監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「働き方改革」という言葉は広く知られるようになりましたが、国がどのような制度や方針のもとで改革を進めているかについては、十分に理解されていないのが現状です。

本コラムでは、「働き方改革」を実現するために成立した働き方改革関連法の概要と、改革の基本方針となる雇用対策法の改正について解説していきます。

目次

働き方改革関連法案の趣旨

働き方改革関連法案は、働く人が、それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できる社会の実現を趣旨としています。

このような社会は、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持つことにも繋がっていきます。

働き方改革における法改正について、詳しくは以下のページをご覧ください。

働き方改革関連法が施行された背景とは?

我が国は今、以下のような状況にあります。

- 少子高齢化による生産年齢人口の減少

- ワークライフバランスのニーズの多様化

こうした状況においては、働く機会を広げるとともに、働く意欲・能力を存分に発揮できるような環境を作ることが重要な課題となっていきます。

働き方改革関連法は、この課題を解決するために2018年6月29日に成立した法律です。

働き方改革の対象となる8つの労働関係法

働き方改革関連法では、以下の8つの法律が改正対象となっています。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

- じん肺法

- 雇用対策法

- 労働契約法

- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

このうちの労働者派遣に関する法律については以下のページに詳細が記載されていますので、ぜひご覧ください。

働き方改革を構成する3つの柱

働き方改革関連法では、次の3つの指標が改革の柱となっています。

- 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

- 長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等

- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

①働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正)

「雇用対策法」を改正することで、働き方改革についての基本的な考え方を明らかにするとともに、国が改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を定めています。

これは、いわば働き方改革の「骨組み」となる重要なものです。

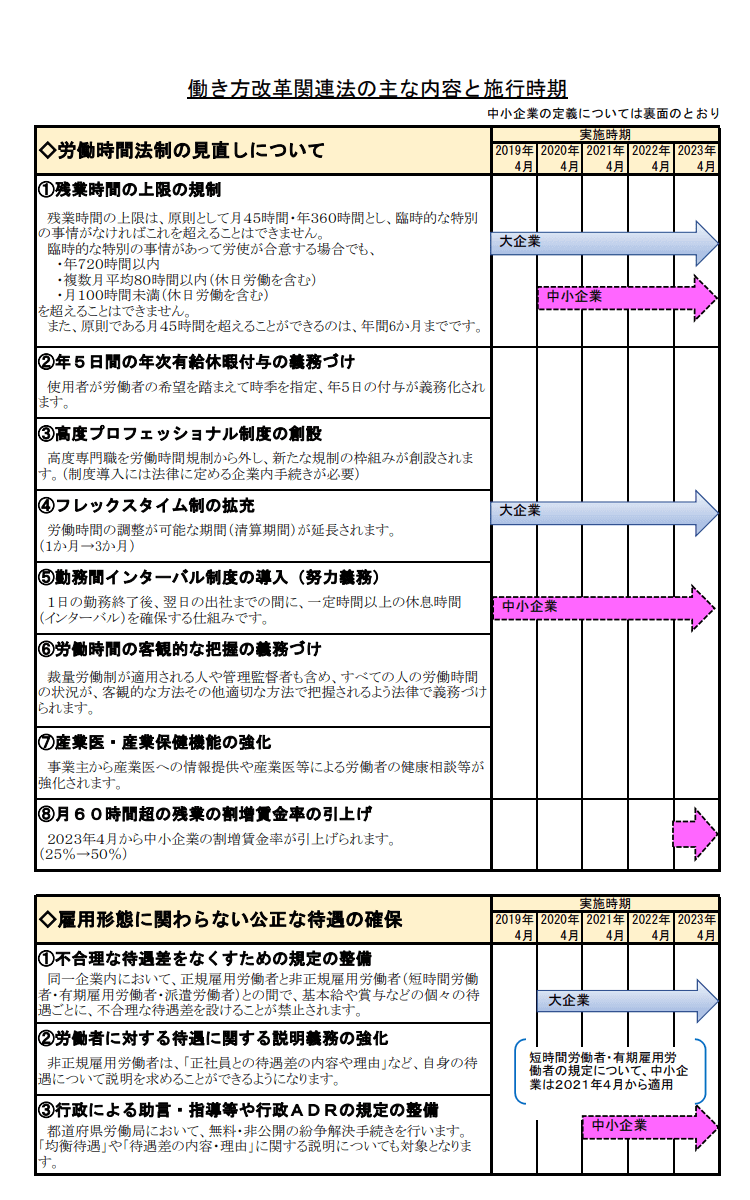

②長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)

長時間労働の是正に関しては、時間外労働の上限規制導入やタイムカードなど、客観的な方法で労働時間を管理する義務を課すといった内容が加えられました。他にも、勤務間インターバル制度の普及促進や産業保健機能の強化などがあります。

多様で柔軟な働き方の実現については、フレックスタイム制の清算期間の延長(最大3ヶ月)や、高度プロフェッショナル制度の導入などが加えられました。

長時間労働の是正について、より詳細な内容は以下のページをご覧ください。

③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

正規雇用労働者とそれ以外の労働者間の不合理な待遇の禁止に関するあらゆる規定が追加され、事業主は、待遇差の内容や理由などに関する説明義務を負うことになりました。

また、事業主がこれらの義務をしっかり果たせるようにするため、行政が担う履行確保措置や裁判外紛争解決手続(行政ADR)も整備されるに至りました。

これら公正な待遇の確保について、より詳細な内容は以下のページをご覧ください。

改正雇用対策法「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」とは?

「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」とは、働き方改革における基本的な考え方を示すとともに、改革が適正に行われるための基本方針を定める国の取り組みをいいます。

雇用対策法の改正はこの取り組みの一環であり、働き方改革の開始に伴い以下の4点について変更がなされました。

- ①題名と目的規定等の改正

- ②国の講ずべき施策

- ③事業主の責務

- ④基本方針の策定

雇用対策法の目的は、「社会や経済の発展のために、完全雇用を実現すること」とされています。今回の法改正により、働く意思のある者がより柔軟に、安定的に働けるよう対策の強化が図られました。

①題名と目的規定等の改正

法律名が、「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改正されました。

これは、「雇用対策」という抽象的な名称を具体化することで、法そのものの目的を明確化する意図があります。

そのほか、以下の2点についても変更が行われました。

(目的)第1条→法の目的を明記

労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ること

(基本的理念)第3条→理念を追加

労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることにより、職業の安定が図られるように配慮されるものとすること

②国の講ずべき施策

働く人の多様な事情に応じた「職業生活の充実」に対応するため、国が取り組んでいく施策の内容に以下の4つが追加されました。

- 労働時間の短縮その他の労働条件の改善

- 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保

- 多様な就業形態の普及

- 仕事と生活(育児、介護、治療)の両立

③事業主の責務

事業主に課せられる責務に、「職業生活の充実」が追加されました。

これにより事業主には、労働者の雇用だけでなく、働きやすい職場環境の整備、ワークライフバランスの向上、能力開発支援など、職業生活の充実に向けた取り組みが求められるようになりました。

具体的な取り組み事例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 労働時間の短縮

- テレワークやフレックスタイムの導入

- 年次有給休暇の取得促進

- セミナーや通信教育の受講支援

- 福利厚生の充実

これらの取り組みは、働き方改革で掲げられている「長時間労働の是正」や「同一労働同一賃金」の実現にもつながる重要なものです。

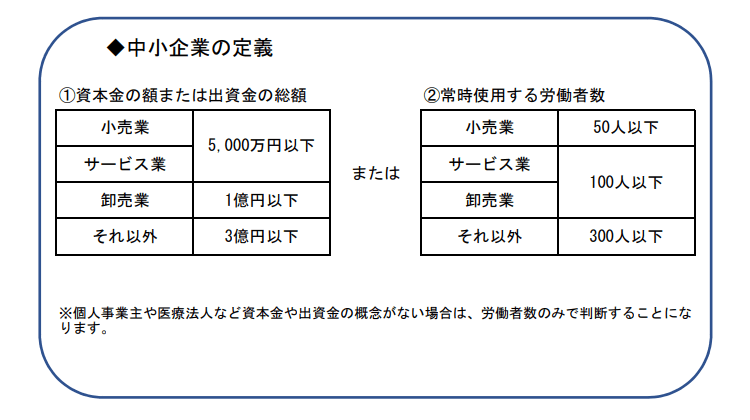

ただし、中小企業は対応が遅れやすい傾向があるため、国の支援制度や助成金なども活用しながら、積極的に「職業生活の充実」に取り組むことが求められます。

④基本方針の策定

国は、労働者が能力を存分に発揮しながら働けるようにするため、労働施策に関する基本方針を閣議決定することとされています。また、基本方針の策定にあたっては、厚生労働大臣に以下のような権利や義務が課せられています。

- 基本方針に盛り込む取り組みのうち、他省庁と連携が必要なものについては、各省庁の大臣などに必要な要請を行うことができる

- 基本方針の案を作成する際は、都道府県知事と労働政策審議会の意見を聴かなければならない

また、国は経済社会情勢の変化に応じて、適宜基本方針を変更しなければならないとも定められています。

つまり、雇用対策の基本方針は、関係各所の意見や時代のニーズを踏まえ、必要に応じてアップデートされていくものと考えられます。

企業が働き方改革を推進するメリット

働き方改革を率先して行う企業は、求職者のみならず世間一般から見ても魅力的な職場として映ります。企業イメージが向上すれば、求職者の応募意欲が高まり、消費者からの支持も得やすくなるでしょう。

その結果、応募者が増えて人手不足が解消されたり、顧客や売上が増加する効果が期待できます。さらに、優秀な人材が確保できれば、生産性の向上や職場の活性化などにもつながる可能性があります。

推進に努めない企業への罰則はあるのか?

働き方改革関連法の制定により、以下の5つの義務違反が罰則の対象となりました。

- ①時間外労働の上限規制違反:

6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(労働基準法119条1号、36条6項) - ②60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の不支給:

6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(労働基準法119条1号、37条1項ただし書) - ③清算期間1ヶ月超のフレックスタイム制に関する労使協定の不届出:

30万円以下の罰金(労働基準法120条1号、32条の3第4項) - ④年5日以上の年次有給休暇を取得させる義務違反:

30万円以下の罰金(労働基準法120条1号、39条7項) - ⑤高度プロフェッショナル制度労働者の医師による面接指導の不実施:

50万円以下の罰金(労働安全衛生法120条1号、66条の8の4第1項)

法改正の施行時期

各制度の施行時期は以下のとおりです。

働き方改革についてお悩みの企業は、労働関係法に詳しい弁護士までご相談ください

働き方改革という言葉はすでに浸透していますが、きちんと義務を履行できていない企業も多いのが実情です。

「時間外労働の是正」や「有給休暇の取得義務」など、規制が明確なものは比較的わかりやすいですが、「職業生活の安定」など抽象的なものについては有効な対策が難しいと考えられます。

弁護士であれば、法改正の内容を踏まえ、事業主が講ずべき措置について具体的にアドバイスできます。各企業の規模や事情を考慮し、的確なアドバイスができるため、より適切な対応が可能となる場合があります。

働き方改革への対応に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある