監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

団体交渉においては、企業が対応を怠ったり違法な対応をしてしまった結果、企業側が不利な立場に追い込まれるケースも多く見受けられます。団体交渉は適切に対応しないと、不当労働行為という違法行為につながりかねないため、専門的な知識と経験を有する弁護士の関与が必要不可欠です。

弁護士に依頼をすれば、リスク対策と妥当な解決を期待することができます。

ここでは、団体交渉で弁護士に依頼するメリットや弁護士費用などについて詳しくご紹介します。

目次

団体交渉における弁護士の役割

団体交渉における弁護士の役割として以下が挙げられます。

- 団体交渉に関する相談および解決への助言

- 団体交渉対象事項の選別

- 団体交渉の日程と場所の調整

- 団体交渉への同席等のサポート など

一方で、団体交渉を弁護士に相談しなかった場合のリスクとしては以下のような点が考えられます。

- 意図せず不当労働行為をしてしまう(法令違反)

- 不当労働行為に該当すると従業員側から損害賠償請求されるおそれがある

- 使用者側に不利な条件で合意してしまう

- 団体交渉が長期化し、労力とコストがかかり本業へ悪影響が及ぶ など

団体交渉の進め方については以下のページをご覧ください。

団体交渉で弁護士に依頼する4つのメリット

団体交渉を弁護士に依頼するメリットは4つあります。

- ①迅速な対応と最良な解決策を提案してもらえる

- ②事態の悪化・会社の不利益を防げる

- ③弁護士が同席することで冷静な話し合いが期待できる

- ④交渉中止や和解の落としどころを判断できる

以下で詳しく見ていきましょう。

①迅速な対応と最良の解決策を提案してもらえる

弁護士に依頼すれば、迅速な対応と最良の解決策を提案してもらえます。

団体交渉を申し入れられた企業は、まず労働組合の要求を拒否するか、譲歩するか判断を迫られます。この団体交渉の申し入れに対する初動対応は非常に重要です。また、すべての内容が団体交渉事項になるわけではなく、交渉事項や内容の見極めも必要になります。

弁護士法人ALGの弁護士は、労働問題に関する専門知識だけでなく、多くの団体交渉の解決や不当労働行為に関する労働委員会の手続きに関与した経験を持っています。この知識と経験を活かし、迅速な対応と最適な解決策の提案が期待できます。

団体交渉を申し入れられた場合の初動対応・協議事項などについては以下の各ページもご覧ください。

②事態の悪化・会社の不利益を防げる

弁護士に依頼すれば、事態の悪化と会社の不利益を防ぐことができます。

交渉の拒否など企業側の不適切な交渉態様は、団体交渉の不当労働行為に該当してしまう可能性があります。従業員側から、不当労働行為救済命令を申し立てられ、労働委員会から救済命令が出されるおそれもあります。労働審判や訴訟においても裁判官の不利な心証につながりかねません。

これらのリスクを予防するためには、弁護士に団体交渉への介入を依頼し、冷静かつ正確な判断のもと交渉してもらう方法が有用です。

団体交渉でやってはいけない対応については以下のページをご覧ください。

③弁護士が同席することで冷静な話し合いが期待できる

団体交渉の場に弁護士が同席することで冷静な話し合いが期待できます。

団体交渉にまで至っている以上、すでに労使関係が平穏な状況にないケースも多いです。企業側が単独で出席すると、労働組合に対して感情的に対応してしまう可能性もあります。第三者である弁護士であれば、適切・冷静な協議を行うことができます。

また、訴訟等を含め法律行為全般の代理人となれるのは弁護士だけです。団体交渉が揉めて労働委員会の審査に及ぶ場合や、紛争が裁判手続にまで発展する可能性がある以上、交渉段階から弁護士に依頼した方がよりメリットを受けやすくなります。

④交渉中止や和解の落としどころを判断できる

団体交渉について豊富な知識と経験を有する弁護士に依頼すれば、交渉中止や和解の落としどころを適切なタイミングで判断してもらうことができます。

団体交渉においては誠実交渉が義務となっているため、交渉を拒否したり、打ち切ったりするのにも不当労働行為と見なされないよう交渉プロセスが重要です。また、団体交渉の長期化は企業側への不利益も大きく、弁護士の法的な見解をもとに和解の落としどころを見出してもらうことが必要となります。

団体交渉の対応を弁護士に依頼する際にかかる費用

弁護士法人ALGでは団体交渉の弁護士費用を以下のように設定しております。

費用に関してご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼した場合の団体交渉の流れ

弁護士に依頼した場合、団体交渉は大まかに以下のような流れで進みます。

- 法律相談

- 団体交渉申し入れ書の精査(事実関係の確認等)

- 団体交渉開催に向けた日程調整等を行う

- 団体交渉に向けた下準備(証拠を集め、主張を整理)

- 団体交渉の開催(交渉期日での合意の試み)

- 労働組合との和解による紛争終結(合意書作成)

- 和解に至らず交渉が決裂した場合には、裁判所や労働委員会などを通した紛争調整手続きに移行

弁護士に団体交渉を依頼した場合の、解決までの期間の目安はケースバイケースです。

団体交渉は、法律で回数や期間が決まっているものではなく、合意するか交渉が決裂するかまで続きます。初回で合意に至れば2ヶ月程度で終了しますが、解決まで半年以上かかるケースもあります。

団体交渉の解決を目指すなら顧問契約の締結を

団体交渉を円満に解決し、企業経営の改善につなげるためには弁護士の力は必要不可欠です。そこで、弁護士へ依頼する際には、団体交渉のみのスポット契約でなく顧問契約の締結がおすすめです。

弁護士法人ALGの顧問契約企業であれば、団体交渉はもちろん、労働審判や訴訟等についても通常の費用より低額な価格でご依頼いただけます。

例えば、交渉であれば通常の着手金が40万円からのところ、顧問契約を締結されている場合は30万円から弁護士が代理人として交渉を行います(税抜)。

弁護士法人ALGの弁護士は、労働関係の問題について使用者側の立場から日常的に助言を行っており、豊富な知識と経験を有しています。団体交渉が上手くいっても、企業の問題が全て無くなる訳ではありません。

包括的に労働問題に対応してもらうためにはぜひ弁護士との顧問契約をご検討ください。

団体交渉を弁護士に依頼する際によくある質問

恫喝まがいの団体交渉を受けたとき、弁護士に対応してもらうことは可能ですか?

-

恫喝まがいの団体交渉を受けたとき、弁護士に対応してもらうことは可能です。

恫喝まがいの行為を放置すると、その後の不当な要求につながるおそれがあります。すぐに弁護士に対応を依頼して、組合等と適切な交渉を行う環境をつくりましょう。具体的な対応策等については、こちらをご参照ください。

団体交渉申入書の回答書の作成方法についてもアドバイスしてもらえますか?

-

日程、場所、交渉事項の選別等、申入書に対する回答における最初の判断は、交渉の帰趨を左右することもあります。多数の団体交渉の解決や不当労働行為に関する労働委員会における手続に関与してきた経験を有する弁護士が、書面の作成を含め全面的にサポートします。

弁護士に団体交渉を代理出席してもらった場合、社長本人の出席は必要ですか?

-

団体交渉に社長本人の出席は必須ではありません。団体交渉の場に誰を参加させるかは、企業の裁量に任されています。

ただし、交渉事項についての決定権限を有する者が出席しない場合、十分な交渉が期待できないとして、団交拒否(不誠実団交)の不当労働行為であると評価されるリスクがあります。

検討が必要な事項について即断即決を迫られる場面も生じ得ます。団体交渉へ誰を出席させるかについての判断は弁護士に相談するべきでしょう。

労働者側の交渉担当者についても、弁護士が担当することがあるのでしょうか?

-

労働者側の交渉担当について、弁護士が労働組合から委任を受けて担当することは十分あり得ます。

労組法6条では、労働組合の交渉担当者について「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」が交渉権限を有すると定めており、法的にも認められています。

トラブルを避けるためにも団体交渉については弁護士にご相談ください

団体交渉を申し入れられた場合には、適切な対応をとっていくことが重要です。

対応次第では、団体交渉の不当労働行為に該当してしまったり、後に不利益を被る事態となってしまう等、トラブルがより深刻化するおそれがあります。

早期解決を図り、団体交渉を有利に進めるためには、専門的な知識と経験を有する弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

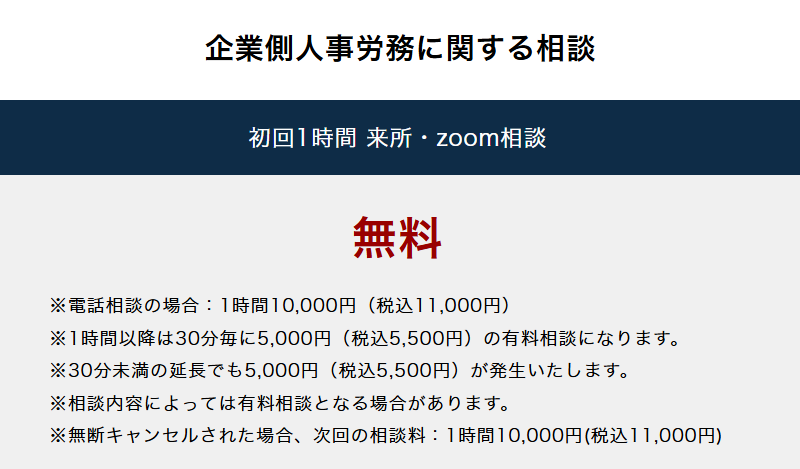

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある