監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

障害者雇用促進法では、企業に対して一定以上の障害者を雇用することを義務付けています。

2024年の法改正以降、障害者の雇用義務は年々強化されているため、事業者は最新のルールに従い適切に対応することが求められます。

また、これまで対象外だった企業も、今後は障害者の雇用義務が発生する可能性があるため注意が必要です。

本記事では、2024年以降の障害者雇用促進法改正のポイント、障害者雇用を進める手順、違反時の罰則などについて詳しく解説していきます。

目次

障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法とは、心身に障害をもつ人々の雇用安定を図るための法律です。障害の有無にかかわらず、誰もが安心して働ける“共生社会”を実現することが大きな目的とされています。

障害者雇用促進法は、時代にあわせて何度も改正が行われてきました。

例えば、雇用対象となる障害者の範囲が拡大されるとともに、企業に課せられる障害者の雇用義務も年々強化が図られています。

一方、企業の負担軽減措置として“助成金”や“調整金”なども導入されているため、事業者はこれらの支援も活用しながら積極的に障害者雇用に取り組むのが望ましいでしょう。

障害者雇用のポイントは、以下のページで詳しく解説しています。

【2024年】障害者雇用促進法の改正点

2024年の障害者雇用促進法改正のポイントは、以下の4つです。

- 法定雇用率を2.5%に引上げ

- 週20時間未満の障害者も雇用率の対象

- 障害者雇用調整金・報奨金の支給が減額

- 障害者雇用助成金の整理・拡充

法定雇用率を2.5%に引上げ

2024年の法改正により、障害者の法定雇用率が従来の2.3%から2.5%に引き上げられました。

法定雇用率とは、企業に雇用が義務づけられる障害者の割合のことです。例えば、従業員数が200人の企業では、「200人×2.5%=5人」以上の障害者を雇用しなければなりません。

また、以前まで障害者の雇用義務があるのは「従業員数43.5人以上の企業」でしたが、2024年の法改正に伴い、「従業員数40人以上の企業」に対象範囲が拡大されました。

つまり、従業員が40人以上いる企業では、必ず1人以上の障害者を雇用しなければなりません。

なお、法定雇用率は段階的な引上げが行われており、2026年7月には「2.7%」まで引き上げられる予定です。

週20時間未満の障害者も雇用率の対象

長時間勤務が困難な障害者の雇用機会を確保するため、週の所定労働時間が20時間未満の障害者についても、実雇用率に算入できるようになりました。

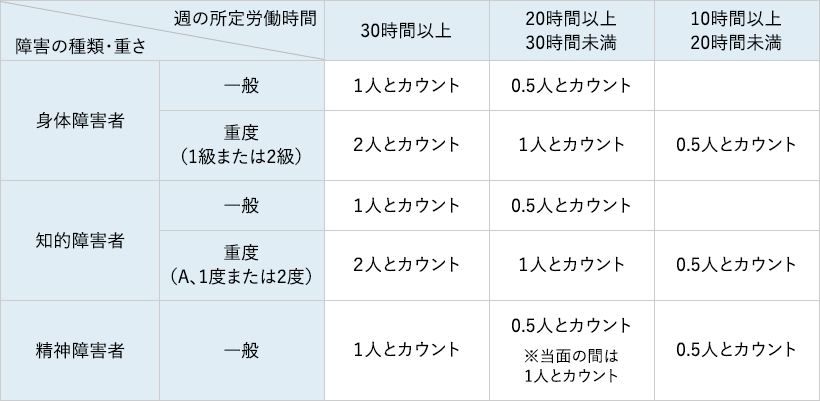

具体的には、週の所定労働時間が10時間以上20未満の「重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者」を雇い入れた場合、対象者1人あたり0.5人として実雇用率に算入できます。

なお、一般(重度以外)の身体障害者と知的障害者については、従来どおり実雇用率の算定からは除外されます。

そのほか、障害の種類や重さによってカウント方法が異なるため、雇い入れ時はミスがないよう注意が必要です。詳しくは下表をご覧ください。

障害者雇用調整金・報奨金の支給が減額

法定雇用率を達成している企業に支給される「障害者雇用調整金」や「報奨金」について、雇用する障害者が一定数を超えた場合は、超過人数分に対する支給額が減額されることとなりました。

それぞれの減額幅は、以下のとおりです。

●障害者雇用調整金

支給対象となる障害者が10人以上の場合、10人を超えた人数分については支給額を23,000円に変更(改正前から6,000円の減額)

●報奨金

支給対象となる障害者が35人以上の場合、35人を超えた人数分については支給額を16,000円に変更(改正前から5,000円の減額)

改正後のルールは、2024年度の雇用実績に基づく2025年度の支給から適用されます。

障害者雇用助成金の整理・拡充

職場で障害者の介助者や手話通訳などを配置した企業は、「障害者介助等助成金」の支給対象となります。

2024年の法改正では、障害者介助等助成金のルールが整理・拡充され、より多くのケースで助成金を受給できるようになりました。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 視覚障害のある障害者の職場介助者の配置 | ・事務的業務:月15万円/1人 (継続の場合は月13万円/1人) ・事務的業務以外:支給なし |

事務的業務、事務的業務以外ともに月15万円/1人 (継続の場合は月13万円/1人) |

| 手話通訳などの配置 | 支給なし | 月15万円/1人 (継続の場合は月13万円/1人) |

【2025年】障害者雇用促進法の改正点

2025年4月の法改正では、除外率制度における各業種の除外率を段階的に引き下げる方針が決定しました。

除外率制度とは、障害者の就労が特に困難な業種において、事業者の雇用義務負担を軽減するための制度です。対象企業は、既存の従業員数から一定割合を差し引いたうえで、雇用すべき障害者の数を算出することができます。

(例)除外率20%の業種で、従業員数500人の企業の場合

・500人×0.2=100人(除外できる人数)

・(500人-100人)×2.5%=10人

→10人以上の障害者の雇用が必要

法改正後は、全業種で除外率が一律10%引き下げられ、下表のとおり除外率が変更されました。なお、除外率が10%以下だった業種は、改正後は除外率制度の対象外となります。

| 除外率設定業種 | 改正後の除外率 |

|---|---|

| 非鉄金属第一次製錬・精製業 | 5% |

| 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | |

| 建設業 | 10% |

| 鉄鋼業 | |

| 道路貨物運送業 | |

| 郵便業(信書便事業を含む) | |

| 港湾運送業 | 15% |

| 警備業 | |

| 鉄道業 | 20% |

| 医療業 | |

| 高等教育機関 | |

| 介護老人保健施設 | |

| 介護医療院 | |

| 林業(狩猟業を除く) | 25% |

| 金属鉱業 | 30% |

| 児童福祉事業 | |

| 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |

| 石炭・亜炭鉱業 | 40% |

| 道路旅客運送業 | 45% |

| 小学校 | |

| 幼稚園 | 50% |

| 幼保連携型認定こども園 | |

| 船員等による船舶運航等の事業 | 70% |

【2026年】障害者雇用促進法の改正点

2026年7月には、民間企業における法定雇用率が引き上げられ、対象企業も以下のとおり拡大される予定です。

●法定雇用率

(現行)2.5% → (引上げ後)2.7%

●障害者の雇用義務がある企業の範囲

(現行)従業員数40人以上 → (拡大後)従業員数37.5人以上

これまで障害者の雇用義務がなかった企業も、2026年7月以降は義務の対象となる可能性があるため注意が必要です。

障害者雇用を促進するために取り組むべきこと

障害者雇用に取り組む際は、以下のような適切な手順で対応しましょう。

- 実雇用率を確認し現状を把握する

- 採用計画の立案

- 雇用の準備

- 募集や入社後のフォロー

- 支援・助成金の把握

手順を誤ると、せっかく障害者を雇い入れても早期に離職されたり、他の従業員の業務に支障が生じたりするおそれがあるため注意が必要です。

①実雇用率を確認し現状を把握する

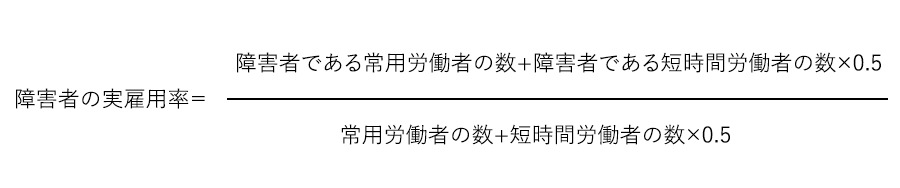

まずは現在の実雇用率を計算し、自社の障害者雇用の状況を確認します。

雇用率の算定対象となるのは、基本的に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をもつ人のみです。また、実雇用率は以下の計算式で算出します。

計算する際は、週の所定労働時間や障害の種類・重さによって人数のカウント方法が異なる点に注意が必要です。

実雇用率が法定雇用率を下回っている場合、速やかに採用計画を立案し、不足人数以上の障害者を雇い入れる必要があります。

②採用計画の立案

障害者雇用では、採用計画をしっかり立てることが重要です。採用計画では、以下のような項目を明確に定めましょう。

- 採用人数

- 配属部署や担当業務

- 労働条件

- 採用時期

- 選考プロセス

- コスト(採用活動費や施設整備費など)

- 入社後のサポート体制

担当業務については、既存の仕事を割り振るのか、または新たな仕事を創出するのかも検討する必要があります。

業務の候補をリストアップしたら、それぞれに必要な能力やスキル、経験、仕事の難易度、心身への負荷などを整理し、一覧表などにまとめておきましょう。

また、採用計画の立案にあたっては、経営陣だけでなく人事担当者、各部署の責任者などの意見を参考にすることも重要です。

③雇用の準備

障害者を受け入れるための社内準備を進めます。例えば、備品やデスクの配置変更、バリアフリーの導入、業務マニュアルの作成、配属先の社員への説明などが考えられます。

また、既存の従業員の不安を払拭することも重要です。

従業員のなかには、「障害者とどのように接すれば良いのか」「どんな配慮が必要なのか」など障害者の受け入れに不安を抱く人も少なくありません。あらかじめヒアリングや面談を行い、障害者との関わり方を丁寧に説明しておくと良いでしょう。

このとき、障害者を雇い入れるメリットや効果、意義なども説明すると、従業員の理解を得やすくなる可能性があります。

④募集や入社後のフォロー

ハローワークや自社サイト、求人広告などで障害者を募集する場合、募集要項には以下の事項を明示することが義務付けられています。

- 業務内容(業務の変更の範囲を含む)

- 契約期間(有期雇用契約を更新する場合の基準も含む)

- 試用期間

- 就業場所(就業場所の変更の範囲を含む)

- 就業時間・時間外労働・休憩時間・休日

- 賃金

- 加入保険

- 受動喫煙防止措置

- 募集者の氏名または企業名

- 派遣労働者として雇用すること(該当する場合のみ)

募集方法としては、ハローワークへの求人申込み、障害者向け合同面接会への参加、特別支援学校との連携などが挙げられます。

また、入社後は本人の様子や人間関係、業務の進捗状況などを定期的に確認し、障害者が安心して働ける環境を整備することが重要です。

⑤支援・助成金の把握

障害者雇用に取り組む企業は、以下のような助成金や調整金、税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。

- 特定求職者雇用開発助成金

- トライアル雇用助成金

- 在宅就業障害者特例調整金

- 法定雇用率を達成した企業に支給される「調整金」や「報奨金」

- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(施設整備などを行った場合)

- 事務所税の軽減措置(資産割、従業員割)

支給金額は、障害の種類、週の所定労働時間、雇用期間などによって変わるため申請前にご確認ください。

障害者雇用促進法違反の罰則

法定雇用率が未達成の企業は、不足人数1人につき月5万円の「障害者雇用納付金」を納めなければなりません。

また、ハローワークによる行政指導の対象となり、「障害者雇い入れ計画」の作成命令および実施勧告、特別指導、企業名の公表といった処分を受ける可能性もあります。

さらに、年1回の障害者雇用状況の届出義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科されるおそれもあるため十分注意が必要です。

障害者雇用促進法の改正への対応については弁護士にご相談ください

障害者雇用促進法は頻繁に改正されており、対象企業の範囲も拡大しています。

しかし、障害者雇用は採用して終わりではなく、入社後も1人1人の特性に合わせた様々な支援が求められるため、対応方法や手順にお悩みの方も多いでしょう。

弁護士法人ALGは、障害者の採用から入社後の措置、トラブル発生時の対応まで、法的観点から幅広いサポートが可能です。法改正の内容をしっかり踏まえたうえで対応できるため、罰則や行政指導を受けるリスクも軽減できます。

障害者雇用についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある