懲戒解雇とは|要件や手続きの流れ、退職金の支給義務について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

懲戒解雇とは、社内で規律違反を犯した従業員に対する“制裁”として行われる解雇のことです。懲戒処分の中でも極めて重い処分なので、「本当に懲戒解雇に相当するかどうか」をしっかり検討し、適切な手続きを踏んだうえで実行することが求められます。

判断や手続きに不備があると、従業員から「不当解雇」を訴えられ、裁判に発展するケースも多いため注意が必要です。

本記事では、懲戒解雇と他の解雇の違い、懲戒解雇が認められる要件や具体的なケース、解雇するまでの流れなどについてわかりやすく解説していきます。

目次

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、重大な規律違反をした従業員に対して、制裁として行う解雇のことです。懲戒処分の中で最も重い処分にあたり、横領や贈賄、重大な服務規律違反など、極めて悪質な行為があった場合に行われるのが基本です。

懲戒解雇を行うには、懲戒解雇の要件などを就業規則で明確に定め、会社はそれに従って処分を下す必要があります。

就業規則に規定がない場合、たとえ規律違反があったとしても懲戒解雇を行うことはできません。

また、懲戒解雇が法的に有効と認められるためには、客観的に合理的な理由があり、その処分が社会通念上相当である必要があります。

この判断は、労働契約法第16条や過去の裁判例に基づいて行われます。単に就業規則に規定があるというだけでは不十分であり、処分の重さが違反行為に見合っているかどうかが厳しく問われます。

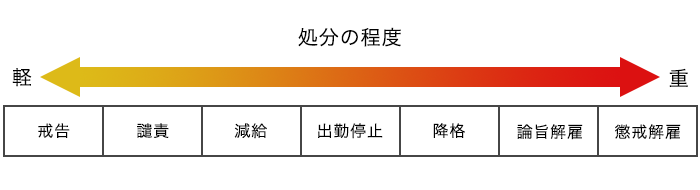

懲戒処分の種類

懲戒処分には、一般的に、以下の7種類があります。

- ①戒告:口頭や文書で注意すること

- ②譴責:口頭や文書で注意し、始末書を提出させること

- ③減給:従業員の賃金から一定額を差し引くこと

- ④出勤停止:就労を一定期間禁止すること

- ⑤降格:役職や職位を引き下げること

- ⑥諭旨解雇:退職届を提出させたうえで解雇すること

- ⑦懲戒解雇:制裁として解雇すること

懲戒解雇は最も重い処分にあたり、従業員の生活にも多大な影響をもたらします。不当解雇を訴えられるケースも珍しくないため、どの処分を下すかは慎重に判断しましょう。

懲戒処分が違法とならないためのポイントは、以下のページで解説しています。

懲戒解雇と他の解雇との違い

解雇には、懲戒解雇の他にもいくつか種類があります。具体的には、以下の4つが挙げられます。

- 諭旨解雇

- 普通解雇

- 整理解雇

- 懲戒免職

これら4つの解雇と懲戒解雇の違いについて、次項から解説していきます。

懲戒解雇と諭旨解雇の違い

諭旨解雇とは、会社が従業員に退職届の提出を促し、退職届を受領したうえで従業員を解雇する手続きです。懲戒解雇の次に重い処分にあたります。また、従業員が退職届を提出しない場合は、懲戒解雇とするケースが多いです。

諭旨解雇は、懲戒処分に相当する事由があるものの、様々な事情を考慮して処分を若干軽くする制度です。懲戒解雇を決める前の“温情的な措置”として位置づけられています。

懲戒解雇と諭旨解雇の主な違いは、「離職票の離職理由」や「退職金の支給」です。

離職理由の違いは、“失業保険の受給”や“転職活動”で不利に働く可能性があるため重要なポイントです。また、退職金の支給は就業規則の定めによりますが、懲戒解雇の場合は原則として不支給となることが多いのに対し、諭旨解雇では退職金の一部又は全部が支給されるケースもあります。

| 離職票の離職理由 | 退職金の支給 | |

|---|---|---|

| 懲戒解雇 | 「重責解雇」とされるケースが多いため、離職票の提出を求められた際には懲戒解雇されたことを知られてしまう場合がある | 退職金の全部(少なくとも一部)を支給しないのが一般的である |

| 諭旨解雇 | 労働者の希望に応じて自己都合退職として取り扱われる場合もある | 退職金を全額支給する、少なくとも一部は支払う場合が多い |

懲戒解雇と普通解雇の違い

普通解雇とは、従業員側の都合により労働契約を継続するのが困難になった場合に、会社が一方的に労働契約を終了させる手続きです。原因としては、従業員の能力不足や勤怠不良、病気による就労不能などが挙げられます。

懲戒解雇と普通解雇の大きな違いは、“制裁”としての性質があるかどうかです。

懲戒解雇は従業員への“制裁罰”として行われますが、普通解雇は単に“労働契約の終了”を目的に行われます。そのため、退職金の支給や転職活動への影響も比較的小さくなるのが通常です。

また、懲戒解雇は「自己都合退職」として扱われる場合もあるのに対し、普通解雇は「会社都合退職」にあたるため、失業保険の受給要件にも違いが出てきます。

| 懲戒解雇 | 普通解雇 | |

|---|---|---|

| 解雇事由 | 懲戒解雇事由に該当することが必要 | 解雇事由に該当することが必要 |

| 解雇事由の追加 | できない | できる場合がある |

| 解雇予告義務 | 労働基準監督署の認定を受ければ免除される | あり |

| 退職金支給 | 減額または不支給もあり得る | 退職金規程等にしたがって支給 |

| 転職への影響 | 離職票に「重責解雇」と記載するため、労働者の転職に大きな影響が出る | 解雇した労働者の転職への影響は大きくない |

| 失業保険への影響 | 労働者の自己都合退職とされるため、受給期間が短くなり、受け取れる金額が少なくなるだけでなく、受給開始まで3ヶ月の給付制限期間が適用されることになる | 労働者は会社都合退職とされるため、受給期間が長くなり、受け取れる金額が多く、7日間の待機期間後が経過すれば受給できるようになる |

懲戒解雇と整理解雇の違い

整理解雇とは、会社の経営悪化や事業縮小など経営上の理由から、人員削減のために行う解雇のことです。従業員の落ち度に関係なく、会社が一方的に労働契約を解除するのが特徴です。いわゆる「リストラ」がこれに該当します。

一方、懲戒解雇の場合、解雇の原因はもっぱら従業員側にあります。離職理由も「自己都合退職」または「重責解雇」となり、厳しく扱われるのが一般的です。

なお、整理解雇は、従業員に落ち度がないにもかかわらず会社が一方的に労働契約を打ち切るものであり、その有効性については、以下4つの基準に沿って厳しく判断されています。

- ①人員削減の必要性

- ②解雇回避努力を尽くしたか

- ③解雇対象者の選定の合理性

- ④解雇手続きの妥当性

整理解雇の4要件については、以下のページも併せてご覧ください。

懲戒解雇と懲戒免職の違い

「懲戒解雇」とよく混同される言葉に、「懲戒免職」という処分があります。

懲戒解雇は、民間企業で働く会社員に対して行われる最も重い処分です。一方、懲戒免職は、公務員に対して行われる処分のひとつで、こちらも最も重いものとされています。

公務員に対する懲戒処分には、以下の4つがあります。

- 戒告

- 減給

- 停職

- 免職

このうち「懲戒免職」は、公務員としての身分を失う処分であり、非常に厳しい対応です。たとえば、公金の横領や重大な犯罪行為など、公務員としての信頼を大きく損なうような行為があった場合に適用されます。

- 公金の横領や窃取

- 21日以上の正当な理由のない欠勤

- 秘密情報の漏洩

- 飲酒運転による事故や、その他私生活上の犯罪行為を起こした場合 など

懲戒解雇を適法に行うための要件

懲戒解雇を適法に行うには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

- ①懲戒解雇の根拠規定が就業規則に明記されていること

- ②解雇権の濫用に当たらないこと

- ③懲戒解雇をするまでの手続きが適正であること

- ④従業員に対して懲戒解雇の意思表示をすること

適切に対応しないと、「不当解雇」として処分が無効になるおそれがあるため十分注意が必要です。

①懲戒解雇の根拠規定が就業規則に明記されていること

懲戒解雇が有効とされるためには、就業規則に懲戒解雇処分があることを明記しておく必要があります(労働基準法89条柱書及び同条9号、最判平成15年10月10日)。さらに、就業規則の内容は従業員に周知しておかなければなりません(労働基準法106条1項、最判平成15年10月10日)。

また、懲戒解雇となるケース(懲戒事由)についても明確に定める必要があります(最判平成15年10月10日)。懲戒事由の例としては、業務上横領や、職場における物品の窃盗などが挙げられます。

就業規則にこれらの規定がない場合、どれほど悪質な行為をした従業員であっても懲戒解雇が無効とされる可能性が高いです。その場合、普通解雇は可能ですが、退職金の支払い義務などが生じるリスクがあります。

②解雇権の濫用に当たらないこと

解雇に「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が認められない場合、当該処分は「解雇権の濫用」にあたり、無効となります(労働契約法16条、解雇権濫用の法理)。

懲戒解雇の合理性や相当性については、以下のような基準に沿って判断されるのが一般的です。

- 非違行為の内容や程度から、誰がみても懲戒解雇はやむを得ないと判断できるかどうか

- 懲戒解雇を行う前に、口頭や書面で十分な注意・指導を行ったか

- 軽い処分(戒告や譴責)から段階的な処分を行っているか

- 従業員に弁明の機会を与えたか

- 同様の非違行為を行った従業員への処分と比較して、懲戒解雇が厳しすぎないか など

③懲戒解雇をするまでの手続きが適正であること

懲戒解雇を行う前に、適正な手続きを行わなければなりません。手続きの中で特に重視されているのが「弁明の機会の付与」です。

従業員の言い分を聞かずに懲戒解雇をすれば、無効となるリスクが高くなります(東京地判平成27年1月23日参照)。そのため、可能な限り弁明の機会を与えるべきでしょう。

また、就業規則に「懲戒委員会を開催する」といった手続きを定めた場合には、その手続きに従わなければ懲戒解雇が無効になるリスクが極めて高くなるので注意しましょう。

④従業員に対して懲戒解雇の意思表示をすること

懲戒解雇は、会社が一方的に労働契約終了の意思を示す行為です。民法上、このような意思表示は相手方に到達しないと効力が発生しないため、懲戒解雇する旨は従業員本人にきちんと伝えておく必要があります。

懲戒解雇の意思表示は口頭でも成立しますが、トラブル防止の観点から「懲戒解雇通知書」を交付するのが一般的です。

通知書には、

- 懲戒解雇を行う旨

- 解雇事由

- 就業規則上の規定

などを記載しましょう(平成11年1月29日付基発第45号)。交付の方法は、手渡し、内容証明郵便、メール添付などが考えられます。

懲戒解雇となり得る理由

懲戒解雇になり得る事由としては、以下のようなものが代表的です。

- ①業務上横領などの規律違反

- ②業務命令違反・拒否

- ③長期の無断欠勤

- ④悪質なハラスメント

- ⑤私生活における犯罪行為

- ⑥重要な経歴詐称

業務上横領などの規律違反

業務上横領など、不当に会社の財産を奪うような違法行為については、たとえ少額であっても懲戒解雇が認められる傾向にあります。

特に、経理部門の従業員や金融機関の従業員による業務上横領については、重く処分するのが一般的です。

業務命令違反・拒否

転勤や出向などの業務命令を拒否した場合には、懲戒解雇が認められることがあります。

一方で、軽微な業務命令違反については、相応に軽い懲戒処分だけが認められます。また、残業命令や休日出勤命令拒否のケースなどについては、従業員側の事情についても考慮する必要があります。

軽い懲戒処分を行っても改善する見込みがなければ、より重い懲戒処分が認められやすくなると考えられます。

長期の無断欠勤

長期間の無断欠勤については、懲戒解雇が認められる可能性があります。「長期間」の目安としては、14日程度とされています。

ただし、14日以上無断欠勤したからといって必ず解雇が認められるわけではありませんし、逆に13日以下でも解雇が認められるケースはあります。無断欠勤の理由や経緯を踏まえ、懲戒解雇が妥当かどうか個別的に判断する必要があります。

また、あらかじめ会社が出勤を促していたかどうかも、懲戒解雇の有効性を判断するうえで重要なポイントです。

悪質なハラスメント

悪質なセクハラやパワハラを繰り返す従業員については、懲戒解雇が認められる可能性があります。特に、再三注意や指導をしても態度が改善されないような場合は、解雇が認められる可能性が高まるでしょう。

一方、十分な注意や指導を怠った場合、どれだけ悪質な行為があっても懲戒解雇は認められにくくなります。

例えば、パワハラが原因で部下が会社を辞めた場合や、他の従業員がメンタル不調を引き起こした場合でも、事前に注意や指導をしておかないと懲戒解雇は無効となる可能性が高いです。

そのため、まずは軽い懲戒処分から行ったり、社内研修によって改善を促したりすることが重要です。

私生活における犯罪行為

私生活上の行為でも、会社の社会的評価を傷つけるような犯罪行為をした従業員については、懲戒解雇が認められる可能性があります。

例えば、殺人や強盗などの重大な犯罪を行った従業員や、ニュースなどで犯罪行為を報道されてしまった従業員については、会社の社会的評価が現に著しく毀損されたものと判断され、懲戒解雇が認められることがあります。

ただし、逮捕された時点では誤認逮捕のおそれもあるため、逮捕直後に解雇を検討する場合には慎重に対応しましょう。

重要な経歴詐称

会社の採用や人員配置に重大な影響を及ぼすような経歴詐称については、懲戒解雇が認められる可能性があります。

例えば、最終学歴を偽ることや、重大な犯罪歴を隠すことなどが重要な経歴詐称に該当します。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

懲戒解雇の手続きの流れ

懲戒解雇を行う流れは、以下のとおりです。

- 事実関係の調査

- 懲戒解雇の要件を満たしているか確認

- 弁明の機会の付与

- 懲戒解雇通知書の作成

- 従業員へ懲戒解雇を通知

- 失業保険の離職票などの手続き

①事実関係の調査

懲戒解雇を行うために、まずは事実関係を調査します。

例えば、従業員の勤務態度不良について調査する場合、タイムカードや会社から貸与したパソコン・スマートフォンの使用履歴などを調べる方法があります。これらのデータは、従業員の勤務態度不良を示す証拠としても有効です。

また、居眠りや業務以外の私的な作業(LINEやSNSなど)についても、悪質な場合は懲戒解雇の原因となります。その場合、それらの行為について注意・指導した記録を逐一残しておくことが重要です。

なお、従業員の私物や机の中、ロッカーの中などを調査する場合、そこを調査しなければならない明確な理由が求められます。確証がない状況で勝手に私物をチェックすると、違法となるおそれがあるため注意が必要です。

また、ハラスメントの調査など、被害者が存在する場合には関係者のプライバシーなどにも配慮しなければなりません。

②懲戒解雇の要件を満たしているか確認

就業規則に懲戒解雇に関する規定がない場合、従業員を懲戒解雇することはできません。そのため、処分を下す前に以下の2点を満たしているか確認する必要があります。

- 就業規則において、「懲戒解雇ができる旨」や「懲戒事由」が明記されていること

- 従業員の非違行為が懲戒事由に該当すること

懲戒事由に該当するかどうかは、事実確認の調査結果を踏まえて判断することになります。非違行為を証明する客観的な証拠や、第三者による証言などが揃っていると説得力が増すでしょう。

また、就業規則の内容は社内で周知されていなければなりません(労働基準法106条1項)。

③弁明の機会の付与

懲戒解雇を行う前に、従業員に弁明の機会を与える必要があります。問題となっている非違行為(横領やハラスメントなど)の内容と、それを理由に懲戒解雇を検討している旨を伝え、本人の言い分を聴き取ります。

④懲戒解雇通知書の作成

従業員の言い分を聞いたうえで、懲戒解雇を行うことが決まった場合、会社は「懲戒解雇通知書」を作成します。

この通知書には、次のような内容を記載します。

- 懲戒解雇する旨

- 解雇事由となる問題行為

- 懲戒解雇の根拠となる就業規則上の規定

- 解雇日

なお、通知書に書かれていない理由を、後から追加することは原則としてできません。たとえば、後に裁判になった場合でも、通知書に記載されていない理由を持ち出しても認められない可能性が高いため、最初の段階で必要な情報をすべて記載しておくことが重要です。

⑤従業員へ懲戒解雇を通知

従業員に「懲戒解雇通知書」を交付し、懲戒解雇する旨を伝えます。

通知書はあらかじめコピーを取り、内容を保存しておきましょう。また、受領書にサインをもらうことで、会社が確実に懲戒解雇通知書を交付した証拠になり得ます。

従業員に直接手渡しするのが難しい場合、必ず“内容証明郵便”や“特定記録郵便”で通知書を郵送しましょう。普通郵便だと送付の記録が残らず、「そんなもの受け取っていない」などと反論され、解雇の意思表示が到達していないと判断されるリスクがあるため注意が必要です。

⑥失業保険の離職票などの手続き

懲戒解雇した従業員でも、失業保険の受給は可能です。そのため、離職票の発行申請など必要な手続きを漏れなく行わなければなりません。

懲戒解雇後の手続きとしては、主に以下のようなものが挙げられます。

- 離職票の発行申請

- 社会保険からの脱退手続き

- 源泉徴収票の交付

- 住民税の特別徴収を止める手続き

- 解雇理由証明書の交付(従業員から請求があった場合)

懲戒解雇の会社側のメリット・デメリット

メリット

●問題社員と縁を切れる

問題社員との雇用契約を一方的に、かつ即座に終了できるため、他の従業員への影響も最小限に抑えることができます。

●他の従業員への注意喚起となる

懲戒解雇の前例があると、他の従業員は「自分は気を付けよう」と気が引き締まると考えられます。規律違反が減り、社内秩序の向上につながると期待できます。

●解雇予告手当の支払いが不要な場合がある

懲戒解雇の場合、労働基準監督署の除外認定を受けることで、解雇予告手当を支払うことなく即日解雇が可能となります。

デメリット

●処分が無効になるリスクがある

懲戒解雇は極めて重い処分なので、その有効性は厳しく判断される傾向があります。裁判で不当解雇にあたると判断され、懲戒解雇が無効になるケースも少なくありません。

●会社の労力が増える

裁判に発展した場合、手続きや準備には多くの手間と時間がかかります。法的知識も必要になるため、会社だけで対応するのは難しい部分も多いでしょう。

●敗訴した場合の負担が大きい

懲戒解雇が無効となった場合、会社は従業員の復職を認めなければなりません。また、解雇によって職場を離れていた期間の賃金(いわゆる「バックペイ」)も全額支払わなければならないため、会社の負担は非常に大きくなります。

懲戒解雇を行う際の注意点

懲戒解雇を行う際は、以下5つの注意点を押さえておきましょう。

- 原則として解雇予告・解雇予告手当が必要

- 年次有給休暇の取り扱い

- 非違行為に関する証拠の収集

- 解雇理由証明書の交付義務

- 退職金の不支給または減額

原則として解雇予告・解雇予告手当が必要

懲戒解雇であっても、従業員を解雇するときは、原則として解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う義務があります。

- 解雇予告:解雇日の30日前までに、対象者本人へ解雇する旨を伝えること

- 解雇予告手当:解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合に、不足日数分の平均賃金を従業員へ支払うこと

よって、即日解雇の場合は、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

ただし、労働基準監督署による「解雇予告除外認定」を受けることで、解雇予告および解雇予告手当の支払いは不要となります。もっとも、この認定が下りるまでには時間がかかりますし、必ず認定を受けられるわけではないので、あえて解雇予告を行ったり、解雇予告手当を支払って即日解雇したりするケースも多いです。

「解雇予告除外認定」の対象となるケースは、以下の記事で解説しています。

年次有給休暇の取り扱い

懲戒解雇によって従業員を「即日解雇」する場合、残った有給休暇の取得を認めたり、買い取ったりする必要はありません。即日解雇の場合、従業員との雇用契約が即座に終了するため、当該従業員が有給休暇を取得する権利も消滅するからです。

一方、解雇予告期間を空けて従業員を解雇する場合、その期間内に有給休暇取得の申請があれば、会社は基本的に取得を認める必要があります。

年次有給休暇の基本ルールから知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

非違行為に関する証拠の収集

懲戒解雇を行うときには、噂のような話を根拠とするのではなく、客観的な証拠資料を十分に収集しなければなりません。証拠資料の収集が不足していると、後で労働審判や裁判で懲戒解雇の有効性を争われるおそれがあるので注意しましょう。

解雇理由証明書の交付義務

懲戒解雇であっても、従業員から請求があった場合は「解雇理由証明書」を交付しなければなりません(労働基準法22条1項)。解雇理由証明書とは、会社が従業員を解雇した理由や、解雇する従業員の氏名、解雇理由などについて記載する書面です。

解雇理由証明書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

退職金の不支給または減額

懲戒解雇にした従業員の退職金を“不支給”または“減額”とするには、就業規則や退職金規程上の根拠が必要です。

具体的には、

- 懲戒解雇の場合は退職金が不支給または減額となること

- 不支給事由や減額事由

などを就業規則や退職金規程にあらかじめ記載しておく必要があります。これらの規定がないと、懲戒解雇であっても、退職金全額の支払いを命じられる可能性があります。

なお、規定さえあれば必ず退職金を減額したり不支給にできたりするわけでもありません。これは、退職金には「功労報奨」としての要素が含まれていると考えられているためです。

つまり、当該従業員に、今までの勤続の功績を抹消させるほどの著しく信義に反する行為があったと認められる状況でなければ、不支給とすることが妥当ではないと判断されるおそれがあります。

実際、懲戒解雇とした従業員に対する退職金の減額や不支給が、規定に基づくものであっても有効と認められなかったケースがあるため、規定の運用は慎重に行うべきでしょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある