女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画とは|策定方法や注意点など

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

女性活躍推進法では、女性労働者の活躍を支援するため、事業主に「一般事業主行動計画」の策定を義務付けています。適切な計画を定めることで、女性の活躍を後押しできるだけでなく、人手不足の解消やイノベーションの創出といったさまざまな効果が期待できます。

そのため、事業主は適切な手順で計画を策定し、すべての社員が存分に働ける環境を整備することが重要です。

本記事では、女性活躍推進法における一般事業主行動計画の内容や策定手順、策定する際の注意点、策定義務を怠った場合の罰則などについて詳しく解説していきます。

目次

女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」とは

一般事業主行動計画とは、企業が女性社員の活躍を支援するために作成する計画のことです。

一定規模の企業では、「女性活躍推進法」に基づき、適切な手順でこの計画を策定することが義務付けられています。

また、法改正に伴い、策定義務が課せられる企業の範囲も拡大しつつあります。対象事業主は計画の中身や手順を確認し、漏れなく対応することが重要です。

女性活躍推進法とは

女性活躍推進法とは、すべての女性が存分に能力を発揮し、安心して働ける社会を実現するための法律です。主に以下の3点を軸に、企業にさまざまな取り組みを求めています。

- 採用・昇進等の機会の提供と積極的活用

- 職業生活と家庭生活の両立支援

- 職業選択における本人の意思の尊重

女性活躍推進法の制定の背景には、日本における女性の社会進出の遅れがあります。

諸外国に比べて女性管理職の割合が低いことや、家事や育児の負担が女性に偏っている状況を改善するため、具体的な法整備が進められました。

女性活躍推進法の中身を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

一般事業主行動計画とは

一般事業主行動計画とは、企業が女性社員の活躍を促進するための取り組みをまとめた計画のことです。具体的には、以下のような事項について定める必要があります。

- 計画期間

- 数値目標

- 取り組み内容

- 取り組みの実施時期

また、一般事業主行動計画は自社で運用するだけでなく、関係省庁への届出や情報の公表も義務付けられています。そのため、社会全体で女性の活躍を推進するためにも効果的と考えられています。

⼥性活躍推進法により義務付けられた取組み内容

女性活躍推進法における義務の対象は、「常時雇用する労働者が101人以上の企業」です。当初は「301人以上」が対象でしたが、2022年4月の改正法施行によって適用範囲が拡大されました。

また、労働者数が100人以下の企業でも制度の実施が“努力義務”とされています。

なお、課される義務は雇用する労働者数によって若干違いがあります。下表で整理しておきましょう。

| 常時雇用する労働者 | 義務付けられる事項 |

|---|---|

| 301人以上 |

|

| 101人~300人 |

|

常時雇用する労働者には、正社員だけでなく、以下の要件を満たすパートやアルバイト、契約社員なども含みます。

- 期間の定めなく雇用されている者

- 有期雇用労働者のうち、過去1年以上引き続き雇用されている者、または雇い入れから1年以上の継続雇用が見込まれる者

一般事業主行動計画の策定方法と流れ

一般事業主行動計画の流れは、主に次のようになっています。

- 状況把握・課題分析

- ⼀般事業主⾏動計画の策定

- 一般事業主⾏動計画の社内周知・公表

- 一般事業主⾏動計画の届出

- 取組みの実施・効果の測定

各ステップについて、次項より解説します。

①状況把握・課題分析

【状況把握】

以下の4つの「基礎項目」を算出し、自社の女性社員の活躍状況を把握します。

また、基礎項目だけでなく、自社の実態に応じた「選択項目」についても把握するのが望ましいとされています。

| 〈基礎項目〉 |

|

|---|---|

| 〈選択項目〉 |

|

【課題分析】

状況把握で得られた結果をもとに、自社が抱える課題を分析します(具体的な分析方法は、後ほど解説します)。

状況把握の方法

「基礎項目」は、それぞれ以下のように算出します。

①採用した労働者に占める女性労働者の割合

直近の事業年度の⼥性の採用者数 ÷ 直近の事業年度の採用者数×100(%)

※中途採用を含む

※「雇用管理区分」ごとに把握すること

②男女の平均継続勤続年数の差異

女性の平均継続勤続年数÷男性の平均継続勤続年数×100(%)

※「雇用管理区分」ごとに把握すること

③労働時間の状況(各月の平均残業時間など)

各月の対象労働者の総残業時間(法定時間外労働+法定休日労働)÷対象労働者数

④管理職に占める女性労働者の割合

⼥性の管理職数 ÷ 管理職数 × 100(%)

「雇用管理区分」とは、雇用形態や職種、就業形態などによって労働者を分類することです。例えば、

●職種:事務職、技術職、専門職

課題分析の方法

状況把握の結果をもとに、自社が抱える課題を分析します。「課題あり」の基準については、厚生労働省の以下の指標が参考になります。

- 採用者に占める女性労働者の割合が30%未満の区分がある

- 男女の平均継続勤続年数の差異について、女性が男性の70%未満である

- 管理職に占める女性労働者の割合が30%未満の区分がある

- 各月の平均残業時間(法定時間外労働+法定休日労働)が45時間を超えている

例えば、女性の採用率が男性と比べて低い場合、採用選考基準や運用方法の見直しなどが必要です。

また、無意識のうちに面接官のバイアスがかかっている可能性もあるため、改めて選考基準を統一しておくことも重要です。

そもそも女性からの応募が少ない場合は、女性が活躍しやすい職場であることをアピールするなど、求人情報も工夫すると良いでしょう。

②⼀般事業主⾏動計画の策定

現状把握と課題分析の結果を踏まえ、具体的な行動計画を策定します。行動計画では、以下の事項について定める必要があります。

- 【計画期間】

行動計画を実施する期間を定めます。通常、2~5年の間で設定するのが望ましいとされています。 - 【数値目標】

達成度を客観的に把握できるよう、具体的な数値目標を設定します。なお、雇用する労働者数によって、数値目標を定める項目などに違いがあるため注意が必要です(詳しくは次項で解説します)。 - 【取り組み内容】

数値目標の達成に向け、どのような取り組みを行うのか検討します。例えば、「採用活動」であれば選考基準や求人情報の見直し、「働き方改革」であればテレワークの実施や時間単位の有給取得などが考えられます。 - 【実施時期】

実施時期の目安を定めることで、計画の進行状況を把握しやすくなります。例えば、2025年4月~○○を実施/2025年12月~○○を導入などと時系列で整理します。

数値目標に関する選択項目

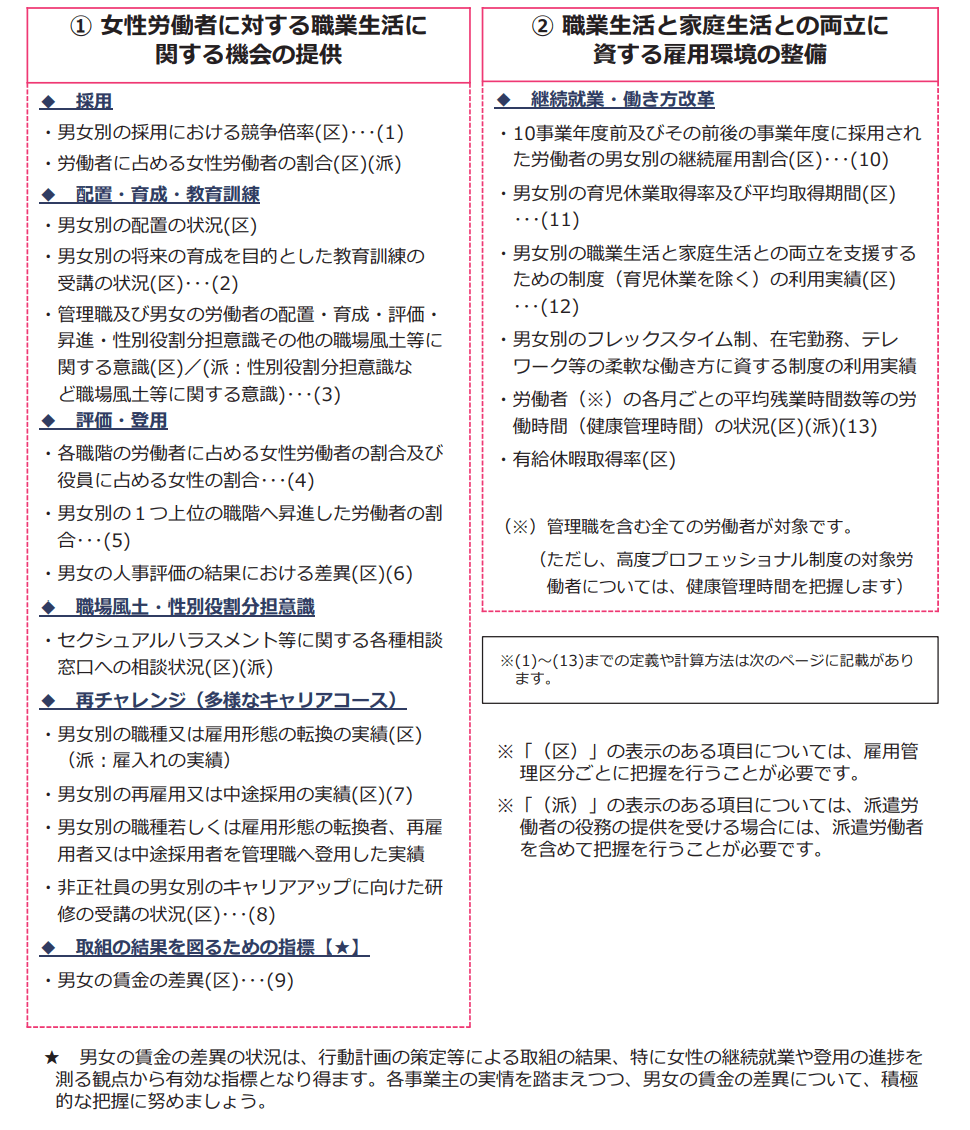

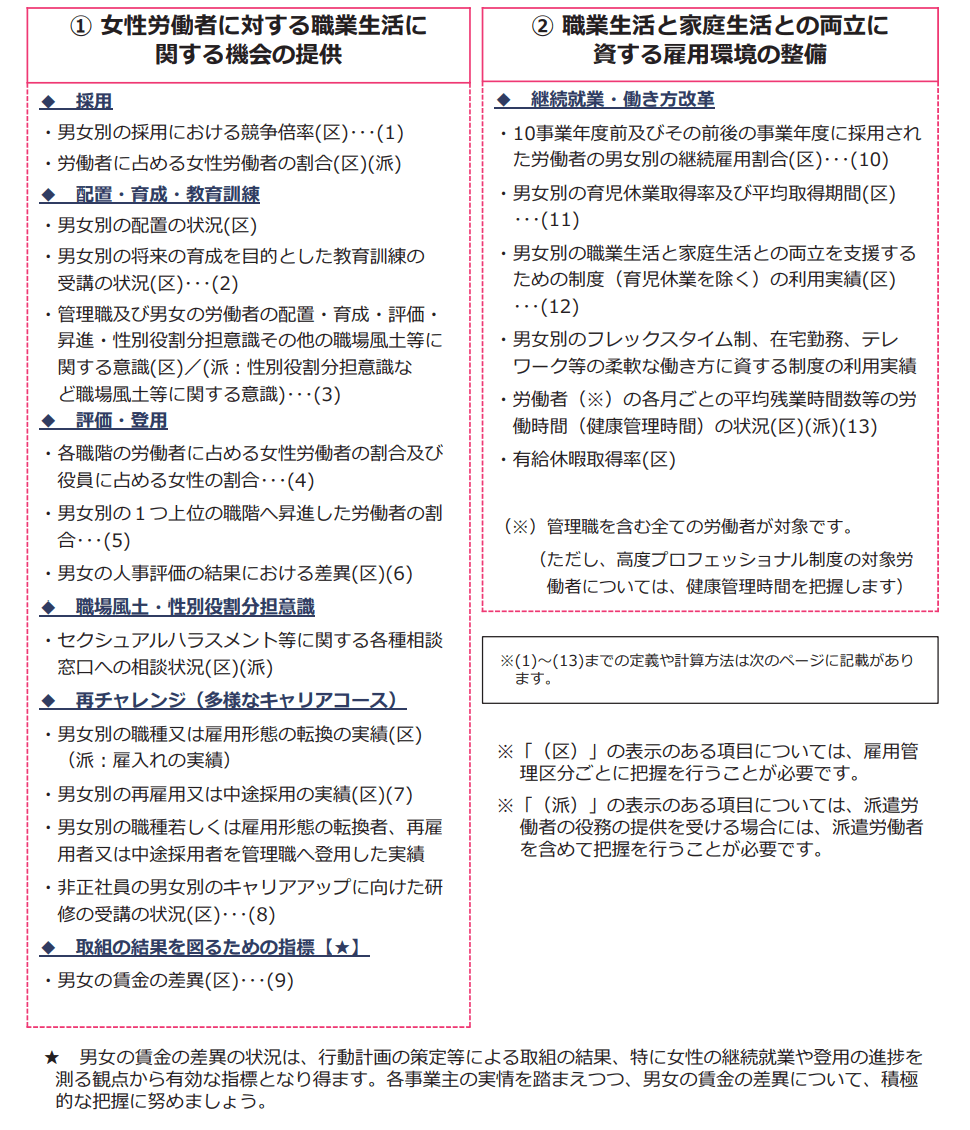

数値目標は、下表の中から自社の実情に沿ったものを選び、設定する必要があります。

具体的には、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」、「職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備」の2つの区分から項目を選択し、実数・割合・倍数などの数値を用いて定める必要があります。

このとき、状況把握や課題分析によって最も重大と判明した項目を優先しましょう。また、数値目標の水準については、企業の実情において達成できる水準にしましょう。

なお、数値目標の設定が必要な項目数は、企業の規模によって異なります。

| 常時雇用する労働者 | 必要な項目数 |

|---|---|

| 301人以上 | 上表の①②から、それぞれ1つ以上の項目を選択して数値目標を設定 |

| 101人以上300人 | 上表の①②を合わせたすべての項目から1つ以上を選択して数値目標を設定 |

行動計画の策定例

行動計画の取り組み例として、以下のようなものが挙げられます。

| 目標 | 取組例 |

|---|---|

| 女性管理職の割合を50%以上にする |

|

| 技術職の女性を5名増やす |

|

| 男女共に平均継続勤続年数を10年以上とする |

|

③一般事業主⾏動計画の社内周知・公表

一般事業主行動計画を策定したら、社内で周知を行います。正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員などの非正規労働者にも周知する必要があります。

また、計画の内容は適切な方法で外部に周知することが義務付けられています(女性活躍推進法8条5項)。

【周知方法】

- 事業所の見やすい場所への掲示

- 電子メールでの一斉送信

- 社内ネットワークや社内報への掲載

- 書面の配布

- 事業所への備え付け(休憩室や共用の棚など)

【公表方法】

- 自社のホームページに掲載

- 厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に掲載

以下のサイトでは、各企業の取り組み事例などを確認できます。行動計画を策定する際は参考にすると良いでしょう。

情報公表に関する選択項目

事業主は、一定の「情報公表項目」の中から適切な数を選択し、外部に情報を公表しなければなりません。必要な項目数は、雇用する労働者数によって下表のとおり異なります。

| 常時雇用する労働者 | 必要な項目数 |

|---|---|

| 301人以上 |

の計3項目以上 |

| 101人~300人 | 下図の16項目の中から1つ以上 |

④⼀般事業主⾏動計画の届出

策定した一般事業主行動計画は、企業を管轄する都道府県労働局に届け出ることが義務付けられています(女性活躍推進法8条1項)。

届出には、厚生労働省のサイトに掲載された所定の書式を用いるのが基本です。ただし、女性活躍推進法省令1条に定められた事項(会社の基本情報・行動計画の計画期間・状況分析や取組内容の概況・周知や情報公表の方法など)が記載されていれば、他の書式でも受理されるとしています。

届出方法は、労働局への持参や郵送、電子申請が可能です。

届出書の記入方法については、以下のPDFに掲載されていますので参考にしてください。

⑤取り組みの実施・効果の測定

行動計画は、策定して終わりでは意味がありません。定期的に数値目標の達成度合や取組内容の実施状況を点検・評価し、必要に応じて行動計画を見直すことが重要です。

このように、改善・実行・評価・改善というPDCAサイクルを定着化させ、より有意義な行動計画へブラッシュアップしていきましょう。

次世代育成法における一般事業主行動計画との違い

「次世代育成法における一般事業主行動計画」とは、企業が労働者の仕事と子育ての両立などを支援するために策定する計画のことです。定める項目は女性活躍推進法とほぼ同じですが、以下のような違いがあります。

| 女性活躍推進法 | 次世代育成法 | |

|---|---|---|

| ①⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析 | 101人以上で義務 | 推奨 |

| ②①を踏まえた一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表 | 101人以上で義務 | 101人以上で義務 |

| ③都道府県労働局へ行動計画策定届 | 101人以上で義務 | 101人以上で義務 |

| ④女性の活躍に関する毎年の情報公開 | 101人以上で義務 | なし |

なお、“次世代育成法の計画”と“女性活躍推進法の計画”は、1つにまとめて策定・届出を行うことも可能です。ただし、2つを一体化する場合、双方の計画期間終期を揃えるなどの対応が必要です。

一般事業主行動計画を策定する際の注意点

一般事業主行動計画を策定する際は、以下の2点に特に留意する必要があります。

- 男女雇用機会均等法に違反しない

- 具体的かつ実現可能な数値目標を設定する

行動計画は、適切に策定しないと違法と判断されたり、計画が頓挫する可能性もあるため注意が必要です。

男女雇用機会均等法に違反しない

行動計画の策定にあたっては、男女雇用機会均等法に違反しないよう注意が必要です。

男女雇用機会均等法では、募集・採用・配置・昇進等において、女性労働者を男性労働者よりも優先的に取り扱う措置を基本的に禁止しています(ただし、女性の割合が4割未満の雇用管理区分などでは例外的に優遇措置が認められます)。

そのため、女性労働者を過度に優遇する行動計画とならないよう十分配慮しましょう。例えば、以下のようなケースは法違反となる可能性があります。

【法違反となるケース】

- 女性労働者だけを対象とした昇進試験を実施する

- 女性労働者の評価基準を緩くして、優先的に昇進させる

【法違反とならないケース】

- 「管理職に占める女性労働者の割合を〇%に増やす」という目標を掲げる

- 男性労働者だけが昇進しやすい評価制度になっていないかを検証する

具体的かつ実現可能な数値目標を設定する

数値目標は明確に、かつ実現可能なレベルのものを掲げることが重要です。

例えば、「女性管理職の割合を2年以内に30%に向上させる」などと具体的に定めることで、社内の意識を統一させることができます。また、達成度合も把握しやすいため、効率よく改善を図ることが可能です。

一方、目標が曖昧だったり、無理な目標を立てたりすると、かえって労働者のモチベーションを下げるなど逆効果となるおそれがあるため注意が必要です。

一般事業主行動計画に取り組まなかった場合の罰則

一般事業主行動計画の策定・届出違反について、罰則は設けられていません。

ただし、厚生労働大臣から助言・指導・勧告を受けるなど、行政指導の対象になる可能性はあります。また、悪質な場合は企業名が公表され、社会的信用を失うおそれもあります。

そのため、対象事業主は必ず行動計画を策定し、労働局に届け出ることが重要です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある