個別労働紛争解決手続|制度の概要や各手続きについてわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

個別労働紛争解決手続きとは、会社と労働者の間で発生した労働に関するトラブルを迅速に解決するための手続きです。

特に多く利用されているのは、都道府県労働局が実施する「個別労働紛争解決制度」(相談受付、助言・指導、あっせん)です。

ただし、紛争解決には他にも様々な手段があるため、トラブルの内容や双方の関係性などを踏まえ、適切な制度を選択することが重要です。

本記事では、個別労働紛争解決制度やその他の紛争解決手続きの違い、労働トラブルを未然に防ぐための対策などをわかりやすく解説していきます。

目次

個別労働紛争解決制度とは

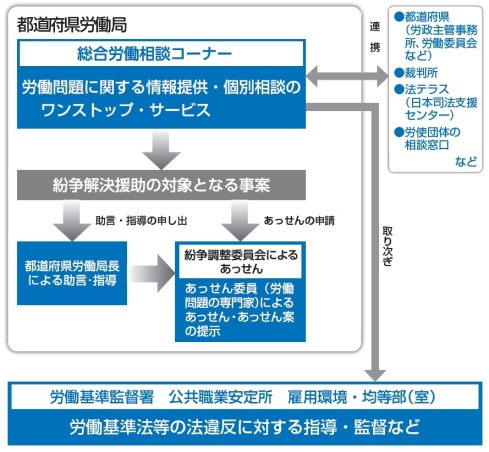

個別労働紛争解決制度とは、会社と労働者の間で発生した労働に関するトラブルを迅速に解決するための制度です。都道府県労働局が主体となり、以下の3つの制度を実施しています。

- ①労働問題に関する情報提供や相談受付

会社や労働者からの相談を受け、紛争に関連する法令や裁判例などの情報提供等を行います。また、裁判所や法テラスなどの機関とも連携しており、必要に応じて他の機関を紹介することもあります。 - ②助言・指導

会社や労働者からの求めを受け、労働問題に関する紛争の争点や解決の方向性を示すことで、当事者同士による自主的な解決を促す手続きです。 - ③あっせん

当事者から申請があったときに、紛争調整委員会が両当事者の間に入り、双方の意見を整理しながら話し合いによる解決を目指します。聴き取った意見を踏まえ、妥当な解決案(あっせん案)を提示することもあります。

これらの制度は、平成13年に施行された「個別労働関係紛争解決促進法」に基づき行われています。

同法が成立した背景には、長期の不況に伴う“リストラ”や“賃金の引下げ”といった労働トラブルの増加があります。また、近年は雇用形態の多様化やハラスメントの相談件数の増加などもあり、個別労働紛争解決制度の重要性はますます高まっています。

個別労働紛争の範囲

個別労働紛争とは、個々の労働者と事業主との間で発生する労働関係に関する紛争のことです(個別労働関係紛争解決促進法1条)。簡単にいうと、労働者と事業主間における労働トラブルをいいます。

ただし、すべてのトラブルがあてはまるわけではないので、制度を利用する前に確認しておくと良いでしょう。

【個別労働紛争に該当するもの】

- いじめや嫌がらせ

- 自己都合退職

- 解雇

- 賃金の引下げ

- 出向や配置転換

- 採用内定取消

- パワーハラスメント

【個別労働紛争に該当しないもの】

- 労働組合と使用者の間で発生した紛争

- 労働者同士の紛争

- 他の法律で紛争解決援助制度が設けられている紛争

- 裁判で係争中、または確定判決が出ているなど、他の制度で対応している紛争

- 労働組合と事業主の間で問題として取り上げられており、自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

個別労働紛争解決のための手続き

個別労働紛争を解決するために様々な手続きが用意されています。

具体的には、以下のような手続きがあります。

- 任意交渉

- ADR

- 労働審判

- 民事訴訟

まずは当事者同士の交渉や、第三者を挟んだ話し合いによる解決を図るのが通常です。こうした解決プロセスを経ても当事者間で話し合いがまとまらない場合は、最終的に訴訟(裁判)で争うことになります。

任意交渉

会社と労働者だけで話し合い、和解を目指す方法です。他の手続きを利用する場合に比べ、費用をかけず、早期に解決できるのがメリットです。

ただし、解決には双方の合意が必要ですので、お互いが全く譲らない状況では解決が難しいといえます。弁護士を代理人に立て、交渉してもらうのが賢明でしょう。

任意交渉の流れや注意点については、以下のページをご覧ください。

ADR(裁判外紛争解決手続)

ADRとは、労働トラブルを裁判以外の方法で解決するための制度です。中立的な第三者が当事者の間に入り、双方の意見を聴きながら話し合いを進めます。「裁判によらない」という意味では、都道府県労働局による個別労働紛争解決制度もADRのひとつといえます。

ADRは、主に以下の3つの手続きに分けられます。

- あっせん

- 調停

- 仲裁

ADRの利用方法は、まず当事者が実施機関に申立てを行います。ただし、双方の合意がないと開始されないため、相手が応じなければADRは利用できません。

実際の手続きでは、あっせん人や調停人が当事者の間に入り、双方の意見を整理しながら話し合いを進めます。また、「あっせん」はできるだけ当事者同士の話し合いによる解決を試みますが、「調停」や「仲裁」では、妥当な“解決案”を作成・提示してくれるのが一般的です。

なお、ADRには以下の3種類があり、事案によって使い分けがなされています。

| ADRの種類 | 実施機関 |

|---|---|

| 【行政型ADR】 |

|

| 【民間型ADR】 |

|

| 【司法型ADR】 | 裁判所(民事調停・家事調停・裁判上の和解など) |

個別労働紛争などの労働問題は、行政型ADRで扱われるのが一般的です。ただし、事案によっては、弁護士会などの民間型ADRが扱うこともあります。

ADRにおける「あっせん・調停・仲裁」の詳細などは、以下のページをご覧ください。

労働審判

労働審判は、個別労働紛争を取り扱う「司法型ADR」のひとつです。基本的に、あっせんや調停では解決しなかったケースで利用されます。

裁判と比べて費用が安く、スピーディーに進められるのがメリットです。

流れとしては、まず「労働審判委員会」が双方の主張や証拠を整理しながら、話し合いを進めます。その後、話し合いがまとまらなければ、「労働審判」という解決策の提示を行います。

労働審判には基本的に裁判上の和解と同じ効力があり(労働審判法第21条第4項)、異議申立てがなされなければここで労働審判は確定となります。

一方、労働審判に対してどちらかが異議申立てをした場合、通常の訴訟に移行します。

労働審判については、以下のページでも詳しく解説していますので、ご覧ください。

民事訴訟

調停や審判でも解決しない場合、訴訟に移行します。訴訟では、当事者の主張や証拠に基づき、裁判所が終局的な判決を下すため、紛争の確実な解決が可能です。

なお、訴訟提起前や裁判中は、「民事保全手続き」を検討するのもおすすめです。民事保全手続きとは、判決が出るまでの間に不利益が発生しないよう、裁判所に仮の決定(仮処分)を下してもらう手続きです。一般的に、労働者側が申し立てるケースが多いようです。

裁判は他の手続きに比べて時間も労力もかかるため、民事保全手続きは将来的な権利の実現を保全するためにも有効な手段といえるでしょう。

民事訴訟や民事保全手続きの流れや具体例は、以下のページをご覧ください。

個別労働紛争解決手続きによる違い

労働紛争を解決する方法はいくつもありますが、どれを選ぶべきか悩むことでしょう。そこで、以下のポイントを比較して選ぶのがおすすめです。

解決までに要する時間

紛争が長引くと負担も大きくなるため、できるだけ迅速に解決するのが望ましいでしょう。それぞれの手続きにかかる平均期間は、以下のようになっています。

| 任意交渉 | お互いに譲歩できれば早期解決が可能 |

|---|---|

| ADR | 約4ヶ月(審理回数は約3回) |

| 労働審判 | 約3ヶ月(基本的に、3回以内の審理で終了) |

| 民事訴訟 | 約1年半 |

事案の性質

事実関係が明確なケースや、双方が早期解決を望んでいるケースでは、任意交渉による解決も十分期待できます。一方、お互いが全く譲歩しないような場合は、第三者を介入させて話し合いを行うのが賢明といえます。

それぞれの手続きで扱われやすい事案について、以下で紹介します。

【ADR】

- いじめや嫌がらせ

- パワーハラスメント

- 少額事案(証拠集めが難しいもの)

【労働審判】

- 解雇や雇止め

- 賃金の未払い

- 退職金請求(労働者の生活や収入に関わり、迅速な解決が必要なもの)

【民事訴訟】

- 整理解雇

- 賃金請求

- 損害賠償請求(複雑な事案で争点が多いもの、請求額が高額なもの)

手続きに要する費用

手続きを利用するための費用には大きな差があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

なお、任意交渉はお互いが話し合うだけなので、基本的に費用はかかりません。ただし、弁護士を代理人に立てる場合は、一定の弁護士費用が発生する可能性があります。

【ADR】

基本的に無料(ただし、弁護士会や社会保険労務士会などの「民間型ADR」は、費用がかかることがあります。)

【労働審判】

- 申し立て手数料:請求額によって異なる 例:請求額が100万円なら5000円、500万円なら1万5000円、1000万円なら2万5000円

- 郵便切手代:およそ2000~3000円

【民事訴訟】

- 申し立て手数料:請求額によって異なる

例:請求額が100万円なら1万円、500万円なら3万円、1000万円なら5万円 - 郵便切手代:およそ5000~6000円

なお、「労働審判」から「訴訟」に移行した場合、それぞれの手続き費用の差額を納めることになります。

また、訴訟の申し立てにかかる費用は、最終的に敗訴した側が支払うという判決がなされるのが基本です。一方、労働審判の場合、費用は各自(申し立てた側)が負担します。

個別労働紛争防止策

厚生労働省の「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、都道府県労働局に寄せられた総合労働相談件数は約120万件と高止まり傾向にあります。また、助言・指導の申出件数やあっせんの申請件数は前年度より増加しており、トラブルの内容も複雑化していると考えられます。

個別労働紛争の原因としては、「いじめや嫌がらせ」が最も多く、相談件数は6万件を超えています。

なお、近年急増しているパワーハラスメントについては、令和4年に施行された「改正労働施策総合推進法」に基づいて対応するため、上記の相談件数には含まれません。よって、パワハラ事案も考慮すると、労使間のトラブル件数はさらに増えることが想定されます。

これらの紛争の発生を未然に防ぐために、企業が行うべき対策を3つ紹介します。

就業規則等の見直し

労働紛争を未然に防ぐには、就業規則や社内規程を見直すことが重要です。具体的には、必ず記載が必要な事項(労働時間や賃金の計算方法など)のほか、社内ルールがある事項についても明確化しておくのが良いでしょう。

例えば、以下のような項目を記載するのが一般的です。

- 業務中の私的行為やハラスメントを禁止する服務規律

- 安全衛生に関する遵守事項

- 人事考課規程

具体的な規定を設けることで、労働者も理解しやすくなり、認識の相違による紛争を未然に防止できます。さらに、規則違反を懲戒事由として定めることで、万が一紛争が起こった場合も事実関係を証明しやすくなります。

労働条件の適切な明示

労働条件を適切に明示することは、個別労働紛争の未然防止につながります。

労使間のトラブルは、双方の認識のズレによって起こることも多いです。そのため、労働条件の内容は入社時などにしっかり説明しておくことが重要です。

なお、明示すべき労働条件は、以下の2つに分けられます。

- 絶対的明示事項:必ず書面で明示しなければならない事項(賃金、労働時間、契約期間など)

- 相対的明示事項:社内で定めを設ける場合、明示しなければならない事項(賞与、安全衛生、休職など)

また、2024年4月の法改正に伴い、労働条件の明示義務が強化されました。具体的には、業務や就業場所の変更の範囲、無期転換ルールについても、労働者に明示する義務が課せられました。詳しくは以下のページをご覧ください。

社内制度の運用の見直し

人事記録の管理が適切に運用されているか確認することも重要です。特に、出退勤時刻の記録(出勤簿やタイムカードの打刻履歴)や有給休暇の取得状況は漏れなく管理しましょう。

長時間労働や休暇の取得は労働紛争に発展しやすいため、日頃から管理を徹底し、問題が発覚した際は速やかに改善を図ることが重要です。

また、社内制度を充実させるのも有効です。例えば、ハラスメント防止に関する社内研修を実施したり、いじめの相談窓口を設置し、労働者が気兼ねなく利用できるようにしたりすると、紛争を未然に防止できる可能性があります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある