株式交換と株式移転の違い|メリットや手続きをわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

株式交換と株式移転は、既存の会社を残したまま行う組織再編の手法です。どちらも「完全親子会社関係を築く」という点では同じですが、目的や手続きの流れに違いがあります。

そのため、事業主は自社に適した手法を選び、組織再編を効果的に進めることが重要です。

本記事では、株式交換と株式移転の違いや利用されるケース、メリットやデメリット、手続きの流れなどを詳しく解説していきます。

目次

株式交換・株式移転とは

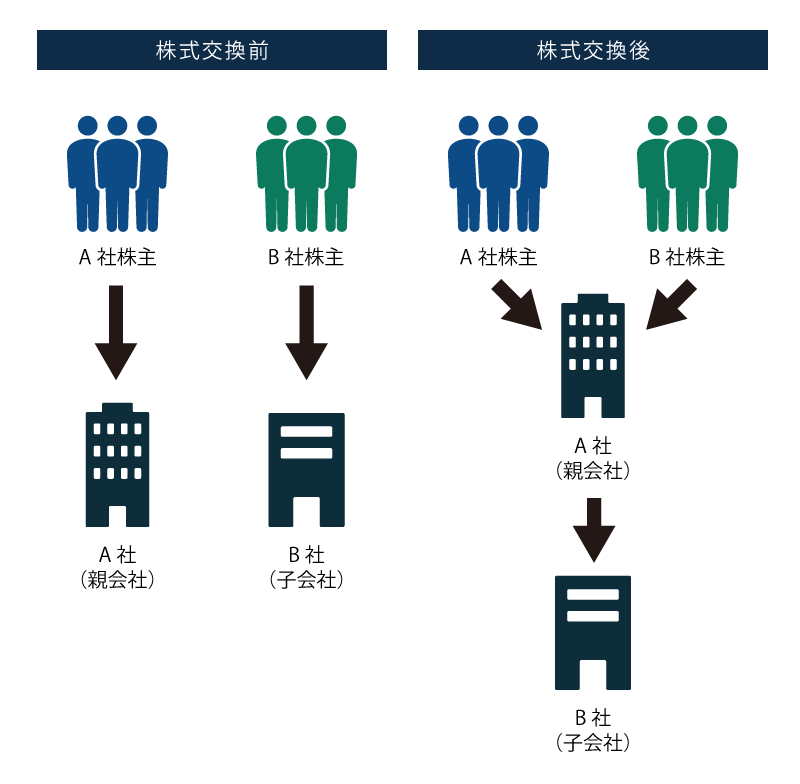

「株式交換」とは、ある会社の発行済株式をすべて既存の会社に取得させ、完全親子会社関係を築く方法です。経営統合による組織力強化や、完全子会社化による経営効率アップなどを目的に行われます。

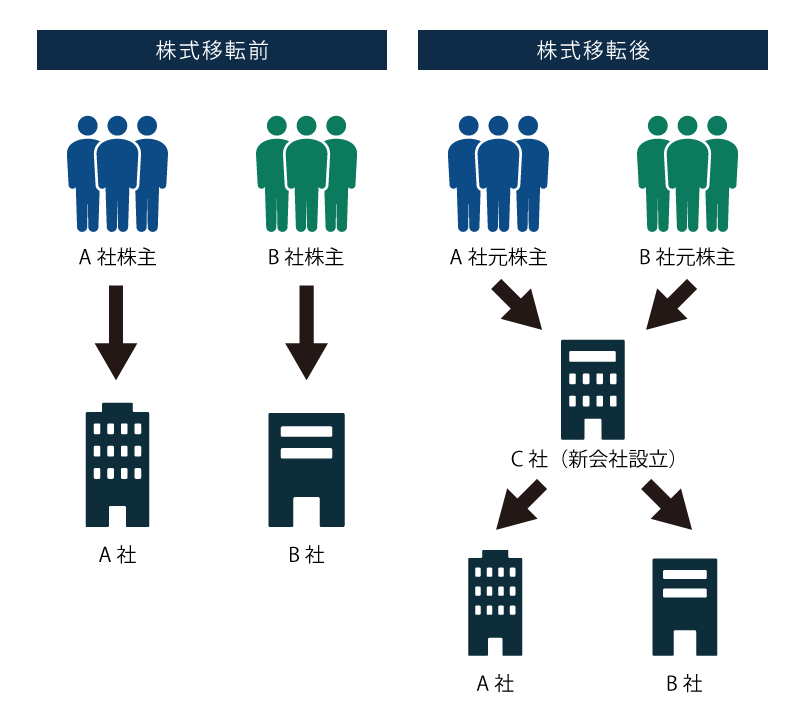

一方、「株式移転」とは、新たに会社を設立し、その会社に自社の発行済株式をすべて取得させることで、完全子会社になる方法です。新設の親会社は“持株会社”となるため、自らは事業を行わず、子会社の意思決定や事業展開の支援のみを行うのが一般的です。

株式交換も株式移転も、株主総会における「特別決議」で承認を得たうえで実行する必要があります。

株式交換と株式移転の違い

株式交換と株式移転の最大の違いは、「完全親会社を新設するかどうか」です。

株式交換は既存の会社にすべての発行済株式を取得させますが、株式移転は新たに親会社となる会社を設立し、そこにすべての株式を移転することになります。

また、「効力発生日」にも違いがあります。

株式交換では、株式交換契約で定めた日に効力が発生します。一方、株式移転では、新設の親会社が登記された日から効力が生じるのが特徴です。

これらの違いについて整理すると、下表のようになります。

| 株式交換 | 株式移転 | |

|---|---|---|

| 親会社 | 既存会社 | 新設会社 |

| 実行できる会社形態 | 株式会社 合同会社 (完全親会社になる場合のみ) |

株式会社のみ |

| 主な利用目的 | 他企業買収 (M&A) | グループ再編 |

| 効力発行日 | 株式交換契約日 | 新設会社の設立登記日 |

株式交換を利用するケース

株式交換は、上場企業が完全親会社となり、経営の効率化やグループ強化などを図るために行われるのが一般的です。例えば、もともと子会社や関連会社の株式を多く保有していた上場企業が、経営統合を図るため株式交換によって100%親会社となるケースが多いです。

具体的な事例として、以下のようなものがあります。

| イオン株式会社×マックスバリュ(MV)東北 | イオンはすでにMV東北の株式を70%近く保有していましたが、東北地方における経営効率アップを図るため、株式交換によって完全親会社となりました。 |

|---|---|

| 日産自動車×愛知機械工業 | 日産自動車は愛知機械工業の株式を約40%保有していましたが、グループ連携を強化するため、株式交換による完全子会社化が行われました。 |

| パナソニック×三洋電機 | 事業統合によるコスト削減や経営効率アップを図るため、パナソニックが三洋電機の株式をすべて取得し、完全子会社化しました。これに伴い、三洋電機は上場を廃止しています。 |

株式移転を利用するケース

株式移転は、組織再編の一環として持株会社を設立し、グループ会社をその傘下にまとめるケースなどで用いられます。また、全く異なる会社同士が共同持株会社を設立することで、新サービスの開発や事業拡大なども図ることができます。

具体的な事例として、以下のようなものがあります。

| KADOKAWA×ドワンゴ | 新サービスの迅速な提供などを目的に、両者が「株式会社KADOKAWA・DOWANGO」を設立し、共通の親会社を持つグループ企業となりました。 |

|---|---|

| マツモトキヨシ×ココカラファイン | 健康や美容分野に力を入れる会社同士、高いシナジー効果が期待できるうえ、実現性が高いことから、株式移転によってグループ化が図られました。 |

| 第四銀行×北越銀行 | 地方銀行の貸出規模が減少する中、双方のノウハウや戦略を統合し、地域経済の活性化を図る目的で、株式移転に至りました。 |

株式交換・株式移転のメリットとデメリット

株式交換のメリット・デメリット

〈メリット〉

- 自社株式が買収の対価になるため、資金の準備が不要

- 売り手企業は別会社として存続するため、従業員の抵抗が少ない

- 特別決議の承認を得れば、反対株主の株式も強制的に買い手企業に移行できる

- 子会社も、統合後の経営にある程度関与できる

〈デメリット〉

- 買い手企業が新株を対価にする場合、株価が下落するおそれがある

- 買い手企業の株主構成が変わる

- 手続きが煩雑なため、時間や手間がかかる

- 特別決議の承認を得るまで成立しない

株式移転のメリット・デメリット

〈メリット〉

- 買い手企業は自社株を対価にできるため、買収資金の準備が不要

- 売り手企業も別法人として存続するため、それぞれが独立性を確保しやすい

- 少数株主(親会社以外の株主)がいないため、事業がスムーズに進みやすい

- 特別決議の承認を得れば、株主全員の同意がなくても実行できる

〈デメリット〉

- 買い手企業の株価が下落するリスクがある

- 手続きが煩雑で、時間や手間がかかる

- 反対派の株主による「株式買取請求権」に応じなければならない

- 反対派の株主が3分の1に達すると、特別決議ができず手続きが成立しない

- 株主構成が変わるおそれがある

株式交換・株式転換の手続きと流れ

株式交換や株式移転の手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。

- 株式交換契約の締結・株式移転計画の作成

- 事前開示書類の備置き

- 株主総会における株式交換契約・株式移転計画の承認決議

- 反対株主の株式買取請求への対応

- 株式交換・株式移転の効力発生

- 事後開示の備置き

株式交換契約の締結・株式移転計画の作成

「株式交換契約」または「株式移転計画」の作成を行います。親会社になる会社と子会社の間で協議し、以下のような事項について定めます。

- 株式交換や株式移転を行う目的

- 親会社が子会社に支払う対価

- その後のスケジュール

- 効力発生日

また、それぞれの会社の商号や事業内容、資本金といった基本情報も記載する必要があります。

契約や計画の作成後は、内容を開示し、株主への通知・広告も併せて行います。

事前開示書類の備置き

完全子会社となる会社は、株式交換や株式移転に関する書類を一定期間本店に備え置き、事前開示を行わなければなりません。具体的には、以下のうち最も早い日から6ヶ月間備え置く必要があります。

- 承認決議を得る株主総会の2週間前

- 株式買取請求に関する株主への公告日または通知日

- 新株予約権買取請求に関する公告日または通知日

- 債権者異議手続きの公告日または通知日

また、事前開示書類には、以下のような事項を記載します。

- 株式交換契約や株式移転計画の内容

- 完全子会社の株主に割り当てる株式

- 相手方当事会社の計算書類などに関する事項

- 異議申し立てが可能な債権者に対する債務履行の見込み など

株主総会における株式交換契約・株式移転計画の承認決議

株主総会の特別決議において、「株式交換契約」や「株式移転計画」の承認を得ます。一般的には、議決権の半数以上を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成を得る必要があります。

なお、株式総会の招集通知は、株主総会の1週間前まで(上場企業の場合は2週間前まで)に行う必要があります。

反対株主の株式買取請求への対応

株式交換や株式移転に反対派の株主は、株式の買取請求を行うことが可能です。

株式買取請求を受けた事業主は、買取価格について株主と協議のうえ、効力発生日から60日以内に支払いを完了しなければなりません。

流れとしては、まず株主に対して、株式買取請求権に関する公告または通知を行います。その後、株主総会において反対株主から“反対票”が提出されるため、本人の希望に応じて買取を実施します。

株式交換・株式移転の効力発生

それぞれの効力が発生するのは、

●株式移転:新設会社の設立日

からとなります。

また、完全親会社は、上記の効力発生日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。

完全子会社については、株主が変わるだけなので登記申請は基本的に不要ですが、新株予約権を発行しているケースなどは新株予約権の変更(消滅)登記を行う必要があります。

事後開示の備置き

株式交換や株式移転の効力発生後は、速やかに事後開示書類をそれぞれの本店に備え置く必要があります。備置きの期間は、効力発生後6ヶ月間となります。また、効力発生後遅くとも2週間以内に備え置くのが一般的です。

事後開示書類には、法務省令で定められた以下のような事項を記載します。

- 効力発生日

- 完全親会社が取得した株式総数

- 株式買取請求や債権者異議手続きの進捗状況

- その他株式交換や株式移転に関する重要事項 など

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある