高年齢者の継続雇用制度とは|2025年4月の改正内容や企業側の注意点

定年後再雇用において給与や賞与の格差が問題となった最高裁判決についてYouTubeで配信しています。

最高裁は、正社員と嘱託社員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があるとして、破棄し、原審に差し戻しました。

動画では、定年後再雇用の問題がなぜ旧労働契約法20条の問題になるのかも含め、基本給に関する最高裁判決の内容を解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

高齢者の雇用については、「高年齢者雇用安定法」でさまざまな措置が定められています。

高年齢者雇用安定法は、わかりやすくいえば「働く意欲のある高齢労働者の活躍を支援する」ための法律です。

少子高齢化による労働力不足が進む中、スキルやノウハウが豊富な高齢労働者は貴重な人材といえます。そのため、企業は法令の内容を十分理解し、適切な措置を講じることが重要です。

本記事では、高齢労働者の雇用におけるポイントや注意点等を詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。

継続雇用制度とは

継続雇用制度は、高年齢者雇用安定法における「高年齢者雇用確保措置」のひとつです。

この確保措置では、以下3つのうちいずれかを講じることが義務付けられています。

- 65歳まで定年年齢を引き上げること

- 65歳までの継続雇用制度の導入

- 定年制の廃止

また、継続雇用制度には、以下の2つの種類があります。

- 再雇用制度

- 勤務延長制度

それぞれ詳しく解説していきます。

再雇用制度

再雇用制度とは、定年を迎えた労働者を、正社員とは別の雇用形態で再度雇い入れる制度です。労働者をいったん退職扱いにし、退職金も支払った後に再雇用するのが特徴です。

再雇用の形態としては、契約社員、嘱託職員、パート、アルバイトなどが考えられますが、主に「1年契約の有期雇用契約を締結する方法」が多くみられます。

メリットとしては、優秀な人材確保ができることや採用コストを削減できること等が挙げられます。一方、若手のキャリア形成が遅れたり、年代による価値観のズレが生まれたりするデメリットもあります。

勤務延長制度

勤務延長制度とは、定年退職日以降もそのまま雇用を継続する制度です。

労働者は退職扱いにならず、雇用形態や職務内容、賃金等の労働条件も維持されるため、実質的な“定年の延長”とイメージできます。また、退職金も、延長した勤務期間が終了したタイミングで支給されます。

メリットは、労働条件や業務内容が維持されるため、労働者のモチベーションが下がりにくいということです。また、企業の事務手続きの負担も軽減されるでしょう。

ただし、給与の引下げは基本的に認められないため、人件費がかさむというデメリットがあります。また、世代交代が進まず、若手の育成が遅れることも懸念されます。

高齢者雇用安定法の近時の改正

高齢者雇用安定法は、近年では2021年に改正が行われました。また、2025年にも改正が予定されており、いずれも対象となる高齢労働者の範囲が拡大されています。

これは、少子高齢化による人不足が深刻化する中、高齢者の活躍を後押しし、労働力を確保することが目的と考えられます。

では、改正内容を詳しくみていきましょう。

【2021年4月】高年齢者就業確保措置の努力義務

2021年4月の改正では、「70歳まで安定した雇用を確保すること」が努力義務として定められました。

具体的には、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

- ①定年の70歳への引き上げ

- ②70歳までの継続雇用制度(再雇用制度又は勤務延長制度)の導入

- ③定年の廃止

- ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- ⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

※④⑤の措置を選択するためには、過半数組合または過半数代表者の同意を得る必要があります。

なお、これらの措置を講じなかったとしても刑罰を受けることはありませんが、ハローワークからの指導・助言の対象となることがあります。また、指導・助言を受けても状況の改善が認められないときは、計画の作成を勧告されることもあります。

そのため、可能な措置を講じられるように検討するのが望ましいでしょう。

【2025年4月】継続雇用制度の経過措置の終了

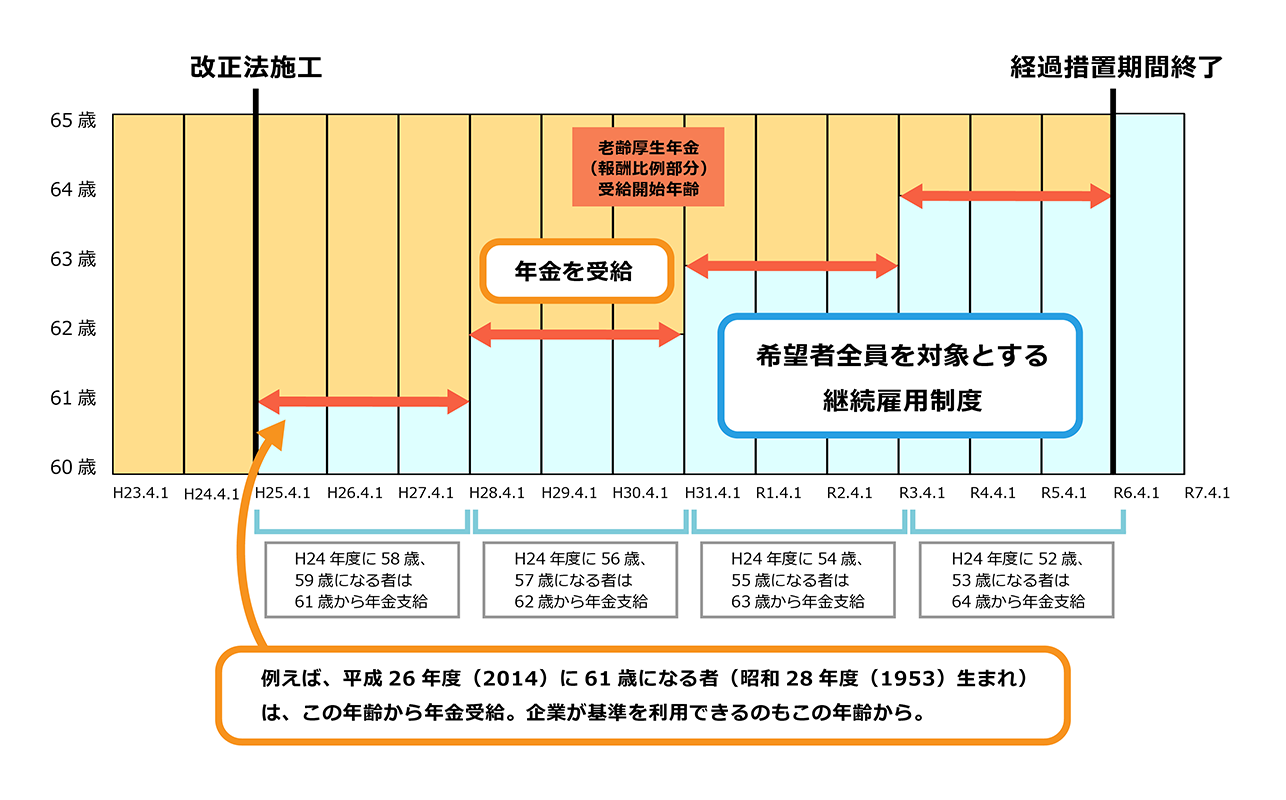

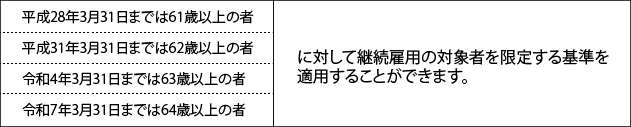

2025年4月の改正では、継続雇用制度の適用年齢に関する経過措置が終了します。

これまでは、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定していた場合、老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げることで、引き続き対象者を限定することが認められていました。

しかし、2025年4月以降は「65歳までの継続雇用」が必須となり、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられます。これを踏まえ、企業には以下のような対応が求められます。

- 就業規則の変更

- 賃金規程の見直し

- 雇用契約の見直し

- 高齢者に向けた安全衛生教育

- 高齢者の健康への配慮

なお、本改正は「定年=65歳」を義務付けるものではないので、定年年齢そのものを変更する必要はありません。また、継続雇用を希望しない労働者については、従来通り60歳で定年退職することも可能です。

継続雇用制度による再雇用後の労働条件

再雇用後の労働条件は、基本的に労使の判断に委ねられています。よって、労使間の合意があれば、定年前の労働条件から引き下げても問題はありません。

ただし、再雇用後の雇用形態が「有期雇用契約」の場合、正社員との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されているため注意が必要です(パートタイム有期雇用労働法)。

また、大幅に労働条件を引き下げると、労働者のモチベーション低下や労使トラブルを招くおそれがあるため、十分な検討が必要です。以下で具体的にみていきましょう。

賃金

再雇用後の勤務日数が減った割合に応じて給与を引き下げる等、合理的な扱いであれば賃金を減らしても問題ありません。

ただし、たとえ再雇用の際に有期雇用社員となったとしても、雇用形態が変わったことだけを理由に、正社員時の待遇と比べて不合理な差を設けることは禁止されます(パートタイム・有期雇用労働法8条)。

また、再雇用後の生活を保障する必要があるため、なるべく再雇用する前の60%以上の給与水準とするのが望ましいでしょう。

職務内容

再雇用の際に、定年前とは異なる職務内容に従事させること自体は問題ありません。しかし、まったく別の職種にすることは、原則として許されません。

例えば、定年前は事務職であった労働者について、再雇用の際に、至って初歩的な清掃業務に従事するよう求めたトヨタ自動車事件(名古屋高等裁判所 平成28年9月28日判決)では、裁判で違法と判断され、企業に損害賠償が命じられました。

年次有給休暇

再雇用後も、基本的に年次有給休暇はリセットされず、定年前の残日数が繰り越されます。また、勤続年数も継続したものとみなされるため、従来通りの付与日・付与日数を守る必要があります。

これは、再雇用は一度退職扱いになりますが、実質的には勤務が継続していると認められるためです。

ただし、再雇用後に所定労働日数が減る場合、有給休暇の付与日数も比例して少なくなる可能性があります。

例えば、定年前は20日付与だったところ、再雇用後に週4勤務に変わった場合、有給休暇の付与日数は「15日」となります。

社会保険料

再雇用によって給与が大幅に減額した場合、手続きを行わなければ、従前の社会保険料を支払い続けることになります。よって、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額が改定する4ヶ月後までは、負担が大きくなるおそれがあります。

そこで、「同日得喪(どうじつとくそう)」の手続きを行うことで、再雇用された月(給与が変更された月)から、社会保険料の金額を変更後の給与に応じたものへ変更することができます。

なお、この手続きでは、以下の書類を届出書(社会保険被保険者資格の喪失・取得届)に添付する必要があります。

- 契約終了を証明する書類:就業規則や退職辞令のコピー等(定年規定や退職日が記載されたもの)

- 再雇用を証明する書類:再雇用の際の雇用契約書のコピー等(事業主印があるもの)

- 従前の保険証

高年齢者の継続雇用制度を導入する際の注意点

継続雇用制度を導入する場合、対象者や必要な手続き等、いくつか注意点があります。企業が押さえておくべきポイントについて、以下で解説していきます。

就業規則の変更が必要

再雇用や勤務延長制度を導入する場合、就業規則の変更が必要となります。定年に関する規定に加え、「本人の希望があれば、65歳まで雇用を継続する」等と記載しましょう。

なお、現在経過措置が適用されている企業も、2025年4月以降は「希望者全員」を継続雇用の対象にする必要があります。

また、高齢労働者の負担を減らすため、フレックス制や短時間勤務、所定労働日数の調整といった対応も検討すべきでしょう。

就業規則の変更後は、労働者側の意見を聴取したうえで、所轄の労基署に届け出る必要があります。

パートタイマーや派遣労働者には適用されない

有期雇用労働者であるパートタイマーや、直接的な雇用関係のない派遣労働者には、基本的に継続雇用制度は適用されません。

これは、継続雇用制度は「事業主が直接雇用する、期間の定めのない労働者」を対象とする制度だからです。

もっとも、パートタイマーのような有期雇用労働者でも、無期雇用とほぼ同じ実態だった場合、通常の定年年齢に達した後も継続雇用を検討するのが望ましいでしょう。

有期労働者には無期転換ルールが適用される

再雇用後に有期労働契約を締結している企業では、65歳以降も有期労働契約を継続してしまうと、無期転換ルールが適用され、大きな負担が生じるリスクがあります。

無期転換ルールとは、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた労働者から無期労働契約の申込みを受けた使用者は、この申込みを承諾したとみなされるルールです。再雇用後に有期労働契約を締結した労働者にも、無期転換ルールが適用されると考えられるため注意が必要です。

ただし、定年後の再雇用の場合、厚生労働大臣に計画書を提出して認定を受ければ、無期転換に応じる義務はなくなると定められています。そのため、必ず認定を受けるようにしましょう。

継続雇用を拒否できるのは例外的な場合のみ

就業規則に定める解雇事由、または年齢によるものを除いた退職事由に該当する労働者については、例外的に継続雇用を拒否することができます。例えば、以下のような労働者です。

- 心身の疾患により勤務できず、回復する見込みもない

- 能力不足などにより、会社が指示した業務を行えない

- 長期間の無断欠勤をするなど、定められた労働日や労働時間に勤務しない

- 悪質なハラスメントを繰り返した

もっとも、これらは例外的な措置のため、簡単に認められるものではありません。

基本的に、「企業は希望者全員を継続雇用しなければならない」という前提に留意しましょう。

継続雇用の拒否が認められる具体的なケースについては、下記の各記事をご参照ください。

高年齢雇用継続給付金について

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用された労働者へ支払われる給付金です。特徴としては、

・支給期間は65歳未満

・60歳以降の賃金が、60歳時点と比べて75%未満に低下している者が対象

といった点があります。

この給付金は、再雇用による収入ダウンを補い、労働者の生活を支援することを目的としています。また、企業にとっても、定年前の高い賃金を支払わずに済むため、メリットといえるでしょう。

ただし、失業保険による「再就職手当」とは併用できない点に注意が必要です。

また、2025年4月以降、高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小・廃止されます。そのため、支給額を算出する際等は注意しましょう。

継続雇用制度を実施した企業への助成金

継続雇用制度を実施した事業主は、助成金の支給対象となります。

例えば、「65歳超雇用推進助成金」の以下のコースに該当する可能性があります。

- 65歳超継続雇用促進コース

- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

- 高年齢者無期雇用転換コース

どの助成金を受け取れるかは、コースによって要件が異なるので、詳細については下記の記事をご覧ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある