【2025年最新】障害者雇用率制度とは|段階的な引き上げや計算方法

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

従業員数が一定以上の企業では、法定雇用率に応じた障害者を雇用することが義務付けられています。法定雇用率は段階的に引き上げられており、2026年7月には2.7%にアップする予定です。対象企業の範囲も拡大するため、新たに障害者雇用義務が課せられる企業は特に注意が必要です。

そこで本記事では、障害者雇用における法定雇用率の引き上げ、実雇用率の計算方法、企業に求められる対応などについて詳しく解説していきます。

目次

障害者雇用率制度とは

障害者雇用率制度とは、企業が一定割合以上の障害者を雇用することを法律で義務付ける制度です。事業者は国が定めた「法定雇用率」に従い、障害者の雇用機会を確保しなければなりません。

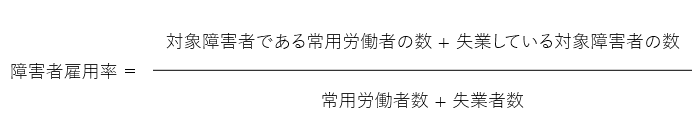

「法定雇用率」とは、全体の従業員数に占める障害者の割合のことです。つまり、自社の従業員数に対して、どれだけの障害者を雇用すべきか定めた割合をいい、以下の計算式で算出します。

法定雇用率は段階的に引き上げられており、2025年8月時点では「2.5%」となっています。例えば、従業員数が400人の企業では、「400×2.5=10」となり、10人以上の障害者を雇用する義務があります。

また、法定雇用率は今後も引き上げが予定されているため、事業者は障害者の雇用を増やすなどの対応が求められます。

「障害者雇用」については、以下のページで詳しく解説しています。

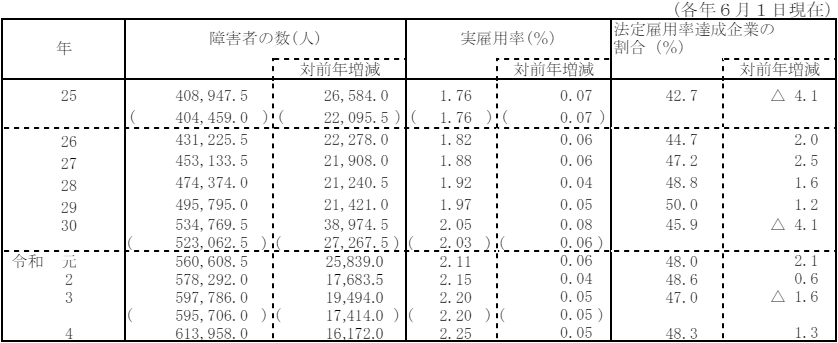

障害者雇用の現状と推移

障害者雇用は年々強化されており、実際の雇用率も上昇傾向にあります。厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」では、以下のような結果が公表されています。

- 雇用障害者数は67万7461.5人と過去最高を記録(対前年差+3万5283.5人、対前年比+5.5%)

- 実雇用率も2.41%と過去最高を記録(対前年比+0.08ポイント)

- 身体障害者、知的障害者、精神障害者すべてにおいて、雇用率が前年よりも増加

- 法定雇用率達成企業は全体の46.0%

→未達の企業63,364社のうち64.1%は、不足人数が0.5人または1人であり、達成間近の状況- 障害者を1人も雇用していない企業は、法定雇用率未達成企業の57.6%を占める

【2025年最新】障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ

厚生労働省は、民間企業における法定雇用率を段階的に引き上げる方針を示しています。具体的には、2024年4月以降2.5%となっていますが、2026年7月には2.7%まで引き上げられる予定です。

また、現在障害者の雇用義務があるのは「従業員数40人以上」の企業ですが、2026年7月の引き上げ以降、義務の対象が「従業員数37.5人以上」の企業に拡大されます。

| 2024年4月~ | 2026年7月~ | |

|---|---|---|

| 法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |

| 障害者雇用の対象となる事業主の範囲 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |

新たに障害者の雇用義務が課される企業では、就業規則の変更や施設設備の改善、従業員への周知など様々な準備が求められます。また、採用後の配属や業務内容などもあらかじめ検討した上で、採用活動に臨むことが重要です。

障害者雇用率制度の対象となる障害者

障害者雇用の対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれかに該当する者です。障害者手帳を所持していれば、基本的に実雇用率の算定対象となります。

| 対象となる障害 | 対象となる労働者 |

|---|---|

| 身体障害 | 身体障害者手帳1~7級の所有者 |

| 知的障害 | 療育手帳の所有者 |

| 精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1~3級の所有者 |

障害者雇用率の計算では、障害の大きさによって雇用人数のカウントが変わることがあります。

例えば、身体障害者手帳1級・2級の方は「重度身体障害者」に、療育手帳Aの方が「重度知的障害者」にあたり、ダブルカウントの対象となります。

一方、障害者手帳を所持していない者については、障害者雇用枠ではなく、一般枠での採用となります。

雇用義務のある障害者数と実雇用率の計算方法

自社で雇用義務のある障害者数は、次の計算式で求めます。

雇用義務のある障害者数=(常用雇用労働者数※1+短時間労働者数※2×0.5)× 法定雇用率

※小数点以下は切り捨て

※1「常用雇用労働者」とは、週所定労働時間が30時間以上の者で、基本的に常用雇用労働者1人とカウントする

※2「短時間労働者数」とは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者で、短時間労働者1人につき0.5人とカウントする

次に、具体例にあてはめて計算してみます。

【常用雇用労働者200人、短時間労働者50人の民間企業の場合】

{200人+(50人 × 0.5)}× 2.5% = 5.625人

端数は切り捨てるため、この例の企業では障害者を「5人」以上雇用しなければなりません。

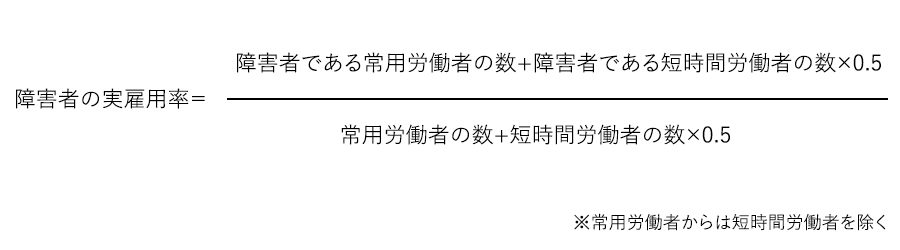

また、自社の実際の障害者雇用率(実雇用率)は、次の計算式で求めます。

障害者の人数のカウント方法

| 障害の種類 | 週所定労働時間 | ||

|---|---|---|---|

| 30時間以上 (常用雇用労働者) |

20時間以上30時間未満(短時間労働者) | 10時間以上20時間未満(短時間労働者) ※2024年4月から |

|

| 身体障害者 | 1人 | 0.5人 | |

| 重度身体障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 知的障害者 | 1人 | 0.5人 | |

| 重度知的障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |

| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |

障害者の人数も、常用雇用労働者は1人、短時間労働者は1人につき0.5人とカウントするのが基本です。

ただし、特に障害が重いとされる「重度身体障害者」と「重度知的障害者」については、常用雇用労働者1人につき2人分としてカウントします。また、重度の障害を持つ短時間労働者の場合、0.5人ではなく1人分としてカウントできます。

さらに、従来障害者雇用の対象となるには「週20時間以上」の勤務が必要でしたが、2024年4月より重度の障害者等を対象とする「特例措置」が設けられました。

特例措置では、勤務時間が週10時間以上20時間未満の「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、1人につき0.5人としてカウントできます。

これは、障害の特性上長時間働くことが難しい障害者にも、公平に雇用機会を与えることが目的とされています。

法定雇用率における除外率制度とは

法定雇用率における除外率制度とは、一般的に障害者の就業が難しいとされる業種を対象に、障害者雇用の義務を軽減するための制度です。常時雇用している労働者の総数から、除外率に相当する人数を差し引くことができます。

ただし、除外率制度は障害者福祉の観点から2004年に廃止が決定しました。

廃止の決定以降、業種ごとに除外率が段階的に引き下げられてきましたが、2025年4月に一律で10%の引き下げが行われました。これにより、すべての業種で除外率が大きく下がるとともに、これまで除外率が10%以下だった企業は除外制度の適用対象外になりました。

〈除外率制度の計算例〉

除外率30%、常時雇用労働者数800人の場合、雇用が必要な障害者の人数は以下のとおりです。

●除外率なし 800人 × 2.5% = 20人

●除外率30%適用 (800人 – 240人) × 2.5% = 14人

障害者の法定雇用率引き上げに伴う企業の義務と対応

障害者雇用の対象となる企業は、以下の手続きを行うことが義務付けられています。

法定雇用率の引き上げによって新たに障害者雇用に取り組む事業者は、必ず確認しておきましょう。

- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること

- 障害者雇用の促進と継続を図るために「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること

- 障害者を解雇しようとする場合、ハローワークにその旨を速やかに届け出ること

他にも、従業員に障害者雇用の理解と協力を求めることや、障害者が定着しやすい職場環境を整備することなども求められるでしょう。

法定障害雇用率が未達成の場合のペナルティ

法定障害者雇用率が未達成の場合には、以下のようなペナルティを受けるリスクがあります。

- ハローワークによる行政指導

- 企業名の公表

- 納付金の支払い

ハローワークによる行政指導

実雇用率の低い企業に対しては、ハローワークから、翌年1月を始期とする2年間の雇入れ計画を作成するよう命じられます。また、この計画を着実に実行することによって、障害者雇用を推し進めるよう行政指導が行われます。

企業が計画通り実行しない、あるいは計画の進みが思わしくないといった場合には、1年目の12月に「雇入れ計画の適正実施勧告」がなされ、特にその傾向が顕著な企業には、計画終了後に9ヶ月間の「特別指導」が行われます。

企業名の公表

ハローワークから「雇入れ計画の適正実施勧告」や「特別指導」を受けたにもかかわらず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合には、厚生労働省のホームページで企業名が公表されるおそれがあります。

公表されると、障害者雇用を達成できていない企業であるとして世間に知れ渡り、企業イメージの低下や業績悪化を招くおそれがあります。また、従業員のモチベーション低下や採用応募者の減少などにもつながりかねません。

納付金の支払い

障害者を雇用する際には、作業環境の整備などに費用がかかることがあります。そこで、障害者を多く雇用している企業の経済的負担を減らすことなどを目的として、「障害者雇用納付金制度」が設けられました。

法定雇用率を達成しておらず、常時雇用している労働者が100人を超える企業については、不足する障害者雇用者数に応じた納付金(=1人につき月額5万円)を支払う必要があります。

法定雇用率を上回る障害者を雇っている企業には、障害者雇用率未達成の企業から徴収した納付金を原資として、調整金や報奨金が支給される仕組みとなっています。

障害者の雇用状況の報告を怠った場合の罰則

障害者雇用率制度の対象となる企業(現行は従業員数40人以上)は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、7月15日までにハローワークに報告しなければなりません。なお、雇用している障害者数が0人のケースでも報告義務があります。

ハローワークや労働局はこの報告書をもとに、雇い入れ計画の作成命令や雇用達成率の指導、雇用状況の公表などを行います。

仮に、これらの報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、30万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。

障害者雇用に関する届出については、以下のページでさらに詳しく解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある