36協定を締結する際の注意点|8つのポイントをわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

36協定とは、労働者に“時間外労働”や“休日労働”を行わせるために必要な労使協定です。36協定を適切に作成・締結することで、使用者は一定の範囲内で労働者に時間外労働や休日労働を命じることができます。

かつては36協定さえ締結すれば実質無制限に時間外労働や休日労働が可能でしたが、2019年4月の働き方改革開始以降、罰則付きの上限規制が設けられています。

本記事では、36協定を締結する際の注意点、特別条項付き36協定のルール、適切な労務管理などについてわかりやすく解説していきます。

36協定とは

36協定とは、労働者に“法定時間外労働”や“休日労働”を行わせるため、労使間で結ぶ取り決めのことです。労働基準法36条で定められていることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

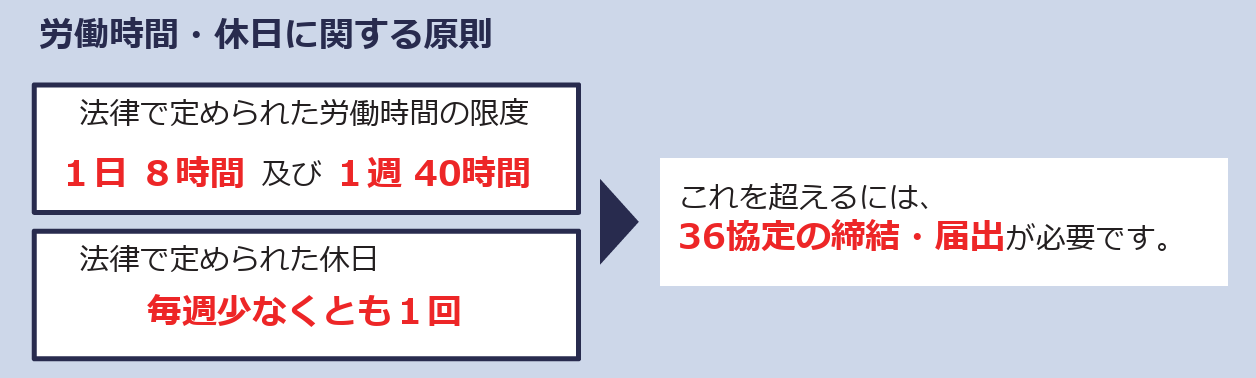

労働基準法では、原則1日8時間、週40時間の「法定労働時間」を超えて労働者を働かせることが禁止されています。また、少なくとも週1日(または4週に4日)の「法定休日」を与えることも義務付けられています。

しかし、実際は仕事が終わらなかったり、トラブルが発生したりして、これらの上限を超えてしまうケースは珍しくありません。法定労働時間を超える労働や休日労働を命じる場合、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

労働基準監督署への届出義務

36協定は、以下の労働者と書面で締結のうえ、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

- 労働者の過半数で組織する労働組合 または

- 労働者の過半数を代表する者

労基署への届出は、電子申請も可能です。

36協定の有効期間については、定期的に見直しをする必要があるため、労働基準監督署の通達において、1年程度にするのが望ましいとされています。そのため、36協定は毎年締結・届出をし直す必要があります。労働者との協議や手続きには時間がかかる可能性もあるため、期限が近づいてきたら早めに対応しましょう。

36協定を締結する際の8つの注意点

36協定を締結する際の注意点は、協定指針※で具体的に示されています。

協定指針とは、労働時間の延長や休日労働が適正に行われるよう、事業者が留意すべき点をまとめた指針です。

時間外労働や休日労働の上限を守るのは当然ですが、だからといって上限ギリギリまで働かせるのは好ましくありません。事業者は労働者の健康などにも配慮し、適正な労務管理を行う必要があります。

協定指針で示されている“8つの注意点”について、次項から具体的に解説していきます。

※「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」

①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる

そもそも法定時間外労働や休日労働は労働基準法で禁止されているため、36協定を定める際もこれらの労働は必要最小限にとどめる必要があります(指針第2条)。

時間外労働や休日労働は労働者の心身に負担がかかるだけでなく、企業の割増賃金(人件費)の増加にもつながります。業務上やむを得ない場合にのみ命じることを前提に、適正な時間数を設定するようにしましょう。

②労働者の安全に配慮する

36協定の範囲内で労働させる場合も、使用者は労働契約法5条に基づく「安全配慮義務」を負います(指針第3条)。安全配慮義務とは、労働者が安全かつ健康を確保しながら労働できるよう配慮しなければならないという事業者の義務です。

同条では、労働時間が長くなるにつれて、業務と過労死の関連性が強まることも留意すべきポイントとしています。

具体的には、過去の通達において下記のように業務と過労死の関連性が評価されている点に留意してください。

1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、

- 1ヶ月につき概ね45時間を超えた場合

⇒業務と、脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症との関連性が強まる - 脳、心臓疾患の発症前1ヶ月間に概ね100時間又は発症前2ヶ月~6ヶ月間において1ヶ月当たり概ね80時間を超えた場合

⇒業務と、脳・心臓疾患の発症との関連性が強い

③業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする

36協定で定める時間外労働及び休日労働を行う業務の区分を細分化することにより、その範囲を明確にしなければなりません(指針第4条)。曖昧な記載によって労働者に安易に長時間労働をさせる事態を防ぐことが目的です。

細分化・明確化をせずに36協定を締結して届け出ると、受理自体を拒否されるなどのリスクが生じる可能性もあります。

例えば、工場での業務につきそれぞれの製造工程で、各々独立して労働時間を管理しているにもかかわらず、「製造業務」とまとめるようなケースは、細分化が不十分であると考えられます。「設計」「組立て」といった細分化をすると良いでしょう。

④原則、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできない

36協定を締結しても、特別の事情がある場合を除き、月45時間・年360時間の限度時間を超えて働かせることは許されません。

限度時間の超過が認められる「臨時的な特別の事情がある場合」については、できる限り具体的に定めなければなりません(指針第5条)。例えば、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、長時間労働を常態化させるようなおそれがある記載は認められません。

限度時間を超えて働かせる場合でも、①1ヶ月の時間外労働・休日労働の時間、②1年間における時間外労働時間については、可能な限り限度時間に近づけた時間数の設定が求められます。

さらに、限度時間を超える時間外労働に対しては、25%を超えた割増賃金率とするよう努めなければならないとされています。

⑤短期労働者の時間外労働は目安時間を超えないよう努める

1ヶ月未満の期間で働く“短期労働者”については、時間外労働の目安時間が以下のように定められています(指針第6条)。36協定を締結する際は、短期労働者が目安時間を超えて時間外労働をすることがないよう配慮する必要があります。

- 1週間:15時間

- 2週間:27時間

- 4週間:43時間

⑥休日労働日数や時間を減らす努力をする

休日労働の日数や時間は、できる限り少なくするよう努めなければなりません(指針第7条)。

法律上、36協定を締結した場合の休日労働の日数や時間に上限はないため、ルールさえ守れば実質何日でも休日労働させることが可能です。しかし、例えば休日労働を「1ヶ月に4日」などと定めると、法定休日がほぼ確保されないため、労働者の負担が非常に大きくなります。

休息が取れないことで健康被害が生じるリスクも高まるため、休日労働の日数や時間は最小限に抑えるようにしましょう。

⑦労働者の健康・福祉を確保する

限度時間を超えて労働者を働かせる場合、健康及び福祉を確保するための措置(健康確保措置)を講じる必要があります(指針8条)。使用者等は、以下の措置の中から講じるものを選択し、協定を締結するよう努めなければなりません。

- 特定の労働者に対する、医師による面接指導の実施

- 深夜労働(22時~翌5時)の回数制限

- 勤務間インターバル制度の導入

- 労働者の勤務状況及び健康状態に応じた、代償休日・特別休暇の付与

- 労働者の勤務状況及び健康状態に応じた、健康診断の実施

- まとまった日数連続して取得することを含めた、年次有給休暇の取得の促進

- 心とからだの健康問題に関する相談窓口の設置

- 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮した、適切な部署への配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

⑧労働者の健康・福祉の確保に努める

36協定の適用除外とされている業種でも、限度時間を考慮し、健康・福祉を確保するよう努めなければなりません(指針第9条)。

法律上、「新技術・新商品の研究開発業務」については、業務の特性上36協定の適用が免除されています。そのため、時間外労働の上限規制も適用されません。

しかし、指針では、適用除外となる業種でも限度時間を勘案し、労働者の健康・福祉の確保に努めなければならないと定められています。

また、月45時間、年360時間の上限時間を超えて時間外労働を行う場合は、何らかの健康・福祉の確保措置(医師の面談、深夜業の制限、特別休暇の付与など)を講じる必要があります。

特別条項付き36協定の締結における注意点

臨時的に特別な事情がある場合、特別条項付き36協定の締結によって、例外的に限度時間を超えて労働者を働かせることができます。

ただし、特別条項を設けた場合も、以下の上限を超えることはできません。

- 時間外労働は年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計について、2ヶ月~6ヶ月平均がすべて月80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超過できるのは、年6回まで

特別条項が適用される「臨時的な特別な事情」とは、大規模なシステムトラブルや納期のひっ迫、決算業務など明確な理由がある場合に限られます。単に繁忙期だからという理由では認められない可能性が高いため注意が必要です。

特別条項付き36協定の上限も超えてしまうと、 “労働基準法違反”になるため、労働時間の管理はしっかり行いましょう。

36協定に違反した場合の罰則

36協定の締結や届出をしないまま時間外労働や休日労働を行わせた場合、事業者は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

通常、罰則を受ける前に労働基準監督署から“指導”や“是正勧告”を受けることが多いですが、いきなり罰則が科されるケースもあるため注意が必要です。また、労基署から是正の報告を求められた場合、事業者は報告義務を負います(労働基準法104条の2)。

是正勧告に応じない場合や対応が悪質な場合、企業名が公表される可能性もあるため、労基署の指示には必ず従いましょう。

厚生労働省の「協定指針」に違反した場合、基本的に罰則は受けませんが、内容によっては36協定が受理されないおそれがあります。できるだけ指針に沿って作成するようにしましょう。

36協定における時間外労働・休日労働への会社の責務

時間外労働や休日労働が多いほど、労働者の健康障害のリスクも高まるとされています。

36協定を締結した場合も、事業者は時間外労働や休日労働の時間をできる限り抑えるよう努めなければなりません。

また、厚生労働省の「協定指針」では、労働者に限度時間を超えて時間外労働等を行わせる場合、医師との面談や健康診断の実施、休暇の取得といった「健康・福祉の確保措置」を講じることが求められています。

使用者はこれらの措置を適切に講じ、労働者の健康障害の発生を未然に防ぐ責務があります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある