時間外労働の上限規制|2024年の建設業への適用や罰則などの基礎知識

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

働き方改革に伴い、2020年よりほぼすべての企業に「時間外労働の上限規制」が設けられました。

また、これまで適用が猶予されていた建設業や運送業なども、2024年4月からは時間外労働の上限時間が明確に定められています。上限を守らないと罰則の対象になるため、事業主は一層注意が必要です。

本記事では、時間外労働の上限規制のルール、違反した場合の罰則、2024年4月からの変更点、企業に求められる対応などを詳しく解説していきます。

目次

時間外労働の上限規制とは

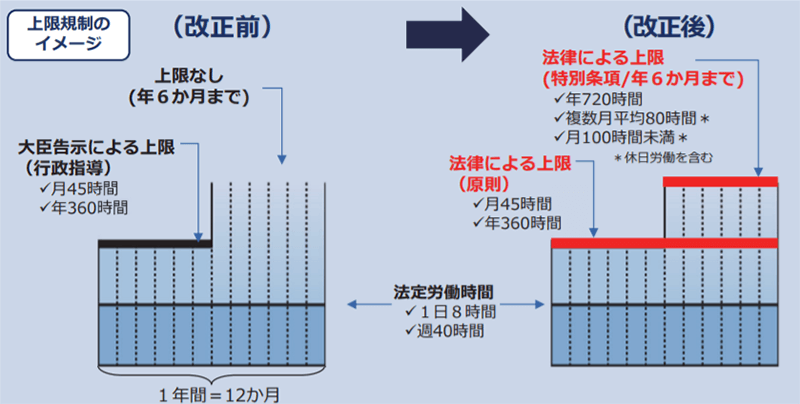

時間外労働の上限規制とは、働き方改革によって設けられた、時間外労働を制限するための制度です。企業は、「36協定」の締結・届出を行っていても、一定の上限を超えて労働者に残業させることはできません。

法改正以前も、時間外労働の上限規制については厚生労働省が公示していましたが、罰則はなく実質的に無制限で残業が認められる状態でした。働き方改革により、上限規制が“労働基準法”で明確に定められたことで、残業抑制の実効性がより高まったといえます。

36協定を締結している場合、時間外労働の上限は「月45時間、年360時間」となります。

ただし、「特別条項付き36協定」を締結していれば、業務のひっ迫や大規模なクレーム処理、トラブル対応など臨時的な事情がある場合に限り、上限を超えて残業を命じることも可能です。

時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則

時間外労働の上限規制に違反した場合、事業主は「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、悪質な場合は“企業名公表”のリスクもあるため注意が必要です。

違反となるのは、具体的に以下のようなケースです。

- 36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合

- 特別条項付き36協定を締結せず、「月45時間、年360時間」を超えて時間外労働させた場合

また、特別条項付き36協定を締結していても、以下のケースは労働基準法違反となります。

- 時間外労働が「年720時間」を超えた場合

- 時間外労働と休日労働の合計が「月100時間」以上の場合

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均のいずれかが「80時間」を超えた場合

- 年7回以上、月の時間外労働が45時間を超えた場合

2024年から時間外労働の上限規制が適用された業種

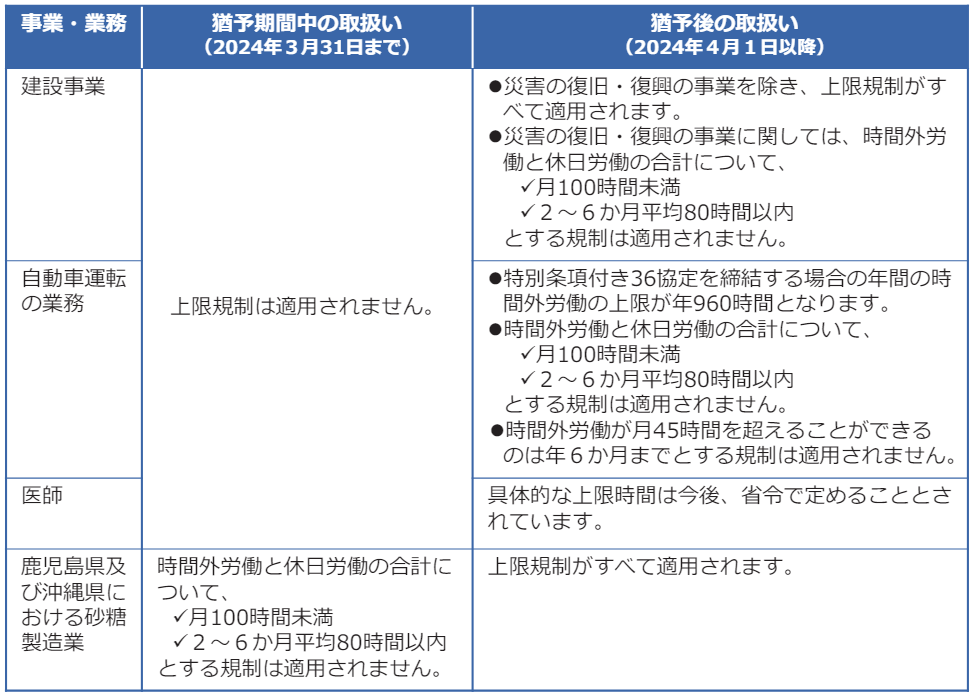

以下の4つの業種については、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されました。

- 建設業

- 運送業(自動車運転の業務)

- 医師

- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

これらの業種は、業務の特性などから適用が5年間猶予されていましたが、労働環境の改善を図るために適用が開始されました。

具体的な規制内容は業種によって異なるため、次項から詳しくみていきます。

建設業

建設業では、2024年4月より、通常の企業と同じように時間外労働の上限規制が適用されました。そのため、以下の上限を超えて労働者に残業を命じることはできません。

- 〈36協定あり〉

- 月45時間

年360時間以内

- 月45時間

- 〈特別条項付き36協定あり〉

- 年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月の平均が80時間以内

- 月の時間外労働が45時間を超えるのは年6回まで

ただし、災害の復旧・復興の事業については、「月100時間未満」と「2~6ヶ月の平均80時間以内」の上限規制は適用されません。

建設業では以前から長時間労働が慢性化していましたが、深刻な人手不足などにより残業を制限するのが困難な状況でした。

しかし、将来的な担い手を呼び込むためにも、労働環境の改善が急務と判断され、時間外労働の上限規制が適用される運びとなりました。

運送業(自動車運転の業務)

トラックドライバーやバス運転手、タクシー運転手などの運送業については、以下の時間外労働の上限規制が適用されています。

- 〈36協定あり〉

- 月45時間、年360時間

- 〈特別条項付き36協定あり〉

- 年960時間以内

※「2〜6ヶ月の平均でいずれも80時間以内」「⽉100時間未満」「月45時間超えが6回以内」の規制は適用されません。

- 年960時間以内

ネット通販の急激な拡大などを受け、運送業は深刻な人手不足に陥っています。若手や将来の担い手を確保するためにも、労働環境の整備が急務とされています。

なお、運送業では、厚生労働省が定めた「改善基準告知」も遵守する必要があります。改善基準告知とは、ドライバーの拘束時間や休息時間の上限について定めたもので、こちらも働き方改革に合わせて見直しが行われました。

医師

医師は“患者の救命”が仕事ですから、一般企業と同じ水準を適用するのは難しいといえます。

そこで、医師については以下3つの基準に応じて時間外労働の上限規制が設けられています。

- A水準:診療に従事するすべての医師

- B水準:地域医療暫定特例水準(救急医療機関など)

- C水準:集中的技能向上水準(研修などを行う医療機関)

| 水準 | 36協定あり | 特別条項付き36協定あり |

|---|---|---|

| A水準 | 月45時間 年360時間 |

・月100時間未満(追加的健康確保措置を講じる場合は、例外的に超過可能) ・年960時間以内 |

| B水準 C水準 |

・月100時間未満(追加的健康確保措置を講じる場合は、例外的に超過可能) ・年1860時間以内 |

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県と沖縄県で行われる砂糖製造業は、離島で行われる季節的な業務です。そのため、人材の確保が難しく、残業の上限を設けにくいという事情からこれまで適用が猶予されていました。

しかし、長時間労働による健康リスクなどを考慮し、2県の砂糖製造業についても以下の上限が設けられました。

- 〈36協定あり〉

- 月45時間

年360時間

- 月45時間

- 〈特別条項付き36協定あり〉

- 年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月の平均が80時間以内

- 月の時間外労働が45時間を超えるのは年6回まで

砂糖製造業では、これまで一部の上限規制は適用対象外でしたが、2024年4月より一般企業と同じ規制がすべて適用されたことになります。

時間外労働の上限規制の適用が除外される業務

「新技術・新商品等の研究開発業務に就く労働者」については、2024年4月からの時間外労働の上限規制の対象外となっています。従業員の健康を守るための対策は必要ですが、業務の特殊性から残業に上限を設けるべきではないと判断されているからです。

そのため、研究開発業務については、36協定を結ぶのみで、「月45時間、年間360時間」を超える時間外労働が実質的に可能となります。

ただし、働き方改革による労働安全衛生法の改正に伴い、「新技術・新商品等の研究開発業務に就く労働者」について、週40時間を超えて働いた時間が月100時間を超えている場合は、事業者は医師による面接指導を受けさせることが義務付けられています。

また、必要に応じて、勤務場所や業務内容の変更、休暇の付与といった適切な措置を講じなければなりません。

時間外労働の上限規制で企業に求められる対応

時間外労働の上限規制に伴い、企業は以下のような対応が求められます。

- 労働者の健康・福祉の確保

- 労働時間の適正な把握

- 業務内容の見直し・効率化

- 労働者の意識改革

- 助成金の活用

労働者の健康・福祉の確保

時間外労働の上限を超える場合、使用者は労働者の健康・福祉の確保措置を講じる必要があります。

具体的には、次の措置のうちいずれか(または複数)を講じなければなりません。

- (1)医師による面接指導

- (2)深夜業の回数制限

- (3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- (4)代償休日・特別休暇の付与

- (5)健康診断

- (6)連続休暇の取得

- (7)心とからだの相談窓口の設置

- (8)配置転換

- (9)産業医等による助言・指導や保健指導

これらの措置は、基本的に限度時間を超えるたびに実施する必要があります。

また、特別条項付き36協定では、上記の措置から最低1つを選び、その具体的な内容を記入する欄があります。この欄が空白だと、労働基準監督署に届出しても受理されないため必ず記入しましょう。

なお、適用が免除される業種についても、健康・福祉の確保措置は講じることが望ましいとされています。

労働時間の適正な把握

時間外労働が上限を超えないようにするには、労働時間の適切な把握・管理が不可欠です。

労働時間の管理が曖昧だと、知らないうちに上限時間を超過してしまい、労働者に健康被害が生じるおそれがあります。また、残業代の計算にミスが生じ、未払い賃金を請求されるなど労働トラブルに発展する可能性もあります。

労働時間の管理方法は、タイムカードやICカード、パソコンへの入力など“客観的な方法”で行うのが望ましいとされています。また、使用者が始業・終業時刻を目視で確認し、記録する方法もあります。

一方、自己申告は後々証明が難しいため、避けるのが基本です。

上限時間を超えそうな労働者がいる場合、本人や上司に残業をセーブするよう注意を促しましょう。

業務内容の見直し・効率化

作業効率のアップは、長時間労働の是正のために重要なポイントです。例えば、以下のような対策が考えられます。

- 作業の見直し

個々の労働者が自身の作業を見直し、「無駄な作業はないか」「何に時間がかかっているのか」などを洗い出します。これらを整理することで、短期間での作業効率アップが期待できます。 - 残業の事前申請制

業務内容と必要時間を事前に申告し、上司の許可を得てから残業させる方法です。これにより、労働者も「時間内に終わらせよう」と意識するため、無駄な残業を省くことが可能です。 - システムやツールの導入

これまで手作業だった業務をパソコン上で行うことで、所要時間を大幅に削減できる可能性があります。例えば、勤怠管理システムや在庫管理システム、書類チェックツールなど、自社のニーズに合うものを導入しましょう。

労働者の意識改革

長時間労働を減らすため、労働者の意識を改めることも重要です。

例えば、経営トップが定時退社を推進したり、ノー残業デーを設けたりして、「定時退社が当たり前」という意識を高める方法が有効です。

一方、残業が削減されれば当然収入も減るため、上限規制に不満を持つ労働者も出てくる可能性があります。そこで、企業は長時間労働の是正によるメリットをしっかり説明し、労働者のモチベーションを維持することが重要です。

さらに、削減できた残業代を手当や賞与に上乗せし、労働者に還元するのも効果的な方法です。

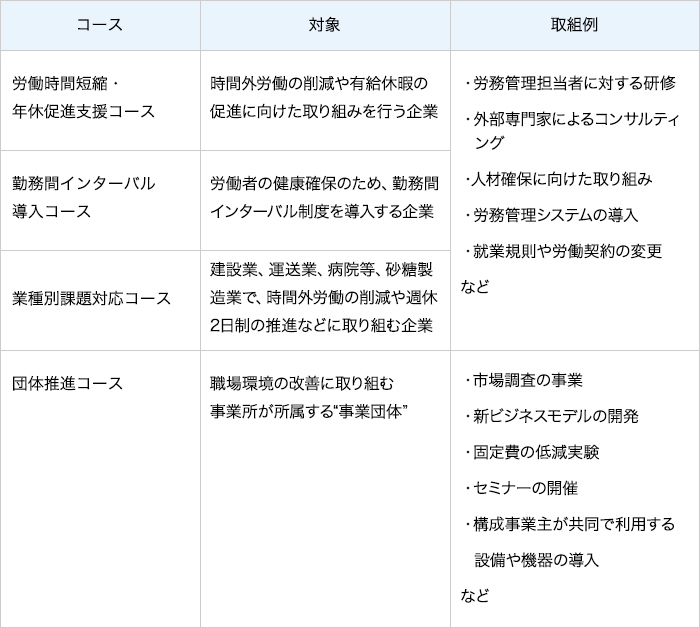

助成金の活用

労働時間の短縮に努める企業は、「働き方改革推進支援助成金」を受給できる可能性があります。

助成金は以下4つのコースに分けられており、それぞれ支給条件が異なります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある