パパママ育休プラスとは|制度内容や企業の注意点などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

パパママ育休プラスは、夫婦がともに育児休業を取得することで、育休期間を延長できる制度です。

育休の取得時期を自身で決められるだけでなく、夫婦で一緒に取得したり、交代で取得したりと自由に設計できるため、家庭の事情に応じて柔軟に対応できるのがメリットです。

そこで本記事では、パパママ育休プラスの対象者や利用条件、具体的な取得パターン、企業が注意すべきポイントなどをわかりやすく解説していきます。

目次

パパママ育休プラスとは

パパママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得することで、子供が1歳2ヶ月になるまで育休の期間を延長できる制度です。

通常、育児休業を取得できるのは「子供が1歳になるまで」であり、保育園に入れないなどやむを得ない事情がある場合のみ最大2歳まで延長が可能です。

パパママ育休プラスを利用すれば、このような事情がなくても、子供が1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長できます。

また、それぞれの取得時期を自由に決められるのもメリットです。

育児休業の概要について知りたい方は、以下のページもご覧ください。

パパママ育休プラスの目的

パパママ育休プラスは、男性の育児休業の取得を一層促す目的で制定された制度です。

令和5年度の調査では、女性の育休取得率が8割を超える一方、男性の取得率は約3割に留まっており、未だ男性の育休取得率は高くないことがわかります。

この状況を改善し、男性の育児休業の取得促進を図る観点から、パパママ育休プラスが制定されました。

この制度では、夫婦が交互に育休を取得したり、同じタイミングで取得したりと自由に選択できるため、家庭の事情に合わせた柔軟な子育てを実現できます。

パパママ育休プラスの対象者

パパママ育休プラスは、一定の要件を満たすすべての労働者が対象となります。よって、正社員だけでなくパート、アルバイト、契約社員なども取得可能です。

また、婚姻関係にない「事実婚」の夫婦にも適用されます。

ただし、パパママ育休プラスは「夫婦がともに育休を取得すること」が前提なので、配偶者が専業主婦(夫)、フリーランス、自営業者などの場合は取得できません。

また、入社時期や所定労働日数によっては、労使協定を締結することで取得対象外にできる可能性があります。

「産後パパ育休」や「育児休業」との違い

パパママ育休プラスに似た制度として、「産後パパ育休」と「育休制度」があります。

「産後パパ育休」とは、産後8週間以内に4週間を限度として、2回に分割して育児休業を取得できる制度です。いわゆる産後休業の男性版で、男性の子育て参加を促すため、2022年10月に新しく設けられました。

「育児休業」とは、子供が産まれてから1歳になるまでの間、労働者が申し出た期間だけ仕事を休業できる制度です。男女ともに取得可能で、保育園に入園できないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで(再延長で2歳まで)延長できます。

これまでは育休の分割取得は基本的にできませんでしたが、2022年10月より、2回まで分割して取得可能となりました。

下表に、「産後パパ育休」「育児休業」「パパママ育休プラス」のそれぞれの特徴についてまとめましたので、ご参照ください。

| 産後パパ育休 | 育児休業 | パパ・ママ育休プラス | |

|---|---|---|---|

| 対象期間 | 子の出生後8週間以内に最大4週間まで | 子が1歳になるまで(やむを得ない理由がある場合は最長2歳まで) | 子が1歳2ヶ月になるまで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申し出) | 分割して2回取得可能 |

| 申請期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則休業の1ヶ月前まで | 子が1歳に達する日までの育児休業給付金の支給対象期間内 |

| 休業中の就業 | 労使協定を結んでいる場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則不可 | 原則不可 |

※なお、産後パパ育休が創設されたことで、産後8週間以内に育休とは別に休業できるようになったため、「パパ休暇」は2022年10月に廃止されています。

パパママ育休プラス制度の取得条件

パパママ育休プラスは、以下4つの要件を満たした場合に利用できます。

- 両親がともに育児休業を取得していること

- 配偶者が、子供が1歳になるまでに育児休業を取得していること

- 本人の育児休業開始日が、子供の1歳の誕生日以前であること

- 本人の育児休業開始日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

つまり、子供が1歳になる前に、配偶者より遅れて育休に入った場合、1歳2ヶ月まで育休を取得できます。一方、先に育休を開始した側は、育休期間は通常どおり1歳までとなります。

なお、配偶者がまだ育休を開始していなくても、遅れて取得する予定があれば申請自体は可能です。

パパママ育休プラス制度の利用ができないケース

一定の取得要件を満たせば、男女問わず子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できます。

ただし、以下の者はパパママ育休プラスの適用対象外となります。

【法律により利用できないケース】

- 日雇い労働者

- 育児休業の申し出の時点で、子供が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が終了し、更新されないことが明らかな有期契約労働者(契約社員やパートなど)

【労使協定を締結することにより、利用できなくなるケース】

- 入社して1年未満の労働者

- 育児休業の申し出の日から1年(1歳6ヶ月又は2歳まで延長の場合には6ヶ月)以内に、労働契約が終了することが明らかな労働者

- 週所定労働日数が2日以下の労働者

対象外となる者については、就業規則等に明記し、労働者に周知しておくことが重要です。

パパママ育休プラス制度の取得例

パパママ育休プラスには複数の取得パターンがあるため、家庭の事情に応じて柔軟に対応することができます。どのようなパターンが考えられるのか、以下で具体的に紹介していきます。

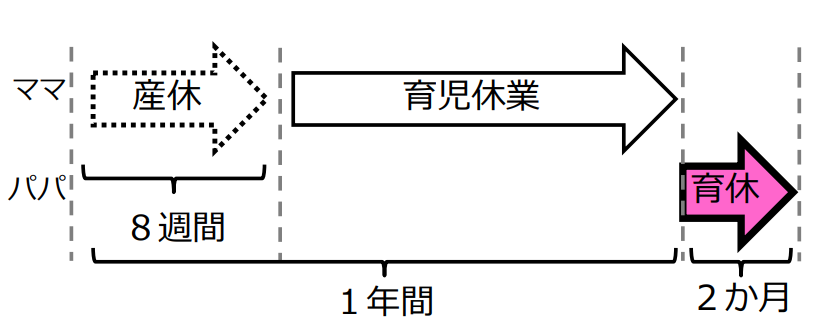

母親と父親が交互に取得する

子供が1歳になるまで母親が育児休業を取り、母親の復職のタイミングで、父親が2ヶ月の育休に入るようなケースです。

父親と母親が交代で育休を取得する、最もオーソドックスなパターンです。母親は、自身の復職時に父親へ育児をバトンタッチできるため、安心して職場復帰することができます。

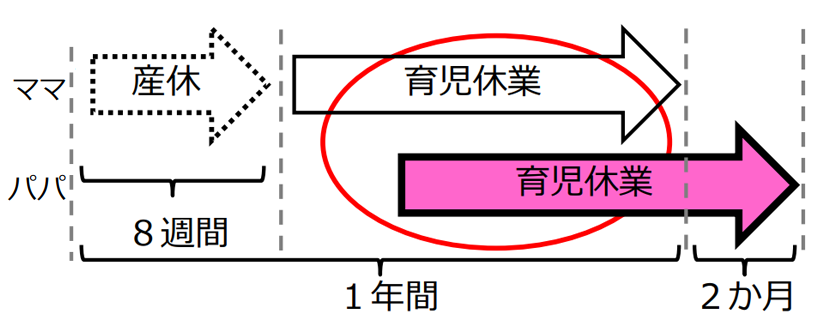

母親と父親の育休期間をかぶせて取得する

母親の育休期間の途中から、父親が育休を取得するケースです。

2人でともに育休期間を過ごした後、母親は子供が1歳になるタイミングで職場に復帰し、父親は1歳2ヶ月まで育休を続けることができます。

このパターンでは、母親の育休中に、父親が途中から育休に入ることになります。

そのため、夫婦が協力して子育てできる時間を多く確保できるというメリットがあります。

ただし、夫婦それぞれの育休の取得可能期間は1年なので、産後2ヶ月未満で夫が育休をスタートした場合は、そこから1年間が延長期間となります。

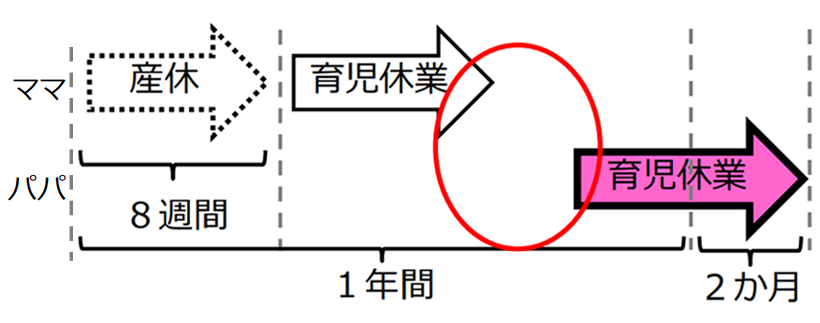

連続して育休を取得しない

子供が生後6ヶ月になるタイミングで母親が職場復帰し、少し間を空けてから父親が育休に入り、1歳2ヶ月まで育児を続けるケースです。

母親と父親の育休を連続して取得しないため、経済面でメリットのあるパターンです。

ただし、母親の育休終了から父親の育休開始まで間があり、この期間は祖父母などに子供の世話をお願いする必要が生じるかもしれません。

パパママ育休プラス期間中の育児休業給付金

パパママ育休プラスの期間中も、雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることができます。

育休中は、「ノーワーク・ノーペイの原則」により基本的に無給となりますが、収入保障の観点から、男女問わず育児休業給付金の受給が可能です。

給付額は、

●育休開始から180日間 → 月額給与の67%

●181日目から育休終了まで → 月額給与の50%

となります。

なお、パパママ育休プラスの利用申請は事業主が行うのが基本です。

労働者から育休取得の申し出を受けた場合、「育児休業給付金支給申請書」などの書類を揃え、所轄のハローワークへ提出する流れとなります。

パパママ育休プラス制度の注意点

育児休業を取得できる期間は1年

パパママ育休プラスでも、夫婦それぞれが育休を取得できる期間は最長1年間です。また、ここには産後休業期間や産後パパ育休も含みます。

つまり、育休の期間自体は1歳2ヶ月まで延長されますが、1人あたりの取得可能日数は通常どおり1年間のままということです。

(例1)母親が産後休業からそのまま育休に入った場合→母親の育休期間は子供が1歳になるまで

(例2)父親が産後3ヶ月から育休を開始した場合→父親は子供が1歳2ヶ月になるまで育休取得が可能

パパママ育休プラスであったとしても、それぞれの取得日数が増えるわけではないことに注意が必要です。

育児休業を1歳6ヶ月まで延長できるケース

パパ・ママ育休プラスを利用して育休を取得している場合でも、以下の要件を満たせば、子供が1歳6ヶ月になるまで(再延長で2歳まで)育休を延長することが可能です。

延長の要件は、次のとおりです。

労働者本人または配偶者が、パパ・ママ育休プラスにより育児休業が1歳以降に延長された期間の末日(2歳まで延長する場合は、子が1歳6ヶ月になる誕生日前日)に育児休業をしていて、かつ、以下のいずれかの事情があること

- ①保育所等に入所を希望しているが、入所できない

- ②子を養育する者の死亡、病気やケガ等で養育が困難

- ③離婚などにより子を養育する者と別居になった

- ④6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、又は産後8週間を未経過

これらの事情がある場合は、子供が1歳6ヶ月になるまで育休の延長が可能です。また、1歳6ヶ月の時点で状況が変化していない場合は、2歳まで再延長できます。

事業主は育休の申出を拒否できない

労働者から育児休業取得の申し出を受けた場合、事業主は基本的に拒否することはできません(育児・介護休業法6条1項)。

また、育児休業の取得を理由に労働者を解雇したり、降格・減給などの不利益取扱いを行ったりすることも禁止されています(同法10条)。

なお、育児・介護休業法に違反しても直接的な罰則はありませんが、都道府県労働局の調査対象となり、事業主は厚生労働大臣から報告を求められたり、指導や勧告を受ける可能性が高いです(同法56条)。

報告を求められた際に報告をしなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、20万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、勧告に従わない場合は企業名が公表されたり、労働者から慰謝料を請求されたりするおそれもあるため注意しましょう。

パパママ育休プラス制度の申請と企業対応

パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、基本的に育休開始予定日の1ヶ月前までに、労働者より申請してもらう必要があります。

申請を受けた事業主は、所轄のハローワークに対し、「パパママ育休プラスの利用申請」と「育児休業給付金支給申請」を合わせて行うのが一般的です。

これらの申請時は、以下のような書類を提出します。

- 休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票

- 出生時育児休業給付金支給申請書

- 育児休業給付金支給申請書

- 住民票の写しなど(育児休業給付金の支給対象者の配偶者であることが証明できる書類)

- 育児休業取扱通知書の写しなど(配偶者が育休を取得していると確認できる書類)

パパママ育休プラスの申請期限は、対象労働者の子供が1歳に達する日(1歳の誕生日前日)までです。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある