職務等級制度とは|職能資格制度との違いやメリット・デメリットなど

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

職務等級制度は、個人の職務や業務内容によって等級を決める、人事評価制度のひとつです。社員の職務遂行度や業績をもとに判断されるため、「成果主義」に基づいた制度となります。

近年、年功序列から成果主義に移行する企業も増えているため、職務等級制度はますます主流となっていくでしょう。

そこで本記事では、職務等級制度のルールや他の等級制度との違い、導入の流れなどをわかりやすく解説していきます。

職務等級制度とは

職務等級制度とは、社員の職務や業務によって等級を設定し、人事評価を行う制度のことです。各等級における職務の達成度などをもとに、社員の評価を行います。

また、職務の重要性や困難度が大きいほど、等級や賃金も上がるのが一般的です。

評価基準は、職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)に従うのが基本です。職務記述書とは、各等級に求められる職務や仕事内容、スキル、知識などを一覧化したものです。

厚生労働省がサンプルを公開しているため、作成する際は参考にすると良いでしょう。

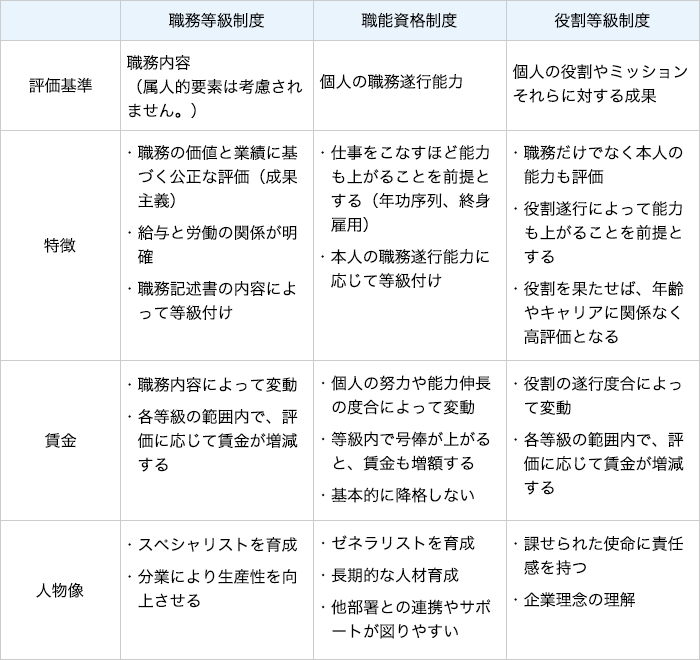

職務等級制度・職能資格制度・役割等級制度の違い

人事評価の等級制度には、職務等級制度以外にも以下の2つがあります。

- 職能資格制度

- 役割等級制度

それぞれの違いについて、下表で整理します。

職務等級制度は、”職務”という客観的要素を基準として評価を行う「ジョブ型人事制度」です。

一方、職能資格制度は、“能力・スキル”を基準として評価を行います。また、能力やスキルは勤続年数が長いほど向上することを前提としているため、終身雇用に基づく「メンバーシップ型人事制度」といえます。

なお、役割等級制度は、職務等級制度と職能等級制度それぞれの特徴を兼ね備えた「ハイブリッド型人事制度」といわれています。

3つの制度は運用方法やメリットが大きく異なるため、自社に合ったものを選ぶことが重要です。

職能資格制度と役割等級制度の詳細は、以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください。

職務等級制度のメリット

①給与と労働の連動が明確になる

職務等級制度では、職務の内容が具体的に記述されるため、社員が理解しやすい制度といえます。

「この職務を遂行できれば、この賃金水準」と、賃金決定要因が明確化されるので、社員のモチベーションの維持、向上につながるでしょう。たとえば、等級が高いほど賃金も上がるため、より高い等級を目指して意欲的に仕事に取り組むことが期待されます。

さらに、評価項目が客観的なので、公平で納得度の高い評価が可能です。

職務等級制度は、職務の内容や責任によって賃金が決まるという点で、同一労働同一賃金を実現しやすい人事評価制度といえます。

同一労働同一賃金の詳細は、以下のページをご覧ください。

②人件費の変動を抑えられる

職務等級制度では、等級がアップしない限り給与額も変わりません。また、社員は自身の職務遂行に専念するため、職務の変更は行われないのが基本です。そのため、人件費が変動しにくいというメリットがあります。

この点、職能資格制度のような年功序列を前提とした制度では、ベテランが増えるほど人件費も増すため、大きな違いといえるでしょう。

また、社員は自身の職務を集中的に行うため、残業代も発生しにくくなります。

③スペシャリストの人材育成ができる

社員は自身の担当職務に専念できるため、短期間で高い専門性を身に付けることができます。データ分析や市場調査の重要性が増す昨今、スペシャリストは貴重な人材といえるでしょう。

④中途採用しやすい

企業は違えど、職務によって賃金の相場は決まっているため、労働者が転職しやすくなります。また、職務も大きく変わらないため、転職後のミスマッチも少ないといえます。

また、職務の内容をより具体的にすることで、労働者のキャリアパスが明確になり、優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。

職務等級制度のデメリット

①職務記述書の作成に手間がかかる

職務を相対的に評価するため、職務記述書の作成が必須となります。しかし、これには膨大な手間がかかるうえ、職務内容が変わるたびに修正しなければなりません。

そのため、人事担当者の負担は増える可能性が高いでしょう(職務記述書の作成方法は、後ほど詳しくご説明します)。

②範囲外の業務に対する意欲が失われる

個人の担当業務が明確になるため、人事異動や他部署のヘルプ等は基本的に行われません。そのため、突発的な人手不足に対応できないというリスクがあります。

また、「任された業務だけやればいい」という考えが根付き、社員の意欲や生産性の低下を招く可能性もあります。

③組織や職務が硬直化しやすい

組織や職務が硬直化し、社会情勢の変化に柔軟に対応することができないリスクがあります。例えば、組織再編や新たな部署の立ち上げにおいて、既存の人材を適応させるのは難しいでしょう。

そのため、外部から人材を確保するなど余計な手間やコストがかかる可能性があります。

④社員の定着率が低下するリスクがある

職務等級制度では、年齢や勤続年数に関係なく、社員が遂行する職務によって賃金が決まります。そのため、長く働くメリットが減り、ベテラン社員を中心とした人材が流出してしまう可能性があります。

特に優秀な人材は、より好待遇を受けられる他社に転職する可能性が高いため、注意が必要でしょう。

制度を設計する際は、社員の意見もしっかりヒアリングすることが重要となります。

職務等級の昇給・降格について

職務等級制度では、昇格や降格も個人の職務に連動しています。

現在の職務がしっかり遂行できており、より重要な業務を任されれば、等級アップ(昇格)につながります。

一方、現在の職務を十分遂行できていない場合には、等級ダウン(降格)をさせることも可能です。

もっとも、降格が「給与の減額」を伴う場合、その旨や降格、減給の基準を就業規則や社内規程に明記しておくことが望ましいですし、人事権の濫用とならないよう、慎重に行う必要があります。

また、職務等級制度では年齢や勤続年数といった個人の要素は考慮されないため、定期昇給や年功昇給の概念とは馴染まず、若手社員の方がベテラン社員よりも好待遇というケースもあり得ます。

企業で職務等級制度を導入する方法

「職務分析」を行い、職務記述書を作成します。具体的には、評価軸となる職務内容、職務の困難度や責任・権限、職務に求められる知識やスキル等を分析する必要があります(職務分析の方法は、次項で解説します)。

次に、「職務評価」を行います。職務評価では、評価項目を数値化し、獲得ポイントに応じて職務を評価・ランク付けします。このとき、評価結果をもとに具体的な賃金テーブルも決定する必要があります。

それぞれの詳しい手順は、次項をご覧ください。

職務分析

職務の実態がわからないと、公正な評価はできません。そこで必要となるのが「職務分析」であり、特に重要なプロセスといえます。

以下4つの方法により、職務の内容・要件・責任・権限を分析するのが一般的です。

- 記述法

- 観察法

- 面接法

- 実験的分析法

記述法

調査票を作成し、職務担当者に記入してもらう方法です。職務に関する質問を用意しても良いですし、自由に記載してもらっても構いません。

ただし、書面上で完璧に理解するのは難しいため、他の方法と組み合わせるのが一般的です。

観察法

分析担当者が現場に出向き、実際に職務が行われている様子を見る方法です。経験や観察力が豊富な担当者であれば、客観的で公正な分析ができるでしょう。

ただし、手間や時間がかかるため、導入を急ぐケースでは不向きといえます。

面接法

職務担当者や現場監督から、職務内容を直接聞き取る方法です。事前に準備した質問事項に沿って進めるのが良いでしょう。

ただし、主観や感情が入りやすいことに注意が必要です。観察法などで得た情報を踏まえ、事実確認の目的で行うことをおすすめします。

実験的分析法

分析担当者が、実際に職務を体験する方法です。業務の難易度や危険性など身をもって理解できるため、正確な分析ができると考えられます。

一方で、特に労力や時間を要しますし、職務によっては分析担当者が体験しただけでは正確な情報が得られない場合があることには注意が必要です。

職務記述書の作成

職務等級制度では、職務記述書の中身によって職務の価値が判定され、それに応じて賃金や賞与が決まります。そのため、分析結果は正確にわかりやすく記載することが重要です。

具体的には、各等級の定義・職種名・職種要件・求められるスキル等を細かく書き出します。

| 職種名 | 総合職 |

|---|---|

| 職務等級 | 2等級 |

| 求められる職務行動 |

|

| 必要とされる知識 |

|

| 必要とされる資格 |

|

また、新たな職務ができたり、組織変更があったりした場合、その都度職務記述書を修正する必要があります。年1回など定期的に見直しを行うと良いでしょう。

さらに、賃金の改定があった場合、就業規則の変更も必要となります。もっとも、賃金の引下げは労働条件の不利益変更にあたるため、労働者の同意を得ることが前提となります(労契法9条)。

不利益変更の詳細や注意点については、以下のページをご覧ください。

職務評価の実施

職務分析ができたら、それぞれの職務を評価・ランク付けしていきます。等級ごとの賃金もここで決めるため、企業・労働者どちらにとっても重要な手順です。

職務評価では、主に以下4つの方法が用いられています。注意点として、年齢や勤続年数、学歴等の属人的要素は評価対象に含めません。

- 序列法

- 分類法

- 点数法

- 要素比較法

序列法

職務を重要度順に並べ、順位に応じて等級付けする方法です。余計な手間や計算がいらず、最もシンプルな方法といえます。

ただし、職務同士を相対的に比較するため、根拠が曖昧になりやすいという難点があります。労働者に具体的な理由を求められても、論理的に説明できないリスクが伴うでしょう。

分類法

あらかじめ各等級の要件や基準を明確にしておき、職務分析の結果を踏まえて格付けする方法です。

具体的には、まず等級ごとに求める能力や責任を定め、等級表を作成します。例えば、1等級であれば「後輩指導ができ、法的知識も備えていること」、3等級であれば「上司の指示通りに業務を遂行できること」等と定義付けします。

その後、職務分析の結果を等級表と照らし合わせ、最も近しい等級に職務を振り分けます。

点数法

分析した各項目(知識・スキル・難易度など)に点数を付け、合計点数に応じてランク付けする方法です。

例として、「難易度」であれば、「手順書を見ながら作業できる」が1点、「高度な知識に基づき、咄嗟の判断が求められる」が5点といった具合です。

要素比較法

1つの職務を基準に、各項目を比較する方法です。基準とする職務は、それぞれの職種で中間的な役職を選びましょう。

例えば「接客業」であれば、マネージャーを基準に、支配人・チーフ・フロアスタッフなど他の労働者を評価し、順位付けしていきます。

職務同士の差を明確化する必要があるため、現場の責任者や監督者へしっかりヒアリングしたうえで行いましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある