解雇予告とは|解雇予告手当や手続き、注意点などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

解雇予告とは、解雇する旨を労働者本人に予告する手続きです。労働基準法上、企業は解雇日の30日前までに労働者に解雇予告を行うことが義務付けられています。それ以降に解雇予告を行う場合、企業は労働者の平均賃金に応じた「解雇予告手当」を支払わなければなりません。

解雇予告を怠ると、罰則を受けたり、裁判に発展したりするリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、解雇予告の流れや注意点、解雇予告手当の計算方法、準備すべき書面などを詳しく解説していきます。

解雇予告とは

解雇予告とは、解雇しようとする労働者に対し、解雇する旨をあらかじめ伝える手続きです。

労働基準法では、少なくとも解雇日の30日前までに解雇予告を行うことが義務付けられています。ただし、一定の解雇予告手当を支払うことで、予告期間を空けずに解雇することも可能です。

解雇予告は、労働者が即時解雇され、生活が困窮するのを防ぐための制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象となります。

解雇予告を行う際は、解雇日や解雇理由を記載した「解雇予告通知書」を交付するのが基本です。

口頭での予告も可能ですが、トラブル防止の観点から書面で予告するのが一般的です。

解雇予告の30日前の数え方

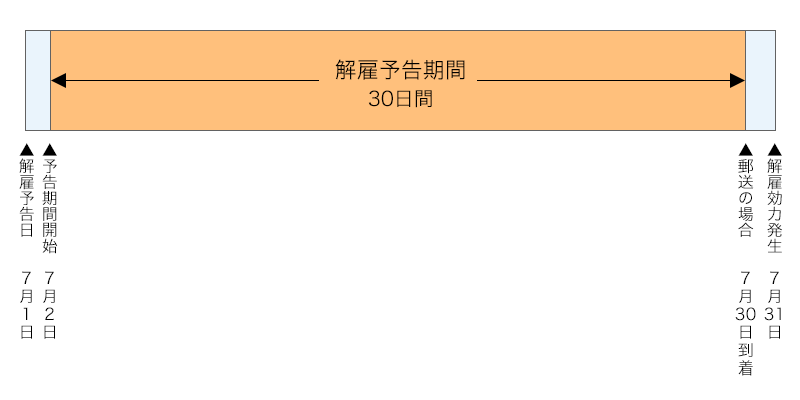

企業は30日以上の解雇予告期間を設ける必要がありますが、この「30日」に解雇予告を行った日は含みません。つまり、解雇予告日の翌日から起算して、30日後から解雇が可能になります。

【例】7/31に解雇する場合 → 7/1までに解雇予告を行う

※7/2~7/31の30日間が解雇予告期間

また、解雇予告期間は暦日(カレンダー上の日数)で計算されるため、休日や休業日が含まれていても延長されることはありません。

郵送で通知する場合は、労働者が通知書を受け取った日が「解雇予告日」となり、その翌日から30日後に解雇が可能です。

即時解雇との違い

即時解雇とは、労働者に解雇を言い渡した当日に、雇用契約を終了する手続きです。

通常、労働者を解雇する際は30日前までに解雇予告を行う必要がありますが、即時解雇の場合、30日分の賃金に相当する「解雇予告手当」を支払えばすぐに解雇が可能となります。

なお、以下の2つのケースでは、労働基準監督署の除外認定を受けることで、例外的に解雇予告手当を支払うことなく即時解雇が認められます。

- 天災地変など、やむを得ない事情により事業の継続が困難になった場合

- 労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合

- 窃盗や横領などの犯罪行為

- 重大な経歴詐称

- 2週間以上の無断欠勤 など

解雇予告における手続き

解雇予告の進め方は、以下のとおりです。

- 解雇予告通知書による通知

- 解雇理由証明書の交付

- 解雇予告手当の支払い

それぞれの手順について、詳しく紹介していきます。

解雇予告通知書による通知

解雇予告通知書とは、従業員に対して「いつ・なぜ解雇するのか」を正式に伝えるための書面です。

法律上は口頭での解雇予告も可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で通知するのが基本とされています。

通知書には、以下のような情報を記載します。

- 労働者の氏名

- 企業名や代表者名

- 解雇予告の通知日

- 解雇予定日

- 解雇理由

通知書を手渡しする場合は、受領書や確認書に労働者の署名・捺印をもらっておくと安心です。署名がないと、「受け取っていない」と主張されるリスクがあります。

また、郵送で通知する場合は「内容証明郵便」を利用するのが望ましく、通知書が労働者に届いた日が解雇予告日とみなされます。

解雇理由証明書の交付

解雇理由証明書とは、解雇に至った理由を労働者本人に知らせるための書類です。労働者から請求があった場合、企業は速やかにこの書類を交付することが義務付けられています(労働基準法22条)。

解雇予告証明書は、労働者が自身の解雇理由を正確に把握し、記録するための重要な書類です。

解雇理由に合理性がない場合、労働者はこの証明書を証拠に「不当解雇」を訴えてくる可能性もあります。そのため、企業は訴訟を起こされるリスクも想定し、適切な解雇理由証明書を作成することが重要です。

例えば、「何日間無断欠勤が続いたのか」「注意や指導の経緯」などを細かく証明すると良いでしょう。

なお、労働者の退職後に請求があった場合、解雇理由証明書ではなく「退職証明書」を交付します。退職証明書の詳細は、以下のページをご覧ください。

解雇予告手当の支払い

解雇予告手当とは、本来必要な30日間の解雇予告期間を設けずに労働者を解雇する場合に、その代わりとして支払う金銭補償です。

企業は、解雇予告が不足している日数に応じて、労働者の平均賃金をもとに手当を支払うことで、即時または短期間での解雇が可能になります。

【例】

●解雇日の20日前に解雇予告を行うケース → 10日分の平均賃金を支払う

●即時解雇のケース → 30日分の平均賃金を支払う

この手当は、遅くとも解雇日までに支払う必要がありますが、実務上は、労働者の同意を得たうえで最終給与とまとめて支払うケースも多いようです。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、以下の計算式で求めます。

解雇予告手当 = 平均賃金 × 予告期間30日に不足する日数

※平均賃金:直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総暦日数

※不足日数:30日-解雇予告日から解雇日までの日数

賃金総額については、税金や社会保険料を控除する前の額面を適用します。一方、臨時的に支払われる賞与など一部の賃金は除外されるためご注意ください。

また、時給や出来高制など、月々の賃金にバラつきが出やすい労働者については、通常の平均賃金ではなく「最低保証額」が適用されることもあります。

以下で具体的なケースで計算してみます。

【例】

・月収30万円(3ヶ月の賃金総額は90万円)

・3ヶ月の総暦日数は3/1~5/31の92日

・解雇予告日が6/20、解雇日が6/30(不足日数は20日)

解雇予告手当=(90万÷92日)×20日=約19万5660円

解雇予告・解雇予告手当が不要となるケース

以下のケースでは、解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となります。

- ①解雇予告の適用除外に該当する場合

- ②解雇予告除外認定を受けた場合

解雇予告の適用除外に該当する場合

以下の「臨時的に雇用している一部の労働者」については、解雇予告義務や解雇予告手当の支払い義務はありません(労働基準法21条)。

- 日雇い労働者

- 契約期間を2ヶ月以内とする有期雇用労働者

- 契約期間を4ヶ月以内として、海の家やスキー場での業務などの季節的業務に従事する労働者

- 入社日から14日以内の試用期間中の労働者

もっとも、日雇い労働者のうち1ヶ月を超えて継続雇用された者や、契約期間を超えて引き続き雇用された者については、通常通り解雇予告義務が生じます。

また、これらはあくまで解雇予告義務が免除されるだけなので、解雇の有効性とは別問題です。解雇理由に合理性がない場合、不当解雇で訴えられるおそれもあるため慎重な判断が必要です。

解雇予告除外認定を受けた場合

解雇予告除外認定とは、解雇予告および解雇予告手当の支払いをせずに、労働者を即日解雇できる制度です。事前に労働基準監督署に申請し、許可を得た場合に利用できます。

解雇予告適用除外認定の要件は、以下の2つです(労働基準法20条1項但書)。

- ①天災事変その他やむを得ない理由で事業が継続できなくなった場合

- ②労働者の故意・過失等が原因で解雇に至った場合

①については、地震で事業場や工場が倒壊し、物理的に事業を継続できないなど、やむを得ない事情があるケースに限られます。そのため、経営難や資材不足といった理由では認定されない可能性が高いです。

また、②の労働者の故意や過失についても、重大または悪質なものに限定されます。

例えば、

- 窃盗や横領、傷害などの犯罪行為を繰り返した場合

- 重大な経歴詐称をした場合

- 正当な理由なく2週間以上の無断欠勤をし、出勤の催促に応じない場合

- 注意しても出勤不良が改善されない場合

などが該当します。

解雇予告・解雇予告手当に関する注意点

解雇予告を怠ると刑事罰の可能性がある

解雇予告や解雇予告手当の支払いを怠った場合、事業主は「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります(労働基準法119条)。

また、解雇予告手当の支払いを求め、労働者から裁判を起こされるリスクもあります。

裁判に発展した場合、平均賃金30日分の解雇予告手当だけでなく、支払いが遅れたことに対する「遅延損害金」の支払い義務も負うのが一般的です。

さらに、企業の対応が悪質と判断された場合、制裁として「付加金」の支払いを命じられる可能性があります。付加金は解雇予告手当と同額まで認められるため、企業の支払い額は最大2倍にのぼることになります。

解雇予告や解雇予告手当に関する裁判例

【平成24年(ワ)第20126号 東京地方裁判所 平成26年1月30日判決、トライコー事件】

Y社で経理業務などを担うXは、「期限を守らない、資料を適切に管理しない」などの理由から、即日解雇を言い渡されました。

これに対しXは、当該措置は解雇権の濫用であり、また、解雇予告や解雇予告手当の支払いがなされていないことから、解雇の無効などを訴えました。

裁判所は、解雇予告や解雇予告手当の支払いがなかった(労働基準法20条に違反した)からといって、当然に解雇が無効になるわけではないと判断しています。その上で、Xの勤務態度が就業規則の解雇事由にあたる以上、解雇は有効であると認めました。

一方、解雇の効力発生日については、「30日間が経過した後」または「解雇予告手当が支払われたとき」であるとして、Y社に解雇予告すべき期間に相当する30日分の賃金の支払いを命じました。

口頭での解雇予告は避ける

解雇予告を口頭で行う場合、証拠が残らないため後々トラブルに発展するおそれがあります。例えば、労働者から「聞いていない」「予告日が違う」などと主張され、解雇予告手当の支払いなどを求められる事態が想定されます。

そのため、解雇予告は基本的に書面(解雇予告通知書)によって行うのが望ましいでしょう。また、解雇予告通知書はコピーをとり、労働者の受領印をもらっておくと安心です。

正当な解雇理由を提示する

解雇予告手当を支払ったからといって、必ず解雇が認められるわけではありません。

解雇は労働者の生活に大きく影響するため、行うには解雇に相当する客観的かつ合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされています(労働契約法16条)。

正当な理由なく労働者を解雇した場合、たとえ解雇予告手当を支払っていても、解雇権の濫用にあたり処分は無効となります。

なお、解雇が認められ得る“正当な理由”とは、以下のようなものです。

- 窃盗や横領などの犯罪行為を行い、その程度が悪質である

- 2週間以上の無断欠勤が続いた

- 採用において重視していた重要な経歴の詐称

解雇が認められるケースをさらに知りたい方は、以下のページもご覧ください。

解雇日までの有給休暇の取得を認める

予告された解雇日を迎えるまでは、労働者は自由に有給休暇を取得できます。解雇の効力発生日までは“自社の社員”であり、有給休暇を取得する権利も残っているためです。

例えば、労働者から「解雇日まで有給休暇を消化したい」と申請があった場合、企業は基本的に拒否することはできません。

ただし、業務の引継ぎができないと支障が出るおそれもあるため、解雇時の有給休暇の取得ルールについては、あらかじめ就業規則で定めておくことが重要です。就業規則の規定がなくても、労働者と話し合い必要な時間を確保するよう努めましょう。

なお、有給休暇は退職した時点ですべて消滅するので、解雇日以降に労働者から有給休暇の消化や買取を求められたとしても応じる必要はありません。

下記のページでは、有給休暇の概要や労働者の退職に伴う有給消化について解説しているので、併せてご覧ください。

解雇予告後も勤務日数に応じた給与を支給する

解雇予告を行っても、解雇日までは労働契約が継続します。そのため、解雇日まで労働者には通常通り勤務してもらい、企業は勤務日数に応じた給与の支払うのが基本です。

ただし、解雇予告期間中に労働者が欠勤した場合は、ノーワーク・ノーペイの原則により、その分の賃金は控除することが可能です。

なお、解雇予告をした直後から、労働者が怒って出勤を拒否するケースも想定されます。その場合は「会社都合(使用者の責に帰すべき事由)による休業」にあたるため、所定労働日数に応じた休業手当を支払う必要があります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある