【2024年11月1日施行へ】フリーランス新法とは?弁護士がわかりやすく解説

-

フリーランス新法の概要①

-

フリーランス新法の概要②

-

フリーランス新法の概要③

2023年5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」といいます。)が公布され、2024年秋ごろに施行が予定されています。

下請法のような資本金区分もなく、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものはフリーランス新法の対象となり、新たに規制が課されることになります。そのため、多くの企業に影響を及ぼすことが考えられることから、その内容を概説します。

section01 フリーランス新法とは?

昨今、働き方が多様化する中、フリーランスとして働く人も増加しています。一方、発注事業者とフリーランスとの取引においては、発注が一方的に取り消されたり、報酬が支払期日に支払われなかったり、ハラスメントを受けたりする等のトラブルが生じている実態もあります。

そこで、フリーランスが安心して働くことができる環境を整備すべく、①フリーランスと発注事業者間の取引の適正化と②フリーランスの就業環境の整備を図ること目的として、フリーランス新法が制定され、2024年秋ごろにその施行が予定されています。

制定の背景

フリーランスにとって不利益なトラブルが生じる原因は、1人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務を委託する発注事業者との間に、交渉力等に格差があることに基づいていると考えられています。そのため、当事者間にその適正な対応を委ねるだけではトラブル発生を抜本的に解決することは難しいと判断され、その取引の適正化等を図るべく、フリーランス新法といった法による介入がなされるに至りました。

section02 フリーランス新法の適用対象

フリーランス新法の適用対象は、発注事業者とフリーランスの間の業務委託に係る事業者間取引です。本法は組織と個人における交渉力等の格差に着目した法律であることから、発注事業者は従業員を使用する組織を予定する一方、フリーランスは従業員を使用しないものを予定しています。

従業員を使用しているか否かは、単純に人を雇っているか否かで判断するものではなく、「週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を雇用しているか否かで判断することが予定されています。

フリーランス新法は、事業者からの委託を対象とするので、消費者からの委託(例えば、消費者が家族の写真撮影をフリーランスのカメラマンに委託する場合)は適用対象外となります。また、業務委託を対象とするので、売買(例えば、フリーランスのカメラマンが自作の写真集をインターネットにより販売する場合)は適用対象外となります。

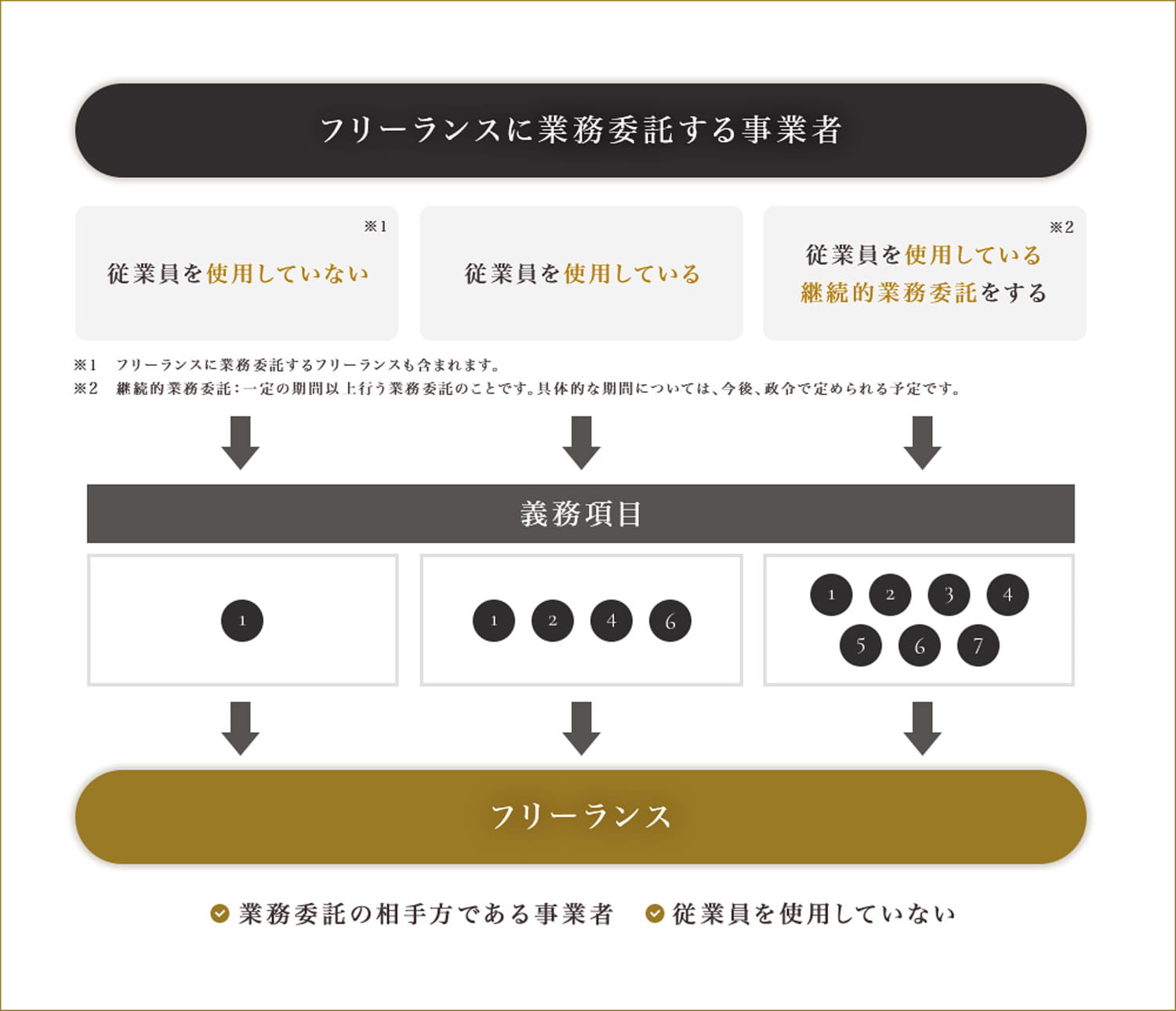

以上より、フリーランス新法の適用対象者は、基本的には次のようになります。なお、わかりやすさの観点から、法律上の「特定業務委託事業者」を発注事業者と表現し、「特定受託事業者」をフリーランスと表現しています。

| 発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |

|---|---|

| フリーランス | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの ※個人だけではなく法人(1人社長)も対象となります。 ※法人の場合、代表者以外に他の役員がいる場合、本法の適用対象外です。 |

ただし、書面等による取引条件の明示義務については、トラブル防止の観点から、従業員を使用していない、フリーランスに業務委託する事業者も対象となるので、注意が必要です。

section03 フリーランス新法の内容

フリーランス新法は、①フリーランスと発注事業者等の間の取引の適正化と②フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。

そのため、フリーランス新法においては、これらの目的を図る観点から規制がなされています。具体的には、次のようになります。

フリーランスとの取引の適正化を図る観点からの規制

- 書面等による取引条件の明示義務

- 報酬支払期日の設定義務等

- 受領拒否や報酬の減額等の禁止

フリーランスの就業環境の整備を図る観点からの規制

- フリーランス募集情報の的確な表示義務

- 妊娠・出産、育児や介護等と業務の両立に対する配慮義務

- ハラスメント対策に係る体制整備義務

- 中途解除等の事前予告義務

注意が必要なのは、発注事業者が満たす要件に応じて、これらの規制が適用されたり、適用されなかったりする点です。①の書面等による取引条件の明示義務については、従業員を使用しない事業者も対象となります。

そのため、フリーランスが発注者としてフリーランスに対して業務委託する場合も、書面等により取引条件を明示しなければなりません。取引条件を明示することは、トラブル発生を未然に防止する効果があるため、フリーランスが発注者となる場合も適用対象となっています。

①書面等による取引条件の明示義務、②報酬支払期日の設定義務等、④フリーランス募集情報についての的確な表示義務及び⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務については、従業員を使用している発注事業者が適用対象となります。

ただし、③受領拒否や報酬の減額等の禁止、⑤妊娠、出産、育児や介護等と業務の両立に対する配慮義務及び⑦中途解除等の事前予告義務については、従業員を使用している発注事業者であって、政令で定める期間以上の期間行う業務委託を行った場合に限り適用されることになります。

なお、公正取引員会による有識者検討会では、③受領拒否や報酬の減額等の禁止適用に関する当該期間については1か月とするのが適当である旨示されています。

一方、厚生労働省の有識者検討会では、⑤育児や介護等と業務の両立に対する配慮義務及び⑦中途解除等の事前予告義務の適用に関する当該期間については、6か月とするのが適当である旨示されています。

フリーランスと発注事業者等の間の取引の適正化

フリーランスとの取引の適正化を図る観点からの規制としては、①書面等による取引上の明示義務、②報酬支払期日の設定義務等、及び③受領拒否や報酬の減額等の禁止があります。以下、その具体的な内容について解説します。

①書面等による取引条件の明示義務(フリーランス新法3条)

発注者はフリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(メールやSNS等)により明示しなければなりません。

口頭での明示は認められない一方、あくまで取引条件の明示義務が規定されており、契約書の作成まで義務付けられているわけではありません。

注意が必要なのは、従業員を使用している事業者だけではなく、従業員を使用していない事業者であってもフリーランスに対し業務委託をした場合も書面等によって取引条件を明示しなければならないとされている点です。

そのため、フリーランスがフリーランスに対し業務委託をする場合も、書面等により取引条件を明示しなければなりません。

②報酬支払期日の設定義務等(フリーランス新法4条)

発注事業者は、検査をするか否かを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めてそれまでに支払わなければなりません。

また、①当事者間で支払期日を定めなかったときは、物品を実際に受領した日が支払期日となり、②物品等を受領した日から起算して60日を超えて定めたときは、受領した日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日となります。

注意が必要なのが、支払期日を定めるということは、具体的な日を定める必要があるという点です。例えば、「5月20日までに支払います」といった規定では具体的な日を定めていないということになります。

そのため、このような規定では、当事者間で支払期日が定められていないとして、物品を実際に受領した日が支払期日と判断され得るということになります。

なお、報酬支払期日については、再委託の例外が定められています。再委託については、元委託者から委託を受けている発注事業者自体が小規模で資金力に乏しいことも想定されます。このような場合、元委託者からの支払期日よりも前に、発注事業者がフリーランスに対し報酬を支払わなければならないということになると、発注事業者の経営に大きな負担が生じ得ることになります。

そこで、報酬支払期日(60日の期間内設定)について、再委託の例外が設けられています。

具体的には、元委託者から受けた業務の全部又は一部を、発注事業者がフリーランスに再委託をし、「再委託である旨、元委託者の氏名又は名称及び元委託業務の対価の支払期日」を明示した場合、再委託に係る報酬期日は、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。

そのため、再委託の場合は、発注した物品等を受領した日から起算するのではなく、元委託支払期日から起算して報酬期日を定めることができます。

③受領拒否・減額や返品などの禁止(フリーランス新法5条)

発注事業者はフリーランスとの業務委託(政令で定める期間以上の期間行う業務委託)について、次の行為をしてはならないとされています。なお、当該期間については、公正取引員会による有識者検討会において、1か月とするのが適当である旨示されています。

- フリーランスの責めに帰すべき事由なく、受領を拒むこと

- フリーランスの責めに帰すべき事由なく、報酬を減額すること

- フリーランスの責めに帰すべき事由なく、返品を行うこと

- 通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を不当に定めること

- 正当な理由なく、自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること

- 協賛金等、不当な経済上の利益を提供させること

- 不当に給付内容を変更させ、又はやり直しをさせること

フリーランスの就業環境の整備を図ること

フリーランスの就業環境の整備を図る観点からの規制としては、④フリーランス募集情報の的確な表示義務、⑤妊娠・出産、育児や介護等と業務の両立に対する配慮義務、⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務及び⑦中途解除等の事前予告義務があります。

④フリーランス募集情報の的確な表示義務(フリーランス新法12条)

発注事業者は、広告等によってフリーランスの募集に関する情報を提供するときは、虚偽の情報又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないとされています。

この規定に違反する表示の例としては、次のようなものが挙げられています(フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A)。

- 意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示する(虚偽表示)

- 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で募集を行う(虚偽表示)

- 報酬額の表示が、あくまで一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、当該報酬が確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)

- 業務に用いるパソコンや専門の機材等、フリーランスが自ら用意する必要があるにもかかわらず、その旨を記載せずに表示する(誤解を生じさせる表示

- 既に募集を終了しているにもかかわらず、削除せずに表示し続ける(古い情報の表示)

一方、当事者の合意に基づいて、広告等に記載した募集情報から、実際に契約する際の取引条件を変更する場合等は、この規定に違反するものではありません。

⑤妊娠・出産、育児や介護などに対する配慮義務(フリーランス新法13条)

業務委託のうち「政令で定める期間以上の期間行うもの」については、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが妊娠・出産、育児又は介護と両立しながら業務に従事することができるよう、フリーランスの妊娠・出産、育児又は介護の状況に応じた必要な配慮を行うことが義務付けられています。

この点、全ての発注事業者が本規定の配慮義務の対象となるものではなく、政令で定める期間以上の期間行う業務委託を行う場合に限定されているところ、この期間については、厚生労働省の有識者検討会において、6か月とするのが適当である旨示されています。6か月以上継続して取引をしている発注事業者に対しては、フリーランスの業務における依存度が高まると考えられることから、妊娠・出産、育児や介護の状況に応じた配慮も求めたものとなります。

⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務(フリーランス新法14条)

発注事業者は、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント及びパワーハラスメントといったハラスメント行為によりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければならないとされています。

この点、厚生労働省による指針案では、業務委託におけるハラスメントが確認できた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこととされ、その例として、就業規則等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずることが挙げられています。

そのため、発注事業者の就業規則等において、フリーランスに対するハラスメント禁止規定を設け、ハラスメントを行った自社の従業員である行為者に対して、懲戒等の処分ができるようにしておく必要があります。

また、発注事業者は、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならないとされています。

⑦中途解除等の事前予告義務(フリーランス新法16条)

発注事業者は、「政令で定める期間以上の期間行う」業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合には、フリーランスに対し、少なくとも30日前までに、その旨を予告しなければなりません。

また、予告の日から契約満了までの間に、フリーランスが契約の中途解除や不更新の理由の開示を請求した場合には、発注事業者はこれを開示しなければならないとされています。この期間については、厚生労働省の有識者検討会において、6か月とするのが適当である旨示されています。

6か月以上継続する取引においては、発注事業者から契約の中途解除や不更新をフリーランスに予め知らせ、フリーランスが次の取引に円滑に移行できるようにすることを目的とした規定です。

section04 フリーランス新法に違反した場合の規定

以上の規定に違反した場合、違反行為を受けたフリーランスは、フリーランス・トラブル110番を経由するなどして、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に設置される窓口に申告することができます。

行政機関はその内容に応じて、違反事業者に対し、報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の命令・公表といった対応をとることになります。なお、命令違反については50万円以下の罰金が予定されています。

section05 フリーランス新法への実務対応

このようにフリーランス新法は多くの企業に影響を与える一方、その規制内容は多く、業務委託の期間によっても規制内容が異なることになります。そのため、フリーランスに業務委託を行っている企業はまずは規制の全体像を把握した上で、どのような準備を行う必要があるかを社内で検討する必要があります。

フリーランスに対する取引条件の明示書面等の準備から、フリーランスへのハラスメントへの適切な対応のための体制整備に至るまで、準備すべき事項は多岐に渡ります。

社内における具体的な運用に疑義が生じるような場合には、今後、制定される政令や規則、ガイドラインや指針に照らして検討する必要があります。

また、フリーランスとの間でもフリーランス新法に関する解釈に関連し紛争が生じる可能性もあります。このような場合には、フリーランス新法にも詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

- 執筆者

-

弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

Masaya Katayama

Masaya Katayama

東京弁護士会所属。上場企業の社外取締役、厚生労働省・技術審査委員会での委員長や委員を務める。 近著に「労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識」「65歳全員雇用時代の実務Q&A」及び「トラブル防止のための就業規則」(いずれも労働調査会)がある他、労務事情、労政時報、月間人事労務実務のQ&A、先見労務管理、労働基準広報、労働新聞及びLDノート等へ多数の論稿がある。

企業側労務問題、企業法務一般及びM&A関連法務など企業側の紛争法務及び予防法務に従事する。