服務規律とは|定めるべき内容と記載例

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

服務規律とは、労働者が働く上で守るべきルールや行動規範をまとめたものです。

労働者が働きやすい社内環境を整備するためにも、発生する可能性のある労働トラブルや必要な対応を考慮しながら、服務規律を作り上げることが大切です。

そこで、本記事では、服務規律に定めるべき内容とその記載例、服務規律に違反した場合の対応などについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひご一読下さい。

目次

服務規律とは

服務規律とは、労働者が守るべきルールや義務のことです。労働者に求められる行動規範ともいえるでしょう。

会社で服務規律を定める法律上の義務はありませんが、企業秩序維持のため、就業規則で定めるのが一般的です。きちんと明文化しておくことで、労働者の意識も高まりますし、労働トラブルの回避にもつながります。

服務規律の内容は会社によって様々ですが、よく規定される例として以下が挙げられます。

- 業務上の指揮命令に従うこと

- 無断での職場離脱の禁止

- パワハラやセクハラなどハラスメントの禁止

- 会社の誹謗中傷の禁止

- 会社の秘密保持・個人情報の取り扱い、SNSの書き込み制限

- 副業や兼業の可否

- 勤怠ルール(早退、遅刻、欠勤など)

- 会社設備や備品の利用方法、喫煙の禁止

- 服装、身だしなみなど

服務規律を定める必要性

服務規律を定める目的は、会社の秩序維持、コンプライアンスの遵守にあります。

ルールが曖昧だと、労働者が好き勝手に行動してしまい、ビジネス上思わぬ支障や労務トラブルが生じ、会社経営の悪化を招く可能性があります。

また、昨今はパワハラやセクハラ、社内いじめ、情報漏えいなど、コンプライアンス違反による会社の不祥事が多発しており、会社の責任が問われる場面が多くなっています。服務規律によって、労働者の認識を統一させて秩序や法令を守れば、会社が受ける損害リスクを最小限に抑えることが可能です。

さらに、服務規律を定めておけば、「きちんと社員を管理していた」という証拠としても有用です。

なお、服務規律によって防げるトラブルの例として、以下が挙げられます。

- セクハラ、パワハラ、マタハラなどのハラスメント

- 機密情報の漏えい

- 服装や髪形、みだしなみなどの問題

- SNSへの不適切な投稿

SNSの書き込み制限については、以下の記事をご参照下さい。

就業規則との違い

就業規則とは、労働条件や労働者が働く上で守るべき規律について定めた規則です。

就業規則への記載事項には、賃金や労働時間など必ず明記するべき「絶対的必要記載事項」と、賞与や表彰、制裁など、定めた場合は必ず明記するべき「相対的必要記載事項」があります。

服務規律は「相対的必要記載事項」の一つとして就業規則に定められることが多く、就業規則の一部といえます。就業規則内に「第○章 服務規律」などと明記されることが通例です。

なお、別途「服務規程」など、就業規則本体から独立して作成することも可能です。

服務規律の作成は義務ではありませんが、就業規則については、常時雇用する労働者が10人以上の会社では必ず就業規則を作成し、労基署に届け出ることが義務付けられています。

なお、就業規則とは別に服務規程を定めた場合でも、服務規律は相対的必要記載事項ですので、服務規程を変更する場合は、就業規則本体と同じく、労基署への届出等の手続きが必要です。

就業規則ついて詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読下さい。

服務規律に定める内容と記載例

服務規律の内容は、会社ごとに任意に定めることができますが、以下のような事項を規定するのが一般的です。

- ① 労働者の遵守義務

- ② 遅刻・早退・欠勤等

- ③ 服装や身だしなみ

- ④ ハラスメント

- ⑤ 会社の備品、施設利用

- ⑥ 兼業・副業

- ⑦ 競業避止義務

- ⑧ 秘密保持義務・個人情報保護

就業規則では、それぞれの規律について具体的に定めることが重要です。

以下で各詳細について見ていきましょう。

労働者の遵守義務

服務規律では、労働者が遵守すべき義務(遵守義務)についても定めることをお勧めします。

この遵守義務は労働契約の締結と同時に発生するものであり、明文化する義務はありません。しかし、会社の規模や事業内容によって様々ですので、明確化しておくと安心です。

労働者が遵守すべき義務には、職務専念義務、誠実労働義務、企業秩序遵守義務と3つの義務があります。以下に義務ごとの規定例を挙げましたので、ご確認下さい。

(職務専念義務)

- 勤務時間中は許可なく職場を離れ、責務を怠ってはならない

- 勤務時間中は私語や居眠りをしてはならない

- 勤務時間中、業務に関係のないインターネットサイトを閲覧してはならない

- 勤務時間中、スマートフォンを私的に利用してはならない

- 勤務時間中、業務に関係のない政治活動や組合活動、宗教活動の禁止

職務専念義務の詳細は、以下のページでも解説しています。

(誠実労働義務)

- 正当な理由なく、みだりに勤務場所を離れないこと

- 会社の指揮命令に従い、責任感を持って誠実に業務に従事すること

- 許可なく私的な目的で、会社の施設や物品、金品を使用しないこと

- 職務上の立場を利用し、顧客や取引先、他の従業員に対して不正に金品等を要求又は受領しないこと

- 競業する会社に就業したり、自ら開業したりしないこと

- 会社や取引先の機密事項を外部に漏らさないこと

誠実労働義務の詳細は、以下のページをご覧下さい。

(企業秩序遵守義務)

- 職場の整理整頓に努め、常に清潔さを保つこと

- 会社や他の従業員の誹謗中傷をしないこと

- 会社の施設内で喫煙しないこと

- 勤務中に飲酒しないこと

- 酒気を帯びて勤務、運転しないこと

- 他の社員の業務を妨害する行為の禁止

企業秩序遵守義務の詳細については、以下のページでも解説しています。

遅刻・早退・欠勤等

遅刻・早退・欠勤等への対応については、基本的には労働者に事前申請を義務付けることが必要です。また、ノーワーク・ノーペイの原則により、遅刻、早退、欠勤があった場合は、就業規則等に明文の規定がなくとも賃金の控除が可能ですが、トラブル防止のため、欠勤等があった場合の賃金の控除について就業規則等に規定しておくことをお勧めします。

規定例として以下が挙げられます。

- 遅刻、早退、欠勤、私用外出などの際は、事前に上長に申し出て、承認を得ること

ただし、やむを得ない理由で事前の申し出ができなかった場合は、事後に速やかに届け出をし、承認を得ること - 遅刻、早退、欠勤があった場合は、不就労分に対する賃金を控除すること

- 傷病のために連続〇日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出すること

- 無断で早退・遅刻・欠勤等を行った場合は懲戒処分の対象となること

従業員の申告・届け出義務のルールについての詳細は、以下のページをご覧下さい。

服装や身だしなみ

どのような服装や身だしなみをするかは個人の自由ですが、仕事に支障を与える場合は、服務規律によって制限することが可能です。

例えば、飲食業や食品製造業では、衛生面の問題があったり、接客業では、来客に対し不快感を与えないような身だしなみとする必要がありますので、一定の規律を設ける必要があると考えられます。

規定例として以下のような内容が挙げられますが、事業や店舗の内容により、具体的な定め方は様々なものが考えられます。

- 髪や爪、ひげなどは常に清潔感を保つこと

- 華美な衣類やアクセサリーは着用しないこ と

- 会社が指定する制服を着用すること

- 職場の雰囲気にふさわしくない身だしなみは慎むこと

ハラスメント

2022年4月以降、中小企業含むすべての企業に対し、パワハラ・セクハラ・マタハラの防止対策を講じることが義務付けられています。例えば、上司のパワハラにより、部下がうつ病を発症したような場合は、上司だけでなく会社の使用者責任も追及される可能性があります。

これらを回避するため、ハラスメントの禁止規定を設けて、従業員への周知を徹底することが重要です。規定例として以下が挙げられます。

- 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害したりしてはならない(セクハラ)

- 職場での優位的な地位を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて他の労働者に精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を害したりしてはならない(パワハラ)

- 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害してはならない(マタハラ)

- その他、あらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害してはならない

企業が行うべきパワハラ防止対策について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

備品・施設利用

勤務時間外なら何をしても自由としてしまうと、社内の秩序が乱れてしまうおそれがあるため、会社の備品や施設の利用に関するルールを定めて、周知することが重要です。

規定例として、以下が挙げられます。

- 会社や上長の許可なく会社の備品を持ち出さないこと

- 会社から貸与されたパソコンや携帯は、破損や紛失がないように丁寧に扱うこと

- 会社の許可なくコンロ等の火気を使用しないこと

- 会社の許可なく、会社の施設内で政治活動や宗教活動、物品販売、集会、演説、ビラ配りなどの行為をしないこと

- 終業後は職場に滞留しないこと

- 会社が指定した場所以外で喫煙(電子タバコを含む)しないこと

- 会社の風紀・企業秩序を乱すおそれがある場合や凶器等の危険物を所持しないこと(危険物を所持していると認めるときは、会社施設の立入禁止や退去を命じることがある)

会社のパソコン等の利用制限に関して知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

会社の施設利用に関する服務規律については、以下の記事をご覧下さい。

兼業・副業

労働者には職業選択の自由が保障されているため、兼業や副業を一切禁止することはできません。

そこで、自社の業務に支障を及ぼさないよう、事前申請や会社の許可が必要な旨を定めておくのが望ましいでしょう。規定例として以下が挙げられます。

- 兼業・副業を行う場合は、事前に会社の許可を得ること

- 従業員が会社の業務に関わる事項について著作や講演、特許その他の出願をする場合は、事前に会社の許可を得ること

- 兼業・副業は、自らの業務、勤怠及び心身の健康に支障をきたさない範囲を超えて行ってはならない

ただし、ダブルワークによる疲労から遅刻・欠勤が増えた場合や、競業会社や会社の社会的信用を侵害するような会社での兼業・副業などについては、兼業・副業禁止規定の有効性が認められる可能性があります。

競業避止義務

同業他社への転職を禁止する規定です。社内の機密情報や顧客リストが漏えいするおそれがあるため、多くの会社で設けられています。

ただし、労働者には職業選択の自由があるため、同業他社への転職を一切禁止するのは困難です。

競業を禁止する期間や地域、労働者の地位や職務内容、競業避止の必要性などを考慮し、合理的な範囲で定めることが望ましいでしょう。

規定例として以下が挙げられますが、どの程度競業を禁止できるかは、事業の内容や当該労働者の地位、業務内容等によりケースバーケースの判断となります。

●課長以上の管理職、新商品の企画・立案業務、研究開発業務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、退職後の1年間は、●都●区および隣接する区(●区、●区、●区、●区)において、会社の許可を得ずに競業する業務を行ってはならない。

競業行為について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

秘密保持義務・個人情報保護

会社としては、自社のビジネスの源泉である秘密情報を守ることや、個人情報保護法上、自社が保有する個人情報を守ることも必要です。規定例として、以下が挙げられます。

- 会社や取引先の機密情報を漏えいしないこと

- 自らの業務に関係ない情報を不当に取得しないこと

- 退職時は会社や取引先の機密情報を速やかに返却すること

- 所持品検査を行う場合があること(機密情報の持出しが疑われる場合など)

ただし、所持品検査は従業員の人権やプライバシーを侵害するおそれがあるため、正当な理由・方法でないと認められません。労働者の身体的自由を拘束したり、他の従業員の前で実施したりするのは避けましょう。

秘密保持義務については、以下のページでも解説しているので併せてご覧ください。

所持品検査についての詳細は、以下のページをご覧下さい。

服務規律の作成・変更の手続き

就業規則で服務規律に関する規定を設ける場合や、その内容を変更する場合は、労働基準法に基づく手続きが必要です。具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

- 服務規律の作成

- 意見の聴取

労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴取して、意見書を作成します。 - 就業規則変更の届け出

事業所を管轄する労働基準監督署に、意見書と必要書類を添付して、就業規則変更届を提出します(労基法89条、90条)。 - 従業員に周知

就業規則の作成・改定後は、社内での周知も必要です(労基法106条)。社内の見やすい場所への掲示・備え付け、書面での交付、パソコンで閲覧できるようにする等の方法が挙げられます。

従業員の意見聴取や周知方法については、以下の各ページをご覧ください。

労働条件の不利益変更に注意

服務規律の新設・変更は、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。

不利益変更とは、“勤怠ルール”や“施設の利用方法”といった労働条件を、従業員にとって不利な内容に変更することです。また、不利益変更を行う場合、基本的に従業員の同意を得ることが義務付けられています(労働契約法9条)。

ただし、以下の事情を考慮し、労働条件の変更が合理的といえる場合、就業規則の改定によって変更できるとされています(労働契約法10条)。

- 従業員が受ける不利益の程度

- 労働条件変更の必要性

- 変更後の就業規則の内容の相当性

- 労働組合との交渉の状況

- その他就業規則の変更に係る事情

したがって、就業規則の改定だけで労働条件を不利益に変更する場合、変更に合理性があるかしっかり見極める必要があります。

服務規律違反における懲戒処分

服務規律違反が就業規則上の懲戒事由に定められている場合、懲戒処分の対象となります。

ただし、懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は認められません(労働契約法15条)。つまり、服務規律違反を理由に懲戒処分を行うには、次の要件を満たすことが必要です。

- 就業規則の懲戒事由に服務規律違反が含まれていること

- 懲戒事由に該当する事実が存在すること

- 懲戒事由と懲戒処分とのバランスが取れていること

- 他の類似ケースと比べて、処分内容が重すぎるなど公平性を欠いていないこと

- 適正な手続きに基づき、懲戒処分が行われていること

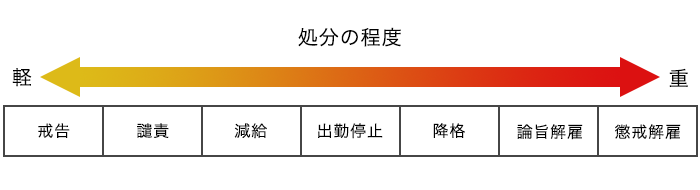

なお、懲戒処分の種類として、以下が挙げられます。

- 戒告(口頭での反省)

- 譴責(始末書の提出)

- 減給(賃金から一定額を控除)

- 出勤停止(一定期間の就労禁止)

- 降格(役職や職位等の引き下げ)

- 諭旨解雇(一定期間内に退職届の提出を勧告し、退職届が提出された場合は退職扱いとし、提出されない場合は懲戒解雇とする)

- 懲戒解雇(制裁としての解雇)

懲戒処分の程度は下図のとおりです。戒告が最も軽く、懲戒解雇が最も重い処分となります。

会社は適切な懲戒処分を行うため、関係者へのヒアリングや証拠の収集などを行い、事実関係を調査することが必要です。

なお、服務規律違反によって会社に損害が発生した場合、当該労働者に損害賠償請求することも可能です。

懲戒処分のポイントは、以下のページでも解説しています。

公務員の服務規律について

公務員にも、服務規律は設けられています。また、公務員は“社会全体の奉仕者”と位置付けられているため、服務規律は法律によって明確に決められています。

例えば、以下のような規定があります(地方公務員法、国家公務員法)。

- 職務遂行上の義務(法令や上司の命令に従うこと、職務専念義務など)

- 信用失墜行為の禁止

- 秘密保持義務

- 政治的行為の制限

- 争議行為などの禁止

- 営利企業における従事などの制限

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある