【同一労働同一賃金とは】 ガイドラインの詳細・企業に求められる対応

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

正社員と非正規労働者の待遇差をなくすために、企業には、賃金や福利厚生など様々な面で見直しが求められています。労働者の理解を得ながらも不必要なコストをかけないようにするためには、制度の内容を十分理解する必要があります。

本記事では、同一労働同一賃金のルールについて解説します。

目次

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、同じ仕事をしている労働者は雇用形態にかかわらず給与を同じにすることです。賃金だけでなく、賞与や手当等の待遇も同じにする必要があります。

同一労働同一賃金の適用対象は、派遣労働者やパートタイム労働者、契約社員等です。派遣労働者は「労働者派遣法」により2020年4月1日から適用されており、パートタイム労働者や契約社員等は「パートタイム・有期雇用労働法」により大企業が2020年4月1日から、中小企業が2021年4月1日から適用されています。

パートタイム・有期雇用労働法では、次の規定が整備されました。

- 不合理な待遇差の禁止

- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

- 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

合理的な待遇差があっても問題ありませんが、どのような待遇差が合理的かの基準は厚生労働省のガイドラインによって示されています。

また、非正規労働者について、正社員への転換を推進するための措置を講じることや、雇用管理の改善等について相談に応じるための体制を整備することが求められています。

これらの規定に違反しても罰則はありませんが、労働紛争などを避けるために十分な検討を行うようにしましょう。

同一労働同一賃金の目的

同一労働同一賃金は、主に正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差をなくすことが目的とされています。さらに、どのような雇用形態であっても待遇に納得して働けるようにすることで、労働者が自分に適した働き方を選択できるようにすることも目的としています。それによって、労働人口の減少を補うことも目的の1つです。

同一労働同一賃金ガイドライン

同一労働同一賃金の下では不合理な待遇差は禁止されていますが、合理的な理由があれば待遇差があっても問題ありません。また、各事業者には、同一労働同一賃金の考えに沿った対応を求められることになりますが、いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差は不合理でないのかについては不明確な点が残ります。

そこで、厚生労働省は2018年12月18日に、いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」(略称)を公表しました。このガイドラインでは、どのような待遇差が不合理となるのか項目ごとに例示されていますので、待遇を決定するのに役立つでしょう。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、以下の厚生労働省のサイトに掲載されているのでご覧ください。

同一労働同一賃金ガイドライン 【厚生労働省】基本給

基本給とは、一定の支給条件が設けられている各種手当を除いた所定内賃金の主たるものとして支払われる金銭のことです。

ガイドラインでは基本給の性質によって分類されており、それぞれに関して基本的な考え方が示されています。

1 能力又は経験に応じて支給するもの

労働者の能力や経験に応じて支給する基本給について、正社員と同じ能力や経験を有する非正規労働者には、その能力や経験に応じた部分について、正社員と同じ金額を支払わなければなりません。

2 業績又は成果に応じて支給するもの

労働者の業績又は成果に応じて支給する基本給について、非正規労働者が正社員と同じ業績又は成果を上げている場合、その業績又は成果に応じた部分について、正社員と同一の基本給を支払わなければなりません。

3 勤続年数に応じて支給するもの

基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するものについて、正社員と同じ年数勤続する非正規労働者には、勤続年数に応じた部分について正社員と同じ賃金を支払わなければなりません。

賞与

賞与も、すべての労働者に公平に支給しなければなりません。つまり、正社員と非正規労働者が会社に同等の貢献をした場合、貢献した部分については同額の賞与を支給する必要があります。また、貢献度に差がある場合、その差に応じた賞与を支給します。

そのため、ノルマを達成した労働者には雇用形態にかかわらず支給する等の扱いは基本的に可能です。一方で、正社員だけに一律で賞与を支給して、非正規労働者には支給しない扱いは不合理とされるおそれがあります。

賞与の差は労働者のモチベーション低下や関係悪化にもつながるため、実態に見合った判断をしましょう。

各種手当

基本給や賞与以外に支給する諸手当としては、次の手当が挙げられます。

- 役職手当

- 特殊作業手当

- 特殊勤務手当

- 精皆勤手当

- 時間外労働に対して支給される手当

- 深夜労働又は休日労働に対して支給される手当

- 通勤手当

- 出張旅費

- 食事手当

- 単身赴任手当

- 地域手当

- ガイドラインに記載がない手当

これらの手当を支給するかについて待遇差がある場合には、合理的な理由がなければなりません。そのため、正社員であるか否かによって差を設けるのは合理的だと認められないおそれがあります。

具体的には、次のような待遇差は設けない方が良いでしょう。

- 店長のうち、正社員である店長だけに役職手当が支給されている

- 危険な作業をしている労働者のうち、正社員だけに特殊作業手当が支給されている

- 時間外労働などの割増賃金について、正社員だけ割増率が高い

福利厚生・教育訓練

会社が設けている福利厚生や教育訓練として、次のものが挙げられます。

- 福利厚生施設

- 転勤者用社宅

- 有給の保障

- 病気休職

- 勤続期間に応じて取得を認めている法定外の休暇

- 教育訓練

- 安全管理に関する措置及び給付

これらの福利厚生や教育訓練についても、待遇差を設けるには合理的な理由がなければなりません。

具体的には、次のような待遇差は設けない方が良いでしょう。

- 更衣室や休憩室は正社員だけが利用できる

- すべての社員が転勤するが、社宅を利用できるのは正社員だけである

- 正社員だけ慶弔休暇が有給になる

同一労働同一賃金のメリット

同一労働同一賃金は、企業にとって次のようなメリットがあると考えられます。

- 非正規労働者のモチベーションが上がる

待遇が良くなることによって、非正規労働者の意欲が向上することが期待できます。 - 退職者を減らし採用が行いやすくなる等、労働力の確保に役立つ

待遇が良くなれば、退職する労働者が減ることが期待できます。また、非正規労働者でも賞与等を受け取ることができるため、求職者に選ばれやすい会社になります。 - 非正規労働者のスキルアップに寄与する

資格手当を受け取る等の目的により、非正規労働者であってもスキルアップしようと考える労働者が増えると考えられます。

同一労働同一賃金のデメリット

同一労働同一賃金は、企業にとって次のようなデメリットがあると考えられます。

- 人件費が増加するおそれがある

これまで非正規労働者に支給していなかった賞与や手当を支給すると、それだけ人件費が増えてしまいます。だからといって、正社員の手当等を廃止するのは労働条件の引き下げに該当するため容易ではありません。 - 人事制度等を検討する必要がある

人事異動や賞与、手当等を見直して、同一労働同一賃金を実現する必要があります。不合理な待遇差を残してしまうと、労働者から裁判等で争われるリスクもあるため注意しましょう。 - 採用計画を見直す必要がある

人件費を抑えることだけを考えて非正規労働者を何人も採用していた場合には、人材を安定的に確保するために正規労働者を増やす等、今後の経営戦略について考える必要があるでしょう。

同一労働同一賃金における企業の対応

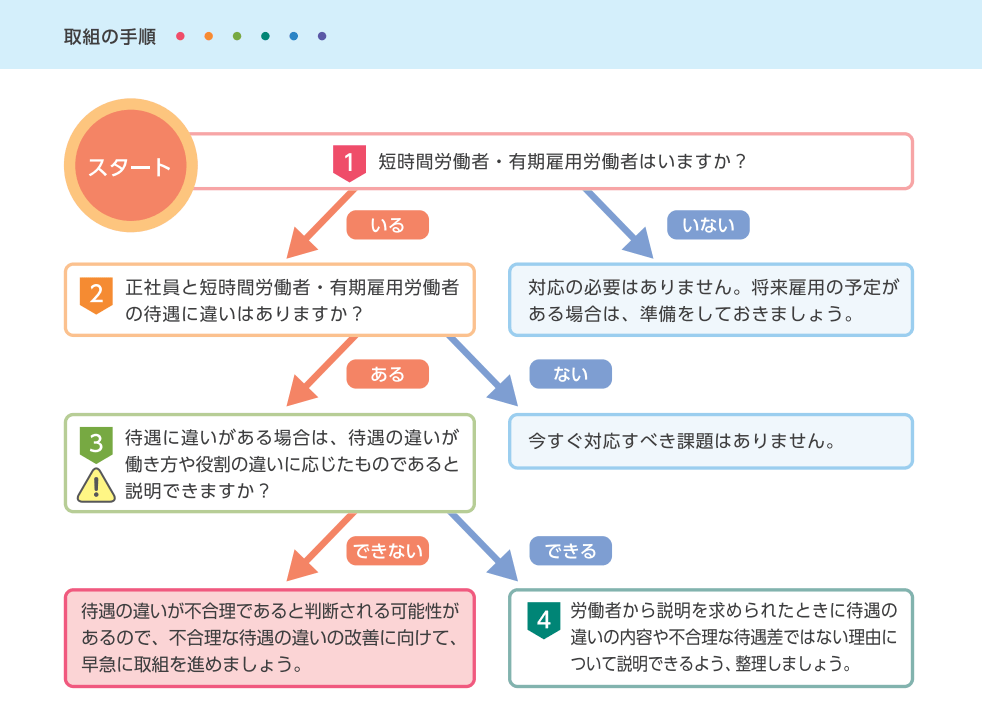

企業は、同一労働同一賃金とするために次のような取り組みをしなければなりません。

- 社内の労働者の雇用形態を確認する

- 労働者に、雇用形態による待遇差があるかを確認する

- 待遇差がある場合には、それが合理的な差であるかを確認する

- 合理的な差ではない待遇差を是正する

このとき、待遇差が合理的か否かは、主観によらない基準で判断しなければなりません。そのため、「パートだから」「期待値が違うから」といった理由は合理的だと言えません。

労働者から裁判を起こされると、最終的には司法による判断を受けることになります。前もって十分に検討し、労働者に納得してもらえる説明をするのが望ましいでしょう。

同一労働同一賃金とするために注意するべきこと等について知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

同一労働同一賃金にするための資料やマニュアルが、厚生労働省のサイトにありますのでご確認ください。

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」厚生労働書「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)」

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある