事業場外みなし労働時間制の基礎や算定方法について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

このページでは、事業場外みなし労働時間制の導入を検討されている、あるいはすでに導入し、運用についてより理解を深めたいとお考えの会社担当者の方に向けて、この制度における労働時間の算定方法をお伝えしていきます。

みなし労働時間が適用される労働者の労働時間である「通常必要時間」や、一般的な労働者の労働時間である「所定労働時間」、内勤も行う場合における「事業場内労働時間」といったキーワードとともに、割増賃金が発生するケースについて押さえておきましょう。

事業場外みなし労働時間制とは

事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場の「外」で仕事をする際に、あらかじめ決めてある時間分の労働をしたと“みなす”制度です。適用できる代表的な仕事として、外回りの営業や、新聞記者等が挙げられます。

導入する際にクリアすべき2つの要件

事業場外みなし労働時間制を導入するときには、次の2つの要件をクリアしなければなりません。

- 会社の外で業務をしていること

- 労働時間の算定が困難であること

これらの要件について、次項より解説します。

会社の外とは

会社の「外」とは、使用者の指揮命令が及ばない社外のことであり、営業する労働者や記者、ツアーの添乗員、在宅ワークする労働者等が対象になる可能性があります。また、自由な時間に利用できるサテライトオフィスがあれば、そこで働く労働者には適用可能です。

ただし、以下のようなケースでは適用外となります。

- 社外にいても、常に携帯電話で連絡を取り合う等の方法で管理されているケース

- 事前に提出したスケジュールに従って行動しているケース

- 労働時間を管理しながら、グループで営業するケース

労働時間の算定について

「労働時間の算定が困難」とは、労働時間を管理する上司などが労働時間を把握できないことです。ただし、近年は通信手段の発達等により、昔よりも労働時間を把握しやすくなっています。

労働時間の算定が困難な状況として、次のようなケースが考えられます。

- スケジュールを組まずに飛び込みで営業するケース

- いつ労働するかを完全に在宅ワークの労働者に任せているケース

必要な手続き

事業場外みなし労働時間制を導入するときには、次の手続きが必要です。

- 就業規則の変更と周知及び届出

- 労使協定の締結と届出

就業規則には、事業場外みなし労働時間制を採用する旨などを記載しなければなりません。

そして、労使協定によって、次の事項を取り決めることになります。

- 対象とする業務

- みなし労働時間

- 協定の有効期間

ただし、通常の労働と同じ時間をみなし労働時間にするときには、労使協定の締結と届出は必要ありません。

また、みなし労働時間が8時間以内であれば、労使協定の届出は不要です。

事業場外労働のみなし労働時間制の算定方法

事業場外のみなし労働時間制では、所定労働時間又は通常必要時間を適用して、1日単位で労働時間を算定します(労基法38条の2)。

一般の労働者については、就業規則等で定めた所定労働時間(始業から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間)が労働時間になります。

他方で、事業場外のみなし労働時間が適用される労働者は、通常必要時間が労働時間とみなされます。

通常必要時間とは

通常必要時間とは、業務を行うために総じて必要とされる労働時間の平均です。通常必要時間が、一般的な労働者の所定労働時間と異なる場合には、労使協定を締結しなければなりません。

また、通常必要時間が実態とかけ離れており、「毎日のように通常必要時間よりも長い労働時間になっている」といったケースでは、通常必要時間を実態に合わせて延ばす必要があります。

具体的な算定例

では、始業が9時、終業が18時、休憩時間が1時間(13時から14時)の、所定労働時間を8時間とする事業場を例に、以下の4つの場合について、1日の労働時間を算定する練習をしてみましょう。

すべての労働時間において事業場外労働である場合

労働時間のうちの全部が事業場“外”での労働であった場合、通常必要時間が、所定労働時間(8時間)を超えるかどうかで1日の労働時間の算定方法が変わってきます。

《例》

(ア)通常必要時間が7時間 ➡ 所定労働時間 ≧ 通常必要時間 ➡ 1日の労働時間:8時間(所定労働時間)

(イ)通常必要時間が9時間 ➡ 所定労働時間 ≺ 通常必要時間 ➡ 1日の労働時間:9時間(通常必要時間)

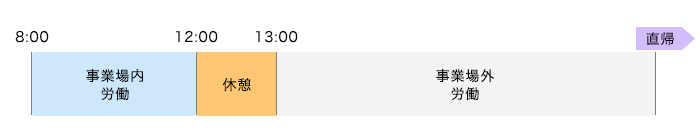

内勤を行った後、外勤を行って直帰する場合

上図を見ると、始業から休憩時間の開始時刻までの4時間について事業場“内”で業務を行った後、休憩時間の終了とともに事業場“外”での業務に従事していることがわかります。

つまり、労働時間のうちの一部を事業場“外”で労働し、かつ会社側が労働者の労働時間を把握できる事業場“内”労働も行っているケースです。

労働時間を把握できる事業場“内”労働時間を「みなし労働時間」として算定することは認められませんから、この場合、通常必要時間と事業場内労働時間(4時間)の合計が、所定労働時間(8時間)を超えるかどうかが算定方法選択の岐路となります。

《例》

(ア)通常必要時間が4時間 ➡ 所定労働時間 ≧ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:8時間(所定労働時間)

(イ)通常必要時間が5時間 ➡ 所定労働時間 ≺ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:9時間(通常必要時間+事業場内労働時間)

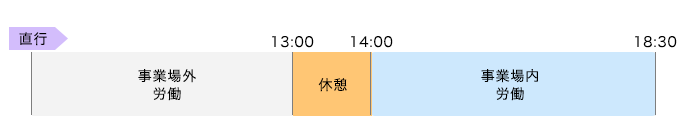

直行型の外勤を行い、その後内勤を行う場合

今度は、事業場“外”労働を行った後、14時から18時半までの4時間30分について事業場“内”労働をした場合ですが、考え方は2つ目の事例と同じです。

《例》

(ア)通常必要時間が3時間 ➡ 所定労働時間 ≧ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:8時間(所定労働時間)

(イ)通常必要時間が4時間 ➡ 所定労働時間 ≺ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:8時間30分(通常必要時間+事業場内労働時間)

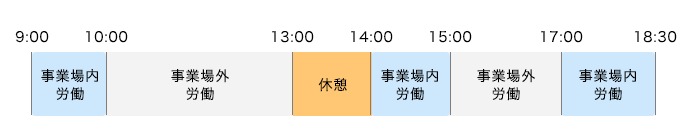

外勤と内勤が混在する場合

この場合も、上の2つの事例と同様の考え方で求めます。事業場内労働時間が3時間30分であるため、以下のように算定することができます。

《例》

(ア)通常必要時間が4時間 ➡ 所定労働時間 ≧ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:8時間(所定労働時間)

(イ)通常必要時間が5時間 ➡ 所定労働時間 ≺ 通常必要時間+事業場内労働時間 ➡ 1日の労働時間:8時間30分(通常必要時間+事業場内労働時間)

時間外・休日労働・深夜労働の算定について

事業場外みなし労働時間制における時間外労働や休日労働、深夜労働の算定について、以下で解説します。

時間外労働の算定

事業場外みなし労働時間制を導入する業務については、1日の労働時間(所定労働時間 又は 通常労働必要時間+事業場内労働時間)が法定労働時間の8時間を超えるとき、その超えた分の時間が「時間外労働」となるため、いわゆる残業代が発生します。

例えば、通常必要時間が9時間の業務については、特定の日の労働時間が実際には8時間30分であっても、9時間労働したとみなされます。そのため、1時間分を時間外労働とし、その1時間については割増賃金(基礎賃金の25%以上の額)を上乗せして支払うことになります。

休日労働の算定

事業場外みなし労働時間制においても、法定休日(労基法35条)に労働させた場合には、1日の労働時間について35%以上の割増賃金を上乗せした額を支払わなければなりません。

<1日の労働時間>

所定労働時間 又は 通常必要時間+事業場内労働時間

算定は、以下のように行われます。

例えば、通常必要時間が8時間で、法定休日における事業場外労働の開始から終了までの時間が5時間だったとします。

この場合、通常労働時間制であれば、実際労働した「5時間分の割増賃金」が発生します。

一方、事業外みなし労働時間制であれば、8時間労働したものと“みなされ”ますので、「8時間分の割増賃金」が発生することになります。

なお、休日労働の割増賃金が発生するのは法定休日のみです。所定休日の労働に対しては発生しませんので、留意しておきましょう。

深夜労働の算定

深夜労働(22時から翌朝5時)をさせた場合には、事業場外みなし労働時間制が適用される業務でも、22時から翌朝5時までの間に働いた時間に対しては、深夜労働の割増賃金(基礎賃金の25%以上の額)を加算した額を支払わなければなりません。

事業場外労働のみなし労働時間制における労務管理の注意点

会社は、事業場外みなし労働時間制を正しく理解し、適用について判断をしなければ、労働者の労働時間や給与が実態とかけ離れてしまうおそれがあります。すると、後から未払い賃金の請求を受けるおそれがあります。本来であれば適用できないのに、みなし労働時間を適用しようとした場合には、請求が高額になるリスクがあるでしょう。

また、事業場外みなし労働時間制であっても、過剰な長時間労働は正当化できません。長時間労働は、労働者に身体的・精神的負担を負わせるものです。

事業場外みなし労働時間制が適用される業務についても、今一度業務の内容等を見直すことによって、常に適正な労務管理に努めることをお勧めします。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある