労働安全衛生法

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者の心身の健康を守るための対策は労働安全衛生法で定められており、違反した場合は罰則を受けるおそれもあります。

労働者が健康で生き生きと働くことができるように職場環境を改善すれば、労働者の休職や離職を防ぎ、人手不足に陥るリスクも軽減できるなど、事業主にとっても様々なメリットがあるでしょう。

本記事では、労働安全衛生法の内容や事業主の責務、安全衛生対策の重要性などをわかりやすく解説していきます。快適な職場をつくるため、ぜひご覧ください。

目次

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、職場の環境を快適にすることによって、労働者の安全と健康を守るための法律です。

また、労働災害を防止するために、労働者を危険から守るための決まりが設けられています。

具体的には、次のような決まりがあります。

- 健康診断を実施する

- 安全衛生教育を実施する

- リスクアセスメントを実施する

- 管理者や責任者等を配置する

- 危険物や有害物について、名称や注意点等を表示する

- 作業環境が良好になるように管理する

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法の主な目的として、次の3つが挙げられます。

- 労働災害を防止するための危害防止基準の確立

- 責任体制の明確化

- 自主的活動の促進

施行令・施行規則との違い

労働安全衛生の内容は膨大なため、次の3つに分けて規定されています。

- 労働安全衛生法

- 労働安全衛生法施行令

- 労働安全衛生規則

| 定める機関 | 法的拘束力の強さ | |

|---|---|---|

| 労働安全衛生法 | 国会 | 最も拘束力が強い |

| 労働安全衛生法施行令 | 内閣 | 労働安全衛生法よりも弱い 労働安全衛生規則よりも強い |

| 労働安全衛生規則 | 厚生労働大臣 | 最も拘束力が弱い |

対象者と適用除外

労働安全衛生法における労働者と事業者の定義は以下のようになっています。

労働者:職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

事業者:事業を行う者で、労働者を使用するもの

ただし、以下の労働者には労働安全衛生法が適用されないため、このような労働者だけを使用している会社には労働安全衛生法は適用されません。

- 同居親族のみの事業に使用される者

- 家事使用人

- 船員法の適用を受ける船員

- 公務員の一部

労働契約法の安全配慮義務との関係

安全配慮義務とは、労働者が安全で健康に働ける職場をつくるよう、事業主に課せられた義務のことです(労働契約法5条)。

具体的には、作業場の安全確保や労働者の健康管理、メンタルケアなど多岐にわたります。

労働安全衛生法に定められている基準はあくまでも最低基準であり、これを守っているだけでは安全配慮義務を果たしているとはいえません。安全配慮義務を怠って労働災害が発生した場合、労働者から損害賠償請求されるおそれがあります。

一方、事業主だけでなく、労働者にも「自己保健義務」が課せられています。

これは、労働者も自身の健康管理を積極的に行い、会社の安全衛生管理に協力しなければならないとするものです。

詳しくは以下のページをご覧ください。

労働安全衛生法における企業の責務・義務

労働安全衛生法における企業の責務として、次のような対応を行うべきと定められています。

- ①安全衛生管理体制の整備

- ②安全衛生教育の実施

- ③労働災害の防止措置

- ④リスクアセスメントの実施

- ⑤労働者の健康保持・増進のための措置

- ⑥快適な職場環境の形成

これらの対応について、以下で解説します。

安全衛生管理体制の整備

労働者が安全で衛生的な職場で働くためには、組織的に労働災害の防止をするための体制が整っていることが必要です。

具体的には、事業主は様々な管理者等を選任し、適切に指示・監督しなければなりません。

例えば、次の管理者等を選任することが求められます。

- 職場において労働者の健康障害を防止する「衛生管理者」

- 安全にかかわる措置に関する事項を管理する「安全管理者」

- 労働者の健康管理を行う「産業医」

- 職場の安全衛生水準を向上させる「安全衛生委員会」

詳細については、下記の各ページよりご覧ください。

安全衛生教育の実施

事業者は、労働者が関わる業務について、安全衛生についての教育を必ず実施しなければなりません。

これは雇用形態等によらない義務のため、パート・アルバイト等の短時間労働者に対しても安全衛生教育を実施しましょう。

教育が必要なタイミングとして、次のものが挙げられます。

- 雇入れ時

- 作業内容変更時

- 安全衛生水準向上の必要があるとき

また、次の対象者には教育が必要とされています。

- 特別の危険有害業務従事者

- 危険有害業務従事者

- 職長等

安全衛生教育について、さらに詳しく知りたい方は以下のページを併せてご覧ください。

労働災害の防止措置

事業主は、労働者の危険や健康障害の発生を防ぐため、さまざまな措置を講じる必要があります。

代表的な措置として、危険物・有害物に関する規制があり、次のことが義務づけられています。

- 一定の危険物について製造や使用を禁止すること

- 危険物が含まれている旨の表示をすること

- 一定の危険物を含む材料等について、含まれている危険物の内容を表示すること

また、以下の施行令や規則において、必要な措置が定められています。

- クレーン等安全規則

- 特定化学物質健康障害予防規則

- 高気圧作業安全衛生規則

- 事業所衛生基準規則

- 粉じん障害防止規則など

また、労働災害が発生してしまった場合には、二次災害や再発を防ぐため、速やかに原因調査及び被害の拡大防止措置をとることが重要です。

事業主に求められる対応は、以下のページでも解説しています。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントとは、職場にある危険性や有害性を特定し、そのリスクを評価して低減措置を行う一連の手順のことです。

製造業や建設業等の事業者は、リスクアセスメントを行って、その結果に基づく措置の実施に取り組むことが努力義務とされています。

リスクアセスメントの手順等について詳しく知りたい方は、以下のページを併せてご覧ください。

労働者の健康保持・増進のための措置

労働者の健康管理は、事業主の責務のひとつです。定期健康診断の実施はもちろんのこと、メンタルヘルス対策や過労の防止にも努めなければなりません。

近年、慢性的な長時間労働や過労死、うつ病などのメンタル不調が問題視されています。それらの問題を是正するため、労働安全衛生法では、事業主に次のような措置を義務付けています。

- ①健康診断の実施

- ②ストレスチェックの実施

- ③長時間労働者に対する面接指導

- ④疾病による就業禁止

これらの措置について、次項より解説します。

なお、メンタルヘルス対策について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

健康診断の実施

使用者は、労働者の健康状態を守るため、医師による健康診断を実施することが義務付けられています(労安衛法66条)。対象となる労働者は常時使用する労働者であり、無期雇用の労働者や1年以上の期間の契約をしている労働者等です。

健康診断の結果は労働者本人に通知するだけでなく、労働基準監督署に報告しなければなりません。

労働者は、基本的に会社が指定した医療機関において健康診断を行います。また、労働者が50人以上いる事業所では、産業医を選任したうえで、健康診断を実施する必要があります。

健康診断の実施義務については、下記のページで詳しく解説しています。

ストレスチェックの実施

常時50人以上の労働者を使用する企業では、年1回、産業医や保健師によるストレスチェックを実施することが義務付けられています。

ストレスチェックとは、労働者のストレスの程度を把握し、メンタル不調を未然に防ぐための制度です。また、結果を労働者に通知し、現在どれほどのストレスを抱えているか自覚させることも目的のひとつです。

なお、ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定された労働者は、医師の面接指導を受けることができます。本人から申し出があった場合、事業主は速やかに面接指導を実施しなければなりません。

ストレスチェックの詳しい内容は、以下のページで解説しています。

長時間労働者に対する面接指導

長時間労働者に対し、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。

面接指導の対象は、「月の残業時間が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者」です。

事業主は、対象者に“長時間労働に関する情報”を通知し、本人から申し出があった場合、速やかに面接指導を実施しなければなりません。

長時間労働は、脳や心臓疾患のリスクを高めるだけでなく、うつ病などのメンタル不調にもつながります。場合によっては、過労死につながるおそれもあります。

面接指導を行うだけでなく、医師の意見を聞いたうえで適切な措置を講じることも重要です。

面接指導の詳細やその後の措置については、以下のページで解説しています。

疾病による就業禁止

事業主は、労働者が特定の疾病にかかった場合、当該労働者の就業を禁止しなければなりません(労安衛法68条)。

これは、労働者本人の体調を悪化させないことや、他の従業員に伝染させないことを目的とした規定です。

上記規定とは別に、1類~3類感染症に罹患した労働者は「感染症法」による就業禁止の対象となるため、強制的に就業が禁止されます。4類~5類感染症は強制的な就業禁止の対象ではありませんが、インフルエンザ等の蔓延を防止するために、疾病による就業禁止について就業規則に定めておくことをおすすめします。

詳しくは以下のページをご覧ください。

快適な職場環境の形成

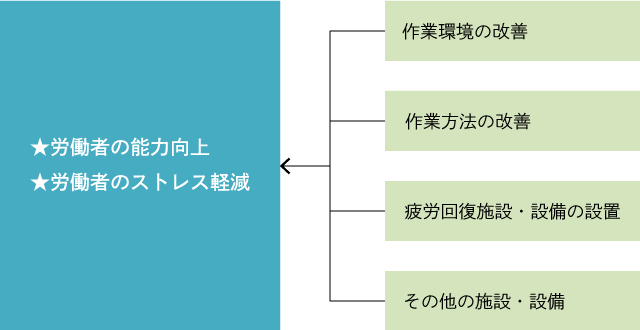

使用者は、労働者の健康管理だけではなく、職場の環境に関しても安全・衛生に保つよう努めなくてはいけません。労働者にとって快適な職場環境を整えることにより、ストレスが軽減され、労働者それぞれの能力向上にもつながるでしょう。

以下の項では、快適な職場環境をつくるための措置について説明していきます。

作業環境の改善

労働者が快適で働きやすい作業環境にするために、不快と感じないような空気環境、外部からの騒音を遮断する等の音環境、季節や作業に適した温熱条件を整えるなどの措置が大切となります。

作業方法の改善

労働者の心身の負担を軽減するために、不自然な姿勢や高い緊張状態が続く作業、高温・多湿の場所での長時間の作業、ひたすら荷物を運搬する作業などは作業方法の改善を図りましょう。

疲労回復施設・設備の設置

作業による労働者の心身の疲労について、なるべく早く回復を図るために、休憩室やシャワー室、運動施設などの設備を設置することが望ましいです。

その他の施設・設備

快適な職場環境をつくるために、トイレや洗面所、更衣室、食堂、給湯設備など職場での生活にかかせない場所は、清潔で使いやすいように維持する必要があります。

2023年4月の法改正による変更点

2023年4月1日に労働安全衛生法に基づく省令が改正され、同じ作業場にいる労働者以外の人に対する保護措置が義務化されました。

保護措置の対象者として、主に次のような者が想定されています。

- 一人親方

- 他社の労働者

- 資材搬入業者

- 警備員

また、必要となる保護措置として、次のようなものが挙げられます。

- 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所では、労働者以外の人にも保護具を使用する必要がある旨を周知すること

- 労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所では、労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること

- 作業に関する事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときには、労働者以外の人も退避させること

- 化学物質の有害性等を労働者が見やすいように掲示する義務がある作業場所では、労働者以外の人も見やすい箇所に掲示すること

また、2019年に行われた労働安全衛生法の改正については、以下のページで詳しく解説しているのでご覧ください。

安全衛生に関する就業規則への定め

安全衛生に関する規定は、就業規則の「相対的必要記載事項」にあたります。

相対的必要記載事項とは、事業所でルールを設ける場合には必ず記載しなければならない項目のことで、以下のような項目を設けるのが一般的です。

- 遵守事項(設備点検の徹底や喫煙場所の指定など)

- 健康診断の実施

- ストレスチェックの実施

- 長時間労働者への面接指導

- 安全衛生教育

- 労働災害に対する補償

- 安全衛生委員会の運営ルール

- 感染症に対する措置

労働安全衛生法違反による罰則

労働安全衛生法に違反した場合、事業主には刑罰が科される可能性があります。罰則の対象となる行為や規定されている罰則については表をご確認ください。

| 違反内容 | 罰則 |

|---|---|

| 健康診断の未実施 | 50万円以下の罰金 |

| 安全衛生教育の未実施 | 6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金 |

| 産業医の未選任 | 50万円以下の罰金 |

| 衛生委員会の未設置 | 50万円以下の罰金 |

| 疾病者の就業禁止違反 | 6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金 |

| 書類の保存義務違反 | 50万円以下の罰金 |

また、安全衛生法には「両罰規定」が定められています。そのため、違反行為を行った者を雇っている場合には、事業主も罰則を受けることになります(労安衛法122条)。

これは、事業主は雇っている労働者を指揮監督する立場にあり、その違反行為を防止する責任があると考えられるためです。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある