フレックスタイム制の清算期間|働き方改革により「最長3ヶ月」へ延長

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

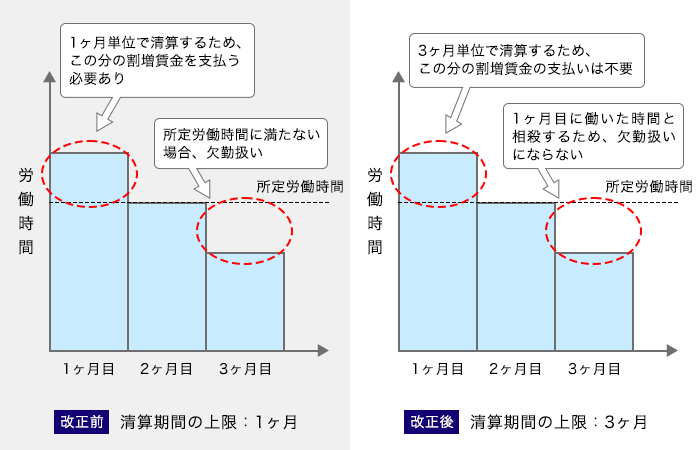

2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」により、フレックスタイム制の「清算期間」に関するルールが変更されて、期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。

フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)について予め定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業時刻・終業時刻、労働時間を自由に決められる制度です。

今回は、フレックスタイム制の「清算期間」の変更に焦点を当てて解説します。既にフレックスタイム制を導入されている企業の方だけでなく、導入を検討中の企業の方にもお役立ていただける情報をお伝えするので、ぜひご覧ください。

目次

フレックスタイム制の「清算期間」とは

清算期間とは、フレックスタイム制を採用するにあたって、労働者が働くべき時間を定める期間のことをいいます。労働者は、清算期間として決められた枠の範囲内で、労働時間の過不足を日々調整しながら働きます。

以前は、清算期間の上限は1ヶ月とされていましたが、現在では法改正によって上限は3ヶ月とされています。

制度を導入するときには、労使の話し合い(労使協定)によって清算期間の長さや具体的な起算日・終期等を定めなければなりません。清算期間の長さを1ヶ月とした場合を例にすると、起算日を「毎月1日」、終期を「月末」といった設定にしておく必要があります。

2019年4月の働き方改革による清算期間の延⻑

労働基準法の改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限が「3ヶ月」に延長されました(労基法32条の3第1項2号)。

従来の制度では、清算期間の上限は1ヶ月までに限定されていました。そのため、労働時間の調整はその月内でしか行えず、1年を通じて繁忙期と閑散期がある業界等では、有効に活用しにくい面がありました。

しかし、法改正により清算期間を最長3ヶ月に延ばせるようになったため、月をまたいだ労働時間の調整が可能になる等、制度の柔軟性が増しました。この改正により、企業へのフレックスタイム制の導入率が上がることが期待されています。

清算期間が1ヶ月を超える場合の労使協定の届出義務

1ヶ月を超えた期間で清算期間を設定する場合は、その旨を定めた労使協定を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります(労基法32条の3第4項)。

万が一届出を怠ると、30万円以下の罰金に処せられるおそれがあるので注意しましょう(同法120条1号)。なお、清算期間の単位を1ヶ月以内にする場合、届出は不要です。

なお、フレックスタイム制の導入手順について詳しく知りたい方は、労使協定の締結も含めて解説している以下の記事を併せてご覧ください。

フレックスタイム制の清算期間の仕組み

フレックスタイム制における清算期間は、期間が1ヶ月以内である場合と、期間が1ヶ月を超える場合とでは取り扱いが異なります。

これについて、以下で解説します。

最長1ヶ月の清算期間の仕組み

清算期間を1ヶ月に設定したケースでは、1ヶ月間の実労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えた場合、超過分は時間外労働となります。

法定労働時間の総枠とは、時間外労働の割増賃金が発生しない労働時間の範囲のことであり、労働時間の週平均が基本的に40時間以内になるように定められています。

計算式にすると、次のようになります。

法定労働時間の総枠=(清算期間の暦日数÷7)×40時間

なお、1ヶ月の法定労働時間の総枠は下表のとおりです。

| 清算期間の暦⽇数 | 1ヶ月の法定労働時間の総枠 |

|---|---|

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

例えば、清算期間を5月の1ヶ月間とすると、日数は31日であり、法定労働時間の総枠は177.1時間となります。

5月1日から5月31日までの実労働時間が180時間であったとすると、「180時間-177.1時間=2.9時間」が時間外労働となります。

最長3ヶ月の清算期間の仕組み

清算期間を最長の3ヶ月に設定するケースでも、時間外労働に関する基本的な考え方は変わりません。清算期間内の実労働時間が法定労働時間の総枠を超えると時間外労働となるので、使用者は超過分について残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。

ここで、清算期間を3ヶ月に設定する場合には、基本的には最後の月に実労働時間を清算します。

例えば、以下のようなケースについて考えます。

・1ヶ月目:所定労働時間を10時間分超えた

・2ヶ月目:所定労働時間だけ働いた

・3ヶ月目:実労働時間が所定労働時間に10時間分満たなかった

このとき、1ヶ月目の超過分と3ヶ月目の不足分を差し引きできるので、1ヶ月目に割増賃金は支払わず、3ヶ月目に賃金をカットしません。

実労働時間に過不足があった場合の取り扱い

フレックスタイム制で、実労働時間が所定労働時間を超えている場合や所定労働時間に満たない場合には、割増賃金の支払い等により処理しなければなりません。

これについて、以下で解説します。

清算期間が1ヶ月以内の場合

清算期間が1ヶ月以内であり、実際に働いた労働時間が総労働時間より長かった場合には、超過した時間分の賃金を支払います。超過した労働時間を次期に繰り越すことは認められていません。

一方で、実労働時間が総労働時間より短かった場合には、次に挙げるどちらかの方法によって処理します。

- 不足した時間分の賃金を差し引く

- 不足した時間を次期の総労働時間に繰り越す

清算期間が1ヶ月を超える場合

清算期間が1ヶ月を超える場合には、実労働時間が総労働時間に対して過不足のあるときでも、月をまたいで処理することができます。

そのため、特定の1ヶ月について実労働時間が総労働時間より長かったとしても、前後の月の実労働時間が総労働時間より短い場合には残業に当たらないケースもあります。

ただし、特定の月の週平均労働時間が50時間を超えている場合には、超過分の残業代を支払う必要があります。

特定の月について、実労働時間が総労働時間より短かった場合には、他の月の超過分と相殺することになります。

フレックスタイム制の時間外労働・残業代

清算期間が1ヶ月以内の場合

フレックスタイム制を取り入れているケースでも、時間外労働を行わせるためには36協定の締結が必要です。

なお、フレックスタイム制では、清算期間における労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働として残業代(割増賃金)の対象になります。

また、1ヶ月を超えて清算期間を設定している場合には、後述のとおりさらに労働時間の制限がなされるため、時間外労働とされるケースが増えます。

具体例を使った詳しい解説や、フレックスタイム制の下での休日労働の取扱いなどの詳細は、下記の記事でご覧いただけます。ぜひ併せてご覧ください。

清算期間が1ヶ月を超える場合

清算期間につき1ヶ月を超えて設定する場合には、次に挙げる時間は時間外労働としてカウントすることになります。

①清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えた労働時間

=清算期間全体の労働時間について、週平均40時間を超えた時間

②1ヶ月ごとに区分した期間において、週平均50時間を超えた労働時間

そのため、繁忙月と閑散月の差が大きい企業では、繁忙月の労働時間を過度に増すと、時間外労働が長時間に及ぶおそれがあります。

清算期間に関わる労務管理上の注意点

フレックスタイム制が適用される労働者についても、労働時間を把握するのは使用者の責任とされています。そのため、タイムカードやパソコンのログ等を活用して、各月の所定労働時間や法定労働時間を管理し、適切な時間外労働の計算を行う必要があります。

また、フレックスタイム制は自己管理が重要なので、各月の労働時間の実績を労働者に通知して、なるべく自分で労働時間を調整するように促しましょう。

ただし、自己申告のみによる管理は望ましくありません。知らないうちに労働者が過重労働に陥っていた場合には、企業の責任を追及されるおそれがあります。

繁忙期間のみ清算期間を3ヶ月とする場合

例えば下記のようにすることによって、繁忙期間のみ清算期間を3ヶ月とすることが可能です。

- 繁忙期に合わせて清算期間を3ヶ月と設定し、有効期間も3ヶ月とする労使協定を締結し、その労使協定の有効期間終了後に改めて清算期間を1ヶ月以内とする労使協定を締結する

- 有効期間を1年とする労使協定で、繁忙期などに合わせて複数の清算期間を設定する

ただし、これらの方法を用いると時間外労働の管理がかなり複雑になります。労働者も混乱しやすいため、実際に運用する際には注意が必要です。

また、就業規則の清算期間等を修正することや、労使協定の締結時に労使間で十分に協議すること、労働者に十分に説明する機会を設けること等が必要となります。

清算期間の途中で賃金清算が必要となる場合

1ヶ月を超える清算期間を設定したフレックスタイム制では、清算期間中に労働者が入社、退職、異動等を行うと、賃金を清算しなければならない場合があります。

賃金を清算するときには、清算期間内における労働時間を平均して、週40時間を超えて働いた労働時間分については、割増賃金を支払うことになります。

清算期間の最後まで勤務する労働者と扱いが異なるため注意しましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある