年次有給休暇の計画的付与|制度導入の手続き

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

2019年4月から、すべての会社に対して、年10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に、有給休暇を年に5日確実に取得させることが義務づけられました(労働基準法39条7項)。

しかし、会社の規模が大きければ大きいほど、労働者の有給休暇を個別に管理するのは難しくなってきます。

そこで、役立つのが年次有給休暇の計画的付与です。本制度を導入すれば、年次有給休暇のうち5日を除く部分を、会社が計画的に割り振って付与できるため、労働者に確実に有給休暇を取得させることが可能です。

本記事では、有給休暇の計画的付与の概要と、導入する際の注意点等について解説していきますので、ぜひご一読ください。

目次

年次有給休暇の計画的付与とは

年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇のうち5日を除く部分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振れる制度です(労基法39条6項)。

つまり、年次有給休暇のうち5日は、個人が自由に取得できる日数として残す必要がありますが、5日を越えた分は、会社があらかじめ付与日を決めて取得させることが可能です。

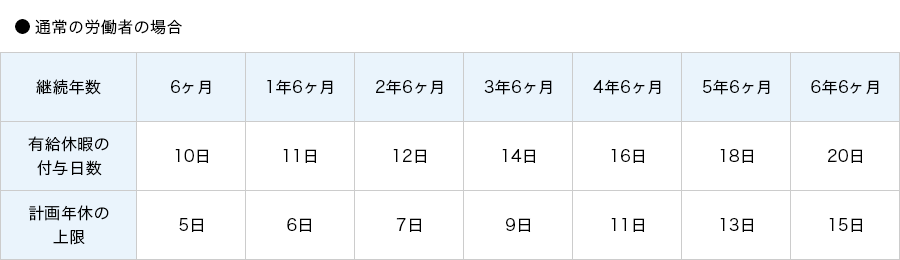

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員には5日、16日の従業員には11日までを、計画的付与の対象にすることができます。

計画的付与は1日単位の付与が原則であり、時間単位年休の付与は認められていません。時間単位年休は、労働者が請求した場合に限り付与できるものだからです。

本制度を導入するか否かは会社の自由ですが、導入すると以下のようなメリットがあります。

- 従業員の有給休暇を個別に管理する手間が軽減される。

- 業務への支障が少ない時期を選んで付与日を指定できる。

- 会社からの指定であれば、従業員も気兼ねなく有給休暇を取得できる。

年次有給休暇の計画的付与制度導入の手続き

有給休暇の計画的付与を導入するときには、就業規則に明記したうえで労使協定を締結する必要があります。この手続きについて、以下で解説します。

就業規則による規定

計画的付与制度を適法に実施するためには、労使協定により当該制度の実施を可能とする旨を、就業規則等に記載する必要があります。

《記載例》

労働者代表と書面による協定を締結した場合、その定めに従い、年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。

労使協定の締結

年次有給休暇の計画的付与を行うには、「労働者の過半数で組織される労働組合又は労働者の過半数を代表する者」との間で労使協定を締結しなければなりません。

労使協定には、具体的な有給休暇の付与日や付与する期間等を定めます。また、労使協定の有効期間に法律上の定めはありませんが、計画的付与の日程が1年ごとに変わると考えられるため、毎年、協定を結ぶのが望ましいといえます。

計画的付与に関する労使協定は、労基署への届出義務はありませんが、法律上の作成義務はあるためご留意ください。

なお、従業員が計画的付与で有給休暇を取得した日数は、有給休暇の取得義務である5日間から控除することが可能です(労基法39条8項)。

しかし、仮に労使協定を締結せずに計画的付与を行うと、計画的付与が無効となるため、この控除ができなくなります。結果、年5日の有給休暇を従業員に取得させなかったことになると、労基法39条7項違反により、30万円以下の罰金が科される場合があるため注意が必要です(同法120条)。

年次有給休暇の計画的付与制度導入の際の注意点

計画的付与制度を導入する際の注意点として、主に以下のことが挙げられます。

一度指定した付与日は、基本的に変更できない

計画的付与で指定した休暇取得日は、やむを得ない事情がない限り、会社側からも労働者側からも変更できません。変更するべき事態が生じた場合は、労使協定の再締結が必要となります。

有給が未付与、又は保有日数が少ない者への対応

年次有給休暇が未付与、又は5日を超える年次有給休暇がない従業員については、計画的付与を適用できません。この場合において当該従業員も休業させるには、有給の特別休暇を与えるか、休業手当を支払うなどの対応が必要です。

退職予定日以降の計画的付与分は変更に応じる必要がある

計画的付与導入後、計画日が到来する前に退職を予定する従業員は、希望する時期に計画対象日数分の有給休暇を取得することが可能です。使用者による取得の拒否は認められていません。

有給休暇取得の義務化について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

年5日の年次有給休暇の取得義務についての詳細は、以下の記事をご確認ください。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

労使協定で定める有給休暇計画的付与の内容

労使協定で定める計画的付与の主な内容は、以下のとおりです。

- ①対象者

- ②対象となる日数

- ③実施する方法

- ④計画的付与日の変更について

次項より、それぞれ詳しくみていきましょう。

対象者

計画的付与の対象となる日数(※次項参照)の関係上、年次有給休暇を6日以上付与する労働者であれば、正社員か契約社員かといった雇用形態や、フルタイム労働者かパートタイム労働者かといった勤務形態にとらわれず、計画的付与の対象者とすることが可能です。

また、計画的付与の時季に、育児休業や産前産後休業に入る労働者、定年退職が予定される労働者等、計画的付与の対象から除外する者についても定めておく必要があります。

対象となる日数

計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇日数のうち5日を超過する部分のみです。

付与する有給休暇の日数すべてを計画的付与の対象とすれば、労働者の自由に利用できる取得分がなくなってしまいます。そのため、有給休暇のうち最低5日は労働者がいつでも取得できるよう残しておかなければなりません。前年度分の繰り越しがあるケースでは、繰り越し分の日数を含めて5日を超過する部分が対象となります。

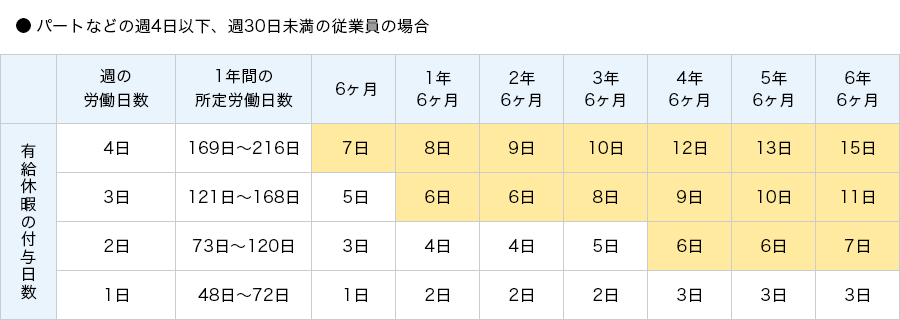

なお、週の所定労働時間が30時間未満であり、週の所定労働日数が4日以下等の労働者は、労働日数に応じて有給休暇が付与(比例付与)されます。比例付与の対象者についても、5日を超過する部分が計画的付与の対象です。

年次有給休暇の残日数が足りない場合の対応

有給休暇の計画的付与を行うときに、新入社員の入社のタイミングや勤続年数、所定労働日数等によっては、付与された有給休暇の日数が、計画的付与の対象となる有給休暇の日数に足りていない労働者が出てきます。

この場合、そのままであれば計画的付与の対象者とすることができないため、以下に挙げるような対応が必要になります。

- (ア) 特別措置として前倒しで年次有給休暇を付与する。

- (イ) 特別休暇を付与する。

- (ウ) 対象者から除外する(従業員を通常通り出勤させる)

- (エ) (ア)~(ウ)の措置をせずに労働者を休業させて、休業手当を支払う。

(ア)、(イ)、(エ)の場合は就業規則に、(ウ)の場合は労使協定に、その旨定めておく必要があります。また、(エ)の場合に支払う金額は、平均賃金の60%以上でなくてはなりません(労基法26条)。

③実施する方法

計画的付与を実施する方法は、大きく以下の3つに分けられます。

- 一斉付与方式

- 交代制付与方式

- 個人別付与方式

これらの方法の中から、企業の実態に応じた方法を選択します。

次項より、1つずつ確認していきましょう。

一斉付与方式

会社または事業場全体で一斉に休業する方式です。

工場などの製造部門のように、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場での導入に適しているといえます。従業員全員が一斉に休んでも、取引先や顧客に迷惑がかからない時期に計画される場合が多いようです。

一斉付与方式の導入により、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などに一斉休暇日を設けたり、飛び石連休の平日を休みにして大型連休にしたりといったことが可能となります。

また、人や機械等の稼働を一斉に止められるため、業務の引継ぎにかかる時間や手間、さらにコストの削減も期待できるというメリットがあります。

なお、具体的な有給休暇の付与日については、労使協定に規定しておく必要があります。

交替制付与方式

会社または事業場全体で休むことが難しい場合に、業務に支障がないよう、従業員全体を班・チーム・グループ・部門などに分け、交替で有給休暇を付与していく方式です。

流通業やサービス業、小売業など、シフト制で稼働しているため定休日を増やすことが難しい業種や、部門ごとに繁閑の差がある会社などでの導入に適しているといえます。

また、会社側としても、現場の状況を見ながら休暇をコントロールできるというメリットがあります。

なお、班・グループ等ごとの具体的な有給休暇の付与日については、労使協定に規定しておかなければなりません。

個人別付与方式

会社が作成した「年次有給休暇計画表」に従業員が取得希望日を記入し、その希望に基づいて個人ごとに有給休暇を付与する方式です。

例えば、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などに付与したり、従業員本人や家族の誕生日、結婚記念日等にアニバーサリー休暇として付与したりする方法が挙げられます。

従業員の私的な事情が考慮されるため、従業員のワークライフバランスを重視する会社での導入に適しているといえます。また、会社側としても、有給休暇の取得日を事前に把握することができるため、業務のスケジュールを調整しやすいというメリットがあります。

なお、具体的に計画表を作成するタイミングや手続きについては、労使協定に規定しておく必要があります。

④計画的付与日の変更について

あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合は、労使協定に指定日を変更することがある旨を定めておきましょう。例えば、以下のような規定を盛り込みます。

「第〇条 この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のために、指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員の過半数を代表する者との協議の上、本協定〇条に定める指定日を変更できるものとする」

計画的付与日を一度指定した場合は、会社側からも従業員側からも日程の変更ができません。そのため、指定日の変更を要する事情が生じた場合には、改めて労使協定を締結し直す必要があります。

そのため、当初の労使協定において、やむを得ない事情が生じた場合は、指定日を変更できる旨定めておくことが有用です。

時季指定、時季変更権については、以下の各ページでも解説しています。あわせてご覧ください。

年次有給休暇の計画的付与を拒否された場合の対応

年次有給休暇の計画的付与は、従業員の過半数代表者が同意しているときには、一部の従業員が拒否していたとしても、導入することが可能です。このとき、導入を拒否した従業員について、特別扱いをする必要はありません。

ただし、付与される有給休暇の日数が5日以下である従業員については、計画的付与をそのまま適用することができないため、前述のとおり、特別休暇の付与等の措置が求められるため注意が必要です。

万が一、計画的付与について従業員とトラブルになった場合は、労務に精通した弁護士に依頼することを推奨いたします。

それでは、以下で従業員が計画的付与を拒否した判例をご紹介します。

年次有給休暇の計画的付与に関する裁判例

【長崎地方裁判所 平成4年3月26日判決、福岡高等裁判所 平成6年3月24日判決、三菱重工業長崎造船所計画年休事件】

(事案の概要)

被告会社は、年次有給休暇の計画的付与を行うため、労働組合と交渉を行った結果、労働者の98%が加入する過半数組合とは合意しましたが、少数組合とは合意できませんでした。

その後、過半数組合と「計画的付与に関する労使協定」を結び、反対する少数組合の労働者も含めて、全労働者に対して計画的付与を行いました。

そこで、少数組合の労働者が、有給休暇の取得には労働者の個別の合意が必要であり、合意していない労働者は計画的付与に拘束されないと訴えた事案です。

(裁判所の判断)裁判所は、会社が労働者の過半数で組織される労働組合と締結した「計画的付与に関する労使協定」の効果は全事業場に及び、これを拘束することが著しく不合理となる特段の事情等が認められない限り、反対する労働組合の労働者も協定に拘束されると判断しました。

本件では、被告会社が過半数組合との間で、計画的付与に関する協定を適切な手続きを経て締結しており、少数組合に計画的付与を行うことが著しく不合理となる特別な事情は認めらないため、計画的付与は有効であると判示しました。

年次有給休暇の計画的付与の導入例

年次有給休暇の計画的付与の導入例として、以下4つの例をご紹介します。

夏季、年末年始の時季に付与して大型連休にする

日本では、8月のお盆の期間や年末年始に休暇を設けるケースが多くあります。

この場合、この時期に計画的付与を実施して、年次有給休暇を組み合わせることで、大型連休にすることが可能です。例えば、平日3日間の夏季休日と平日2日間の計画的付与をセットにすれば、合計して5日間の夏季休暇をとることができます。

なお、この方法は、一斉付与方式、交代制付与方式を導入する会社で広く活用されています。

飛び石連休の時季に付与して、3連休・4連休にする

カレンダーの関係で休日が飛び石となっているときに、休日の橋渡し(=ブリッジ)として計画的付与を実施すれば、3連休、4連休、ゴールデンウィーク等であればそれ以上の連休も実現することが可能です。

例えば、土日休みの会社で、火曜日が祝日の月がある場合、祝日の前日である月曜日を計画的付与の対象とすれば、土曜、日曜とあわせて4連休にすることが可能です。

また、ゴールデンウィークの中日となる5月1日、2日を計画的付与の対象とすれば、大型連休にすることもできます。

なお、この方法は、一斉付与方式、交代制付与方式を導入する会社で広く活用されています。

アニバーサリー(メモリアル)休暇制度を設けて付与する

従業員本人や家族の誕生日、結婚記念日などを「アニバーサリー(メモリアル)休暇」とするよう制度化することで、有給休暇取得の後押しができます。

これらの記念日はあらかじめ日程が確定しているため、計画的付与が実施しやすいなど会社側にとってメリットがあるうえ、従業員側にも予定を立てやすいといったメリットが得られます。

また、本制度の導入により、従業員のワークライフバランスを大切にする会社であるとして、社外のイメージアップも期待できます。

なお、この方法は、個人別付与方式を導入する会社で広く活用されています。

閑散期に付与する

業務が比較的閑散な時期において、年次有給休暇を付与する制度です。

1年の中で定期的に閑散期がある業種や会社では、その時期に計画的付与を実施することで、仕事に支障を与えることなく、労働者に年次有給休暇を取得させることができます。

実際、所定休日が日曜と隔週土曜である「電気機械メーカーA社」では、閑散期である1~2月の土曜に計画的付与を合計で4日間実施し、実質的な労働日数を減らしているという活用事例があります。

なお、この方法は、一斉付与方式や交替制付与方式を導入する会社で比較的よく活用されています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある