フレックスタイム制とは|仕組みやメリット・デメリット、残業の扱いなど

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

働き方の多様性が尊重される昨今、労働者のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現できる「フレックスタイム制」を導入する企業が増えています。

しかしながら、フレックスタイム制は通常の労働時間制とは異なったルールに沿って実施する必要があるため、知識がないまま、または法律上のルールを確認せずに行うと、違法、無効となるリスクがあるため注意が必要です。

そこで、本記事ではフレックスタイムの導入を検討中の企業担当者の方に向けて、フレックスタイムの概要や残業の取り扱い、導入によるメリット・デメリット、運用するうえで注意するべきポイントなどについて解説していきます。

目次

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定期間内の総労働時間を定めたうえで、始業時刻や終業時刻を労働者の判断に委ねる制度です。労働者は自身の業務量をみながら、1日の勤務時間を自由に調整することができます。

フレックスタイム制を導入する主な目的は、「労働者のワークライフバランスの向上」です。

フレックスタイム制では、例えば納期が近く忙しい日は長く働き、業務に余裕がある日は早く退勤するといった柔軟な働き方が可能です。

また、子供の予定や送り迎えに合わせて出退勤時刻を調整するなど、家庭との両立も図りやすくなります。

フレックスタイム制に適している職種

【フレックスタイム制に適している職種】

- WebデザイナーやITエンジニア、プログラマー、ライターなど、個人の裁量が大きい職種

- 企画職や事務職など外部とのやり取りが少ない職種

【フレックスタイム制に適していない職種】

- 営業職など、顧客や取引先の都合を優先しなければならない職種

- 接客業やサービス業など、来客対応が必要な職種

なお、フレックスタイム制の導入率は大企業ほど高い傾向があります。厚生労働省の令和6年度の調査によると、従業員数1000人以上の企業では34.9%、100人未満の企業では4.4%と大きく差があります。

フレックスタイム制・変形労働時間制・裁量労働制の違い

フレックスタイム制・変形労働時間制・裁量労働制との大きな違いは、日々の労働時間を自分で決めて働けるか否かという点です。

フレックスタイムは日々の労働時間を労働者自身で決めることが可能ですが、変形労働時間と裁量労働は、基本的に企業側が1日の労働時間を定めるため、労働者が決めることはできません。

| フレックスタイム制 | 変形労働時間制 | 裁量労働制 | |

|---|---|---|---|

| 労働時間 | 清算期間内に定められた総労働時間の枠の範囲内で、労働者自身が日々の労働時間(出社・退社時間)を自分で決めて働く。 | 1週単位、1ヶ月単位、年単位の総労働時間の枠の範囲内で、企業側が決めた日々の労働時間(出社・退社時間)に従って働く。 | 労使協定や労使委員会の決議で定めた時間を労働時間とみなす。(1日8時間をみなし労働時間と定めたら、1時間働こうが、9時間働こうが、8時間働いたものとみなす) |

| 目的 | 労働者の都合に合わせた柔軟な働き方を提供し、ワークライフバランスを実現する | 閑散期や繁忙期など、会社の都合に合わせて労働力を効率的に投入し、残業時間を削減する | 時間にとらわれない働き方によって、生産性を向上させる |

| 対象者 | 職種や業種問わず、すべての労働者 | 職種や業種問わず、すべての労働者(ただし、1週単位の場合は業種等の要件あり) | ・専門性の高い業務を行う労働者:SE、プログラマー、研究開発者、編集者、建築士など ・企画、立案、調査や分析を行う労働者 |

裁量労働制と変形労働時間制の詳細については、それぞれ以下のページをご確認ください。

フレックスタイム制の仕組み

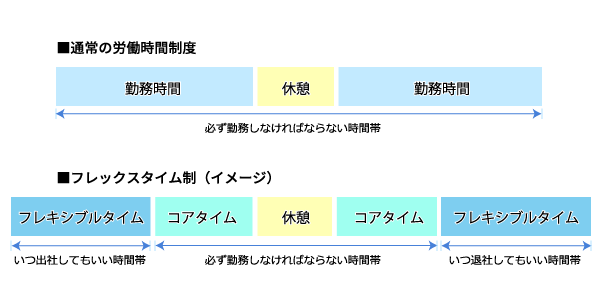

フレックスタイム制では、必ず勤務しなければならない「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレックスタイム」を定めるのが一般的です。

例えば、10時~14時を「コアタイム」とする場合、その4時間は必ず業務にあたらなければなりません。これにより、労働者のコミュニケーションの機会を確保できるほか、ミーティングや打ち合わせも組みやすくなります。

一方、出退勤が自由な「フレックスタイム」については、割増賃金が発生する深夜帯を避けて設定するのが通常です。

なお、コアタイムを設けず、出退勤時刻を完全に労働者に委ねる「スーパーフレックスタイム制」という制度もあります。

コアタイム

コアタイムとは、フレックスタイム制において、1日の中で「この時間は必ず勤務していなければならない」と決められた時間帯のことです。

例えば、コアタイムを11時~15時とした場合、この4時間は必ず働く必要がありますが、それ以外の時間の出退社は自由となります。

また、コアタイムの設定方法についても、労使間で合意していれば自由に決めることが可能です。例えば、曜日によってコアタイムの時間帯を変更したり、1日の中で分割したりすることもできます。

コアタイムを設ける義務はありませんが、全員が揃う時間を作ることで、社員の労働状況の管理や必要な情報の共有、会議の設定などを容易にするという目的のもと、コアタイムを導入する企業が多いようです。

ただし、1日の労働時間のほとんどをコアタイムとするなど、あまり長時間のコアタイムを定めると、フレックスタイム制を導入しているとは認められない場合があるためご注意ください。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、労働者が自由に出退勤できる時間帯のことです。そのため、その時間帯は労働者に勤務を命じたり、ミーティングへの参加を強制したりすることはできません。

例えば、6時~10時、15時~21時をフレキシブルタイムにした場合、その時間帯であればいつでも出勤・退勤が可能です。また、中抜けもできます。

一方、フレキシブルタイムの時間があまりにも短いと、フレックスタイム制の趣旨に反するとして制度自体が無効になるおそれがあります。

また、フレキシブルタイムは割増賃金の発生を避ける観点から22時~5時の深夜帯を避けて設定するのが一般的です。

スーパーフレックスタイム制

スーパーフレックスタイム制とは、コアタイムを設けず、1日の勤務時間をすべて労働者の判断に委ねる制度です。通常のフレックスタイム制よりも柔軟性が高く、より労働者のライフスタイルに合った働き方を実現できます。

ただし、社員同士が顔を合わせる機会が大幅に減る点や、打ち合わせ時間を調整しづらい点などはデメリットといえます。また、勤怠管理が複雑になるため、導入前の準備が重要です。

なお、スーパーフレックスタイム制でも、始業・終業時刻の範囲を制限するための「フレキシブルタイム」を設けることは可能です。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制を導入すると、企業には以下のようなメリットがあります。

- ①残業時間の削減

- ②ワークライフバランスの実現と生産性の向上

- ③優秀な人材の確保

残業時間の削減

フレックスタイム制の下では、無駄な残業や休日出勤を削減できる可能性があります。

一般的な労働時間制では、たとえ仕事が終わっても定時まで働かなければなりません。しかし、フレックスタイム制が導入されれば、仕事が少ない日は早めに退社して、仕事量が多い日は長めに働くなどの効率的な働き方が可能となるため、無駄な残業が削減され、残業代を抑制することが可能となります。

ワークライフバランスの実現と生産性の向上

フレックスタイム制では、労働者が出退勤の時刻を自由に調整できるため、自分の生活スタイルに合わせた働き方ができるようになります。

例えば、保育園の送迎や家族の介護、役所への手続きや通院、資格取得のための勉強、習い事がしやすくなるなど、プライベートの時間を確保しやすくなります。 また、電車が混雑する時間帯を避けて出勤すれば、通勤ラッシュを回避することも可能です。

これらの結果、ワークライフバランスの実現に近づくため、労働者の作業効率や生産性の向上を期待できます。

優秀な人材の確保

ワークライフバランスを実現できる企業は、労働者にとって魅力的です。そのため、離職を防止したり、優秀な人材を定着させたりする効果が期待できます。

また、求人情報に「フレックスタイム制あり」と記載すれば、求職者にも自社の魅力をアピールすることができます。

例えば、「プライベートも充実させたい」「通常の労働時間で働くのが難しい」などと考える求職者にとって、フレックスタイム制は魅力的な制度です。そのため、応募者が増え、優秀な人材の確保につながると考えられます。

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制には以下のようなデメリットもあるため、導入時は注意が必要です。

- ①労働者同士のコミュニケーション不足

- ②急な業務に対応できないおそれがある

- ③勤怠管理の煩雑化

労働者同士のコミュニケーション不足

労働者が顔を合わせる機会が少なくなり、コミュニケーション不足に陥る可能性があります。その結果、労働者間の信頼関係が低下し、必要な情報共有が行われないなど、業務に支障が生じるおそれがあります。

このような状況を防ぐには、オンラインのコミュニケーションツールを利用し、情報共有の機会を確保するなど対策を講じる必要があるでしょう。

急な業務に対応できないおそれ

突発的な会議や緊急の電話があっても、労働者が応じられない可能性があります。例えば、取引先からの問い合わせ時に担当者がまだ出社していない、あるいはすでに帰宅してしまったなどの状況が生じることもあるでしょう。

フレックスタイム制を導入する場合は、取引先などの信頼を損ねないよう、ほかの労働者でも代わりに対応できるような体制を整備しておく必要があります。

勤怠管理の煩雑化

勤怠管理が複雑になり、労務担当者の負担が増えるおそれがあります。

フレックスタイム制では、労働者ごとに、毎日異なる出退勤時間を管理しなければなりません。また、それぞれの労働者について、労働時間が長すぎないか、短すぎないかを確認し、何か問題があれば個別に対応する必要があります。

賃金計算を誤り、未払い賃金を発生させないためにも、労働時間の管理はしっかり行うことが重要です。

フレックスタイム制における残業時間と清算期間

フレックスタイム制の場合、法定労働時間(1⽇8時間・週40時間)を超えただけでは、時間外労働とみなされません。

時間外労働として扱うのは、清算期間内で実際に働いた労働時間(実労働時間)のうち、以下の「法定労働時間の総枠」を超えた時間数のみとなります。

(清算期間1ヶ月以内)

法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間)× 清算期間の暦日数 ÷ 7日

ただし、清算期間の長さによって時間外労働の計算方法も異なるため注意が必要です。

また、フレックスタイム制においても、時間外労働をさせるには36協定の締結が必要です。また、時間外労働を行った労働者には一定の割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の支払いを怠ると、労働基準法37条1項違反により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(労基法119条1号)。

フレックスタイム制における残業時間の計算方法は、以下のページで詳しく解説しています。

清算期間と総労働時間

清算期間とは、フレックスタイム制の下で、労働時間を決める際の単位となる期間のことです。

また、清算期間内に労働者が働く必要のある所定の時間を「総労働時間(所定労働時間)」といいます。

総労働時間は、法定労働時間の範囲内で設ける必要があるため、週平均が40時間を超えないよう設定する必要があります。

なお、下表のとおり、月の日数によって法定労働時間は変動します。

| 月の日数(清算期間の歴日数) | 法定労働時間 |

|---|---|

| 28日 | 160.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 31日 | 177.1時間 |

例えば、〈清算期間が1ヶ月(暦日数28日)で総労働時間が155時間、実労働時間が170時間〉のケースで考えてみます。この場合、法定労働時間の総枠は160時間なので、法定内残業は5時間、時間外労働は10時間となります。

このとき、法定内残業の5時間分は通常の賃金を支払い、時間外労働の10時間分は割増賃金を支払う必要があります。

清算期間の延長

2019年より、フレックスの清算期間が最長「1ヶ月」から「3ヶ月」まで延長されました。

子育てや介護などを行う労働者にとっては、清算期間が長くなることで、自身の都合に合わせたより柔軟な働き方が可能になるというメリットがあります。

もちろん、従来通り1ヶ月の清算期間としても問題ありません。

清算期間が1ヶ月を超える場合は、以下の①②それぞれが時間外労働としてカウントされ、割増賃金の支給が必要となります。

(清算期間1ヶ月超え、3ヶ月以内)

①1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えた分

②“①”を除いて、清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えた分

清算期間1ヶ月以内のフレックスタイム制を設ける場合は、「就業規則などへの規定」と「労使協定の締結」が必要ですが、清算期間1ヶ月超えのフレックスを設ける場合は、この2つに加えて労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があるためご注意ください。

清算期間の延長によるフレックスタイムへの影響については、以下のページをご覧下さい。

フレックスタイム制を導入する方法

フレックスタイム制を導入するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- フレックスタイム制を導入する旨を就業規則などに記載し、労働者に周知する

- 労使協定で以下のようなフレックスの具体的内容を規定する

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム、フレキシブルタイム(任意)

就業規則、労使協定などの有効要件を満たさないフレックスタイム制は、違法であり無効となるため注意が必要です。

また、上記2つの要件を満たしていても、18歳未満の労働者にはフレックスタイム制を適用できません(労基法60条)。

フレックスタイム制の導入手順の詳細については、以下のページをご覧ください。

就業規則等への規定

フレックスタイム制の導入にあたっては、就業規則又は就業規則に準じる文書に「始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねる旨」を記載します。

また、コアタイムやフレキシブルタイムを設定する場合は、その時間帯も併せて記載する必要があります。

なお、就業規則の作成・変更後は、管轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になる可能性があるので、気を付けましょう。

労使協定の締結

フレックスタイム制の導入には、労働組合(ない場合は労働者の代表者)との労使協定が欠かせません。

具体的には、以下の事項を定める必要があります。

- 制度の対象者となる労働者の範囲

- 清算期間とその起算日

- 清算期間内の総労働時間(所定の労働時間)

- 1日の標準労働時間

- コアタイム、フレキシブルタイムの時間帯(任意)

なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は、管轄の労働基準監督署に労使協定を提出しなければなりません。

フレックスタイム制における勤怠管理の注意点

フレックスタイム制を導入した際は、以下の勤怠管理に注意が必要です。

遅刻・早退

フレックスタイム制の場合、出退勤時刻は労働者の判断に委ねられるため、基本的に遅刻や早退は発生しません。

ただし、コアタイムは勤務が義務付けられた時間帯なので、コアタイムの開始時刻に間に合わなければ“遅刻”、終了時刻よりも早く退勤すれば“早退”として扱うことができます。

なお、コアタイム中に遅刻や早退があっても、清算期間の総労働時間に達している場合は基本的に賃金控除ができません。そのため、遅刻や早退に対して何らかの罰則を課す場合は、別途就業規則に規定するなどの対応が必要です。

一方、コアタイムがない「スーパーフレックス」の場合、出退勤時刻はすべて労働者の自由なので、遅刻や早退は発生しません。

欠勤

就業規則で「労働日」と「休日」が明確に定められている場合、労働者はそれに従う義務があります。そのため、フレックスタイム制でも、労働日に勤務しなかった者は“欠勤”扱いとすることができます。

ただし、実際の労働時間が“清算期間の総労働時間”を超えている場合、欠勤による賃金カット(欠勤控除)は基本的にできません。欠勤に対して何らかのペナルティを課す場合、就業規則に別途定めたり、人事評価で査定対象にしたりする方法が考えられます。

一方、実際の労働時間が“総労働時間”を下回る場合は、通常の労働と同じく賃金カット(欠勤控除)することができます。また、不足時間分を次の清算期間に繰り越し、総労働時間に上乗せするという方法もあります。

休憩時間

フレックスタイム制の休憩時間については、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。また、休憩は「労働時間の途中に」「一斉に」与え、「自由に」利用させなければなりません。

そのため、一般的にはコアタイムの間に休憩時間を設ける企業が多いようです。

ただし、労使協定を締結すれば、一斉休憩は適用除外となります。また、以下の業種では、休憩時間を一斉に与える必要はありません。

- 運輸交通業

- 商業、金融・広告業

- 映画・演劇業

- 通信業

- 保健衛生業

- 接客・娯楽業 など

休憩時間の法的ルールについては、以下のページで詳しく解説しています。

休日出勤

事業主は、少なくとも週1日、または4週に4日の「法定休日」を与えることが義務付けられています。また、法定休日は就業規則や雇用契約書に明記する必要があるため、労働者が勝手に休日出勤することはできません。これは、フレックスタイム制でも同様のルールです。

よって、労働者が法定休日に出勤した場合、その労働時間は“清算期間の総労働時間”とは別にカウントし、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

一方、「法定外休日(企業が定める所定休日)」に出勤しても休日割増賃金は発生しませんが、通常の労働時間には加算されるため、法定労働時間の総枠を超えて働いた分は割増賃金の支払いが必要となります。

年次有給休暇

フレックスタイム制の対象者が年次有給休暇を取得した場合、労使協定に定めた「標準となる1日の労働時間」を実労働時間に加算し、その労働時間を基礎として賃金の計算を行います。

例えば、「標準となる1日の労働時間」が8時間の場合、有給休暇取得日は8時間働いたものとみなし、賃金計算に反映する必要があります。

年次有給休暇取得時の賃金の計算については、以下のページで詳しく解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある