有期労働契約とは?締結や更新、解雇などの基礎知識

労働条件明示の改正概要についてYouTubeで配信しています。

2024年4月1日以降、有期労働契約について、更新上限の有無及び内容(通算契約期間又は更新回数の上限)を明示しなければならなくなりました。また、更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合、その理由をあらかじめ説明することも必要となります。

動画では、このような有期労働契約に関する改正内容について解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

有期労働契約は、あらかじめ雇用期間を定めて労働契約を結ぶ方法です。

企業にとっては、人手が不足している時期に一時的に雇用を増やし、経営状況が悪化してしまった際には削減の対象とするなど調整がしやすいといったメリットがあります。

ただし、「通算5年の無期転換ルール」や「無制限の雇止めの禁止」など注意点も多いです。

また、2024年4月に労働条件の明示に関するルールも改正されました。

本記事では、有期労働契約の概要や企業が注意すべきポイント、労働条件明示の改正点などについて解説していきます。多様な働き方を実現し、労働者のモチベーションを上げるためにも、ぜひご一読ください。

目次

有期労働契約とは

有期労働契約とは、企業と労働者が期間を定めて労働契約を締結することです。一般的に、以下のような非正規雇用労働者との契約で用いられることが多いです。

- 契約社員

- 派遣社員

- パートタイマー

- アルバイト

- 嘱託職員

契約期間が満了すると、契約の終了又は契約更新いずれかの対応がとられます。また、1回の契約期間の上限は、例外を除き、3年と定められています(労基法14条1項)。

また、有期労働契約は、契約期間中の契約解除は基本的に認められません(労契法17条1項)。しかし、「契約が更新されるか心配」などの不安も生じるでしょう。

そこで、法律により、有期雇用労働者の雇用安定を図るためのさまざまな対策が講じられています。

有期労働契約と無期労働契約の違い

2つの大きな違いは、「契約期間に定めがあるかどうか」です。

有期労働契約は6ヶ月、1年と期間を区切って働く契約であり、上限は原則3年となっています。

一方、無期労働契約は契約期間に定めがなく、一般的には企業が設けた定年まで働き続けることが想定されています。

そのため、契約社員やパート・アルバイトなどは有期労働契約、正社員は無期労働契約を結ぶケースが多くなくなっています。

ところで、無期労働契約は、有期労働契約のように、期間満了による契約の終了や更新がないため、雇用の安定性がより高いといえます。

なお、有期雇用者と無期雇用者では、給与や福利厚生などの待遇が異なることもあります。ただし、単に有期雇用であることのみを理由とする等して、労働条件に「不合理な格差」を設けることは、同一労働同一賃金のルールにより禁止されているため注意が必要です(パートタイム・有期雇用労働法第9条)。

| 有期労働契約 | 無期労働契約 | |

|---|---|---|

| 契約期間 | 原則3年 | なし |

| 雇用の安定性 | 契約更新月に打ち切る可能性がある | 契約更新なし |

| 給与 | 契約時に決めた給与のまま昇給しないことが多い | 能力に応じて昇給する場合がある |

| 福利厚生 | 正社員や無期雇用に比べて適用範囲が狭いことがある | 適用される |

有期労働契約と試用期間の違い

2つの違いは、「労働契約の解除・終了方法」です。

試用期間とは、企業が労働者の適性や能力を見極めるための期間をいいます。

無期労働契約の正社員の場合、試用期間後も長く働くことが前提のため、試用期間満了後に雇用を打ち切る(本採用を拒否する)ことは「解雇」にあたります。そのため、本採用を拒否する場合には、解雇に相当する合理的な理由が必要です。

一方、試用期間を有期労働契約として扱う場合、期間満了後に契約を終了させることも可能と考えられます。また、期間満了に伴う契約終了なので、解雇にもあたらないと考えられています。

ただし、職務内容や待遇が実質的に試用期間と変わらず、有期労働契約が設けられた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するものである場合には、有期労働契約とみなされず、雇止めが違法となる可能性があるため注意が必要です。

試用期間については、以下のページでも詳しく解説しています。

有期労働契約の期間は3年間が上限

有期労働契約の期間は最長3年と定められていますが、これは1回の契約期間の上限であり、更新を制限するものではありません。

また、職業選択の自由を守るため契約初日から1年が経過した日以降は、労働者はいつでも退職を申し出ることができるとされています。

上限が5年になる特例

有期労働契約期間の上限は、例外的に5年となるケースがあります。

「高度な専門的知識、技術、経験を有する者」と「満60歳以上の者」は、最長5年の有期労働契約を締結することができます。

具体的には、以下のような者が該当します。

- 博士の学位を有する者

- 公認会計士、弁護士、医師、一級建築士、薬剤師など

- 農林水産業の技術者、土木・建築技術者、システムエンジニア、デザイナーなど

- システムアナリストやアクチュアリー資格試験の合格者

- 発明者、創作者、種苗法上の登録品種の育成者

ただし、一定の年収や実務経験が必要とされるものもあります。

また、建設工事など、事業完了までの期間が決まっているものについては、その期間を上限とすることができます。

有期労働契約期間の下限

有期労働契約の期間に、下限はありません。ただし、必要以上に短い期間を設定し、何度も契約更新を繰り返すことがないよう配慮することが義務付けられています(労契法17条2項)。

これは、労働者の不安をできるだけ軽減するための義務です。毎回「雇止めされるのではないか」と不安を与えることは望ましくないため、契約期間の設定には配慮が求められています。

なお、この配慮義務に違反しても契約期間が無効になるわけではありませんが、労働者とのトラブルを招いたり、雇止めが無効になったりするおそれがあるため、注意が必要です。

有期労働契約の締結

労働契約を締結する際は、「雇用契約書」や「労働条件通知書」を締結・提示する必要があります。

| 雇用契約書 | 企業と労働者が、労働条件について合意したことを証明するための書類です。双方の署名・捺印によって成立します。法律上の作成義務はなく、労働条件通知書と併せることも可能です(労働条件通知書 兼 雇用契約書など)。 |

|---|---|

| 労働条件通知書 | 企業が労働者に対し、労働条件を通知するための書類です。双方の合意は不要ですが、法律上の作成義務があります。また、必ず記載しなければならない「絶対的明示記載事項」と、該当があれば記載が必要な「相対的明示記載事項」があります。 |

また、有期労働契約においては、契約時に以下の事項についても明示しなければなりません(厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)。

- 更新の有無の明示

「自動的に契約を更新する」、「契約を更新する場合がある」、「契約は更新しない」など具体的な内容を記載します。 - 判断基準の明示

契約更新の判断基準を記載します。例えば、契約期間満了時の業務量、勤務実績や勤務態度、企業の経営状況、担当している業務の進捗状況などとするのが一般的です。 - 労働条件の明示

トラブル防止のため、以下のような労働条件を書面や電子メールにて明示する必要があります。- 労働契約期間

- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

- 就業場所、従事すべき業務

- 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間・休暇・休日、就業時転換・賃金(退職金や臨時の賃金、賞与等を除く)の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給

- 退職(解雇の事由を含む)

- 保険適応の有無など

また、パート・アルバイトを新たに雇用した場合は、「昇給・賞与・退職手当の有無」「雇用管理の改善などの相談窓口」についても書面や電子メールで明示しなければなりません。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

有期労働契約の更新

有期労働契約は、期間の満了により当然に終了します。そのため、契約を更新する際は、労働者と改めて有期労働契約を締結し直さなければなりません。

ただし、雇用契約書などに「労使の異議がない場合、自動更新とする」などの文言がある場合、契約は自動的に更新されます。

また、契約期間満了後も更新手続をせずに働き続けた場合、「黙示の合意」があったとして、契約が更新されたものとみなされます(民法629条1項)。

なお、自動更新を繰り返すこと自体は違法とされませんが、実質的な無期労働契約とみなされたり、労働者に雇用継続の期待を持たせることで、雇止めは無効だとされるリスクはあります。

また、契約更新の繰り返しも問題ありませんが、労働者に毎回雇止めの不安を与えるのは望ましくないため、必要以上に短い契約期間を設けるのは避けましょう(労契法第17条第2項参照)。

契約期間途中の解雇・解除

契約期間満了前に解雇・契約解除することは、基本的に認められません。

ただし、企業の倒産や天地災害など“やむを得ない事情”がある場合、例外的に契約期間途中での解除が認められる可能性があります。また、労働者の職務怠慢なども、契約を解除する理由になり得ます。

やむを得ない事情で途中解除する場合も、その30日前までに労働者へ解雇予告を行うことが義務付けられています。これを怠った場合、それぞれの給与額に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。

もっとも、労使間の合意があれば、契約期間中であっても契約を解除することは可能です(合意解約)。

契約の途中解除や解雇については、以下のページもご覧ください。

改正労働契約法で定められた有期労働契約のルール

2013年4月に施行された改正労働契約法により、有期労働契約について以下3つのルールが定められました。

- ①無期労働契約への転換

- ②「雇止め法理」の明文化

- ③不合理な労働条件の禁止

これらの目的は、有期雇用労働者の雇用安定を図ることや、契約解除による不安を解消することなどが挙げられます。それぞれ詳しくみていきましょう。

①無期労働契約への転換

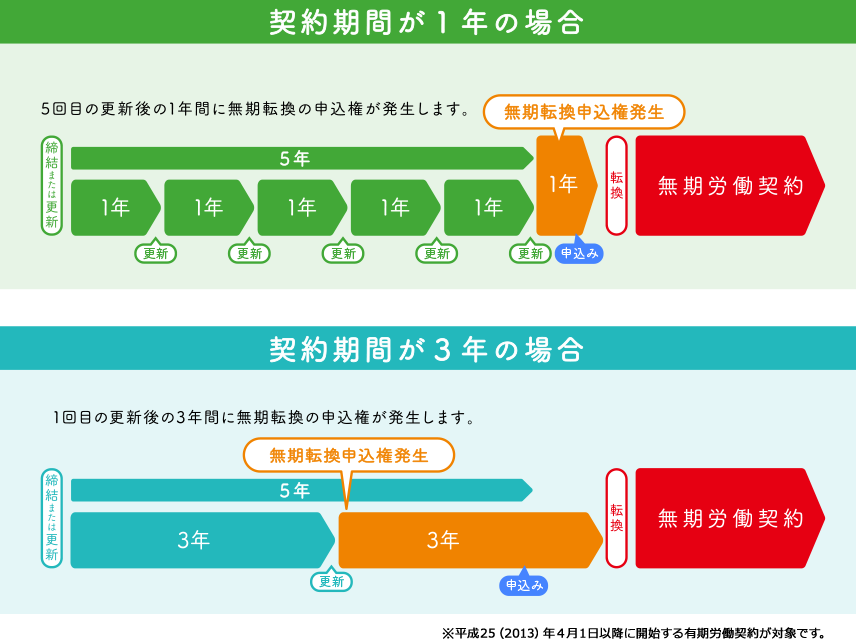

「有期労働契約の通算が5年」を超えた場合、労働者の申込みにより、期間の定めがない無期労働契約へ切り替わる制度です(労契法18条)。

1回の契約期間や契約更新の回数にかかわらず、契約期間がトータル5年を超える期間を定めた契約を締結した時点で、労働者に「無期転換申込権」が発生します。労働者から無期転換の申込を受けた場合、企業は断ることができず、自動的に無期労働契約へと転換されます。

無期転換申込権の発生前に契約を解除したり、一方的に契約回数を制限したりすることは、制度の趣旨に反し、不当な雇止めとして無効となる可能性があるため注意が必要です。

もっとも、無期転換ルールには、実務に精通した労働者を長く雇用できる、長期的な視点で人材育成できるといったメリットがあります。

無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

②「雇止め法理」の明文化

雇止めとは、有期労働契約を締結している労働者と、契約期間の更新はしないで、契約を終了させることです。

有期労働契約には期間の定めがあるため、契約期間が満了すれば当然に終了するのが原則です。

ただし、何度も更新が繰り返され、雇用期間も長期にわたるような場合は、実質的に期間の定めのない無期労働契約と変わらず、労働者も更新されるものとの期待を抱くと考えられます。

そこで、このような有期雇用労働者を保護するため、判例では、雇止めのケースであっても、解雇権濫用法理を類推適用し、合理的理由のない雇止めは無効と判断されてきました。この判例法理を「雇止め法理」といいます。この雇止め法理が、法改正により「労働契約法19条」として明文化されました。

つまり、有期雇用労働者に対して無制限に雇止めを行うことは、法律上禁止されているため注意が必要です。

「雇止め法理」について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

③不合理な労働条件の禁止

不合理な労働条件の禁止は、パートタイム・有期雇用労働法で定められています。

この法律は、2019年4月の働き方改革に伴い施行されました。具体的には、「職務内容等であれば同じ賃金を支払うべき」という同一労働同一賃金を掲げ、雇用形態による不合理な格差を禁止しています(パートタイム・有期雇用労働法第9条)。

不合理な格差とは、以下のような待遇について、雇用形態を理由に差別的取扱いをすることをいいます。

- 基本給

- 賞与

- 昇給

- 各種手当(役職手当、通勤手当、食事手当など)

- 教育訓練

- 福利厚生

- 休暇

つまり、職務内容等が同一であって、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者について、「契約社員だから」という理由だけで給与を低くしたり、福利厚生の利用を制限したりすることは認めらないと考えられます。

また、待遇差を設ける場合、企業は労働者にその理由を十分説明する必要があります。

働き方改革における同一労働同一賃金については、以下のページでも解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

【2024年4月】有期労働契約の労働条件明示に関する改正

2024年4月から、以下のとおり、有期労働契約の労働条件明示ルールが3つ追加されます。

企業としては新しい明示ルールを正確に把握し、適切に対処することが求められます。

①「就業場所・業務の変更の範囲」の明示

改正前に義務付けられていた「雇入れ直後の就業場所と業務内容」に加えて、労働契約の締結・有期労働契約の更新のタイミングで、将来の配置転換によって「変更が予想される就業場所や業務内容」を明示することが義務づけられます。

②「更新上限の有無と内容」の明示

有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示することが義務化されます。また、最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することも義務となります。

③「無期転換申込権」と「無期転換後の労働条件」の明示

無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換の申込みができることと無期転換後の労働条件を明示しなければならなくなります。また、正社員とのバランスを考慮した上で労働条件を決定し、労働者に説明するよう努める必要があります。

有期労働契約における労務管理上の注意点

有期労働契約では、労務管理上注意すべきポイントがあります。何も対策をしていないと、正社員と区別ができず労働トラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

特に重要なポイントについて、以下で解説します。

就業規則の作成・整備

有期雇用労働者と正社員の待遇に差を設ける場合、就業規則を別々に作成する等の見直しが必要です。

例えば、基本給や有給休暇、福利厚生などで差を設けることが考えられます。

就業規則が1つしかないと、有期雇用労働者にも正社員と同じ就業規則が適用されてしまう可能性があります。

この点、「有期雇用労働者は雇用契約で定めているから問題ない」という企業もありますが、就業規則の内容よりも不利な労働条件を定めることは認められません。よって、就業規則の内容よりも不利な雇用契約の内容は無効となり、就業規則の内容が適用されたものとみなされます。

有期雇用労働者を初めて雇用する際は、就業規則を改定する、又は有期雇用労働者用の就業規則を作成するなどの対応が必要となります。

就業規則の作成方法などは、以下のページで解説しています。

社会保険・雇用保険の加入

有期雇用労働者も、一定の条件を満たせば社会保険や雇用保険に加入しなければなりません。加入条件は、以下のとおりです。

【社会保険】

- 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であること

- 1週間の労働時間が20時間以上であり、1か月の給与が8万8000円以上、2ヶ月以上雇用契約の継続が見込まれ、学生ではないこと

【雇用保険】(雇用保険法第6条第1号、第2号参照)

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 雇用期間が31日以上の見込みであること

社会保険や雇用保険の未加入は罰則を受けるおそれがあるため、注意が必要です。

労働法の適用

有期雇用労働者にも、以下の規定が適用されます。

- 【産前・産後休業】

正社員と同じく、産前6週間及び産後8週間の女性労働者が取得できます。 - 【育児休業】

同じ企業で1年以上勤務しており、子が1歳6ヶ月になるまでに契約が満了することが明らかでない場合に取得できます。 - 【介護休業】

同じ企業で1年以上勤務しており、“休業開始日より93日が経過した日”から“6ヶ月が経過する日”までに契約が満了することが明らかでない場合に取得できます。

なお、「妊娠したこと」や「育児休業を取得したこと」を理由に雇止めすることは、不利益取扱いにあたり違法となります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある