労働基準法上の休憩時間とは?基本の三原則や分割などのルールについて

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

仕事中の「休憩時間」は、実態として「休憩している」といえるような時間でなければなりません。

労働基準法には、休憩時間の長さやタイミング等の決まりが明記されています。また、1日に6時間以上勤務した従業員に対しては、休憩を与えなければならないことが定められています。

しかし、労働時間が6時間ぴったりであった場合等、判断に迷う場合もあるでしょう。

ここでは、休憩時間の長さや付与の方法、休憩時間に該当するかの判断が難しいケース等について解説します。

目次

労働基準法における休憩時間

労働基準法では、労働者に与えることを義務づけている休憩時間について、1日の労働時間を基準に定めています。

1日の労働時間に対して与えなければならない休憩時間は、下表のとおりです。

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 6時間以下 | 与えなくてもよい |

| 6時間超8時間以下 | 45分以上 |

| 8時間超 | 1時間以上 |

休憩時間は、労働時間の合間に与えなければならず、かつ、従業員に自由に利用させなければならないことが労働基準法により定められています。

労働時間が6時間以下である場合には、休憩を与えなくても違法ではありません。そのため、労働時間が6時間ちょうどであれば休憩を与える義務は生じません。

しかし、労働時間が6時間以下で休憩を与えることや、最低時間を超える休憩時間を与えることは自由です。

労働基準法の休憩時間のルールは、雇用形態に影響されません。そのため、派遣労働者やパート・アルバイトでも、労働時間が6時間以上の日には、正社員と同じように休憩させる必要があります。

違反した場合の罰則

労働者に休憩時間を与える義務に違反すると、使用者には6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります。

故意に休憩時間を与えなかった場合だけでなく、労働者が休憩することを忘れていた場合であっても違反となるため注意しましょう。

また、休憩を与えるときには、「休憩時間の三原則」に違反しないように与えなければなりません(三原則の詳細は次項で解説します)。違反すると、休憩を与えていないのと同様に扱われます。

本来であれば休憩時間であるはずの時間に労働をさせると、その労働時間に対する未払い賃金が発生し、請求を受けるおそれがあります。

加えて、使用者は、労働者の健康と安全を守る義務(安全配慮義務)を負っていますので、休憩時間が不足したために労働者に健康被害が生じると、治療費等を賠償しなければならなくなるおそれもあります。

休憩時間の三原則

休憩時間には、労働基準法34条1項、2項、3項に基づく、以下の三原則が存在します。

- ①途中付与の原則

- ②一斉付与の原則

- ③自由利用の原則

それぞれ順に解説していきます。

労働基準法

第34条

- 1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

- 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

- 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

途中付与の原則

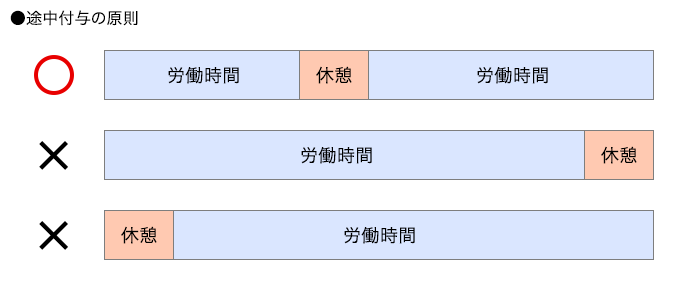

休憩は、下図の「〇」の例のように、労働時間と労働時間の間に挟むのが適切です。

労働基準法34条1項には、休憩時間を労働時間の“途中”に与えるべきことが明記されていますが、具体的なタイミングについては示されていません。この点、休憩のタイミングを下図の「×」の例のように終業時間の後、あるいは始業時間の前にすることは、労働時間の“途中”に休憩を与えているとはいえませんので、認められません。

一斉付与の原則

休憩時間は、事業場の労働者全員に、同時に与えなければならないのが原則です(労基法34条2項)。つまり、労働者をいくつかのグループに分けて交代で休憩させることや、労働者ごとにバラバラの時間で休憩させることは、基本的にはできません。しかしながら、業務の性質上、労働者全員が同時に事業場を離れることが不都合をもたらすケースもあるでしょう。

そこで、次にあげる2つのケースでは、この原則を適用しなくても良いことになっています。

例外となる特定の業種

運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽業、そして官公署の事業に該当するケースでは、労使協定を結ばなくても当然に、一斉付与の原則は適用されません(労基則31条)。

労働基準法

別表第1(※該当号数のみ抜粋)

- 4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

- 8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

- 9 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

- 10 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

- 11 郵便、信書便又は電気通信の事業

- 13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

- 14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

なお、「休憩時間の規定が適用されない労働者」であげた業種に携わる労働者も、もちろん原則の適用外となります。

労使協定による例外

使用者と労働者の過半数代表者とで、以下について取り決め、その内容に沿った労使協定を結べば、個々に休憩を与えることが可能です。

- ①休憩時間を一斉に付与しない労働者の範囲

- ②①の労働者に対する休憩の与え方

なお、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要はありません。

自由利用の原則

休憩時間は、労働者が業務から完全に開放されることが保障されている時間です。したがって、労働者には、休憩時間を自由に利用させる必要があります(労基法34条3項)。

例えば、休憩時間も電話や来客の対応をしなければならないといった場合、労働者は自由にその場を離れることができませんし、業務から解放された状態ともいえないため、自由利用の原則に反しているといえます。

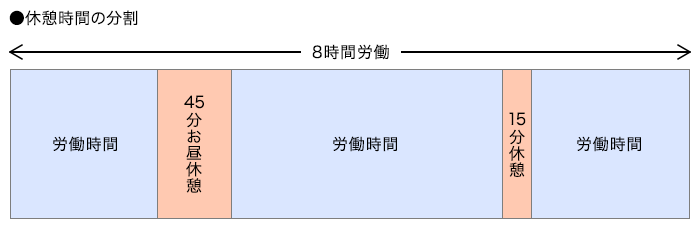

休憩時間を45分と15分などに分割することは可能

休憩時間の分割を禁止する法律上の規定はありませんので、分割して与えることは可能です。 所定労働時間が8時間を超える事業場では1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。この場合、一括でも分割でも良いとされています。 例えば、1時間分の休憩を一括で与えることもできれば、「図」のようにお昼(45分)と夕方(15分)とに分割して与えることもできます。

1日の休憩時間を細かく分割し、1回の休憩時間が極端に短くなっている場合には、食事等、休息に充てるための十分な時間を確保できません。 その場合、労働基準法上の「休憩時間」を与えたものとはみなされず、違法となるおそれがあるため注意しましょう。

残業中の休憩時間

残業中に休憩時間を与えるかどうかは、実労働時間(所定労働時間+残業時間)と、所定の休憩時間によって変わってきます。

《例》実労働時間9時間(所定労働時間8時間+残業時間1時間)

a). 所定の休憩時間が45分

残業中に少なくとも15分の休憩を与える必要があります。

b). 所定の休憩時間が1時間

追加の休憩時間を与えなくても違法ではありません。

※いずれも、就業規則に特段の定めがあれば、それに従って付与します。

なお、残業中の休憩にも途中付与の原則が適用されるため、終業時間後に休憩時間をくっつけて、その分早く帰宅させること等はできません。

労働基準法によれば、残業が生じて実労働時間が9時間や10時間になっても、1時間の休憩を与えれば良いのですが、使用者は、労働者の健康状態やパフォーマンスへの影響を考慮し、別途休憩を与える等の対応を行う必要があります。

また、「時間外労働」に対しては割増賃金が発生します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

休憩時間中の3つの利用制限について

休憩時間は基本的に自由に利用できますが、その間に事業場の秩序を乱したり、ほかの労働者の休憩を妨げたりする行為は、許されるべきではありません。

そこで、行政解釈では、以下の要件を満たす制限はやむを得ないとされています。

- ①事業場の規律を保つために必要であること

- ②休憩をとる目的が損なわれないこと

例えば、休憩の後、再び労働ができなくなるような飲酒等の行為を規制することは、①・②の観点から問題ないと判断できます。

施設利用の制限

会社施設の利用に関して、休憩時間中に一定の制限を設けることは、施設管理のために認められると考えられます。

例えば、会議室等の一部施設の立ち入りを禁止することや、施設の利用について許可を取るように求めることは認められるケースが多いでしょう。

このことは、【服務規律】と深くかかわりがあります。以下のページでは、服務規律と休憩時間中における施設利用の制限の関係について詳しく説明していますので、ぜひ併せてご覧ください。

私的な外出の制限

私的な外出については、外出をせずとも事業場の中で自由に休憩できると判断できる場合には、これを許可制としても直ちに違法にはなりません。

ただし、休憩時間は労働から解放された時間であり、休憩時間に外出するかどうかも基本的には労働者の自由です。

そのため、実務上は、外出許可を求めることに合理的な理由がある場合に限り、届出を課す等の制限が認められ得るというのが現実的なラインでしょう。

デスクでの昼食や休憩を制限

休憩室等、自席のほかに昼食をとるなどして自由に過ごせるスペースが確保できているのであれば、来客時に体裁が悪いことなどを理由に自席での昼食や休憩を制限することも可能です。ただし、休憩できるスペースが自席以外にない場合等では、やむを得ない行為として制限できないケースも考えられます。

休憩時間の就業規則への規定

休憩時間に関する規定は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。そのため、就業規則には休憩時間の長さ、休憩の取り方のルール等を明記する必要があります。

就業規則

(休憩)第●条

1 休憩時間は、12時から13時までとする。

2 業務上の都合その他やむを得ない事情がある場合には、休憩時間を変更し、又は分割して与えることがある。

なお、「就業規則」の作成について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

休憩時間の規定が適用されない労働者

- (ア)農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者

- (イ)管理監督者又は機密の事務を取り扱う者

- (ウ)監視又は断続的労働に従事する者

労働基準法上の休憩時間の規定に則った運用が適さない上記(ア)~(ウ)に従事する労働者には、その規定の適用対象外となります(労基法41条)。

休憩時間と労働時間の判断が難しいケース

休憩時間は、労働者が労働から離れていることが保障される時間です。そのため、休憩時間に対して、賃金は発生しません。

もしも“労働時間”を“休憩時間”として扱ってしまうと、賃金の未払いが発生してしまいます。

“休憩時間”か“労働時間”かの判断が難しい時間として、次のような時間が挙げられます。

- ①手待時間(待機時間)

- ②仮眠時間

- ③ランチミーティングの時間

これらの時間について、次項より解説します。

また、“休憩時間”か“労働時間”かどうかを判断するカギとなる“労働時間”の考え方についての詳細は、以下のページで解説しています。併せてご覧ください。

手待時間(待機時間)

手待ち時間とは、使用者から指示があればすぐに就業できるよう、待機している時間をいいます。

一見、労働しているように見えないかもしれませんが、待機時間も使用者の指揮命令下から離れているとはいえないため、休憩ではなく、労働の時間として扱います。

以下のページでは、「手待時間」と呼ばれ得る具体的な例を紹介しています。ぜひ併せてご覧いただき、より理解を深めていただければと思います。

仮眠時間

仮眠時間は、主に夜勤のある警備業務などに設けられている、睡眠するための時間のことです。仮眠時間が休憩時間になるためには、当該時間に労働しないことが保証されていなければなりません。

たとえ結果的に労働しなくても、仮眠時間にトラブルが発生したときには対応することを義務づけられている場合には、休憩時間に該当しません。そのため、その場合には、仮眠時間にも賃金が発生します。

ランチミーティング

ランチミーティングは、一般的には、食事の席をともにしながら、通常の会議よりもカジュアルに意見交換等を行うことができる場です。労働者の交流の機会が増え、業務の円滑な進行が期待できる一方で、それが強制的に行われているものであれば、休憩時間を自由に利用できなくなることが懸念されます。

また、不参加だと何らかの不利益を被るおそれがあるため参加せざるを得ない、いつも上司指定の場所で行われるといったケースでも、使用者の指揮命令のもと、休憩時間の自由利用が制限されていると評価される可能性があります。その場合、ランチミーティングの時間は労働時間として扱わなければならず、別途休憩時間を設けなければなりません。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある