代替休暇制度とは?導入時の手続きや注意点について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

2010年に法定割増賃金率の引き上げ等をはじめとする労働基準法の改正が行われました。この改正によって「代替休暇制度」が新設されました。

それ以来、大企業についてのみ適用されてきましたが、2023年4月の改正により中小企業にも適用されるようになりました。

今回は、代替休暇制度の概要や社内規定への制度導入時の注意点について、わかりやすく解説していきます。

目次

代替休暇制度とは

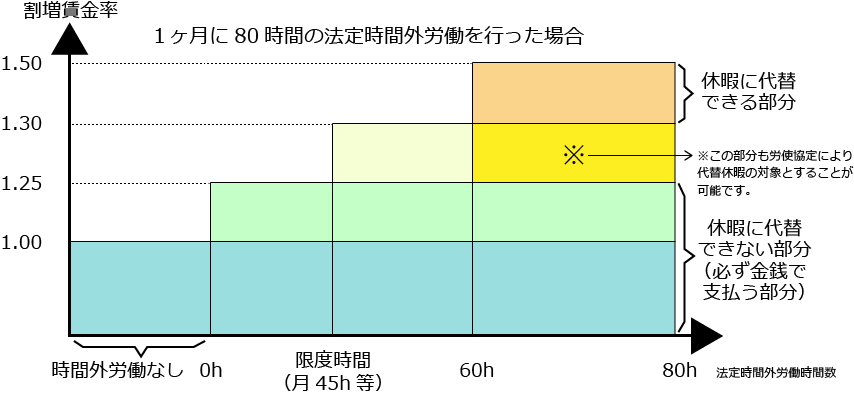

代替休暇制度とは、月60時間を境に25%程度増加する割増賃金について、労使協定により、金銭での支払いに替えて有給の休暇(代替休暇)を付与することを認める制度です(労働基準法37条3項)。

この制度は、働き方改革に伴う労働基準法の改正によって、月60時間を超える割増賃金率が引き上げられるとともに新設されました。

代替休暇制度を導入することによって、残業代の支払いを抑制できるだけでなく、労働者が疲労を回復して健康を維持できるといった効果が期待できます。

2023年4月からは中小企業にも適用

月60時間を超える法定時間外労働について、50%以上の割増賃金を支払わなければならないという割増賃金率の引き上げについて、2023年4月からは中小企業についても適用されます。

そして、代替休暇制度についても同様に、中小企業に適用されるようになりました。

なお、中小企業の定義については以下の表をご確認ください。

| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |

|---|---|---|

| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |

中小企業の割増賃金率の引き上げについては、以下の記事でも解説していますので併せてご覧ください。

代休・年次有給休暇との違い

「代休」とは、“休日労働させる代わり”に、他の勤務日の労働義務を免除することをいいます。一方、「代替休暇」は“一定の割増賃金を支払う代わり”に労働義務を免除することです。

どちらも労働義務を免除するという点で共通しますが、主に目的が異なります。

代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものであり、労働基準法37条3項でも区別されています。

年次有給休暇の給与は、通常の賃金だけでなく平均賃金や標準報酬日額を支給することもできます。しかし、代替休暇制度では、通常の賃金の支払いのみが認められています。

年次有給休暇の出勤率の詳しい計算方法等、詳細については下記の記事で説明しています。

また、代休や、類似の制度である振替休日について詳しく知りたい方は下記の記事の説明をご覧ください。

代替休暇制度を導入する際の手続き

代替休暇制度を導入するときには、次のような手続きが必要となります。

- ①労使協定の締結

- ②就業規則への記載

これらの手続きについて、次項より解説します。

労使協定の締結

代替休暇制度を導入するときには、労使協定を締結する必要があります。

労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその組合との間で締結します。

過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との間で締結することになります。

なお、代替休暇制度を導入するために締結した労使協定については、労働基準監督署への届出は不要とされています。

就業規則への記載

休暇に関する事項は、就業規則に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」とされているため、制度を設けたら就業規則を変更しなければなりません。

また、就業規則を変更したときには、所轄労働基準監督署への届出を行う必要があります。さらに、労働者に変更後の就業規則を周知する必要もあるので注意しましょう。

労使協定で定める事項

代替休暇制度に関する労使協定では、制度の詳細についても定める必要があります。具体的には、次の項目に関して規定しなければなりません。

- ①代替休暇の時間数の算定方法

- ②代替休暇の単位

- ③代替休暇を付与できる期間

- ④代替休暇の取得日の決定方法

- ⑤割増賃金の支払日

これらの事項について、以下で解説します。

①代替休暇の時間数の算定方法

代替休暇に換算できるのは、月60時間を超える時間外労働時間に対する割増賃金率(50%以上)と、通常の時間外労働に対する割増賃金率(25%以上)の差(25%以上)に相当する割増賃金です。つまり、代替休暇の時間数は、次の計算式により求められます。

代替休暇の時間数=(1ヶ月の法定時間外労働時間数-60)× 換算率※

※換算率=月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率-代替休暇取得時に支払うべき割増賃金率(具体的な数値は労使協定によって定めます。)

代替休暇の時間数の計算例

実際に計算してみましょう。

例:

月60時間を超える時間外労働時間に対する割増賃金率⇒50%

代替休暇取得時に支払うべき割増賃金⇒30%

法定時間外労働時間数⇒100時間

例の場合、換算率は「1.5%-1.3%=0.2%」なので、

「代替休暇の時間数=(100時間-60時間)×0.2%=8時間」

したがって、この月に関して、労働者は8時間の代替休暇を取得することが可能です。なお、次項のとおり、代替休暇の取得単位は定められているため注意が必要です。

②代替休暇の単位

代替休暇制度は、長時間労働を抑制するとともに、長時間労働をした労働者に休息の機会を与えることを目的としています。そのため、まとまった休息をとらせるべく、代替休暇の取得単位は1日または半日と定められています。

ただし、労使協定の定めによっては、“半日”の定義について、厳密に1日の所定労働時間の2分の1としないことも可能です。例えば、前半3時間30分と後半4時間30分に分け、それぞれを“半日”とするといったことができます。

端数の時間がある場合

代替休暇の計算上、端数が生じる場合があります。このような場合には、以下のいずれかの方法で処理することになります。

- ①端数とならない部分についてのみ代替休暇を取得させ、端数分については割増賃金として支払う

- ②取得単位に満たない部分については、他の有給休暇を組み合わせる

例:1日の所定労働時間が8時間、代替休暇の時間数が11時間のケース

①の方法による場合

代替休暇を1日分取得させ、端数(3時間)分については金銭で割増賃金として支払う。

②の方法による場合

1日分の代休休暇と、半日分の休暇(代替休暇3時間分にその他の有給休暇の1時間分を組み合わせる)を取得させる。

③代替休暇を付与できる期間

代替休暇は、労働者に休息の機会を確保することを目的としているため、時間外労働をした月と近接して付与する必要があります。そのため、時間外労働をした月から2ヶ月以内、つまり翌月または翌々月に付与することとされています。

例えば、7月20日~8月19日の法定時間外労働数が60時間超になった場合、代替休暇の取得期限は8月20日~10月19日となります。

なお、2ヶ月連続で法定時間外労働時間数が60時間超になったときは、前後の代替休暇を合算することもできますが、取得期限は変わりません。

④代替休暇の取得日の決定方法

代替休暇は、労働者がそれぞれの意思で取得するものであるため、使用者は、代替休暇の取得希望の有無を労働者に確認する必要があります。このとき、実際の取得日や取得単位について確認することまでは求められず、取得を希望するか否かを確認する程度で足りるとされます。

ただし、代替休暇には取得期限があるため、早期に意思確認し、取得日を決定することが望ましいでしょう。トラブルを回避するためにも、例えば給与計算の締日から1週間以内に意思確認を行い、取得を希望する場合には取得日を決定するというように、取得日の決定方法についてあらかじめ労使協定で定めておくべきだといえます。

⑤割増賃金の支払日

代替休暇の取得の有無によって、当該休暇に相応する割増賃金を支払うべきか否かが変わるので、割増賃金の支払日が問題となります。この点、トラブル回避のために、割増賃金の支払日に関しても、あらかじめ労使協定で定めておくことが重要です。

一般的に、以下の例のように定めるケースが多いようです。

- ①労働者が代替休暇の取得を希望する場合

割増賃金が発生した賃金計算期間に対応する賃金支払日 - ②代替休暇の取得を希望したものの、実際には取得できなかった場合

代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間に対応する賃金支払日 - ③代替休暇の取得を希望しない、または希望が確認できない場合

割増賃金が発生した賃金計算期間に対応する賃金支払日 - ④意思確認時に代替休暇の取得を希望しなかったが、後日希望してきた場合

割増賃金が発生した賃金計算期間に対応する賃金支払日(過払分については翌月の賃金支払日に清算する)

代替休暇制度導入における注意点

そもそも、代替休暇の対象となるほど長時間の法定時間外労働が行われている会社では、代替休暇を付与することが現実的ではないケースがあります。

さらに、代替休暇制度には次のような問題もあります。

- ①代替休暇の取得を義務付けることはできない

- ②25%超の割増賃金の支払い義務はなくならない

これらの問題について、次項より解説します。

代替休暇の取得を義務付けることはできない

代替休暇制度を導入したとしても、労働者に代替休暇の取得を義務付けることはできません。したがって、代替休暇の取得要件を満たした労働者は、50%以上の割増賃金を受け取るか、代替休暇を取得するかを選択することができます。

25%超の割増賃金の支払い義務はなくならない

代替休暇制度を適用しても、通常の時間外労働に対して支払われる25%以上の割増賃金支払いは必要となります。

そのため、1ヶ月の時間外労働を合計して、60時間を超える分については、割増賃金の全額を代替休暇にすることはできません。

また、月60時間以内の時間外労働について発生する割増賃金を代替休暇として取得させることはできないので注意しましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある