フレックスタイム制における時間外労働(残業)|計算方法や注意点

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

フレックスタイム制を導入することにより、労働者は自身のライフスタイルに応じた働き方をすることができ、さらに、長時間労働を予防できる可能性があります。しかし、フレックスタイム制であっても時間外労働は発生する可能性はあります。

時間外労働があれば残業代が発生するので、正しい給与を支給するために、どのような労働時間が時間外労働になるのかを把握する必要があります。

この記事では、フレックスタイム制における時間外労働の取り扱いや計算方法、労務管理の注意点等についてわかりやすく解説します。

目次

フレックスタイム制における時間外労働(残業)の取り扱い

フレックスタイム制とは、労働者が出退勤時間を自由に決められるようにしながら、「一定期間」について「決められた時間」だけ働いてもらう制度です。

フレックスタイム制に関する主な用語として、次のものが挙げられます。

清算期間:労働すべき時間を定めた期間(3ヶ月以内、労働基準法32条の3第2号)

総労働時間(労働時間の総枠):あらかじめ定めた労働時間の総量(同条第3号)

実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合には、法定時間外労働(残業)として扱われます。

フレックスタイム制であっても、時間外労働を行わせるためには36協定を締結する必要があります。ただし、通常の場合とは異なり、1日あたりの延長時間を定める必要はないと考えられます。

フレックスタイム制の仕組み等について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

フレックスタイム制の「総労働時間」の決め方

フレックスタイム制の総労働時間は、基本的には、7日につき40時間以下となり、1ヶ月の日数(28日~31日)によって上限時間が変動します。

一般的な法定労働時間が1日8時間、週40時間であるのとは異なり、フレックスタイム制では基本的に1ヶ月単位で総労働時間を考えます。

フレックスタイム制の総労働時間とは、清算期間において定められた「労働者が労働すべき時間」です。

総労働時間は法定労働時間を超えないように定める必要があるため、1週間の総労働時間は、基本的に40時間を超えることができません。

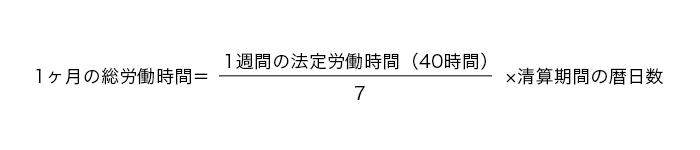

具体的に説明すると、1ヶ月の総労働時間は、次の式によって計算します。

そして、その月の日数によって以下のように計算します。

| 1ヶ月が31日である月 | 40時間÷7×31≒177.1時間 |

|---|---|

| 1ヶ月が30日である月 | 40時間÷7×30≒171.4時間 |

| 1ヶ月が29日である月 | 40時間÷7×29≒165.7時間 |

| 1ヶ月が28日である月 | 40時間÷7×28≒160.0時間 |

フレックスタイム制における時間外労働の計算方法

フレックスタイム制の残業代は、以下の式によって計算します。

残業代=1時間あたりの基礎賃金×時間外労働(残業時間)×割増率

ただし、フレックスタイム制の清算期間は、最長で3ヶ月とされています。清算期間が1ヶ月の場合と、1ヶ月を超える場合とでは、残業代の計算に用いる時間外労働の時間の求め方が異なります。

清算期間が1ヶ月の場合と、1ヶ月を超える場合について、次項より解説します。

清算期間が1ヶ月の場合

フレックスタイム制の時間外労働は、以下の式で求めることができます。

実労働時間-総労働時間⁼時間外労働

【例】

・清算期間が1ヶ月、総労働時間を法定労働時間と同じ時間に定めているケース

・1ヶ月が31日で実労働時間が180時間であった場合

式 180-177.1=2.9 →2.9時間が時間外労働

同じように、総労働時間が法定労働時間と同じ時間で1ヶ月の日数が異なる場合、実労働時間(以下の表では、180時間)が変わらなければ、時間外労働は表のようになります。

| 総労働時間 | 時間外労働 (実労働時間‐総労働時間) |

|

|---|---|---|

| 1ヶ月が31日である月 | 177.1時間 | 2.9時間 |

| 1ヶ月が30日である月 | 171.4時間 | 8.6時間 |

| 1ヶ月が29日である月 | 165.7時間 | 14.3時間 |

| 1ヶ月が28日である月 | 160.0時間 | 20時間 |

清算期間が1ヶ月を超える場合

フレックスタイム制の清算期間が1ヶ月を超える場合には、以下のどちらかに該当した時間が時間外労働となります。

- (ア)1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

- (イ)(ア)を除き、清算期間を通じて、総労働時間である週平均40時間を超えた労働時間

なお、(ア)に該当する時間も、(イ)に該当する時間もある場合には、両方を合計した時間が時間外労働となります。

上記のことから、清算期間が1ヶ月を超えるケースでは、特定の月において労働時間が法定労働時間を超えても、直ちに時間外労働にはならないと考えられます。

特定の月の労働時間が週平均50時間を超えてはならないという規制は、繁忙期の労働時間が極端に長くなってしまうことを防ぐために設けられています。

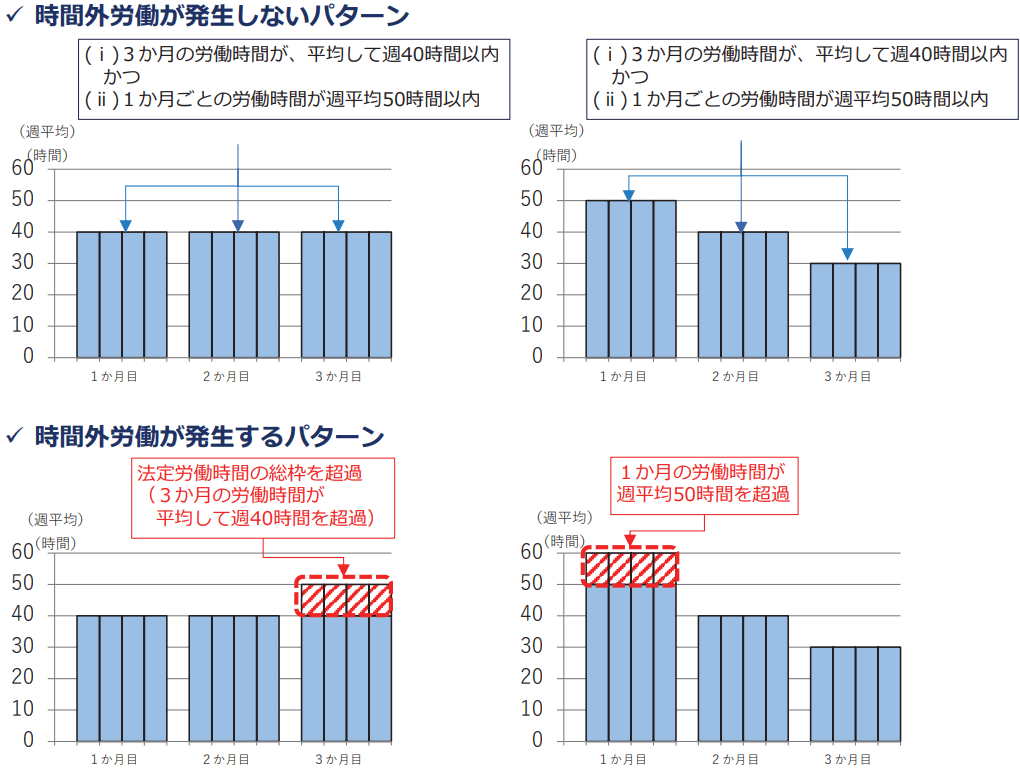

時間外労働が発生する・発生しないパターン

時間外労働になる労働時間は次の2つの場合があります。

- (ア)1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

- (イ)(ア)を除き、清算期間を通じて、総労働時間である週平均40時間を超えた労働時間

通常であれば時間外労働が発生する労働時間であっても、1ヶ月を超える清算期間が設けられたフレックスタイム制については、(ア)(イ)に当てはまらなければ時間外労働にならないと考えられています。

1ヶ月を超える清算期間が設けられたフレックスタイム制について、法定時間外労働が発生したかを区別するポイントは、すべての月で週平均の労働時間が50時間以下であること、及びすべての月を平均した労働時間が週平均40時間以下になっていることです。

清算期間が3ヶ月の場合の時間外労働の計算例

清算期間を2ヶ月~3ヶ月にした場合には、期間中の時間外労働が、基本的に最終月の時間外労働として扱われます。

ただし、清算期間の特定の月において、週平均50時間を超える労働時間については、その月の時間外労働として扱われます。

例えば、実労働時間を7月【190時間】、8月【130時間】、9月【225時間】(※3ヶ月合計【545時間】)とした場合について、時間外労働の具体的な算定方法について確認します。

【(ア)1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間】を確認

| 期間 | 実労働時間 | 週平均50時間となる労働時間数 | 週平均50時間を超えた分の時間外労働 |

|---|---|---|---|

| 7月(31日) | 190時間 | 221.4時間 | 0 |

| 8月(31日) | 130時間 | 221.4時間 | 0 |

| 9月(30日) | 225時間 | 214.2時間 | 10.8時間 |

| 合計 | 545時間 | ― | 10.8時間 |

週平均50時間となる労働時間数は、7月であれば次の式によって求めることができます。

50時間×(31日÷7日)=221.4時間

同じように、各月について週平均50時間となる労働時間数を調べると、時間外労働の合計時間は10.8時間となります。

【(イ)(ア)を除き、清算期間を通じて、総労働時間である週平均40時間を超えた労働時間】を確認

これについて計算すると、次の式によって求めることができます。

545時間-10.8時間-(92日÷7日×40時間)=8.5時間

(ア)(イ)を合計した時間がすべて9月の時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

今回の例では、9月の時間外労働は「10.8時間+8.5時間=19.3時間」となります。

フレックスタイム制で時間外労働が法令違反となるケース

時間外労働の上限を超える残業命令が下されている

フレックスタイム制における時間外労働の時間数が上限を超えるほどの残業を命じると、法令違反となるケースがあります。

フレックスタイム制における時間外労働についても、通常の場合と同じように、労働基準法36条4項、5項によって、以下のような「時間外労働の上限規制」の適用を受けます。

時間外労働の上限規制

【原則】

●月45時間以内

●年360時間以内

【特別の事情がある場合(特別条項付き36協定が締結されている場合)】

●時間外労働が年720時間以内

●時間外労働が月45時間を上回ることができるのは年6回まで

●時間外労働+休日労働が単月100時間未満

●時間外労働+休日労働が2ヶ月~6ヶ月の平均で80時間以内

上限を超えた違法な時間外労働を行わせると、6ヶ月以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられるおそれがあります(労基法119条1号)。

時間外労働の上限規制について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

時間外労働の適正な残業代が支払われていない

労働者の実労働時間が総労働時間を超えていた場合において、時間外労働割増賃金を支払わなければ違法となります。

これは、総労働時間を超えた時間について、次の清算期間から差し引く等の処理を行っても違法であることに変わりはないと考えられています。

なぜなら、賃金は全額を支払うことが義務づけられているからです。今期に発生した残業代は、今期の給与として支払わなければならないため注意しましょう。

フレックスタイム制での時間外労働における労務管理の注意点

清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制では、基本的に清算期間の最終月に時間外労働が把握されるので、最終月に時間外労働が長時間に及んでしまうリスクがあります。

最終月の時間外労働が、上限規制を超えるリスクがあることに注意しましょう。

フレックスタイム制を導入すると、労働者によっては時間外労働が増えてしまうことがあります。時間外労働を抑制するためには、深夜勤務を禁止又は許可制にする等の方法があります。

なお、清算期間が1ヶ月を超える場合、労使協定届を所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります(労基法32条の3第4項)。これに違反すると、30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります(同法120条1号)。

フレックスタイム制において休日労働を行った場合

フレックスタイム制においても、法定休日として、少なくとも週に1回又は4週を通じて4日の休日を与えなければなりません(労基法35条)。

法定休日に労働者を労働させた場合には、休日労働として35%以上の割合で算出した割増賃金を支払う必要があります。

これに対して、法定外休日に労働者を労働させた場合には、基本的に通常の労働時間として取り扱い、清算期間を通算した法定労働時間の総枠を超えているときには時間外労働として25%の割増賃金を支払うことになります。

労働基準法

(休日)第35条

1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

フレックスタイム制において有給休暇を取得した場合

フレックスタイム制が適用される労働者が有給休暇を取得すると、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」だけ働いたものとして扱われます。

同じように、半休を取得すると、「標準となる1日の労働時間」の半分だけ働いたものとして扱われます。

ただし、フレックスタイム制において有給休暇によって労働時間に加えられた時間には、割増賃金は適用されません。そのため、通常の賃金を有給休暇の時間分について支払います。

なお、半休を自由に取れる制度にしてしまうと、コアタイムをすべて半休にして出社しない等、意図したものとは異なる方法で利用されるリスクが生じます。そのため、コアタイムに1時間は出社するルールを定める等、半休取得の要件を整備しましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある