副業・兼業の促進に関するガイドライン|企業がとるべき対応

副業・兼業についてYouTubeで配信しています。

副業・兼業は原則自由であって、一定の事由に基づき制限できるという関係にあります。そのため、副業・兼業も原則として認めるべきということになりますが、その際、どのように労働時間を管理すれば良いのか、労働時間に関する規制について何が通算されて、何が通算されないのかといった問題も検討する必要があります。

動画では、副業・兼業がどのような場合に制限できるのか、労働時間の原則的な通算方法や何が通算されて通算されないか等、何回かに分けて解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

複数の仕事を持つ副業・兼業は、少子高齢化による人手不足や、働き方の多様化に応えるために推奨されています。

また、企業にも様々なメリットがあるため、副業・兼業を認める事例も増え続けています。

厚生労働省は、副業・兼業を促進するためのガイドラインを2018年に策定し、直近では2022年に改定しています。

本記事では、ガイドラインの重要なポイントをわかりやすく解説しますので、運用開始を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

副業・兼業の促進に関するガイドラインの策定

厚生労働省は、副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定・公開しています。2018年1月に策定され、2020年9月の改定を経て、2022年7月にも改定されました。

ガイドラインでは、事業主や労働者が留意すべき事項を具体的に示しており、事業主がスムーズに対応できるよう支援しています。

副業・兼業を解禁するまでの適切な手順や注意点、解禁後の運用方法や、例外的に副業・兼業の禁止が認められるケース等も列挙されています。

兼業と副業の違い、導入する企業のメリットなど、ガイドラインの全容は厚生労働省の以下のサイトで確認できます。

副業・兼業の促進に関するガイドライン【厚生労働省】令和4年7月改定版

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf

また、副業・兼業については、以下の記事でも解説しています。

ガイドラインが策定された背景

2019年4月に始まった働き方改革で、政府は副業・兼業を推進する方針を明らかにしました。

これにより、事業主は労働者の希望に応じて副業・兼業を許可することが求められます。

この目的には、多様な人材の育成やスキルアップ、子育てや介護と両立した柔軟な働き方の実現等が掲げられています。

また、社会的にみても、副業や兼業はオープンイノベーション(外部との知識・技術などの共有)として有効な手段です。さらに、地方に人材が流れれば、地域活性化や経済成長にもつながると期待されています。

近年、副業・兼業を希望する労働者は増え続けています。主な理由は、収入源の確保など経済的なものですが、スキルアップや人脈づくりを目的とする人もいます。

また、経団連の2022年の調査によると、副業・兼業を認めている企業は全体の過半数に達しており、より労働者数の多い企業において、認めている割合が高い傾向となっています(経団連/副業・兼業に関するアンケート調査結果)。

働き方改革の全体像を知りたい方は、以下のページをご覧ください。

2022年7月の改定内容

2022年7月のガイドライン改定により、企業が自社のホームページなどで、次の事項について公表することが望ましいとされました。

- 副業・兼業を許容しているか

- 条件付きで副業・兼業を認めている場合には、その条件

さらに、労働者が自らのキャリア形成に取り組むにあたって、副業・兼業についての情報を参考にすることが望ましいとされています。

ガイドラインに基づく企業側の対応

厚生労働省の副業・兼業ガイドラインによれば、労働者が希望している場合には、労働時間でない時間については認める方向で検討することが求められています。

また、ホームページなどで、副業・兼業の取り扱いの情報を公表するのが望ましいとされています。

しかし、副業・兼業を解禁する場合、企業には様々な対応が求められます。

仕事を増やせば労働時間が長くなって心身への負担も増加するため、過労などをふせぐために、より厳格な労務管理が必要です。また、複数の組織に所属するため、雇用手続きも変わる可能性があります。

そこで、必要な手続き等について理解してもらえるように、労働者と十分なコミュニケーションをとることが重要です。

労働時間の通算

労働基準法では法定労働時間が定められており、これを超えた場合は残業代(時間外労働割増賃金)が発生します。また、これは副業・兼業のケースでも同様です。

ただし、本業と副業・兼業の労働時間は通算されるのがポイントです(労働基準法38条)。つまり、たとえ別々の使用者に雇用されていても、各職場の労働時間の合計を管理しなければならないということです。

なお、自社以外の労働時間を客観的に把握するのは難しいので、基本的には自己申告してもらいます。そのため、申告方法やルールについても就業規則で定めておきましょう。

また、労働基準法では時間外労働の上限も定められており、これを超えると罰則を受けるおそれがあるため注意が必要です(同法36条)。

労働時間の上限については、以下のページでご確認ください。

適用除外となる者

一方、本業と副業・兼業の労働時間が通算されない者もいます。具体的には、以下の方々です。

- 個人事業主(フリーランス、共同経営、アドバイザーなど)

- 業務委託契約者や請負契約者

- 顧問、理事、監事

- 高度プロフェッショナル制度対象者

- 農業・畜産業・養蚕業・水産業の従事者

- 管理監督者、機密事務取扱者、監視・断続的業務従事者

これらの職種にある者は、労働基準法が適用される労働者でない者、又は労働者だが労働基準法上の規定の適用が除外されているため、労働時間の規定が適用されない者です。時間外労働や残業代という概念がないため、労働時間の管理も不要です。

ただし、安全配慮義務の点から、労働時間や健康状態は把握することが望ましいとされています。

上記の職種のうち、管理監督者については以下のページでも詳しく解説しています。

割増賃金の支払義務

労働時間の合計が法定労働時間を超えた場合、法定外労働を行った職場の事業主に割増賃金の支払義務を課しています。通常、1社目の所定労働が法定労働時間を超えることはないため、後から労働契約を締結した企業が割増賃金を支払うことになるでしょう。ただし、1社目でも法定労働時間を超えて勤務した場合、両社が支払義務を負います。

また、法定外労働は自社の36協定に従って行わなければなりません。よって、所定労働時間が短い副業先も、基本的に36協定の作成・届出が必要です。

割増賃金の計算方法等は、以下のページでご確認ください。

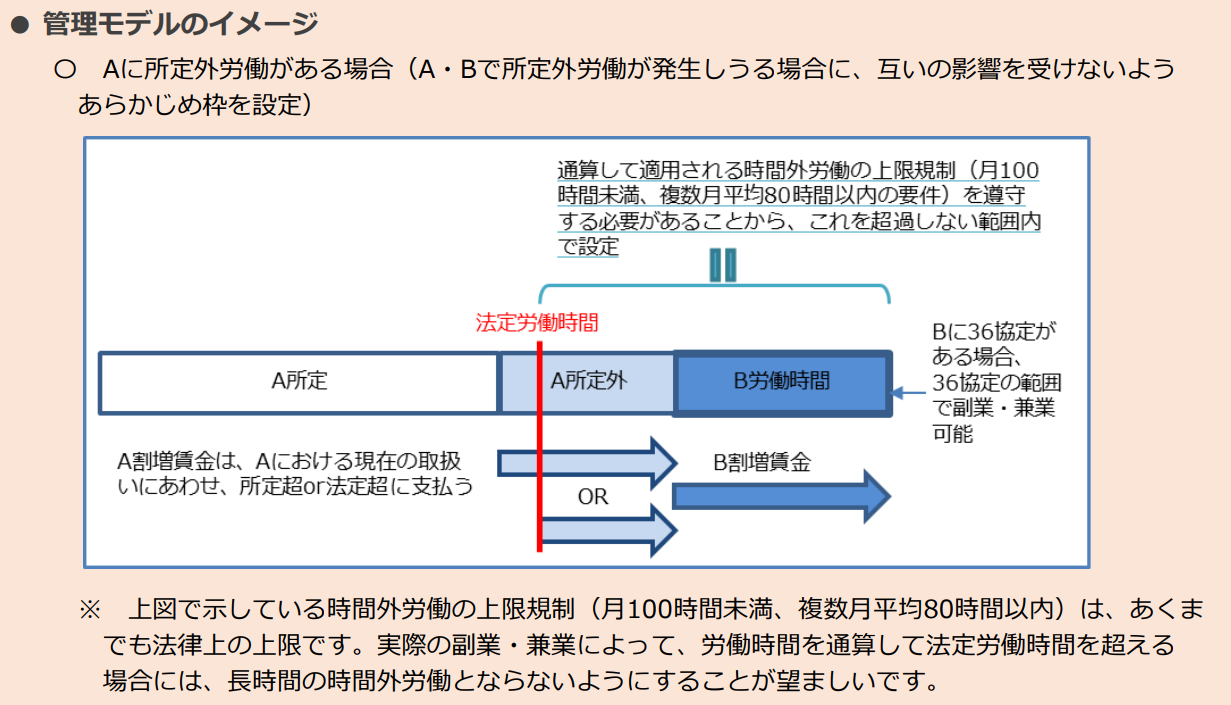

管理モデルの導入

管理モデルとは、労働者や副業・兼業先に守ってもらうための労働時間のモデルのことです。導入する目的として、労働基準法違反となるような長時間労働などを防止することが挙げられます。

管理モデルを導入するときには、自社の所定労働時間や所定外労働時間から、労働基準法の上限を超えない副業・兼業先での労働時間を算出して、その範囲に収めるように求めます。この時間は、労働者を介して副業・兼業先にも伝えるようにしましょう。

なお、労働時間は法定の上限を超えなければ良いというわけではないため、自社での労働時間を抑えながら、副業・兼業先でも抑えることを求めるようにしましょう。

従業員の健康管理

事業主には、従業員が安心して働けるような職場を作る安全配慮義務があり、副業・兼業者に対しても例外ではありません(労働契約法5条)。これを怠った場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うリスクがあります。

健康管理については、具体的に次の措置が義務付けられています。

- 健康診断(労働安全衛生法66条)

- ストレスチェック(労働安全衛生法66条の10)

- 長時間労働者に対する医師の面接指導(労働安全衛生法66条の8)

なお、短時間労働者やパートも実施対象ですが、週の所定労働時間が正社員の3/4以上の者などに限定されています。

また、労働安全衛生法では、複数の職場の労働時間は通算されません。つまり、副業・兼業を行う労働者についても、自社の労働時間をもとに健康管理を行えば良いことになります。

ただし、企業が副業・兼業を推奨している場合、定期的に労働者と面談する等の配慮をすることが望ましいでしょう。

労災保険の適用

副業・兼業の実施にかかわらず、労働者を1人でも雇用していれば労災保険に加入する義務があります。また、実際の補償については、労災が発生した事業場の労災保険が適用されます。

ただし、休業補償などの給付額については、各職場の賃金の合計額をもとに算出されます。例えば、本業で20万円、副業で10万円の収入を得ていた場合、30万円が給付額の算定基礎となります。

また、過労等の労災の認定では、「業務上どれだけの負荷がかかっていたか」がポイントとなります。

これは主に労働時間や業務量を踏まえて判断されるため、本業先と副業・兼業先の労働状況を総合的に評価し、労災認定の審査が行われます。

なお、職場間を移動中の事故については、通勤災害にあたります。この場合、次の職場で働くための移動とみなされるため、基本的に移動先の企業が補償責任を負います。

通勤災害の詳細について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

雇用保険・社会保険の加入

雇用保険

雇用保険が適用されるのは、以下の両方を満たす労働者に限ります。どちらか一方でも満たしていない労働者は雇用保険法の適用除外となります。

- 31日以上継続して雇用されることが見込まれる者

- 1週間の所定労働時間が20時間以上である者

なお、複数の職場で要件を満たしても、二重で雇用保険に加入することはできません。この場合、より多くの賃金を受け取っている職場で加入するのが基本です。

また、それぞれの職場の労働時間を合算することもできません。例えば、週の所定労働時間が本業で15時間、副業で10時間だった場合、どちらの雇用保険にも加入できません。

社会保険

社会保険は、勤務している職場ごとに適用の有無が判断されます。よって、本業先と副業・兼業先いずれも要件を満たす場合、両社で加入手続きが必要となります。

ただし、どちらの年金事務所や医療保険者を選ぶかは労働者の自由です。

各事業主は、自社の報酬をもとに保険料を算定し、労働者が選択した事務所・保険者に納付します。これにより労働者は、すべての職場の報酬を合算して算出した保険金を受け取ることができます。

一方、社会保険において労働時間は通算されないので、いずれの職場でも労働時間の要件を満たさない場合、加入する必要はありません。

税務上の手続き

労働者が副業・兼業をしている場合には、以下の税務手続きについて注意しましょう。

【年末調整】

勤め先が複数あっても、年末調整は1ヶ所のみで行います。実務上、最も多く収入を得ている本業先で対応するのが一般的です。

本業先の担当者は、書類が二重で提出されていないか副業先へ確認すると安心です。

【源泉徴収票】

自社が副業先の場合には、年末調整を行う必要はありませんが、労働者自身が確定申告する必要があるため源泉徴収票を発行する義務があります。

労働者が本業先・副業先それぞれの源泉徴収票をもって確定申告を行うことで、最終的な税額が決定します。

【確定申告】

確定申告が必要なのは、副業先の所得が20万円を超えるケースのみです。それ以下の場合、申告手続きは必要ありません。

就業規則の見直し

2018年に副業・兼業についてのガイドラインが策定されるのと同時に、モデル就業規則に記載されていた「副業・兼業を禁止する規定」を削除する改定が行われています。

その後、モデル就業規則には副業・兼業を認める規定が盛り込まれました。

過去の裁判例で、労働者が労働時間でない時間をどのように利用するかについて、基本的には労働者の自由であると示されているため、これを機に就業規則を改定して副業・兼業を認めることが望ましいでしょう。

ただし、モデル就業規則はあくまでも一例であり、自社の就業規則を改定するときには、実態に合わせるために弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

副業・兼業先の情報の把握について

労働者の副業・兼業を認める場合には、本業への支障や情報漏洩を防ぐため、副業・兼業先の情報を得る必要があります。ただし、労働者が守秘義務を負っている情報について提出を強要することは避けましょう。

労働者から得るべき情報として、主に次のものが挙げられます。

- 副業・兼業先の会社名と所在地

- 副業・兼業先の事業内容

- 副業・兼業の雇用形態

- 副業・兼業の労働契約日と労働期間

特に労働時間については、すべての職場で働いた時間が通算されるため、厳格な管理が必要です。あらかじめ副業・兼業先と労働時間の上限を調整するなど、労働基準法違反を防ぐ取組みが求められます。

また、第三者機関のサービスを利用し、労働時間の合計や健康障害のリスクを管理する方法もあります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある