【深夜労働の割増賃金】計算方法や注意点などについて

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

業種や会社によっては、深夜に働かなければならない労働者がいます。しかし、深夜の労働は、心身共に大きな負担がかかるため、なるべく抑制するのが望ましいと考えられます。

そのため、深夜労働させるためには割増賃金を支払わねばならなかったり、年少者や妊婦、育児や介護をする者に対する深夜労働制限など、法律により多くのルールが設けられています。

本記事では、深夜労働の割増賃金の計算方法や、計算を行う際の注意点、深夜労働に関する制限など、事業主が知っておくべきことについて解説していきます。

目次

深夜労働とは

深夜労働の割増賃金は深夜手当と呼ばれており、労働基準法では、例外的な場合を除いて、午後10時から午前5時までの労働を指します。

この時間帯の労働は一般的に「深夜労働」と呼ばれますが、「深夜業」、「深夜業務」などと言う場合もあり、いずれも同義となります。

深夜労働をさせる場合、使用者は25%以上の割増賃金を支払わなければならず、これを下回ることはできません。

さらに、深夜労働が休日労働であった場合や、時間外労働であった場合には、深夜手当や休日手当を上乗せして割増賃金を支払わねばなりません。

なお、割増賃金について全般的に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

深夜労働に対する割増賃金の計算

深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)は、以下の計算式を用いて算出します。

時間単価(1時間あたりの賃金額)×労働時間数×深夜労働の割増賃金率(1.25)

時間単価は、時給制、日給制、月給制、それぞれ以下のように算出します。

時給制:その時給を用いる

日給制:日給÷1日の労働時間

月給制:月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間

※1ヶ月あたりの平均所定労働時間=(365-年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12

以下の例を使って、深夜労働をさせた場合の割増賃金を計算してみましょう。

(例)時給1300円、所定労働時間が22時~翌7時(休憩時間1時間)の労働者の場合

22時から翌5時まで働いた分については25%増しの深夜手当がつき、5時から7時まで働いた分については、割増賃金なしということになります。

| 労働時間 | 種類 | 計算式 | 賃金 |

|---|---|---|---|

| 22:00~5:00 | 所定労働 深夜手当あり |

1,300円×6時間×1.25 | 9,750円 |

| 5:00~7:00 | 所定労働 割増なし |

1,300円×2時間 | 2,600円 |

| 合計 | 12,350円 | ||

割増賃金の計算方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定労働時間外に深夜労働をさせた場合

法定労働時間外に深夜労働をさせた場合には、法定時間外労働分だけでなく、深夜労働の割増賃金分を合計して支払う必要があります(労基則20条1項)。

25%以上(法定時間外労働の割増賃金率)+25%以上(深夜労働の割増賃金率)=50%以上

よって、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

なお、法定労働時間は1日8時間以内かつ週40時間以内の労働であるため、これを上回る労働時間が法定時間外労働になります。

以下の例を使って、法定労働時間外に深夜労働をさせた場合の割増賃金を計算してみましょう。

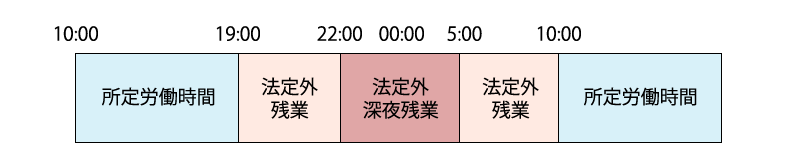

(例)時給1000円、所定労働時間が10時~18時(休憩時間1時間)の労働者が、10時から24時まで働いた場合

労働者の所定労働時間は7時間、法定労働時間は8時間であるため、18時~19時までの1時間の残業は、法定時間内残業(「法内残業」ともいいます。)となり、割増賃金は発生しません(ただし、就業規則等で、法内残業についても割増賃金を支給する旨が定められている場合は、この1時間の残業についても割増賃金が発生しますので、注意が必要です)。

19時~22時までは法定時間外残業となり、22時~24時までが法定時間外残業+深夜労働として考えます。

| 労働時間 | 種類 | 計算式 | 賃金 |

|---|---|---|---|

| 10:00~18:00 | 所定労働 | 1,000円×7時間 | 7,000円 |

| 18:00~19:00 | 法定時間内残業 | 1,000円×1時間 | 1,000円 |

| 19:00~22:00 | 時間外手当 | 1,000円×3時間×1.25 | 3,750円 |

| 22:00~24:00 | 時間外手当+深夜手当 | 1,000円×2時間×1.5(1.25+0.25) | 3,000円 |

| 合計 | 14,750円 | ||

時間外労働については、以下の記事もぜひ参考になさってください。

法定休日に深夜労働をさせた場合

法定休日に深夜労働をさせた場合には、法定休日労働と深夜労働の割増賃金を合計して支払う必要があります(労基則20条2項)。

35%以上(法定休日労働の割増賃金率)+25%以上(深夜労働の割増賃金率)=60%以上

よって、60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

なお、法定休日とは少なくとも週に1日又は4週に4日与えられる休日のことです。週休2日で土日が休みの場合、どちらを法定休日にするかは会社側の判断で決めることができます。

以下の例を使って、法定休日に深夜労働をさせた場合の割増賃金を計算してみましょう。

(例)時給1000円の労働者が、所定労働時間が9時~18時までの労働者が、法定休日に9時~23時(休憩1時間)まで働いた場合

9時~22時までは法定休日労働、22時~23時までは法定休日労働+深夜労働になります。

なお、8時間の法定労働時間を超えて働いていますが、法定休日には法定労働時間というものが存在しないため、時間外手当は発生しません。

| 労働時間 | 種類 | 計算式 | 賃金 |

|---|---|---|---|

| 9:00~22:00 | 休日手当 | 1000円×12時間×1.35 | 16,200円 |

| 22:00~23:00 | 休日手当+深夜手当 | 1,000円×1時間×1.6(1.35+0.25) | 1,600円 |

| 合計 | 17,800円 | ||

法定休日についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

深夜割増賃金の計算を行う際の注意点

深夜割増賃金の計算を行う際に注意すべき点として、以下のことが挙げられます。

- 所定労働時間は実際に出勤した時間からカウントする。

例えば、所定労働時間が10時~19時の従業員が、9時に出勤してきたときは、所定労働時間内であっても、18時以降は法定時間外労働となり、時間外手当の支払が必要になります。 - 管理監督者にも深夜手当を支払う。

管理監督者(管理職)には、時間外手当や休日手当を支払う必要はありませんが、深夜手当については支払う法律上の義務があります。詳しくは後述します。 - 割増賃金額の端数処理

1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が出たときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。1ヶ月の割増賃金(深夜労働、時間外労働、休日労働)の総額に1円未満の端数が出たときも、同じく処理します。 - 深夜労働時間の端数処理

1ヶ月の残業時間(深夜労働、時間外労働、休日労働)の合計に、1時間未満の端数が出たときは、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げます。

深夜労働が日付をまたぐ場合の取扱い

仕事が終わらなかった場合や夜勤である場合等に、働いている状態で24時になり、翌日になってしまうことがあります。このとき、働いている時間帯等により、賃金の割増率が変動するケースがあります。

割増率の変動について、以下で解説します。

深夜労働が日付をまたぎ次の所定労働日にかかる場合

深夜労働が日付をまたぎ、翌日(次の所定労働日)にまでかかった例を見てみましょう。

とても極端な例になってしまいますが、所定労働時間が10時~19時の企業で、労働者が10時から翌日の19時まで、33時間労働したとします。この場合、割増率は以下のように変動します。

①初日の19時~22時が法定時間外労働で25%以上

②初日の22時~翌朝5時が法定時間外労働+深夜労働で50%以上

③翌朝午前5時~10時が法定時間外労働で25%以上

以上のような割増率となり、翌日の午前10時で1日目の労働が終了し、同時に2日目の所定時間内労働が開始することになります。

深夜労働が日付をまたぎ法定休日にかかる場合

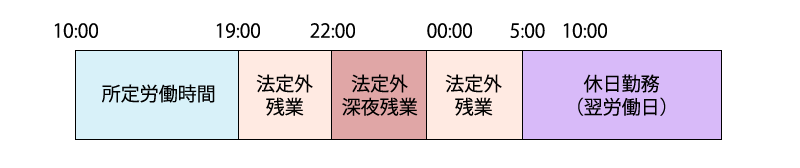

深夜労働が日付をまたぎ、翌日が法定休日だった場合はどうでしょうか。

例えば、所定労働時間が10時~19時の企業で、所定労働日である日の10時から、法定休日である翌日の19時まで労働したとします。この場合、24時で日付が変わり、法定休日となった瞬間から法定休日労働として扱われ、かつ、24時~翌朝5時までは深夜労働でもあるため加算することになります。

例でいうと、

①1日目の19時~22時が法定時間外労働となり25%以上

②22時~24時が法定時間外労働+深夜労働で50%以上

③24時~翌朝5時が法定休日労働+深夜労働で60%以上

④翌朝5時~19時が法定休日労働として35%以上

以上のような割増率となります。

管理監督者の深夜手当について

管理監督者(管理職)は、法定時間外労働と法定休日労働では適用除外となるため、時間外手当や休日手当を支払う必要はありません。ただし、深夜労働は適用されるため、深夜手当を支払うことが法律上義務付けられています(労働基準法41条)。

この点について誤解し、管理監督者に深夜手当を支払っていない企業もあるため注意が必要です。

以下の具体例を使って、管理監督者の深夜手当を計算してみましょう。

(例)1時間あたりの賃金が2500円、所定労働時間10時~19時(休憩1時間)の管理職が、10時~24時まで働いた場合は、以下のように計算します。

| 労働時間 | 種類 | 計算式 | 賃金 |

|---|---|---|---|

| 10:00~19:00 | 所定労働 | 2,500円×8時間 | 20,000円 |

| 19:00~22:00 | 法定時間外残業 | 時間外手当なし | 0円 |

| 22:00~24:00 | 深夜手当 | 2500円×2時間×1.25 | 6,250円 |

| 合計 | 26,250円 | ||

なお、管理監督者に該当するかは、「部長」「課長」など肩書きで判断するのではなく、以下のような要素を考慮して、総合的に判断します。

- 経営者と一体的立場にあるといえるだけの職務内容、責任を有すること

- 自己の労働時間をその裁量で管理できること

- 管理職としてふさわしい職務内容や権限、待遇を受けていること

なお、割増賃金の適用除外については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

固定残業代における深夜手当の取扱い

固定残業代とは、時間外労働等の有無にかかわらず、一定の時間分の残業代を支払う制度です。固定残業代を導入するためには、基本給と固定残業代を明確に分ける必要があります。

固定残業代を設定すれば、それ以上の残業代を支払う必要はないと勘違いされているケースも少なくありませんが、固定残業代を上回る残業時間が発生した場合には、上回った分の残業代を支払わなければなりません。

また、就業規則等に固定残業代の規定を設けたとしても、固定残業代の中に深夜手当を含むことを明記しなければ、深夜手当は別途支給する義務が課せられるリスクがあるので注意する必要があります。

深夜労働の制限に関する規定

深夜労働は、労働者の心身に大きな負担をかけるものであるため、労働基準法では労働者を守るべく、深夜労働に対して様々な制限を設けています。

深夜労働の制限対象者として、以下の者が挙げられます。

- ①年少者

- ②妊婦

- ③育児・介護を行う労働者

次項で、それぞれの詳細について確認していきましょう。

年少者・妊婦の深夜労働の制限

18歳未満の年少者には、基本的に午後10時から午前5時までの深夜労働をさせてはいけません。

ただし、以下のケースに該当する場合は、18歳未満の深夜労働が認められます(労基法61条)。

- 昼間勤務と夜間勤務の交代制で勤務する満16歳以上の男性

- 交代制の事業で労基署の許可がある場合(22時30分まで勤務可能)

- 農林水産業、畜産業、養蚕業、保健衛生事業、電話交換業務の従事者

- 非常災害時で労基署の許可がある場合

また、妊産婦が請求した場合には、午後10時から午前5時までの深夜労働をさせてはいけません(労基法66条3項)。「妊産婦」とは、妊娠している女性、出産後1年が経過していない女性のことをいいます。

なお、男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者が妊娠や出産のため休業したり、深夜労働の免除を求めたりしたことを理由に、解雇や不利益取扱い(減給、降格、不利益な異動など)をしてはならないと定めています。

また、管理職の妊産婦については、管理監督者は時間外・休日労働が適用除外となるため、基本的には時間外・休日労働をすることが可能です。一方、管理監督者に深夜労働の規定は適用されるため、管理職の妊産婦から請求された場合は、深夜労働をさせてはいけません。

なお、未成年・年少者の深夜労働について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

育児・家族介護を行う労働者の深夜労働の制限

小学校入学前まで(満6歳の誕生日が属する年度の3月31日まで)の子を養育する労働者が、育児のために請求したときは、使用者は労働者に深夜労働させてはいけません。

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は請求を拒否することができます(育児介護休業法19条1項)。

なお、入社1年未満の者や深夜に子を保育できる同居の家族がいる者など、一定の労働者については対象外※となるため注意が必要です。

女性労働者、男性労働者ともに請求することが可能です。

また、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する労働者が、介護のために請求した場合は、深夜労働させてはいけません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は請求を拒否することが可能です(育介法20条)。

なお、育児をする者と同じく、一定の労働者については対象外※となります。

※対象外労働者(育児をする者、介護をする者ともに共通)

- ①入社して1年未満の者

- ②1週間の所定労働日数が2日以下の者

- ③16歳以上の同居の家族が、深夜に子を保育できる、又は深夜に対象家族を介護できる者

- ④所定労働時間の全部が深夜の者

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある