【働き方改革】36協定指針の要点・留意すべきポイントについて解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

36協定とは、従業員に時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定であり、締結して届け出ることによって、適法に残業等をさせることができるようになるものです。

近年までは、36協定の締結によって、事実上無制限に残業等をさせることが可能でしたが、現在では罰則付きの上限時間が設けられています。

36協定に関する指針では(以下では「協定指針」と呼びます。)、時間外労働や休日労働は必要最小限にすること等を求めています。

ここでは、協定指針について、具体的な内容を中心に解説します。

目次

36協定を締結する必要性

36協定は、時間外労働や休日労働をさせることができるようにするために必要です。

法定の労働時間は、通常であれば一週間に40時間、一日に8時間(休憩時間を除く)が上限であり、法定休日は一週間に1日あるいは四週間に4日以上とされています。そこで、労働基準法36条によって定められた労使協定を締結することによって、労働時間の上限を超える労働や、休日労働をさせることが可能になるのです。

36協定を締結せずに労働者を時間外労働させてしまった場合には違法となり、罰則が適用されてしまいます。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

働き方改革に伴う協定指針の策定

協定指針とは、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために定められた指針です。

この指針は、働き方改革の一環として残業時間の上限規制が定められたのに伴い、これまで存在していた限度基準告示と呼ばれる告示(時間外労働を月45時間・年360時間まで等とする告示)の内容が労働基準法に盛り込まれたことから、厚生労働省によって策定されました。

36協定の締結にあたっては、協定指針の内容に十分に留意することが求められます。

なお、36協定そのものの基礎知識や改正点に関して知りたい方は、下記の記事でご確認ください。

協定指針が策定された目的

協定指針は、2019年4月以降、36協定で定める時間外労働に罰則つきの上限が設定されるのに併せて、時間外労働及び休日労働を適正なものにするために策定されました。なお、時間外労働の上限は月45時間・年360時間であり、これを上回ると罰則が適用されることになっています。当該上限時間を超える場合には、特別条項付き36協定を締結する必要があります。

指針には、36協定の締結にあたり留意すべき事項や、時間外労働等に係る割増賃金率、その他の必要事項等が定められています。

協定指針の内容と留意点

36協定の締結や細かな事項に関する協定を結ぶ際には、協定指針の内容を踏まえることが望ましいとされます。また、協定指針では、時間外労働や休日労働は必要最小限に留める等の事項が定められています。

以下で、重要な部分についてみていきましょう。

安全配慮義務・長時間労働と過労死の関連性に留意する

協定指針3条では、36協定の範囲内で労働させる場合でも、使用者は労働契約法55条に基づき安全配慮義務を負うことについて注意喚起しています。なお、安全配慮義務とは、労働者が安全かつ健康を確保しながら労働できるように配慮することを、使用者に課す義務をいいます。

同条では、併せて、労働時間が長くなるにつれて、業務と過労死の関連性が強まることも留意すべきポイントとしています。

具体的には、過去の通達において下記のように業務と過労死の関連性が評価されている点に留意してください。

1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、

・1ヶ月につき概ね45時間を超えた場合

⇒業務と、脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症との関連性が強まる

・発症前1ヶ月間に概ね100時間又は発症前2ヶ月~6ヶ月間において1ヶ月当たり概ね80時間を超えた場合

⇒業務と、脳・心臓疾患の発症との関連性が強い

業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする

協定指針4条において、36協定で定める時間外労働及び休日労働を行う業務の区分を細分化することにより、その範囲を明確にするべきであるとしています。そのように定めたのは、曖昧な記載によって、労働者に安易に長時間労働をさせる事態を防ぐためです。細分化・明確化をせずに36協定を締結して届け出ると、受理することを拒否されてしまう等のリスクが生じるおそれがあるため注意が必要です。

例えば、工場での業務につきそれぞれの製造工程で、各々独立して労働時間を管理しているにもかかわらず、「製造業務」とまとめるようなケースは、細分化が不十分であると考えられます。「設計」「組立て」といった細分化をすると良いでしょう。

原則、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできない

36協定を締結したとしても、特別の事情がある場合を除き、月45時間・年360時間の限度時間を超えて働かせることは許されません。そのため、協定指針5条は、「臨時的な特別の事情がある場合」については、できる限り具体的に定めなければならない旨を周知しています。したがって、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」等、長時間労働を常態化させるようなおそれがある内容にすることは認められません。

また、限度時間を超えて働かせる場合でも、①1ヶ月の時間外労働・休日労働の時間、②1年間における時間外労働時間については、可能な限り限度時間に近づけた時間数を設定することが求められます。

さらに、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率に関して、25%を超えたものに設定しなければならない旨についても留意するべきであることが協定指針で定められています。

1ヶ月未満の期間で働く労働者の時間外労働は目安時間を超えないよう努める

協定指針6条によると、以下のように、1ヶ月未満の期間で働く労働者の時間外労働の目安時間が定められています。36協定の締結の際には、当該労働者が目安時間を超えて時間外労働をすることがないよう、設定する必要があります。

- 1週間:15時間

- 2週間:27時間

- 4週間:43時間

労働者の健康・福祉を確保する

協定指針8条では、限度時間を超えて働かせる労働者に、健康及び福祉を確保するための措置(健康確保措置)を講じる必要があるとしています。使用者等は、可能な限り、以下の措置の中から講じるものを選択したうえで協定を締結します。

- 1 特定の労働者に対する、医師による面接指導の実施

- 2 深夜労働(22時~翌5時)の回数制限

- 3 勤務間インターバル制度の導入

- 4 労働者の勤務状況及び健康状態に応じた、代償休日・特別休暇の付与

- 5 労働者の勤務状況及び健康状態に応じた、健康診断の実施

- 6 まとまった日数連続して取得することを含めた、年次有給休暇の取得の促進

- 7 心とからだの健康問題に関する相談窓口の設置

- 8 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮した、適切な部署への配置転換

- 9 産業医等による助言・指導や保健指導

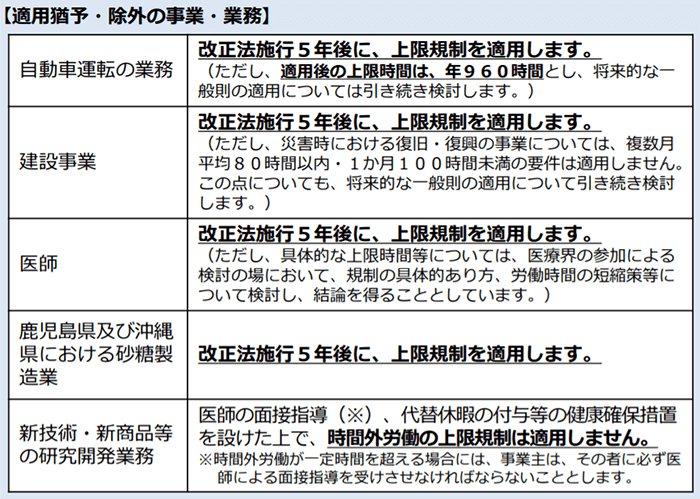

限度時間の規制が適用除外・猶予されている事業・業務

協定指針9条では、限度時間の規制が適用されない・猶予される事業・業務であっても、限度時間を考慮すると同時に、健康・福祉の確保に努める必要があるとされます。

例えば、限度時間の規制が適用されない新技術・新商品の研究開発業に関しては、限度時間を考慮することが望ましく、時間外労働が限度時間を超える場合には、健康福祉措置の設定に努める必要があるとされます。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

36協定指針に違反した場合の罰則

協定指針に違反したとしても、刑罰を受けるリスクは低いと考えられます。しかし、協定指針に違反した36協定を締結して届け出ても受理されないおそれがあります。また、協定指針に違反したことによって労働基準監督署から指導や助言を受けることがあります。

時間外労働や休日労働においての会社の責務

会社が労働者に時間外労働や休日出勤をさせる場合には、使用者は、労働時間や勤務状況を把握し、適切に管理しなければなりません。労働状況を把握するために、労働者に自己申告を行わせている会社は少なくありませんが、労働時間を短く申告している労働者が大半である等、その運用が適切でないケースも存在しています。

実態として時間外労働等の把握が不正確である場合には、申請方法の見直しが必要であり、そのためには勤怠管理システム等の管理ツールを導入するといった対応が必要です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある