休職期間の決め方|平均期間や期間満了後の対応など

私傷病の休職期間についてYouTubeで配信しています。

私傷病休職期間を設けようと考えていますが、休職期間をあまり長く設定するのは避けたいです。そこで、休職期間を2週間にして、その2週間で回復しない場合には、退職になるよう設計しようと考えていますが、問題ないでしょうか?といった質問例を設けました。

動画では、この質問例についてに回答し、その理由を解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働基準法や労働契約法では、休職に関する規定がないため、休職期間についての規定もありません。そのため、休職期間は会社側が独自に定めることができます。

そこで、この記事では、どのような場合に休職を認めると良いのか、休職させる期間はどの程度か、休職期間が満了した場合の対応等について解説します。

目次

休職期間とは

休職期間とは、従業員が病気や事故などによる怪我等により業務を行えない場合に、労働契約を継続しながら仕事を休ませる期間のことです。

休職期間を設ける義務等は法律では定められていないため、会社が独自に制度を設けるのが一般的です。

休職期間を定めることが多い休職の理由として、次のようなものが挙げられます。

- 傷病休職(業務外の病気やケガが原因の休職)

- 事故欠勤休職

- 起訴休職

- 出向休職

- 組合専従休職

- その他(公職就任、海外留学など)

休職期間に関する就業規則の定め

休職期間について、就業規則には主に次のような事項を定めます。

- どの程度の期間について休職させるかの判断基準

- 休職期間の延長を認めるか

- 休職期間中の過ごし方

- 休職期間中の給与の有無

- 休職期間中の社会保険料の支払い

- 傷病手当金の受給方法

- 復職の判断方法

- 復帰後の待遇

- 休職期間が満了した場合の取り扱い

これらの事項は、休職者とのトラブルを防ぐために、休職する前にしっかりと説明しましょう。

なお、休職期間の目安や判断基準等については、次項より解説します。

休職と就業規則への規定についての詳細は、こちらをご覧ください。

休職期間の平均・目安

休職期間は、一般的には3ヶ月~3年程度です。ただし、休職期間を最長でも2年までとしている会社が多いようです。

休職が認められる期間は、大企業の方が中小企業よりも長い傾向があります。

| 休職の種類 | 休職期間の目安 |

|---|---|

| 傷病休職 | ●勤続年数に応じて設定することが多い 例) 1年以上5年未満であれば3ヶ月 5年以上10年未満であれば6ヶ月 10年以上であれば1年 |

| 事故欠勤休職 | ●傷病休職と同等 そもそも私傷病休職と分けていないか、それに準じる場合として扱われる場合が多い |

| 起訴休職 | ●ケースバイケース 期間が不透明な場合が多いため、就業規則への定め方としては「会社が必要と認めた期間」等 |

| 出向休職 | 出向期間と同じ |

| 組合専従休職 | 専従期間と同じ |

| その他(公職就任、海外留学等) | ●ケースバイケース 就業規則への定め方としては「会社が必要と認めた期間」等 |

うつ病などメンタル不調の休職期間

うつ病等のメンタルヘルス不調により休職する従業員は増加傾向にあり、症状が重くなるほど休職期間が延びる傾向があります。

うつ病の症状の重さと休職期間の長さの目安は、以下のとおりです。

| うつ病の症状の重さ | 休職期間の長さの目安 |

|---|---|

| 軽度 | 1ヶ月程度 |

| 中等度 | 3~6ヶ月程度 |

| 重度 | 1年以上 |

休職期間を決定する際の判断基準

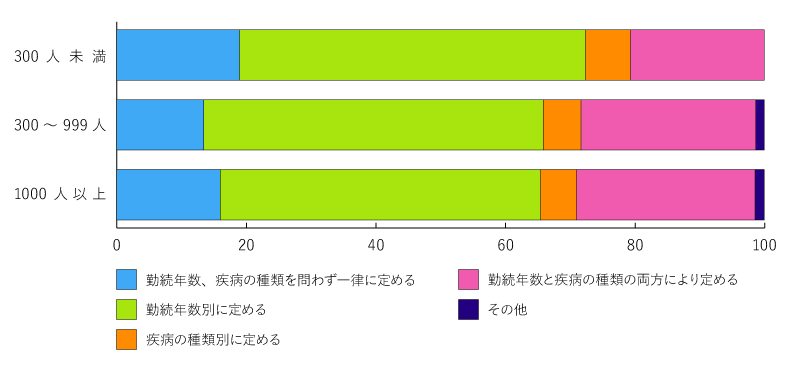

一般財団法人労務行政研究所が公表した平成24年5月の労政時報№3821における「私傷病欠勤・休職制度の最新実態」によれば、休職期間は勤続年数別に定めることにしている会社が最も多く、勤続年数と疾病の種類の両方によって定めることにしている会社が次に多くなっています。

疾病の種類について確認するときには、医師の診断書を従業員に提出させます。医師の診断書については、次項で解説します。

医師の診断書

休職の原因となる傷病や、必要な療養期間を確認するには、医師の診断書を確認することが最も適切だと考えられます。

私傷病による休職等を命じる場合には、一般的に“就労が不能であること”を確認し、“どの程度の休職期間を設定するべきか”ということを判断する必要があるため、医師の診断書によって確認します。

治療を続けるうちに、医師により休職期間の延長が必要だと判断されることがあります。そのときには、休職期間の上限に達するまでは基本的に休職を継続することが考えられます。

休職者の勤続年数

休職期間をあらかじめ決定するときには、勤続年数などにかかわらず一律で決めることもできますが、実際には勤続年数を考慮することが多いです。

特に、解雇猶予措置として行われる私傷病休職については、勤続年数が長い従業員のために猶予期間を延長する目的で、その休職期間が長く設定されることが一般的です。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金は通算して1年6ヶ月になる期間だけ受給することができるため、求職期間もその範囲に定める場合が多いです。

休職期間は、会社からの給与について無給とされることが多いため、健康保険による傷病手当金を受け取ることにより、日々の生活や社会保険料の支払い等についての不安を軽減することができるでしょう。

どのような場合に、傷病手当金を受け取れるのか等については、こちらをご覧ください。

休職期間の通算の考え方

休職期間を通算するためには、就業規則に“同一ないし類似の私傷病による休職期間”が連続した場合には、それらの期間を“通算できる”ことを定めておく必要があります。

例えば、メンタルヘルスが悪化したことによる就労不能などは、一度復職した後に再発するなど断続的に生じることが多く、その病名が同一でないケースもあります。

この場合、就業規則に定めがなければ、連続した複数の休職期間を通算することができず、リセットされることになります。

何度も休職を繰り返しながら休職期間が満了しなければ、いつまで経っても休職している従業員を抱え続け、復職に向けて備え続けなければならないこととなってしまいます。

なお、通算する休職期間が、あまりに間隔が空いてしまうと、“同一ないし類似の私傷病による”ものであるかに疑義が生じてしまうため、“復職後3ヶ月以内”に生じたものに限定する等の工夫は必要だと考えられます。

有給休暇や退職金算定における休職期間の扱い

有給休暇の付与日数を算定するときには、基本的に休職期間を除外して計算します。そのため、出勤するべき日数にも出勤した日数にも加算しません。

ただし、労災による休職期間については、出勤するべき日数と出勤した日数に加算して計算します。

年次有給休暇を付与するときに出勤率を算定する方法については、以下の記事で解説しておりますのでご確認ください。

また、退職金を算定する際も、休職期間を除外して算出する規定を設けている会社が多いです。

一般的に、勤続年数が長い従業員について退職金を増額する規定を設けている会社が多いため、休職期間を勤続年数から除外されると退職金の額は下がることになります。

退職金の算定については、以下の記事をご覧ください。

休職期間中の取り扱いについて

休職期間中の従業員に対して、傷病の回復に専念するよう一定の制約を課すことはできます。

ただし、うつ病などのメンタルヘルス不調では、旅行など私的なイベントにより回復が早まる可能性があることから、遊んでいたこと等を理由として懲戒処分を行うのは難しいと考えられます。

なるべく、遠方に行くときには報告してもらう等、休職者とのコミュニケーションを取るようにしましょう。

なお、休職期間中も社会保険料は免除されないため、無給とする場合には傷病手当金を会社が受け取る等、会社に損害が生じないように注意しましょう。

休職期間中の社内規定については、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

休職期間中の給料

会社には、休職期間中である従業員の給料の支払い義務はありません。そのため、たとえ傷病手当金等を受給したとしても、休職期間が長すぎると従業員の経済的リスクは高くなってしまいます。

休職できる期間に制限を設けることは、従業員のためでもあることを本人に説明することが望ましいでしょう。

また、休職中の給料については、忘れずに就業規則に明記しましょう。休職期間が長引いたときに、従業員から思いもよらない請求を受けることのないように、丁寧な説明を心がけるようにしてください。

休職期間が満了した従業員への対応

休職期間が満了した従業員については、次のような対応が必要となります。

- ①復職への支援

- ②休職期間の延長

- ③自然退職の検討

- ④解雇の検討

これらの対応について、次項より解説します。

なお、休職した従業員の退職や復職については、こちらの記事でも詳しく解説しているので併せてご覧ください。

復職の支援

休職していた従業員が復職するためには、すでに体調が回復しており、元の職場に戻ることや、他の職場での新たな仕事に適応できることが条件となります。

復職の判断は難しく、従業員本人との面談を行い、主治医の診断書を確認する必要があります。可能であれば、主治医との面談や従業員の家族との面談等も検討すると良いでしょう。

さらに、職場復帰の直後は心身への負担が大きいことから、勤務時間や作業内容の調整、リハビリ出勤などの支援を検討しましょう。

リハビリ出勤制度については、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

休職期間の延長

私傷病による休職をしている従業員から、療養に時間が想定よりも長くかかることを理由として、休職期間の延長を申し入れられることがあります。

しかしながら、休職期間の延長について就業規則に明確な定めがない場合には、延長を認めなかった従業員との違いを説明する等の負担が生じるおそれがあるため、不用意な延長は控えるべきでしょう。

延長を受け入れるのは明確な復帰時期の目途がついている場合に限定して、延長した場合の期限も設けておくべきでしょう。

また、延長する場合には期限等について明記した書面を取り交わすようにしましょう。

休職期間を延長する際の注意点

休職期間を延長するときには、後でトラブルが生じることを防ぐために、次のような事項を記載した文書を作成して残すようにしましょう。

- 休職期間を延長するに至った詳細な経緯

- 休職期間の延長期間

- 復職を認める条件

- 延長期間満了後、復職できなかった場合の対応

- 延長期間中の給料の有無

自然退職の検討

休職期間が満了しても復職できない従業員については、就業規則の定めに従い、自然退職として扱うことができます。

このとき、従業員は基本的に自己都合退職したことになります。ただし、業務内容を限定しない雇用契約の場合は、復職のために配置転換等が可能か検討し、可能であれば(従業員の申し出も踏まえたうえで)、自然退職として扱う前に、現に配置転換等を実施する必要があります。

従業員が自然退職することになった場合には、すぐに雇用保険の手続きを行いましょう。雇用保険の手続きが遅れてしまうと、従業員が失業給付を受け取るのが遅れてしまうため、不満を募らせて退職トラブルのきっかけになってしまうおそれがあります。

解雇の検討

休職期間が満了しても復職できない従業員については、就業規則の定めにより解雇することも可能です。ただし、解雇するためには解雇の30日以上前に解雇予告をしなければなりません。日数が不足している場合には、不足した日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

また、業務を原因とする傷病により休職していた場合には、休職中と復帰後30日間の解雇が基本的に制限されます。不当解雇として訴えられないように、休職する理由は事前に確認することを忘れないようにしましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある