安全衛生管理体制とは|委員会や管理者の設置についてわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働安全衛生法では、労働災害を防止し、労働者の安全と健康を守るために、企業内で安全衛生管理体制を整備することを義務付けています。

この記事では、安全衛生管理体制の組織図や、必要な委員会・管理者についてわかりやすく解説していきます。

目次

安全衛生管理体制とは

安全衛生管理体制とは、労働者の安全や健康を守ることを目的として、組織的に労働災害の防止に取り組むための体制です。

労働安全衛生法では、労働災害を防ぎ、労働者が安心して働ける環境を作るために、企業に対して安全衛生管理体制の整備を義務付けています。

安全衛生管理体制を整備する場合は、権限や責任の所在、役割の明確化のために管理者等を選任し、事業場に配置しなければなりません。また、労働災害の防止措置を講じる委員会も設置する必要があります。

安全衛生管理体制はすべての業種で求められるものです。しかし、業種や規模(労働者数)によって労災リスクの高さが異なるため、業種や規模に応じて、安全管理者や衛生管理者の選任、安全委員会や衛生委員の設置が義務づけられる場合があります。

事業場の労働者数が増減等したら、その都度、安全衛生管理体制を整備しなければなりません。

安全衛生管理体制の組織図・選任基準一覧

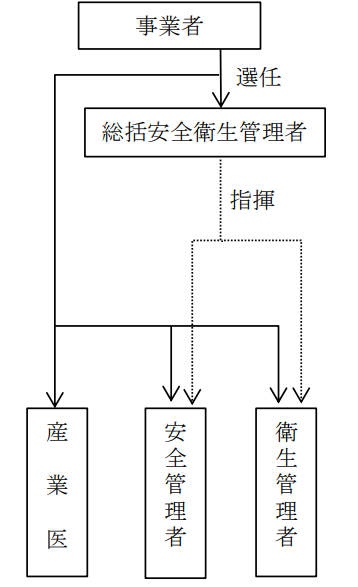

事業者は、下図のように、管理者や産業医を選任することが義務づけられています。

また、事業者は表のとおり、業種と規模に応じて、必要な管理者や産業医等の選任が義務づけられています。

ここでいう「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員等を含めた常態として使用する労働者のことです。

| 業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

選任すべき責任者 |

|---|---|---|

| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 | ・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |

| 50人以上~100人未満 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |

|

| 10人以上~50人未満 | 安全衛生推進者 | |

| 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 | ・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |

| 50人以上~300人未満 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |

|

| 10人以上~50人未満 | 安全衛生推進者 | |

| 上記以外の業種 | 1000人以上 | ・総括安全衛生管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |

| 50人以上~1000人未満 | ・衛生管理者 ・産業医 |

|

| 10人以上~50人未満 | 衛生推進者 | |

| その他 (労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業を行う場合) | 作業主任者 |

管理者等の選任時期・届出義務

選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります(労安衛則2条、4条1項1号、7条1項1号)。

安全衛生推進者及び衛生推進者の場合、同様に14日以内に選任する必要がありますが、労働基準監督署への届出は不要となります。労働基準監督署への報告義務はありませんが、選任された者の名前を見やすい場所に提示する等、労働者への周知を行いましょう(労安衛則12条の3、12条の4)。

安全衛生管理体制に設置が必要な委員会

労働安全衛生法では、一定の基準に該当する事業場に対して、以下の安全委員会や衛生委員会、あるいは両委員会を統合した安全衛生委員会の設置を義務づけています。

【安全委員会】

労働者の危険を防止するために、安全に関する規定を作成して実行するための委員会です。また、労働災害が発生した場合に、原因の究明や再発防止対策、危険性や有害性等の調査や措置等を行います。

【衛生委員会】

主に労働者の健康増進や健康障害の防止を指揮するための委員会です。労働者の健康障害の防止、健康保持の増進等、衛生に関する規程の作成と実施、及び評価と改善に取り組みます。

【安全衛生委員会】

安全委員会と衛生委員会の両方の設置が必要な事業場において、これらを統合して設置できる委員会です。1つの委員会で、安全委員会と衛生委員会の両方の役割を行います。

委員会の設置を要しない事業場も、労働者の意見を聴く機会を設けるよう規定されています。

設置基準

安全委員会、衛生委員会それぞれの設置基準は、以下のとおりです。

| 衛生委員会 | 安全委員会 |

|---|---|

| 従業員50人以上 全業種 |

従業員50人以上 ①林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |

| 従業員100人以上 ②製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |

調査・審議内容

安全委員会と衛生委員会は、以下の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。

【安全委員会】

- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策について

- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものについて

- 安全に関する規程の作成について

- 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものについて

- 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善について

- 安全教育の実施計画の作成について

【衛生委員会】

- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策について

- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関する重要事項

- 衛生に関する規程の作成について

- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善について

- 衛生教育の実施計画の作成について

- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立について

- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立について

- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立について

危険防止・有害業務に関する規制についての詳細は、以下のページをご覧ください。

構成員

安全委員会と衛生委員会は、表のような構成員によって組織されます。

議長以外の構成員は事業者が指名します。ただし、議長以外の構成員の半数は、その事業場の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦によって指名します。

| 構成員となる管理者等 | 安全委員会 | 衛生委員会 |

|---|---|---|

| 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者 | 1名(議長) | 1名(議長) |

| 安全管理者 | 1名以上 | - |

| 衛生管理者 | - | 1名以上 |

| 産業医 | - | 1名以上 |

| 当該事業場の労働者で衛生に関し経験がある者 | 1名以上 | 1名以上 |

安全衛生管理体制に選任が必要な管理者

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、本社、工場、支店、事務所、営業所、店舗等 の事業場の業種、規模等に応じて、以下のような安全衛生管理を行う責任者の選任を義務付けています。

| 総括安全衛生管理者 | 安全管理者、衛生管理者等を指揮し、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理する者 |

|---|---|

| 安全管理者 | 総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全に関する技術的事項を管理する者 |

| 衛生管理者 | 総括安全衛生管理者が行う業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理する者 |

| 産業医 | 労働者の健康管理や作業環境の管理を専門的に指導、助言する医師 |

| 安全衛生推進者・衛生推進者 | 安全管理者や衛生管理者を選任する必要のない小規模の事業場において、安全や衛生に関する事項を統括管理する者 |

| 作業主任者 | 労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務づけられている者 |

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者とは、以下のような者です。

- 一定の規模以上の事業場において、事業場の安全・衛生に関する業務の統括管理を行う者

- 安全管理者、衛生管理者等を指揮させ、労働災害や健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることになっている

職務内容

総括安全衛生管理者は、以下の6つの業務について統括管理する必要があります。

- ①安全管理者、衛生管理者等の指揮

- ②労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること

- ③労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

- ④健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

- ⑤労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

- ⑥その他労働災害を防止するために必要な業務

- (ア)安全衛生に関する方針の表明に関すること

- (イ)危険または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

- (ウ)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

選任方法

総括安全衛生管理者に選任するには、当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者(工場長等)であることが要件となります。

安全管理者

安全管理者には以下のような特徴があります。

- 一定の業種及び規模の事業場ごとに選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に関する技術的事項を管理させる

- 総括安全衛生管理者または事業者を補佐するだけでなく、作業場等を巡視し、機械設備や作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに危険を防止するための措置を講じるなど、幅広い職務が求められる

また、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければならない事業場は以下のとおりです。

| 業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

|---|---|

| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |

| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |

| 紙・パルプ製造業、鋼鉄業、造船業 | 1,000人 |

| 上記以外の業種 | 2,000人 |

職務内容

安全管理者は、主に以下の職務を行うことになっています。

- ①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

- ②安全措置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備

- ③作業の安全についての教育及び訓練

- ④発生した災害原因の調査及び対策の検討

- ⑤消防及び避難の訓練

- ⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督

- ⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

- ⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

選任方法

安全管理者として選任できるのは、①または②のいずれかの要件を満たす者です。

- ①下表の年数以上、「産業安全の実務」に従事した経験を持ち、かつ、「安全管理者選任時研修」を修了した者

※「産業安全の実務」は、安全関係専門の業務に限定されず、生産ラインでの管理業務等も含まれます。また、「安全管理者選任時研修」とは、労働安全衛生規則5条1号の規定をもとに、厚生労働大臣が定める研修のことです。 - ②労働安全コンサルタント

| 理科系統 | 理科系等以外 | |

|---|---|---|

| 大学卒 高等専門学校卒 |

2年 | 4年 |

| 高校卒 | 4年 | 6年 |

| その他 | 7年 | 7年 |

衛生管理者

衛生管理者とは、労働者の健康管理や、衛生的な職場環境を作るために選任される者です。

職場環境や労働者の健康に目を配りながら、労働条件や衛生状態を管理するなどの職務が求められます。

選任することが求められている衛生管理者の数は、事業場の規模ごとに、表のように定められています。

| 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

衛生管理者の数 |

|---|---|

| 50人~200人 | 1人 |

| 201人~500人 | 2人 |

| 501人~1,000人 | 3人 |

| 1,001人~2,000人 | 4人 |

| 2,001人~3,000人 | 5人 |

| 3,001人以上 | 6人 |

また、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任とすることが必要な事業場は以下のとおりです。

【事業場の規模(常時使用する労働者数)】

- ①常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

- ②常時1000人を超える労働者を使用するすべての事業場

職務内容

衛生管理者の具体的な職務は、主に以下のとおりです。

(1)衛生管理者の職務

- ①健康に異常のある者の発見及び措置

- ②作業環境の衛生上の調査

- ③作業条件、施設等の衛生上の改善

- ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

- ⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

- ⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成

- ⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備、など

(2)定期巡視

衛生管理者は、少なくとも毎週1回は作業場を巡視する義務があります。巡視のときに設備や作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を行わなければなりません。

選任方法

誰でも衛生管理者に選任できるわけではなく、選任されるためには業種に応じた資格が必要となります。業種ごとの資格要件は、下表のとおりとなります。

| 業種 | 資格要件 |

|---|---|

| 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |

| 上記以外の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許をもつ者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |

なお、衛生管理者免許を受けることができる者は、以下のとおりとなります。

【第1種衛生管理者免許】

- 第1種衛生管理者免許試験に合格した者

- 医師、歯科医師、保健師、薬剤師など(衛生管理者免許試験を受けることなく、第1種衛生管理者免許を取得することが可能)

【第2種衛生管理者免許】

第2種衛生管理者免許試験に合格した者

産業医

産業医とは、職場における労働者の健康管理等について助言や指導を行う医師です。選任する産業医の人数等は、業種や事業場の規模によって以下のとおりです。

| 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 1名以上の産業医 |

|---|---|

| 常時500人以上の労働者を使用する特定業務の事業場 | 1名以上の専属産業医 |

| 常時1000人以上の労働者を使用する事業場 | 1名以上の専属産業医 |

| 常時3000人以上の労働者を使用する事業場 | 2名以上の専属産業医 |

職務内容

産業医の主な職務内容は以下のとおりです。

- 健康診断や面接指導等の実施、結果に基づく労働者の健康保持措置に関すること

- 作業環境の維持管理、作業の管理に関すること

- 労働者の健康管理に関すること

- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

選任方法

産業医になるためには、医師であるだけでなく、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければなりません。

そのため、以下の資格要件を満たす必要があります。

- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修した者

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者

- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者

産業医の選任について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。

安全衛生推進者・衛生推進者

安全衛生推進者・衛生推進者とは、労働者の安全や健康を確保するための措置、及び労働災害を防止するための対策等を主な職務とする者です。

どちらかを選任する義務があるのは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。これにより、安全管理者や衛生管理者を選任する義務のない中小規模の事業場の安全衛生水準を向上させることを目的としています。

安全衛生推進者は、林業や建設業などの事業場で選任する必要があり、それ以外の事業場では衛生推進者を選任することが義務とされています。

職務内容

安全衛生推進者、衛生推進者の具体的な職務内容は、以下のとおりです。

ただし、衛生推進者においては、衛生に関する職務に限られます。

- ①施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること

- ②作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること

- ③健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること

- ④安全衛生教育に関すること

- ⑤異常な事態における応急措置に関すること

- ⑥労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

- ⑦安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること

- ⑧関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

選任方法

安全衛生推進者等には、以下の資格や経歴等を有する者を選任しなければなりません。

- 大学、高等専門学校を卒業し、1年以上安全衛生の実務に従事している

- 高等学校、中等教育学校を卒業し、3年以上安全衛生の実務に従事している

- 安全衛生の実務経験が5年以上

- 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する

- 都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了している

作業主任者

作業主任者とは、危険性が高いと考えられている仕事を行う現場等で、労働災害を防止するために選任が義務づけられている者です。

作業主任者を選任する義務があるのは、高圧室内作業やボイラーの取り扱い作業、コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業等、31種類の作業を行っている現場等です。

31種類が規定されている作業は労災のリスクが高いため、作業主任者を選任して労災の予防等を行ってもらいます。

職務内容

作業主任者の職務は、作業の指揮や仕事に使う道具・機械等の点検、安全装置の点検、異常を発見したときに必要な措置を取ること等です。

作業主任者が2人以上選任されている場合には、それぞれが職務を分担します。

選任方法

作業主任者は、免許取得が必要な者と技能講習修了が必要な者がいます。

主に以下の者が挙げられます。

【免許取得が必要な者】

- 高圧室内作業(高圧室内作業主任者免許)

- アセチレン溶接装置等を用いて行う金属の溶接等の作業(ガス溶接作業主任者免許)

- 放射線業務に係る作業(エックス線作業主任者免許)

【技能講習修了が必要な者】

- 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業(プレス機械作業主任者技能講習)

- 危険物等に係る乾燥設備等による物の加熱乾燥の作業(乾燥設備作業主任者技能講習)

- コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業(コンクリート破砕器作業主任者技能講習)

ただし、免許の取得や技能講習の終了によって、直ちに作業主任者になれるとは限りません。経験や知識等が必要となるため、十分な実務経験が求められます。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある