労働組合

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社が成長し、発展していくためには、労使が協力関係になっていることが望ましいでしょう。しかし、労使は対立関係になってしまうこともあり、労働者が不満を抱え込むことによって離職率の上昇などにつながってしまうおそれがあります。

そこで、「労働組合」を通じて労働者の意見を把握し、これを会社の運営に反映できないかを検討することが重要となります。

この記事では、労働組合の概要や種類、労働組合があることによる企業側のメリット・デメリット等をわかりやすく解説します。

目次

労働組合とは

労働組合とは、労働条件の改善等のために、労働者が主体となって結成する団体又はその連合団体です。

一般的に、労働者は使用者よりも立場が弱いため、団結することで労使が対等に交渉できるようにして、労働者の地位を向上させることを目的としています。

労働組合は、憲法や労働組合法によって存在と権利を保障されているため、手厚く保護されていると言えます。

労働組合の目的

労働組合の目的として、次のことが挙げられます。

- 労働者の地位を向上させること

- 労働者が使用者に対する不満を持った際に、その不満を伝達する経路になること

- 組合員の不満や苦情などを会社側に伝えやすくして、職場の風通しを良くすること

- 職場のルールや賃金、労働時間などの労働条件を改善しやすくすること

- 不当な解雇や安易なリストラなどを防いで、労働者の雇用を安定させること

また、使用者にとっては、労働組合と交渉することによって、労働者と個別に交渉する手間を省くことや不満を吸収すること等が挙げられます。

労働組合が存在することの意義について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合の活動内容

労働組合の活動内容として、主に次のようなものが挙げられます。

- 賃金の引上げや、その他の労働条件の改善の要求

- 経営方針などの開示の請求

- 経営施策や実行状況の提言

- 職場環境の改善の申し立て

- 不当な解雇やリストラに対する撤回の申し立て

これらの組合活動のための資金は、組合員から拠出される「組合費」によって賄われます。活動資金を企業が支払ってしまうと、労働組合が企業の言いなりになるおそれがあるため、企業からの資金援助などは基本的に禁止されています。

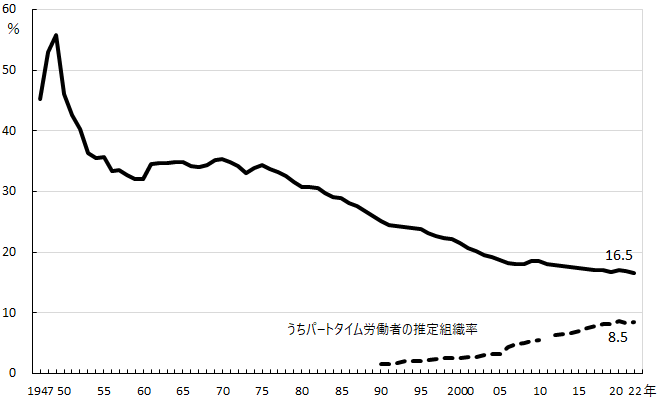

日本の労働組合組織率

日本の労働組合数は、近年では2万4000程度となっており、組合員数は1000万人程度となっています。

組合員数のうち、パートタイム労働者の組合員数は136万人程度となっており、推定組織率は8%程度となっています。

日本における労働組合の組織率は、戦後の一時期などを除けば低下の一途です。しかし、近年ではパートタイム労働者の組織率は上昇傾向となっています。

労働組合法と労働三権

憲法28条では、労働者の権利として「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」が定められています。この3つの権利は「労働三権」と呼ばれています。

それぞれの権利は、以下のようなものです。

| 団結権 | 労働組合を立ち上げたり、加入したりできる権利 |

|---|---|

| 団体交渉権 | 労働組合が、雇い主と労働条件等について交渉できる権利 |

| 団体行動権 | 労働組合が団体交渉以外の行動(集会やストライキ等)を起こせる権利 |

上記の労働三権を保障するために、労働組合法が定められています。労働組合法には、労働組合の定義や不当労働行為の禁止、労働協約の効果、労働委員会に関する規定、罰則等が設けられています。

なお、公務員は特別な扱いを受けており、労働問題について労働組合法は適用されません。これは、公務員に国民の奉仕者としての性質があることや、公務員がストライキをすると影響が大きいこと等によるものです。

労働組合法上の「労働者」の定義

労働組合法における「労働者」は、労働基準法における「労働者」とは異なる概念です。

なぜなら、労働組合法と労働基準法は目的が異なる法律だからです。

労働組合法は、労働組合による団体交渉によって労働者の地位を向上させること等を目的としています。

一方で、労働基準法は、最低限の労働条件を定めて労働者を保護すること等を目的としています。

このような違いの結果として、労働組合法の「労働者」には失業者が含まれる等の違いがあります。これは、失業者を「労働者」に含めないと、不当解雇について争えないこと等が理由からです。

労働組合法上の労働者性について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

企業が注意すべき「不当労働行為」

不当労働行為とは、使用者が、労働者に保障された団結権等の権利を行使するのを阻害する行為のことです。主に、次に挙げるような行為が該当します。

- 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い

- 正当な理由のない団体交渉の拒否

- 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助

- 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い

労働組合法は、会社に対して不当労働行為を禁止しています。

労働者は、不当労働行為に対して、労働委員会に対する救済申立てが可能であり、この申立てが認められると「救済命令」が出されてしまいます。

「救済命令」に従わない場合には、50万円以下の過料に処せられる等の不利益があるため、不当労働行為を行わないように注意しましょう。

不当労働行為について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合の5つの種類と役割

労働組合には、大きく分けて以下の5種類があります。

| ①企業別組合 | 同じ会社の労働者によって組織された労働組合 |

|---|---|

| ②産業別組合 | 同じ業種の企業に勤める労働者が組織する労働組合 |

| ③職業別組合 | 同じ職業である労働者が、企業の枠を越えて組織する労働組合 |

| ④一般労働組合 | 職種、産業とは関係なく、広い地域に渡って組織する労働組合 |

| ⑤合同労組・ユニオン | 職種や産業とは関係なく、地域ごとに組織化される労働組合 |

これらの労働組合について、以下で解説します。

①企業別組合

企業別組合とは、同じ会社の労働者が、職種とは無関係に集まって組織された労働組合です。

欧米諸国と異なり、日本では、企業内での長期雇用慣行と年功序列の処遇という雇用システムが採用されていたため、企業別組合が一般的になりました。これにより、労使に一体感が生まれ、日本企業の成長に貢献したといわれています。

企業別組合の主な役割は、企業の実態に即した労使交渉を行うことです。企業が倒産してしまうと組合員も失業することから、運命共同体として現実的な交渉をすることが期待できます。

日本の民間部門の労働組合の9割以上は企業別組合であり、労働組合員の9割近くが企業別組合に組織されています。

②産業別組合

産業別組合とは、職種や職業を問わず、同じ業種の企業に勤める労働者が組織する横断的な労働組合です。

産業革命によって、大規模工場で大量生産に従事する非熟練労働者が増加すると、労働組合の組織形態として、同一産業内の労働者を、企業の枠や職種の枠を越えて組織することが一般化しました。そのような歴史から、現在でも欧米諸国において主流の組織形態です。

なお、日本では、企業別組合が産業ごとに集まって組織されることが多くなっています。

産業別組合の主な役割は、業界全体の労働条件を改善することや、業界に関わる法律の改正を求めていくこと等です。

③職業別組合

職業別組合とは、印刷工や機械工、看護師、教員等、同一職業内で企業の枠を越えて組織する労働組合です。賃金率を守らせる運動を行っていた労働組合の中でも古典的な組織形態です。

職業別組合の主な役割としては、技能に応じた賃金率を設定し、どの使用者に対しても、設定した賃金率を下回る場合に労働を拒否することです。

④一般労働組合

一般労働組合とは、職種や産業とは無関係に、広い地域に渡り組織された労働組合です。正社員だけでなく、非正規社員であっても自由に加入できることが特徴です。

欧州では、産業別組合が他の産業に組織の手を伸ばし、一般労同組合に拡大していったという歴史的背景があります。日本では、次の地域労働組合の中に小規模な一般労働組合が存在するとされています。

⑤地域労働組合(合同労組・ユニオン)

地域労働組合(合同労組・ユニオン)とは、職種や産業といった括りは関係なしに、地域ごとに組織化される労働組合です。このような労働組合の例としては、地域合同労組や派遣ユニオン、管理職ユニオン等があります。

会社に労働組合がない場合や、労働組合があっても機能していない場合などに、会社の枠を越えて加入することができる組合であり、労使問題が発生した際に、組合が企業と交渉(団体交渉)をすることにより解決を試みる「駆け込み寺的」機能を果たすことに特徴があるとされています。

近年、日本では合同労組・ユニオンが組織化する事例が増加しています。

労働組合の組合員の範囲

労働組合の組合員の範囲は、労働組合が自由に決めることができます。そのため、企業からは、特定の労働者を組合員から除外することを求めることはできません。

例えば、労働組合に契約社員や派遣社員、パート・アルバイト等の非正規労働者が加入していたとしても、正当な組合員として認められます。

また、管理職が加入している労働組合は、労働組合法による保護が受けられるとは限らないものの、企業がそれだけを根拠に交渉を拒否するのは難しいと考えられます。

管理職の加入

管理職であっても、労働組合に加入できる可能性があります。しかし、「使用者の利益代表者」である場合には、労働組合に入ると法律による保護が受けられなくなります。

「使用者の利益代表者」が労働組合に入れない理由としては、「使用者の利益代表者」が会社側の人間であるためです。会社側の人間が加わってしまった労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織した労働組合ではなくなってしまいます。そのため、法律で保護されるべき労働組合ではなくなります。

次に挙げる者は、「使用者の利益代表者」に該当する場合が多いです。

- 役員(取締役、監査役、理事等)

- 人事権を有する管理職

- 人事部門、労務部門を統括する役職者

- 社長秘書、警備の守衛等、重大な企業秘密に接する者

ユニオンショップ協定について

ユニオンショップ協定とは、以下について、企業と労働組合の間で締結することを定めた協定です。

「企業は組合員ではないものを解雇する」

この協定は、企業内労働組合にとっては組織率を高める効果があり、企業にとっては交渉相手を絞り込める効果があります。

ユニオンショップ協定があると、事実上、労働者に対して労働組合に加入することを強制することになります。しかし、特定の企業内組合に加入することを強制することはできないため、独自の組合を結成することや社外の組合に加入した者は解雇の対象になりません。

ユニオンショップ協定を有効に締結するためには、労働者の過半数を代表する労働組合と締結する必要があります。

就業時間中の組合活動

労働組合の活動は、基本的には業務時間外に行うべきものです。そのため、業務時間中にまで組合活動を行う権利は与えられていません。

業務時間中に組合活動ができないのは、労働者が「職務専念義務」を負っているからです。職務専念義務とは、勤務時間内は自身に与えられた仕事に専念する義務のことをいいます。

そのため、企業からの許可を得た場合などを除いて、業務時間中に組合活動を行うことは認められていません。

また、業務時間内に組合活動を行う場合には、その時間の賃金に相当する金銭を、労働組合が企業に支払わなければなりません。そうしなければ、企業が労働組合に資金援助をしたとみなされるおそれがあります。

労働組合が法的保護を受ける要件

労働組合法に適合している労働組合(法適合組合)は、この法律による保護を受けることができます。

労働組合法による保護とは、次に挙げるようなものです。

- 不当労働行為制度に基づく救済手続の利用

- 労働協約への特別の効力の付与

- 法人格の取得

また、法適合組合はもちろん、法に適合していなくても、憲法上の保護を受けることができます。

憲法上の保護とは、次に挙げるようなものです。

- 刑事上及び民事上の免責

- 不利益取扱いの禁止

労働組合が法的な保護を受けるための要件を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合の資格審査について

労働組合の資格審査とは、当該労働組合が労働組合法の規定を満たしており、法的な救済を受けられるかを審査する制度です。

審査するのは、労働組合が「自主性」と「民主性」を備えているかです。

「自主性」を備えるためには、「使用者の利益を代表する者(管理職等)」の参加を認めず、「使用者からの経理上の援助」を受けないことが求められます。

また、「民主性」を備えるためには、組合の名称や主たる事務所の所在地など、必要事項を定めた規約を備えなければなりません。

ただし、資格審査を経なくても、労働組合が団体交渉を申し込むことは可能です。企業は、資格審査を経ていないことを根拠に団体交渉を拒否できるわけではないため、慎重に対応してください。

労働組合の資格審査について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働組合からの団体交渉への対応

労働組合から団体交渉を要求された場合には、正当な理由がなければ拒否できないだけでなく、誠意をもって交渉しなければなりません。この義務を「誠実交渉義務」といいます。

交渉を要求されたときに、労働組合のメンバーを明らかにするまで交渉を拒否するなどの対応をすると、不当な対応だとみなされるおそれがあります。

労働組合の中には、攻撃的な態度で理不尽な要求をしてくるものも存在しますが、感情的になって対応すると事態が悪化するリスクがあるので注意しましょう。

団体交渉について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

企業側の権利である「経営三権」

経営三権とは「業務命令権」「人事権」「施設管理権」のことであり、これらに関する事項については、労働組合と交渉が行われたとしても、要求に応じる義務は基本的にありません。

経営三権は企業側の専決事項とされています。そのため、交渉の対象とすること自体は問題ないものの、なんらかの譲歩をする必要はありません。

それぞれがどのような権利であるかは、下表をご覧ください。

| 業務命令権 | 業務時間中に業務命令をしたり、時間外労働を命じたりする権利 |

|---|---|

| 人事権 | 従業員を採用・配転・昇格・降格・解雇したり、人事評価をしたりする権利 |

| 施設管理権 | 会社の建物や敷地、設備、備品等を管理する権利 |

労働組合がある企業側のメリット・デメリット

労働組合が存在することで、企業側にはメリットもデメリットもあります。それぞれについて、主なものを以下で挙げます。

【メリット】

- 待遇の改善などにより、従業員のモチベーションアップを図ることで、離職を防止できる。

- 職場の風通しが良くなり、問題を早く把握できるようになるため、コンプライアンス強化につながる。

- 個別の労使紛争を未然に防ぎ、トラブルを個別に解決する労力をかけずに済む。

【デメリット】

- 労働組合との交渉に労力がかかる。

- 要望に応えると、給与や福利厚生費等の人件費などが増えるおそれがある。

- 議事録などの名目であっても、労働組合が作成した書類に署名してしまうと、拘束力の極めて強い約束(労働協約)が成立してしまうリスクがある。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある