子の看護休暇とは|取得要件や注意点、事業主への助成金など

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「子の看護休暇」は、未就学の子供が病気やけがをしたとき、その看護のために休暇を取得できる制度のことです。これは育児・介護休業法で定められた制度であり、国も少子化対策や雇用の維持などの理由から取得を推進しています。

また、2021年には法改正が行われ、取得方法や対象者が拡大されました。会社も積極的な取得を促し、育児をサポートすべきでしょう。

本記事では、子の看護休暇のルール、取得させる際の注意点などを解説していきます。ぜひご覧ください。

目次

子の看護休暇とは

子の看護休暇とは、小学校就学前の子供の看護が必要な社員に向けた制度です。法律で定められた制度で、有給休暇とは別に取得できます。取得日数は年間で5日間、子供が2人以上いる場合は10日間となります。看護休暇の取得は、当日の申請でも可能です。

育児・介護休業法制定当初、会社は看護休暇の取得を認める「努力義務」しかありませんでしたが、2005年からは取得を認めることが義務となっています。よって、社員から申し出があれば、会社は看護休暇の取得を必ず許可しなければなりません。

さらに厚生労働省は、小学校低学年でも子供の病気やケガが多いことから、看護休暇の取得の対象となる子供を「小学校3年生修了まで」に拡大することを予定しています。また、看護だけでなく、保育園の参観やイベント時も看護休暇を取得できるよう併せて検討が進められています。

介護休暇との違い

介護休暇は、同居家族の“介護”を目的とした休暇制度です。対象となる家族には、子供のほか、父母・配偶者・配偶者の父母・祖父母・孫・兄弟姉妹などが含まれます。子供の看護休暇と同じく育児・介護休業法で定められた制度で、社員から申し出があれば、会社は基本的に拒否することができません。

2つの休暇制度の違いについて、下表で整理しておきましょう。

| 子の看護休暇 | 介護休暇 | |

|---|---|---|

| 対象労働者 | 小学校就学前の子供がいる社員 | 要介護状態(2週間以上にわたり常時看護が必要な状態)の家族がいる社員 |

| 取得目的 | ・病気やケガをした子供の看護 ・通院の付き添い ・予防接種や乳幼児健診 ・健康診断 |

・自宅での介護 ・通院の付き添い ・介護サービスの手続き代行 ・ケアマネージャーとの打ち合わせ |

子の看護休暇の取得要件

子の看護休暇の取得には、いくつか要件があります。以下でひとつずつみていきましょう。

対象者

子の看護休暇を取得できるのは、小学校就学前の子供がいる社員で、男性・女性ともに取得することができます。また、正社員・アルバイト・パート・契約社員などの雇用形態にかかわらず、すべての社員が取得可能です(ただし、日雇い労働者は除外されています)。

この点、社員の配偶者が専業主婦(夫)であっても看護休暇は取得できます。また、夫婦が同じ会社で働いている場合、それぞれが取得可能です。

対象外となる労働者

小学校就学前の子供がいても、日雇い労働者は看護休暇付与の対象外です。

また、社内で労使協定を結んでいる場合、以下の社員については休暇の申し出を拒否できる可能性があります。

- 雇用期間が6ヶ月に満たない社員

- 1週間の所定労働時間が2日以下の社員

- 半日単位で休暇を取得するのが困難な業務に従事する者(ただし、1日単位の取得は拒否できません。)

取得日数

子の看護休暇の取得日数は、

・子供が1人なら年間5日まで

・子供が2人以上なら年間10日まで

となっています。

もっともこれは法律上の最低基準ですので、会社が独自に看護休暇の取得可能日数を増やすことは問題ありません。

なお、看護休暇を付与される対象期間となる1年間の時期は会社で設定できますが、就業規則等に特に定めがない場合、4月1日~翌年3月31日の1年間が対象期間となります。

また、取得単位は1日・1時間から選択できます。1時間単位で取得する場合、総時間が上限に収まっていれば、数日に分けて取得しても問題ありません。

【2021年1月改正】時間単位取得の義務化

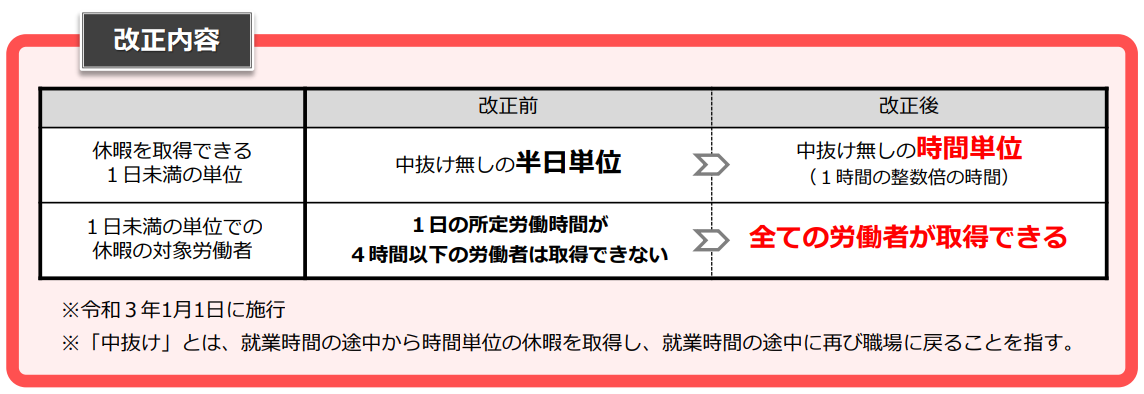

2021年の法改正により、子の看護休暇を1時間単位で取得できるようになりました。

改正前においては、取得単位は1日または半日のみで、また所定労働時間が4時間以下の労働者は1日単位でしか休暇を申請できませんでした。

このような不公平感をなくし、子育て社員をサポートすることが、法改正された背景にあります。

なお、所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合、その端数を切り上げて「1日分」とカウントします。

取得の目的

子の看護休暇は、以下のいずれかの目的であれば取得できます。

- 子供の体調不良(病気、ケガ、風邪、発熱など)

- 通院の付き添い

- 健康診断の付き添い

- 乳幼児健診の付き添い

- 予防接種の付き添い(行政が費用負担する定期予防接種、インフルエンザなどの任意接種)

無給・有給の取扱い

子の看護休暇中の賃金については、法律上の定めがありません。よって、有給・無給どちらにするかは会社が自由に決定できます。

しかし、令和3年度の調査によると、看護休暇は無給とする会社が全体の65.1%と多数を占めています。「給料が出ないなら利用しない」と考え、有給休暇で対応する社員も多いのが現状です。

子育て社員をしっかりサポートするため、助成金を利用して有給又は一部有給にするなどの対応が求められるでしょう。

なお、看護休暇中の賃金の有無や計算方法、支払方法などは、就業規則や賃金規程に明記しておく必要があります。

申請・取得方法

子供の体調不良は突然起こりやすいため、当日の電話・メール・チャットなどさまざまな申請方法を用意する必要があります。申請内容は、子供の症状や年齢、取得予定日数などが一般的です。

また、休暇届などの書面が必要な場合、子供の体調が回復してから提出を求めるなど、柔軟に対応しましょう。

なお、会社は社員に対し、子供の病気やケガを証明する書類(医師の診断書など)の提出を求めることは可能です。

しかし、医師の診断書には数千円かかるのが一般的で、社員の負担が大きくなってしまいます。また、風邪などではそもそも診断書が発行されないこともあるため、提出書類は“薬の領収書”や“明細書”で対応することも方法として考えられます。

子の看護休暇における注意点

子の看護休暇については、以下の点に注意が必要です。

- 就業規則への規定

- 時季変更権の対象外

- 休憩時間の取扱い

- 不利益取扱いの禁止

以下でひとつずつ解説します。

就業規則への規定

子の看護休暇は、就業規則に明示しなければならない「休暇」に含まれるため、あらかじめ就業規則に必要事項を記載して、従業員に周知しておく必要があります。

就業規則には、以下の項目を記載する必要があります。

- 付与要件(対象となる労働者の範囲等)

- 取得に必要な手続き

- 期間

就業規則の記載事項や作成手順については、以下のページで解説しています。

時季変更権の対象外

子の看護休暇は、時季変更権の対象外となります。

時季変更権とは、社員が申請した休暇の日程を、業務に大きな支障が出る場合に限り、別の時季に変更するよう命じる権利のことです。

看護休暇は“看護が必要な日”に取得するものなので、会社の都合で時季を変更しては意味がありません。そのため、たとえ業務に遅れが出るおそれがある場合や、看護休暇が有給である場合も、会社が時季変更権を行使することはできません。

休憩時間の取扱い

子の看護休暇を「時間単位」で取得する場合、休憩時間に被ることがあります。この場合、休憩時間を除いた労働時間のうち、連続する時間単位での取得が可能です。これは、労働義務がない休憩時間に“休暇”を申請するのは、矛盾していると考えられるためです。

【具体例】

・勤務時間:9時~18時

・休憩時間:12時~13時

・9時から5時間分看護休暇を取得したケース

→この場合、休憩時間を除いた9時~12時、13時~15時の計5時間が、看護休暇の取得時間となります。

休憩取得のルールなどは、以下のページでも詳しく解説しています。

不利益取扱いの禁止

子の看護休暇を取得した社員を、不利益に取り扱うことは禁止されています(育介法16条の4)。

例として、単なる欠勤は評価や査定に反映させることができますが、子の看護休暇については、賞与や昇給で不利益な算定を行ったりすることはできません。

なお、子の看護休暇を含む様々な権利の行使に対する不利益取扱いの禁止については、以下の記事をご覧ください。

また、評価や査定のルール、賞与や昇給の基準などは、就業規則で明示しておくことが重要です。詳しくは以下のページをご覧ください。

子の看護休暇を導入する事業主への助成金

仕事と育児・介護の両立を支援するため、国ではさまざまな助成金制度が設けられています。

子の看護休暇は、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の導入奨励制度に含まれており、以下の要件を満たせば助成金を受給できる可能性があります。

- ①法定の子の看護休暇を上回るものとして、有給、年10日以上取得可能、時間単位での取得が可能な休暇制度を導入すること

- ②「柔軟な働き方選択制度等」のうち、①以外に1つ以上を導入すること

- ③ ①②の制度を、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき実施すると社内に周知すること

- ④対象社員と面談を実施し、「面談シート」に記録すること

- ⑤面談結果を踏まえ、対象社員の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること

- ⑥開始から6ヶ月間で、①②の制度をコースで定められた基準以上利用すること(子の看護休暇の利用基準は、合計20時間以上)

これらすべてを満たすと、制度利用者1人あたり20万円(制度を3つ導入した場合、1人あたり25万円)が支給されます。

ただし、対象社員は1年度あたり5人までとなります。

詳細は、以下の厚生労働省のサイトでご覧になれます。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある