休暇・年次有給休暇の概要|種類や発生要件など付与に関するルール

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働基準法上、使用者は労働者に「休日」を与えなければならないと定められていますが、この「休日」とは別に、「休暇」を与える義務もあります。

労働者を法律に則って正しく雇用するためには、こうした「休日」と「休暇」の違いや、混同されがちな「休業」の定義等をしっかりと理解しておく必要があるでしょう。特に、有給休暇は重要な休暇であると考えられるため、詳細を知っておくべきといえます。

そこで、使用者として理解しておくべき「休暇」に関する知識として、定義や種類、給与の支払いにおける取扱い等についてご説明します。

目次

労働基準法における休暇とは

「休暇」とは、本来であれば労働者に労働義務があるものの、使用者によってその義務が免除された日のことです。

休暇には、一定の要件を満たした場合に、法律上必ず付与しなければならないとされる「法定休暇」と、就業規則や労働協約に基づき、使用者が任意に付与する「特別休暇」の2種類があります。

労働基準法に定められた「法定休暇」には有給休暇があり、勤続年数によって付与される日数が決められています。それに対して、「特別休暇」としては慶弔休暇や夏季休暇、リフレッシュ休暇が挙げられます。

なお、法定休暇と特別休暇について、以下の表にまとめたのでご覧ください。

| 法定休暇 | 法律上、労働者に権利として認められている休暇です。取得する際の基準や、取得日数の上限等が法定されている場合が多いです。 |

|---|---|

| 特別休暇 | 福利厚生として、使用者が労働者に対して自由に与えることができる休暇です。 |

また、特別休暇については、こちらの記事でご確認ください。

休日や休業との違い

「休暇」と「休日」「休業」は似た響きをしていますが、具体的にどのように異なるのかについて確認していきます。

休暇と休日の違い

「休日」とは、労働契約上、労働義務がない日のことです。これに対して、「休暇」とは元々は労働義務があったものの、義務が免除された日を指します。つまり、労働義務の有無が異なる点といえます。

そのため、休日は無給とされる一方、休暇は、労使間の取り決め等によって、有給か無給かが分かれます。

休暇と休業の違い

「休業」とは、本来は労働義務があるものの、使用者によってその義務が免除された日であり、「休暇」と明確には区別されません。一般的に、休暇よりも長期間労働義務が免除される場合を指すことが多いようです。

例えば、生理「休暇」は、1回の取得日数が長くとも数日ですが、育児「休業」は、基本的に産後8週間過ぎから子供が満1歳になるまで取得可能であるように、期間の長短によって使い分けられています。

なお、休日について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

休暇に関する就業規則の規定

休暇に関する規定は、必ず就業規則に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)とされているため、盛り込む必要があります。

なお、労働基準法89条によると、恒常的に労働者を10人以上雇用する使用者は、企業内のルールに関する規定である就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。

労働者の人数が要件に満たなければ、就業規則を作成する義務は発生しませんが、休暇に関して労使間で誤解があると、労働者の仕事への意欲が落ちる原因になるおそれがあるため、労働契約等の際に十分に説明することを心がけてください。

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、「賃金を得ながら休むことができる」労働者の権利をいいます。そのため、労働基準法39条により、使用者は原則として労働者が請求する時季に与えなければならず、拒むことはできません。

また、契約社員やパート・アルバイトといった雇用形態や、管理監督者のような立場の者であっても労働者と認められれば必ず付与しなければなりません。

ただし、年次有給休暇を付与する義務は、一定の出勤率と継続勤務の要件が満たされて初めて発生します。

これらの要件については様々なルールがありますので、詳しい内容は以下のページでご覧ください。

また、会社によっては年次有給休暇について有給休暇と称されることもありますが、双方の内容に違いはありません。

年次有給休暇のように法によって使用者に義務付けられている休暇は「法定休暇」といいますが、反対に、「特別休暇」といって、使用者が任意に労働者に与えられる休暇もあります。

特別休暇については、こちらの記事に詳しく記載しておりますの、ぜひご確認ください。

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労基法39条)。

フルタイム労働者

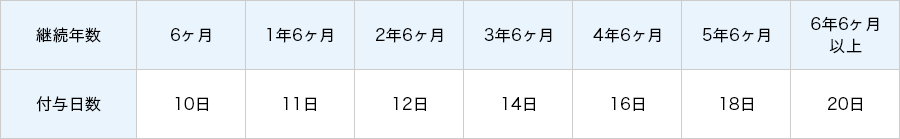

フルタイム労働者の場合、入社日から勤続6ヶ月を経過した時点で、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。

その後は上記の表のように、勤続年数が1年増えるごとに上限を20日として、付与する有給休暇の日数が増えていくことになります(労基法39条2項)。

パートタイム労働者など

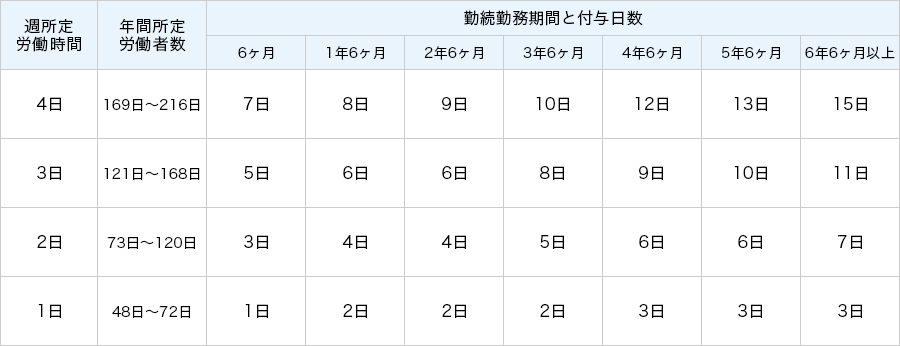

労働日数・時間が少ないパートやアルバイトの労働者の場合、上記の表のように、労働日数に応じて付与する有給休暇の日数が異なります。具体的には、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年所定労働日数が216日以下の労働者が対象になります。(労基法39条3項)。

なお、パートタイム労働者であっても、週所定労働時間が30時間以上であれば、フルタイム労働者と同じ基準で有給休暇が付与されます。

年次有給休暇の「年5日」の取得義務化

労働基準法の改正により、使用者は最低年5日について時季を指定し、労働者に年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられるようになりました(労基法39条7項)。

そのため、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対しては、年5日については必ず休暇を取得させ、取得していない場合は使用者から年次有給休暇の時季を指定するなどの方法で休ませなければなりません。

また、この規定に違反すると、1件につき30万円以下の罰金が課される可能性があるため、労働者ごとに年次有給休暇の取得日数を管理し取得忘れがないようにすることが重要となります(労基法120条1号)。

年5日以上の年次有給休暇について、労働者がみずから取得したり、計画的付与制度で一斉に休ませたりした場合は、使用者が時季を指定して休ませる必要はありません。

働き方改革に伴う有給休暇の取得義務化については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

時季指定とは

時季指定とは使用者側が労働者に対して行使する制度で、以下のような特徴があります。

- 年次有給休暇が10日以上付与される労働者ごとに、年次有給休暇を付与した基準日から1年以内に、使用者から5日の年次有給休暇の時季を指定して与える

- 時季指定制度を使う際には、使用者はあらかじめ対象の労働者に対して年次有給休暇の時季指定をすること明らかにしなければならない

- 指定する時季については、労働者から意見を聴き取り、その意見を尊重するよう努めなければならない

使用者の時季指定についての詳しい内容は、以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。

年次有給休暇の計画的付与

使用者は、労使協定の締結によって年次有給休暇の時季を定めて労働者に取得させることができます。これを「年次有給休暇の計画的付与」といいます(労基法39条6項)。

これは、各労働者が保有する有給休暇の日数のうち5日を超える部分についてのみ認められており、休暇の取得率を向上させるために作られた制度です。

計画的付与の方法としては、例えば、「事業場全体の休業による一斉付与方式」や「班別の交替制付与方式」、「年次有給休暇付与計画表による個人別付与制度」があります。それぞれの概要を下記の表にまとめましたのでご覧ください。

| 事業場全体の休業による一斉付与方式 |

|

|---|---|

| 班別の交替制による付与方式 |

|

| 年次有給休暇付与計画表による個人別付与制度 |

|

年次有給休暇は労働者の心身の疲労を回復させることを本来の目的としています。そのため、1日単位での取得を基本として考えられています。ただし、労使協定を締結した場合には例外も認められており、詳細については次の項目で説明させていただきます。

また、年次有給休暇の計画的付与については、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

時間単位・半日単位の付与

有給休暇は1日単位で付与するのが原則です。しかし、労使協定の締結等によって、時間単位での付与が可能となります。また、半日単位の付与については、労働者が希望し合意した場合には、労使協定が締結されていなくても付与が可能なケースもあります。

時間単位や半日単位での有給休暇の付与は、労働者が短時間で済む用事のために有給休暇を使えるので満足度が向上することがメリットです。一方で、労務管理が複雑になることや、時季変更権を行使しにくくなることがデメリットといえます。

しかし、計画的付与の場面においては、時間単位で与えることは認められていません。労働者が年次有給休暇を請求する通常の際とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

年次有給休暇を時間単位・半日単位で付与する場合の詳しい解説は、以下のページをご参照ください。

未消化分の年次有給休暇の繰り越し・消滅時効

労働者が有する有給休暇の請求権の行使には期限があります。具体的には、年次有給休暇の付与日から2年を経過すると、時効により消滅してしまいます(労基法115条)。

これは、言い換えると、付与された年度内に取得しなかった休暇分については、翌年度内であれば繰り越して取得できると解釈されています。

そのため、使用者が就業規則などにより、「年次有給休暇は翌年度に繰り越すことはできない」と規定したとしても、これは認められず、労働者は繰り越して休暇を取得することができます。

また、未消化分の年次有給休暇の買い上げを予約し、休暇の日数を減らすことは違法とされています。ただし、法定付与日数を超えた休暇分について、どのように取り扱うかは労使間の協議によるとされています。

未消化分の年次有給休暇の取扱いについては、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

年次有給休暇の時季変更権

年次有給休暇は原則として、労働者が指定した時季に与えなければなりません。ただし、労働者が指定した時季が、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、使用者が休暇の日程を他の時季に変更して与えることができるとされています。これは、年度を超えて変更する場合も認められています。

ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、個別に、客観的に判断しなければならず、どのような場合に時季変更権を行使することができるのかという判断には慎重さが求められます。

使用者の時季変更権についての詳しい内容は以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。

年次有給休暇の基準日統一について

中途採用が多い会社では、労働者の入社日によって年次有給休暇を付与する基準日がバラバラで、管理が煩雑になります。そこで、管理のための事務手続の負担を軽減すべく、年次有給休暇を付与する基準日を会社で統一し、一斉に付与する方法が認められています。

基準日を統一する場合、有給休暇の付与日数等について、少なくとも労働基準法の定めを下回らないように注意しなければなりません。

例えば、4月1日に入社した労働者は、10月1日が法定の有給休暇の付与日です。そのため、この会社の基準日が1月1日であるときには、本来ならば有給休暇が使える10月~12月に使えないおそれがあります。そのため、有給休暇を前倒しで付与する等、労働者が不利にならないように配慮する必要があります。

年次有給休暇管理簿の作成・保存義務

年次有給休暇管理簿の作成は、使用者が、基準日より1年以内に5日の年次有給休暇を付与しなければならないとされたことに伴い、労働者ごとに年間の休暇取得日数が分かるよう義務化されました。

そのため、書類のフォーマットは規定されてはいませんが、労働者ごとに年次有給休暇を与えた時季や日数、基準日(付与日)を明らかにし、管理のできる書類でなければなりません。特に、基準日より1年以内に5日の休暇を取得したことが分かるようにしなければなりません。厚生労働省が公開している書式もありますので、参考にされてみてください。

また、書類の保存期間は、年次有給休暇を与えた期間中と、その期間が満了した後5年間とされています。

年次有給休暇の申請ルール

有給休暇の申請について、事前申請とする旨の規定を就業規則等に定め、社内ルールとして周知を徹底することが有用です。

会社の規模や業種等によって、代替要因の確保等、調整のために要する期間は異なります。そのため、時季変更権を行使するかどうかの判断を行うには一定の期間が必要となります。

そこで、会社ごとに時季変更権の行使について判断するための時間として合理的といえる期間を、申請期限として設定する必要があります。

休暇に関する就業規則の規定

休暇に関する規定は、必ず就業規則に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)とされているため、盛り込む必要があります。

なお、労働基準法89条によると、恒常的に労働者を10人以上雇用する使用者は、企業内のルールに関する規定である就業規則を作成して行政官庁に届け出なければなりません。

労働者の人数が要件に満たなければ、就業規則を作成する義務は発生しませんが、休暇に関して労使間で誤解があると、労働者の仕事への意欲が落ちる原因になるおそれがあるため、労働契約等の際に十分に説明することを心がけてください。

事後申請を認める必要はあるか?

急病等の事情で、労働者から有給休暇の事後申請があった場合の対応について、労働基準法上の定めはありません。そのため、原則として、事後申請を認めるかは使用者の裁量に委ねられています。

会社の運用として事後申請が慣行化している場合でも、トラブル防止のため、就業規則等に適用のルールを定めておく必要があるでしょう。

年次有給休暇の事後申請については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

年次有給休暇の取得理由を聞くことは違法か?

有給休暇の取得理由を聞くこと自体がただちに違法となるわけではありません。

そのため、時季変更権の行使の要否を判断しなければならない等、業務上の必要性が認められる場合には、取得理由を聞くことは適法とされます。

しかし本来は、有給休暇の取得に、理由は必要ありません。理由を聞いたとしても、労働者に回答の義務はありませんから、任意で回答を求めるに留まります。

したがって、労働者が理由を答えないからといって取得を妨げたり、労働者から聞いた取得理由によって付与を制限したりすることは違法となります。

年次有給休暇中の賃金

年次有給休暇中の賃金については、就業規則等の定めに従って、次の①~③のいずれかの方法で計算し、支払うことになります。ただし、③の方法を選択する場合は、労使協定によって定めなければなりません。

- ①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

これは、通常どおりに出勤していた場合に支払う賃金を用いて計算するものです。 - ②労働基準法で定める平均賃金

これは、有給休暇を取得した日から遡って3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で除した賃金を用いるものです。 - ③健康保険法に定める標準報酬日額

これは、健康保険料の基礎となる標準報酬月額に30分の1を乗じた額を休んだ日の所定労働時間で除して得た額を用いるものです。

どういった場合であればどの方法を採用することができるのか、および①~③の方法の詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

法定休暇中の賃金について

法定休暇中の賃金(給与)に関しては、原則として、使用者は支払う法的な義務を負いません。

なぜなら、「働いていないのなら、使用者はその部分について給与を支払う義務を負わない(ノーワーク・ノーペイの原則)」という、給与計算の基本原則があるからです。ただし、年次有給休暇は例外で、この期間については賃金を支払う必要があります。

もっとも、就業規則や労働協約等によって、年次有給休暇以外の休暇・休業に関しても有給とすることは可能です。

年次有給休暇取得に関する不利取り扱いの禁止

企業は、労働者が有給休暇を取得したことを理由として、解雇や減給等の不利益な処分を与えないように求められます(労働基準法136条)。

もしも不利益な取扱いをしても、ただちに刑事罰を受けることはありませんが、解雇等の処分は違法・無効とされるリスクが高いと考えられます。もっとも、有給休暇を取得しなかった労働者が若干得をする規定は有効になる可能性があります。

休暇の取得等に関する不利益取扱いの禁止について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

年次有給休暇に関する違反と罰則

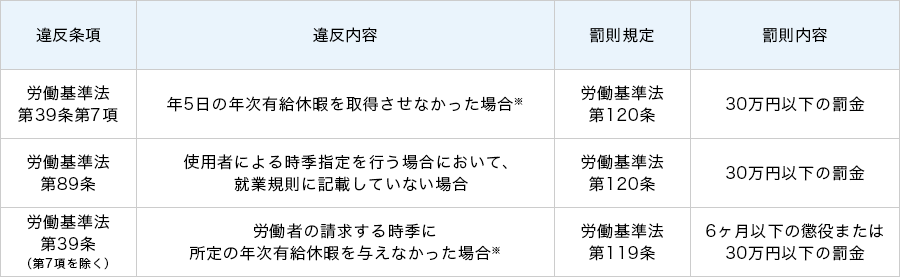

労働基準法により、労働者に年次有給休暇を与えない会社は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

他にも、有給休暇に関する違反による罰則が設けられている項目がありますので、以下の表で確認してみましょう。

有給休暇を認めた法律に違反して、使用者が労働者に法定休暇を与えなかったとすると、労働基準監督署から是正勧告を受けるおそれがあります。さらに、勧告を受けても状況を改善しないときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金等、刑事罰を科されるおそれがあります(労基法119条1項、120条1項)。

また、育児休業や介護休業の取得を拒否する等の対応を行えば、企業名の公表等の処分を受けるおそれもあるでしょう。

その他の法定休暇の種類

法定休暇とは法律で定められた休暇をいいますが、その代表格である年次有給休暇以外にも様々な休暇が規定されています。

特に、育児・介護に関する休暇制度は、深刻な少子高齢化に対応するため、労働者が休暇を取得しやすいよう頻繫に改正されており、最新の情報を理解し労働者に適用していかなければならない状況となっています。その他にも、女性特有の休暇制度には、女性が仕事と子育てを両立しながら働けるように配慮された規定が多く設けられており、出産前後の女性の雇用を継続させるために利用できる制度となっています。

これらの休暇は、取得する際の基準や、取得日数の上限等が法律に規定されている場合が多いのですが、有給として扱われるか無給として扱われるかは、基本的に労使間の話し合いによって決めることができます。

必ず有給として扱わなければならない年次有給休暇と、その点が大きな違いとなります。

育児・介護に関する休暇制度

育児や介護に関する休暇制度は、育児・介護休業法で定められており、育児休業や介護休暇等があります。

育児や介護のための休暇には、労働者の働きやすさを向上させる効果や、企業のイメージアップにつながる効果が期待できます。代わりの人員を確保しなければならない負担はありますが、取得を促すメリットはあるでしょう。

育児休業

育児休業とは、育児・介護休業法5条で認められた権利です。1歳未満の子供を養育する労働者(男女を問わない)から取得を請求された事業主(使用者)は、基本的に子供が満1歳に達するまでの間、休みを与えなければなりません。

さらに、保育所等に入所できない等の事情があれば、1歳6ヶ月まで延長が可能であり、それでも同様の事情が解消できなければ2歳まで延長が可能です。

育児休業について、さらに詳しく知りたいは下記の記事をご覧ください。

子の看護休暇

子の看護休暇とは、育児・介護休業法16条の2および16条の3で認められた権利です。小学校就学前の子を養育する労働者(男女を問わない)から取得を請求された事業主は、1年度内に5日(小学校就学前の子を2人以上養育している場合は10日)を限度として、当該休暇を付与しなければなりません。

子の看護休暇について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

介護休暇

介護休暇とは、育児・介護休業法16条の5および16条の6で認められた権利です。要介護状態にある対象家族を介護する労働者(男女を問わない)から取得を請求された事業主は、1年度内に5日※を限度として、当該休暇を付与しなければなりません。

※介護対象者が2人以上の場合は10日

介護休暇について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

介護休業

介護休業とは、育児・介護休業法11条および12条で認められた権利です。2週間以上にわたって要介護状態にある対象家族を介護する労働者(男女を問わない)から請求された事業主は、通算して93日間、3回を上限に分割した形での休業を認めなければなりません。

介護休業は、介護休暇と混同されやすいのですが、介護休業が長期的な介護のための制度であるのに対して、介護休暇は突発的・短期的な介護のための制度である点等が異なります。

介護休業について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

女性特有の休暇制度

女性特有の休暇制度として、産前産後休業や生理休暇等が挙げられます。産前産後休業は雇用機会均等法に定められており、生理休暇は労働基準法に定められています。

産前産後休業

産前産後休業とは、労働基準法65条で認められた権利であり、産前休業と産後休業に分けられます。

【産前休業】

産前休業とは、出産予定の女性労働者が休業を請求した場合に、出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)から出産までの間、当該女性労働者を休業させなければならない制度です。実際の出産が予定日より遅れても、出産当日まで休業できます。

【産後休業】

産後休業とは、基本的に産後8週間以内の女性労働者を就業させることを禁止する制度です。産後休業は、産前休業とは違って、労働者から請求されなくても必ず付与しなければなりません。

ただし、産後6週間以降の女性が就業を請求したときには、医師が認めれば就業させることが可能です。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

育児時間

育児時間とは、労働基準法67条で認められた権利です。満1歳に達しない子供を養育する女性労働者から請求された使用者は、子供を養育するための時間を付与しなければなりません。

育児時間は、通常の休憩時間とは別に与える必要があり、フルタイム勤務の場合等には1日2回各30分以上を与える必要があります。

なお、1日の勤務時間が4時間以内である場合には、1日1回30分以上を与えれば良いとされています。

育児時間について、さらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

生理休暇

生理休暇とは、労働基準法68条で認められた権利です。この休暇の認知度が高いとは言えませんが、法律で定められた休暇であるため、生理日に就業することが著しく困難な女性労働者から取得を請求された使用者は、拒むことができません。

また、休暇の性質上、事前の申請を義務付けたり、請求とは異なる日の取得を求めたりすることは認められません。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

母性健康管理のための休暇

母性健康管理のための休暇とは、雇用機会均等法12条によって、事業主に定められた義務です。事業主は、妊産婦(妊婦および産後1年以内の女性)である労働者に対して、保健指導又は健康診査を受けられる時間を確保しなければなりません。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

公民権行使による休暇

公民権行使による休暇は、労働基準法7条で認められた権利です。

そもそも、公民権の行使とは、選挙権や公職の被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、特別法の住民投票等へ参加することをいいます。労働者から、公民権行使のために必要な時間を請求された使用者は、基本的にこれを拒否することはできません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

裁判員に選出された場合の休暇

2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。

詳細について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある