労働基準監督署とは|役割・立ち入り調査・届出義務について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働基準監督署は、職場の安全や労働者の健康を守るための重要な機関です。日頃から企業の労働条件等を厳しく監視し、強い権限を与えられています。

企業は労働法を守り、適切な労働環境を整備することが重要です。また、監督署へのさまざまな手続きも漏れなく対応する必要があります。

本記事では、労働基準監督署の権限や立ち入り調査の内容、労働基準監督署に提出する書類等について詳しく解説します。

労働基準監督署とは

労働基準監督署とは、厚生労働省の出先機関であり、企業が労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・労災保険法といった「労働関係法令」を守って運営するように監督する機関です。

例えば、労働条件の確認や改善指導・安全衛生の指導・労働者や雇用者からの相談対応等を行います。また、労災保険給付における事務手続きも担っています。

そして、労働基準監督署は、労働関係法令上に違反する行為を取り締まります。

対象となるのは、主に次のような違反行為です。

- 違法な長時間労働

- 不当解雇

- 給料の未払い(残業代・退職金等)

- 労働者の健康診断を行わない

- 有給休暇の取得を拒否する

- 事業場における労災防止措置を行わない

- 労災隠し

企業は、違反とならないように、労働関係法令で定められた義務・罰則について理解しておく必要があります。

労働基準局や労働局との違い

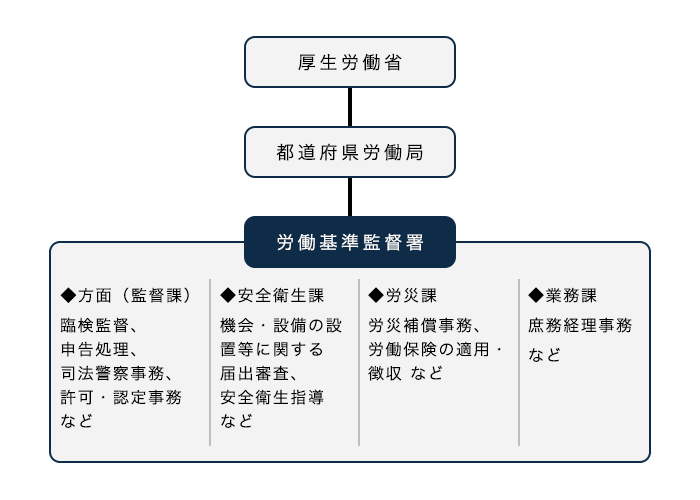

労働基準監督署は、厚生労働省が管轄する「最も現場に近い機関」です。なお、厚生労働省には他にも複数の下部組織があり、

という組織関係になっています。

労働基準局や都道府県労働局は、名前は似ているものの、労働基準監督署とは役割などが異なります。これらの組織の所在地や業務を、下の表にまとめたのでご覧ください。

| 労働基準局 | 都道府県労働局 | |

|---|---|---|

| 所在地 | 厚生労働省内 | 各都道府県に1ヶ所又は数ヶ所 |

| 行う業務 | 都道府県労働局や労動基準監督署に対する指揮監督など | 労使間の問題解決の仲介など |

| 行えない業務 | 労働者個人からの相談への対応など | 企業に対する労使間の問題解決の命令・強制など |

パワハラなどの民事上の問題は管轄外

労働基準監督署は、労働関係法令で規定されていない“民事上の問題”については監督・指導することができません。これを「民事不介入の原則」といいます。

企業で起こりやすい民事上の問題としては、以下のようなものが挙げられます。

- ハラスメント問題(セクハラ、パワハラ等)

- 能力不足や経歴詐称による解雇

- 人員削減のためのリストラ

- 懲戒処分の妥当性

- 異動や配置転換の妥当性

ただし、これらの問題は、労働基準監督署ではなく都道府県労働局で扱われる可能性があります。

また、当然訴訟等で責任追及をされる可能性は当然あります。

そのため、企業は民事上の問題にも十分注意すべきでしょう。

民事上の問題については以下のページでより詳しく解説していますので、ご確認ください。

労働基準監督署の権限・役割

労働基準監督官は、次の2つの権限を有しています。

- 行政監督としての権限

- 司法警察員としての権限

この2つの権限により、企業に法律上の規則を順守させ、労働者の安全や健康を守るためのさまざまな対応をとることが認められています。

2つの権限について、以下で詳しくご説明します。

行政監督としての権限

労基署の「行政監督としての権限」により、労働基準監督官は“事業場への立ち入り調査(臨検)”を行うことができます。

臨検においては、帳簿や書類の提出を求めたり、使用者又は労働者への尋問を行ったりすることができます(労働基準法101条1項)。これにより、労働条件が適切であるかを確認します。

また、作業環境測定を行い、検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することもできます(労働安全衛生法91条1項)。これらは行政上の権限であり、労働安全衛生法を守らせるために行われます。

なお、「帳簿や書類」とは、労働者名簿(労基法107条)、賃金台帳(同法108条)及び雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係にかかわる重要書類(同法109条)を指します。

司法警察員としての権限

労働基準法102条では、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と定められています。つまり、労働基準監督官は逮捕権など警察と同等の権限をもつ「司法警察員」として、捜査・逮捕・差押え・検証・送検を行うことが認められています。

例えば、企業が以下のような法令に違反した場合、労働基準監督官は司法警察員の権限を行使できます。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 最低賃金法

- 賃金の支払の確保等に関する法律

- じん肺法

- 家内労働法

- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

- 作業環境測定法

なお、最低賃金は毎年のように引き上げられているため、引き上げられた時給を下回らないように注意しなければなりません。

最低賃金については以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

労働基準監督署の業務内容

労働基準監督署は、署の規模によって違いがあるものの、主に次の4つの課に分かれています。

- ①方面(監督課)

- ②安全衛生課

- ③労災課

- ④業務課

以上の課が行っている業務について、次項より解説します。なお、「④業務課」は労働基準監督署の事務や経理業務を行っている部署のため、ここで詳細は解説しません。

全国の労働基準監督署の所在を知りたい方は、以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

全国労働基準監督署の所在案内【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

【監督課】労働に関する申告や相談の受付

労働基準監督署において、労働に関する申告や相談の受付をする部署を「方面(監督課)」と呼びます。

方面(監督課)では、下の表のような業務が行われています。

| 申告や相談の受付 | 法定労働条件に関する相談や、労働基準法等に違反している企業への行政指導を求める申告を受け付けます。 |

|---|---|

| 臨検監督(監督指導) | 定期的に、又は労働者からの申告により、労働関係法令に基づく事業場への立ち入り調査を行います。調査では、機械などの検査や労働条件の確認などを行います。 調査によって、法令違反の是正の指導や、危険性の高い機械などの使用停止を行います。 |

| 司法警察事務 | 何度指導しても法令違反が是正されないような場合には、重大な事案として“刑事事件”になることがあります。 刑事事件になると、捜査や検察庁への送検が行われることがあります。 |

【安全衛生課】労働安全衛生法を遵守するための指導

労働基準監督署で、労働安全衛生法等に基づき、労働者の安全と健康を確保するための措置をとるよう企業に指導等を行う部署を「安全衛生課」といい、次のような業務が行われています。

- ボイラー、クレーン、エレベーターといった機械の検査

- 足場や建設工事に関する計画書の審査

- 事業場における健康診断の実施状況の調査

- 有害な化学物質の取扱いに対する措置(マスクの着用等)の確認

- 労働者死傷病届の確認

企業は常に労働者にとって安心・安全な職場環境を維持することが重要です。

なお、労働安全衛生法や機械等の規制について、以下のページで解説していますので併せてご確認ください。

【労災課】労災保険の給付

労働基準監督署において、労災保険法に基づき、労働者が業務上又は通勤上で被った負傷・疾病・死亡に対する労災保険給付を行う部署を「労災課」といいます。

労災課では、労働者又は遺族からの請求により、関係者からの聴き取り・実地調査・医学的知見の収集といった調査を行い、労災認定の審査を行います。また、労災と認められた場合、事業主から徴収した労災保険料をもとに保険給付を行います。

さらに、事業主の労災保険加入に関する業務も労災課が対応しています。

労災が認定されるケースや補償内容は、以下のページをご覧ください。

労働基準監督署の立ち入り調査(臨検監督)

労働基準監督署は、企業が労働関係法令に違反していないか調べるため、事業場への立ち入り調査(臨検)を行います。

臨検は基本的に拒むことができません。妨害すると罰金刑に処せられるおそれがあるため注意しましょう。

是正勧告を受けても、それ自体は行政指導であり刑罰ではありませんが、勧告を無視して悪質と判断されてしまうと重大・悪質な事案として送検され、刑罰を受けるリスクがあります。

もしも是正勧告を受けてしまったら、すぐに改善するようにしましょう。

立ち入り調査の種類

労働基準監督署の調査には「定期監督」「申告監督」「災害時監督」「再監督」の4種類があり、実施されるタイミングや調査内容がそれぞれ異なります。

それぞれの調査が行われるタイミング等については表でご確認ください。

| 定期監督 | 労働基準監督署が毎年行っている、企業に対する調査 |

|---|---|

| 申告監督 | 労働者が労働基準監督署に違法行為等を告発したときに行われる調査 |

| 災害時監督 | 一定以上の規模で労働災害が発生したときに行われる調査 |

| 再監督 | 是正勧告を行った後で是正報告書が提出されなかった場合等に行われる調査 |

立ち入り調査の流れ

労働基準監督署が行う立ち入り調査は、次のような流れで行われます。

- 監督計画や、従業員に通報されたこと等による来訪

- 事業場への訪問・立ち入り調査

- 法令違反等についての是正勧告・改善指導など文書による指導

- その後、再監督が行われる場合がある

労働基準監督署の調査の流れについて、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

労働基準監督署への届出の義務

労働者を雇用する場合、労働基準監督署への届出義務を怠らないようにしましょう。届出義務は労働関係法令で定められており、違反したときの罰則として懲役刑や罰金刑が規定されています。

書類の提出先や提出条件がそれぞれ定められていますので、以下で確認していきましょう。

【監督課】労働全般にかかわる届出

監督課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

- 【36協定書】

労働者に時間外労働や休日労働を行わせる場合に提出します(労基法36条)。 - 【就業規則】

常時10人以上の労働者を使用する企業は提出を義務付けられています(労基法89条)。 - 【労使協定】

労使協定には、所轄労働基準監督署長への届出が求められるケースがあり、その中のひとつに変形労働時間制を導入する場合が挙げられます。対象者や対象期間、労働日、労働時間について定めた労使協定を提出します(労基法32条の2、32条の4、32条の5)。

書類の作成方法や作成上のポイントは、以下のページでそれぞれ解説しています。

【安全衛生課】労働安全衛生にかかわる届出

安全衛生課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

- 【労働者の健康診断結果】

労働者(パートタイマー等を含む)が50人以上の事業場について提出しなければなりません(労安衛則52条)。 - 【総括安全衛生管理者の選任届】

労働者(パートタイマー等を含む)が一定規模以上の事業場ごとに選任が義務付けられており、選任届を提出しなければなりません(労安衛則2条)。 - 【労働者死傷病報告】

労働者が業務上で負傷・疾病を負ったり死亡したりした場合には、届出が必要です(労安衛則97条)。 - 【ストレスチェック報告書】

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、提出しなければなりません(労安衛則52条の21)。

安全衛生について企業が押さえるべきポイントは、以下のページをご覧ください。

【労災課】労災にかかわる届出

労災課には、主に以下のような書類を提出する必要があります。

- 【労災保険給付請求書】

労災発生時に、給付金を受け取るために提出します。 - 【保険関係成立届】

労災に加入するために提出します。 - 【概算・確定保険料申告書】

労災保険料の年度更新のために提出します。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある