外国人雇用のメリットや人事労務手続き、注意点など

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

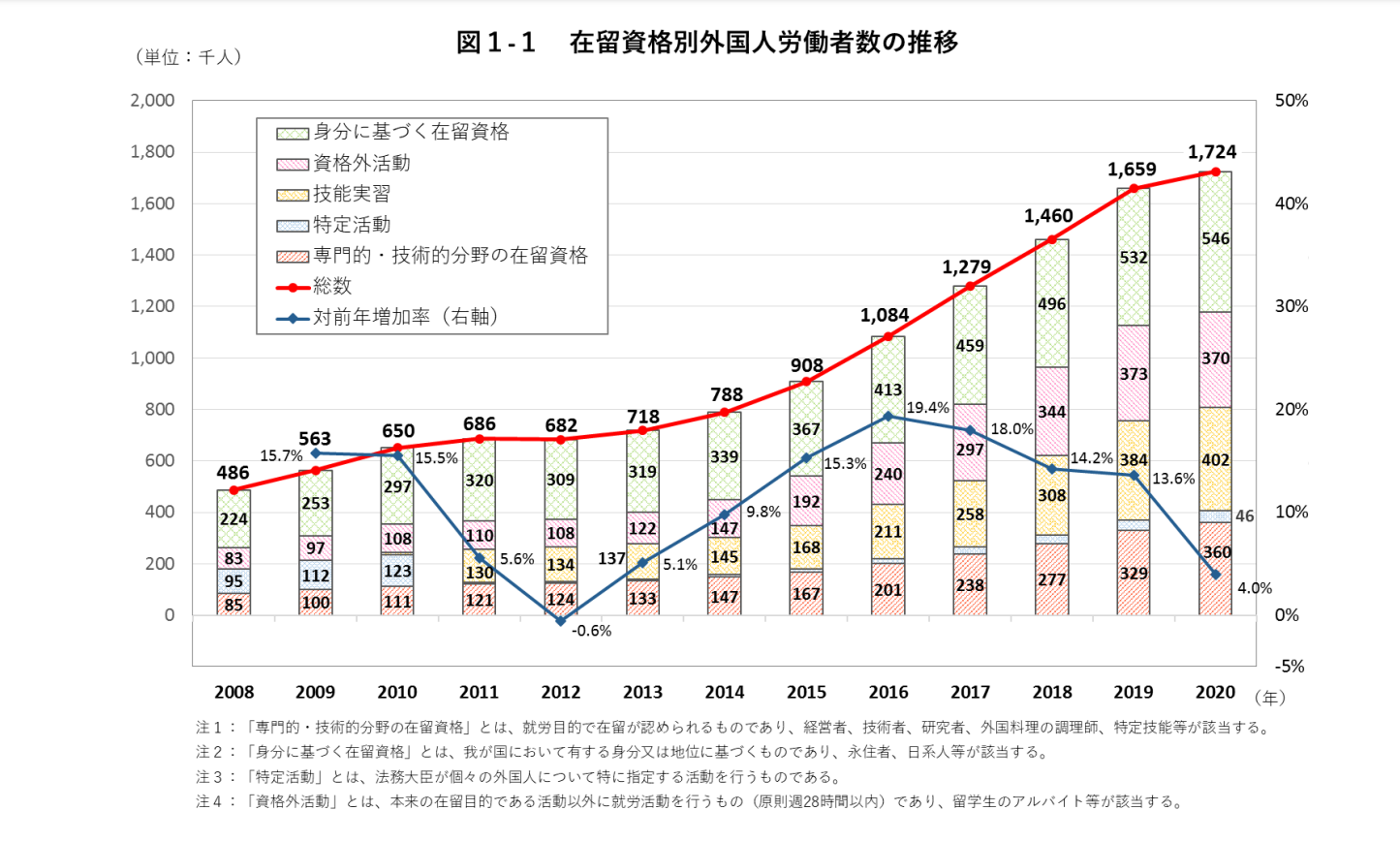

日本における外国人労働者は年々増加しており、少子高齢化が進む中、外国人雇用は、人手不足解消のための方策の一つとして注目されているところです。

とはいえ、外国人の雇用手続きには、日本人を雇用する場合とは異なるルールが存在します。

また、海外からの移住者に対しては、住居の手配や文化の理解など、慣れない環境で暮らしていくためのサポートも欠かせません。

本記事では、外国人労働者を雇うときのルールや注意点、必要な労務手続きなどを解説します。ぜひご覧ください。

日本における外国人雇用の状況

厚生労働省の指針(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」)によれば、外国人労働者とは、「外国人の労働者」のことをいい、「外国人」とは、以下の要件を満たす者と定義されています。

- 日本国籍を持たない者

- 特別永住者でない

- 在留資格が「外交」や「公用」でない

日本では、深刻な労働力不足を背景に外国人労働者の数は年々増加しており、直近の調査時点である2023年においても過去最高を更新しています。中でも、サービス業・宿泊業・飲食業・製造業などは高い就業率を占めています。

外国人雇用をする企業のメリット

外国人を雇用すると、企業には以下のようなメリットがあります。

●労働力の確保

外国人の雇用により、人手不足の解消が期待されます。特に、介護や飲食業、製造業など慢性的な人手不足に悩む業界では、外国人雇用が課題解決の鍵となる可能性があります。

●若くて優秀な人材の確保

少子高齢化が進む日本では、若手社員の採用が困難な状況ですが、海外から働きに来ている労働者は若くて労働意欲に満ちた人材が多いため、若くて向上心のある優秀な人材を確保できる可能性があります。

●組織の活性化

異なる価値観を持つ外国人を雇用することで、多様性のある会社へと変化し、イノベーションが生まれやすい環境が整備されます。また、ダイバーシティ能力やコミュニケーション能力など社員のビジネススキルの向上も期待できます。

●海外進出時の即戦力

海外進出を目指す会社にとって、相手国の法律や文化、言語の壁は大きな課題です。現地の商習慣や母国語が話せる外国人労働者を雇用すれば、海外進出時の即戦力となる可能性があります。

また、外国人の人脈によっては、新たな販路の拡大も期待されます。

外国人雇用手続きの流れ

それでは、外国人労働者を雇用する際の具体的な手続きを見ていきましょう。

基本的には、以下の手順で進めていくことになります。

- 外国人労働者の募集

- 在留資格の確認

- 面接

- 雇用契約の締結

- 就労ビザの申請

- 受け入れ準備

- 外国人雇用状況の届出

①外国人労働者の募集

まず、最初に行うべきことが、外国人労働者の募集です。

募集方法として、以下の方法が挙げられます。

- 公的機関の活用(ハローワークや外国人雇用サービスセンターなど)

- 自社従業員、取引先、学校からの紹介

- 求人広告の活用

- 人材紹介会社の活用

- SNSや自社のホームページでの募集

- 外国人インターシップで募集

募集の際は、仕事内容や賃金、労働時間、労働契約の期間、社会保険に関する事項を明示した書面の交付又はメール送信を、就労を希望する外国人に対して行う必要があります。

また、外国人を日本に呼び入れて雇用する場合は、渡航費用や住居の確保などについても募集事項に明示するよう努めなければなりません。

求人表は多言語で作成することで、外国人雇用への積極性をアピールすることが可能です。

②在留資格の確認

労働契約を締結する前に、外国人の在留資格をみて就労可能かどうかを確認します。

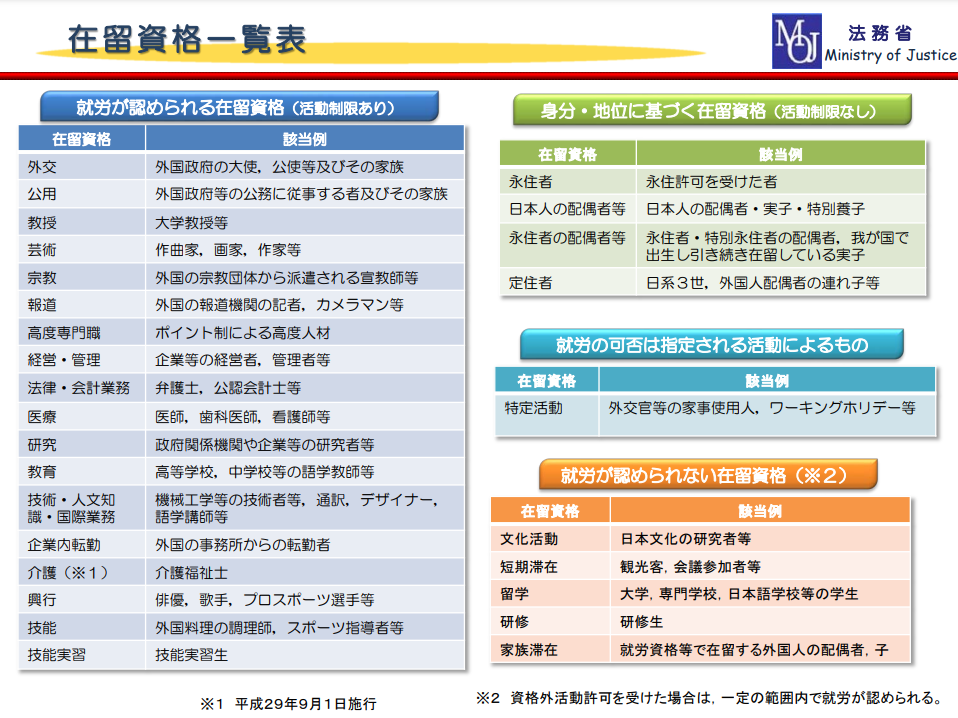

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うための資格のことをいいます。

在留資格カードには、「就労不可」「就労制限なし」など、就労制限の有無が記載されています。また、就労自体は可能でも、業務の内容や就労時間に制限があるものもあるため、確認の必要があります(在留資格と就労の可否については、以下の表をご覧ください)。

在留資格で認められていない業務に従事すると、不法就労にあたり、企業も罰則を受ける可能性があります。

また、在留資格がすでに失効しているおそれもあるため、出入国在留管理庁のホームページなどで照合しておくと安心です。

アルバイト・パートの場合

アルバイト・パートとして雇用する場合も、就労が許可された在留資格が必要です。また、業務の内容も在留資格に合ったものでなければなりません。

ただし、就労不可の資格のうち「留学」「家族滞在」については、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで、アルバイトやパートとして雇うことができます。

就労時間は週28時間以内、留学生の長期休暇中は1日8時間以内(週40時間以内)となります。

また、「文化活動」については、勤務先や業務内容が在留資格に沿ったものであれば、同じく「資格外活動許可」を得ることでアルバイトやパートとして雇用できます。

アルバイト・パートとして就労可能な在留資格については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

外国人研修生・技能実習生の場合

外国人技能実習制度とは、日本の技術や技能などを学び、母国の産業発展や経済発展に活かしてもらうための制度をいいます。人手不足の解消よりも、国際貢献を目的としています。

この制度に基づいた外国人労働者は、「外国人研修生」「技能実習生」の2種類があります。以下でそれぞれみていきましょう。

| 外国人研修生 | 技能実習生 |

|---|---|

|

|

外国人研修生や技能実習生について、以下のページでも詳しく解説しています。

ワーキングホリデーの場合

ワーキングホリデーは、外国人の青少年が日本に滞在し、日本の文化や生活様式を理解するために一定期間の休暇を過ごす活動です。もっとも、本制度では滞在中の生活費や旅行資金を補うために、働いて給料を得ることが認められています。

ワーキングホリデーのために来日した外国人は、「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格で就労します。

ワーキングホリデーの在留資格を得るためには、目的が主として休暇であることや、年齢制限(査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること)など、いくつかの要件を満たしている必要があります。

ワーキングホリデー制度を利用できるのは1回のみ最長1年間で、在留期間の延長は認められていません。

事業主は在留カードの提示を受け、「特定活動」の記載があるか、在留期限を過ぎていないか確認することが必要です。

③面接

外国人労働者との面接では、以下の点を押さえましょう。

日本語のレベルを確認する

自社が求める日本語のスキルを身に付けているか確認します。日本語の習熟度は、日本語能力試験(JLPT)で測るのが一般です。

この試験は、N1~N5の5段階に分けられており、日本で就職を希望する外国人の多くはN2以上といわれています。

業務内容や労働条件を詳しく伝える

面接時、業務内容や労働条件はできるだけ詳細に伝えましょう。入社後のミスマッチや離職・労働トラブルをなるべく回避するためです。

また、日本語での説明を完全に理解できていない可能性もあるため、雇用契約書などは母国語でも作成するのが望ましいです。

国籍による差別をしない

面接時に国籍や出身地を尋ねることは差別にあたり、違法の可能性があります。

また、面接時に在留カードの提示を求めることも、適性や能力に関係ない事項を把握することになりますので避けましょう。

本人の素質や能力、人柄を重視して選考することが重要です。

④雇用契約の締結

外国人労働者についても、労働条件は書面で明示することが義務付けられています(労働条件通知書)。この書面には、以下のような項目について明記します。

- 労働契約の期間

- 有期労働契約の場合、更新の要件

- 就業場所や業務内容

- 始業・就業時刻、残業の有無、休憩時間

- 休日や休暇

- 賃金の計算方法や締め日、支払時期、支払方法

- 昇進や昇給

- 退職や解雇に関する事項

- 在留資格が失効している、または取得できない場合、雇用契約は無効とする旨

なお、一方的に書面を交付することも可能ですが、トラブルを避けるため、双方の合意が必要な「雇用契約書」を作成することをおすすめします。

また、外国人労働者が十分理解できるよう、書面は母国語でも作成するのが望ましいでしょう。

⑤就労ビザの申請

海外にいる、あるいは業務内容に合った在留資格を持たない外国人を雇用したい場合は、就労ビザの取得手続きを行う必要があります。就労ビザとは、日本で働くことのできる在留資格のことです。

すでに日本で働いている外国人について、その在留資格をもって現在就いているものと同種の業務を行わせようとする場合は、在留資格の変更は必要ありません。

しかし、現在、当該外国人が就いているものと別の職種で採用しようとする場合や、卒業見込みの留学生を新卒で採用しようとする場合等には、在留資格の変更が必要になります。

在留資格の変更は「在留資格変更許可申請」を地方出入国在留管理局に提出することで行います。

| 外国人を海外から呼び寄せ雇用する場合 | 在留資格認定証明書交付申請 |

|---|---|

| 日本に留学中の留学生を採用する場合 | 在留資格変更許可申請 |

| 転職前と別の職種で採用する場合 | 在留資格変更許可申請 |

⑥受け入れ準備

採用を予定している外国人の在留資格を確認し、雇用契約を結んだら、事業主は以下のような受け入れ準備を行う必要があります。

- 来日時のフライトの手配

- 住居の手配や住民登録の指導

- 教育訓練の準備

- 就業規則や安全衛生事項、外国人用のマニュアルなど各種資料の準備

- 日本の習慣についての教育(ゴミ出しなど生活上のルールについて)

- 外国人労働者を受け入れやすい職場環境の整備(全従業員への説明会の開催、勉強会や研修の実施など)

なお、マニュアルなどの資料準備においては、平易な日本語で記載したものや、英語または外国人労働者の母国語で記載したものを作成しておくことが重要です。

⑦外国人雇用状況の届出

外国人労働者の雇用・離職時は、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが義務付けられています。提出期限は、雇入れのときは翌月10日まで、離職時は翌日から起算して10日以内です。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、30万円以下の罰金が課される可能性があります。

届出方法は、外国人労働者が雇用保険の被保険者であるかどうかで異なります。

被保険者であれば「雇用保険被保険者資格取得届」または「雇用保険被保険者資格喪失届」を、被保険者でなければ「外国人雇用状況届出書」を提出します。

詳しくは以下のページをご覧ください。

また、外国人雇用状況届出は、以下のページから電子申請することもできます。

外国人雇用に関する助成金

外国人の雇用により、厚生労働省から助成金を受給できる場合があります。

外国人雇用に活用できる助成金を以下にご紹介します。

| 助成金の種類 | 概要 |

|---|---|

| 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定) | 景気悪化など経済上の理由により事業縮小をする事業主が、労働者を一時的に休業させたり、教育訓練又は出向させたりしたことに対して交付される助成金 |

| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 日本の雇用ルールについての知識不足や言語の違いなど、外国人特有の事情に配慮した労働環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して交付される助成金 |

| 人材開発支援助成金(特定訓練コース) | 労働者の職業訓練の経費や賃金に対して交付される助成金。 |

| キャリアアップ助成金 | アルバイトやパート、契約社員などの非正規社員を正社員として雇用した場合や、非正規社員の処遇を改善した場合に事業主に交付される助成金 |

外国人雇用に関する助成金について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧下さい。

外国人雇用において押さえておくべきポイント

外国人労働者を雇うときは、就労可能な在留資格があるか確認するのが第一です。

そのほかにも、事業主は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に注意する必要があります。

本指針は、外国人労働者を雇用する事業主が守るべきルールや法令が整理されたものです。具体的には、安全衛生の確保、社会保険の適用、採用募集の手続き、労働条件の決定や周知の方法、労務手続きなどが記載されています。

本指針は、以下のページで詳しく確認できます。

労働関係法令・社会保険の適用

外国人労働者にも、日本人労働者と同様に、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法等が適用されます。また、雇用保険や労災保険、健康保険、厚生年金保険も同様に外国人労働者にも適用されることになっています。なかでも健康保険や厚生年金保険は、外国人には理解の難しい制度ということもありますので、十分な説明が必要です。

外国人雇用における労働関係法規・社会保険等に関しては、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

人事管理・教育訓練・福利厚生

事業主は、外国人労働者に対して、以下のような人事管理・教育訓練・福利厚生を行う必要があります。

①人事管理

賃金や労働時間などの労働条件を、就業規則や労働条件通知書、雇用契約書などの書面等で明示し、また、人事評価制度や配置についても説明する必要があります。これらについては、外国人労働者の母国語を使う、ふりがなを振る、平易な日本語で記載するなどして、労働者が理解できるよう配慮する必要があります。

②教育訓練

外国人労働者に対して母国語を用いた教育訓練を実施したり、苦情や相談体制を整備したりして、働きやすい職場環境の整備に努める必要があります。

③福利厚生

外国人労働者にも、日本人労働者と同じく、福利厚生を受ける権利を保障し、福利厚生の利用方法を説明し、利用を促す必要があります。

なお、日本人と外国人とで福利厚生において差別することは、各種法令等により禁止されているため、してはなりません。

外国人労働者に対する人事管理等の詳細については、以下の記事をご覧ください。

外国人雇用に対応した就業規則の策定

使用者は、国籍を理由として、労働条件等について差別的取扱いをすることが禁止されているため(労基法3条)、外国人労働者専用の就業規則を作成することはできません。

ただし、内容を理解してもらうため、英語や母国語に翻訳した就業規則を作成すること自体は問題ありません。日本人と異なる文化で育った外国人は、日本人以上に労使間でトラブルが発生するケースが多いため、労働者が理解できる言語で就業規則を作成するのが望ましいでしょう。

また、労働者が常時10人以上の事業場については、就業規則の作成が義務付けられており(同法89条)、この10人には外国人労働者も含まれます。

外国人を雇用する際の就業規則の作成方法については、以下の記事で解説しています。

解雇予防・再就職の援助

整理解雇等によって外国人労働者を解雇する場合について、厚生労働省の指針は以下のように定めています。

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

第4の6(解雇の予防及び再就職の援助)「事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。」

解雇や雇止めについては、労働契約法等により厳しい制限がなされており、日本人だけでなく外国人に対しても同様に適用されます。そのため、事業規模の縮小等を行う場合であっても、外国人労働者に対して安易な解雇や雇止めを行うことのないようにしなければなりません。

また、解雇予定の外国人労働者が引き続き日本での就労を希望している場合は、関連企業へのあっせんや求人情報の提供など、在留資格に応じた再就職の援助を行うよう事業主は努める必要があります。これについては、ハローワーク(公共職業安定所)と連携することが望ましいとされています。

雇用労務責任者の選任

外国人労働者を10人以上雇用する場合、「雇用労務責任者」を選任することが定められています。

雇用労務責任者とは、外国人労働者の労務管理を包括的に担当する者のことです。具体的には、外国人労働者の労働環境の整備、必要な労務手続きの実施、生活面のサポートなどさまざまな業務を行います。

もっとも、雇用労務責任者の選任は努力義務であり、届出が義務付けられているわけでもありません。

しかし、外国人労働者が安心して働けるよう、雇入れ時に選任することをおすすめします。

なお、雇用労務責任者については資格試験もあります。代表的なのは、「外国人雇用管理士」や「外国人雇用管理主任者」などで、知識を深めるために有効です。

外国人雇用の注意点

不法就労

不法入国者、不法滞在者、不法就労者などを雇用することは違法となります。

これらの者を雇い入れた事業主は、不法就労助長の罪により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます(入管法73条の2)。外国人労働者を雇用する際は、在留カードの提示を受け、就労の可否をしっかり確認するなどして、雇用自体が違法とならないか注意するようにしましょう。

国籍による労働条件の差別

労働者の「国籍」を理由に「差別的取扱」をすることは、労働基準法3条で禁止されています。例えば、外国人というだけで日本人よりも賃金を下げたり、労働時間に関して格差を設けることは同条に違反する可能性があります。

なお、罰則も設けられており、同条に違反した事業主には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

国籍による労働条件の差別の禁止については、以下のページでも詳しく解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある