労働災害が発生した場合の会社の対応

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者の安全・安心を確保することは、事業主の大きな責務といえます。

そのため、労災発生時も、事業主はすぐに適切な措置をとり、労働者が十分な補償を受けられるようサポートすることが重要です。また、適切な対応を行わないと、労災隠しとして罰則を受ける場合もあるため、注意が必要です。

とはいえ、いざ労災が発生すると、慣れない手続きに手間を要することが予想されます。

そこで、本記事では、労災発生時に事業主がとるべき対応手順、各段階における注意点などについて解説していきます。「万が一」のケースに備え、しっかり知識を得ておきましょう。

目次

労災発生時の対応フロー

ここで、労災発生時に会社がとるべき対応の流れをみてみましょう。

- 現場対応

- 事故状況の把握・原因調査

- 労災保険給付手続き

- 労働基準監督署の調査

- 労働者死傷病報告の届出

- 再発防止策の策定

例として、業務災害における療養補償給付(治療にかかる費用)と休業補償給付(仕事を休んだ期間の収入補償)を請求するケースでご説明します。

| 療養補償給付 | 業務上又は通勤により発生したケガ・病気の療養のための給付。診察、薬剤、処置、手術、入院及び看護などが治ゆするまで給付されます。 |

|---|---|

| 休業補償給付 | 療養のために仕事を休んだ期間の収入補償のための給付。療養開始後4日目から支給され、1日につき給付基礎日額の60%が、休業日数分支給されます。 |

なお、労災発生時は、これらの給付以外にも様々な給付金が支払われる場合があります。

詳しくは以下の記事で紹介していますので、併せてご一読ください。

①現場対応

労災が発生した場合に行うべき現場対応は、以下のとおりです。

- 被災者の救護

挟まれ事故等で救助が必要な場合、二次災害が発生する可能性もあります。現場の状況を把握し、消防車の出動を求めるなど、的確な判断を行う必要があります。 - 被災者の病院への搬送、家族への連絡

直ちに最寄りの労災指定病院に、それが難しければ一般の病院に、乗用車等で被災者を搬送します。重傷であれば、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。その後、被災労働者の家族にも速やかに連絡をしましょう。 - 警察・労働基準監督署に通報

救急車や消防車の出動を求めるような重大な労災の場合は、警察と所轄労働基準監督署に通報し、今後とるべき措置についての指示を仰ぎます。

以下のページでは、現場対応についてより具体的に解説しています。ぜひご一読ください。

②事故状況の把握・原因調査

警察や労働基準監督署により、現場検証や事情聴取が行われる場合があるため、労災の事実関係を把握・記録しておく必要があります。

具体的には、以下のような項目を調査し、できる限り詳細に記録しておきます。

- 被災した労働者の名前

- 労災が起きた日時・場所

- 労災が発生した際に居合わせた者

- 労災が発生した状況とその原因

- 被災者のケガ・病気の状態、病院名など

なお、事故現場については、警察や労基署の現場検証が入るまでは、労災発生時のまま保存しておくよう努めましょう。

③労災保険給付手続き

労災が発生した場合、事業主は労災保険の請求手続きについて、以下のような義務を負います。

【手続きについての助力義務】

労災保険の請求手続は、被災した労働者本人が、労基署に請求書を提出し行うことが基本です。しかし、重症等で本人による手続きが難しい場合は、会社が手続きを支援する必要があります(労災保険法規則23条1項)。

【必要な証明の義務】

労災保険の請求手続において、労働者から証明を求められたら、事業主は速やかに証明する必要があります(労災保険法施行規則23条2項)。例えば、労災保険の請求書にある「負傷又は発病の年月日」「災害の原因及び発生状況」については、事業主の証明が求められます。

ただし、会社としては労災と考えていない場合、必ずしも証明する必要はなく、労基署にその旨を申し出ることは可能です(同規則23条の2)。

では、労災保険の請求手続きの具体的な流れを、以下でみていきましょう。

「受診した病院」によって手続きが異なるため注意が必要です。

労災指定病院の場合

「労災指定病院」で治療を受ける場合は、基本的に労働者が治療費を立て替える必要はありません。

かかった治療費は、労働基準監督署から直接病院に支払われます(ただし、初診時は手続きが未完了であるため、立て替えが発生するのが通例です)。

請求手続きは、以下の流れで行います。

- 労働者が労災保険の請求書を作成する

↓ - 会社が請求書に証明事項を記入・押印する

↓ - 受診した労災指定病院に請求書を提出する

↓ - 病院から労働基準監督署に請求書を提出する

↓ - 治療費が病院に支払われる

なお、病院で治療を受けて、薬局で薬をもらう場合は、薬局にも請求書の提出が必要となります。

また、労災指定病院を変更する場合や、複数の病院に通院する場合は、指定病院変更届も提出します。

請求書の取り寄せ・作成は労働者本人が行うのが基本ですが、重症で作成が難しいような場合は、会社は積極的に支援する必要があります。

労災指定病院以外の場合

一方、「労災指定病院以外」で治療を受ける場合、労働者は一旦治療費を立替え払いする必要があります。その後、労働者自身が労働基準監督署に請求書を提出することで、立て替えた治療費を受け取ることができます。

ここでの請求手続きの流れは、以下のとおりです。

- 労働者が請求書を作成する

↓ - 病院や事業主が証明事項を記入・押印する

↓ - 労働者が労働基準監督署に請求書を提出する

↓ - 立て替えた治療費が労働者に支払われる

なお、労災指定病院以外を選んだ場合、給付金の請求時に領収書の添付が必要となるため、必ず受け取るよう労働者に伝えておきましょう。

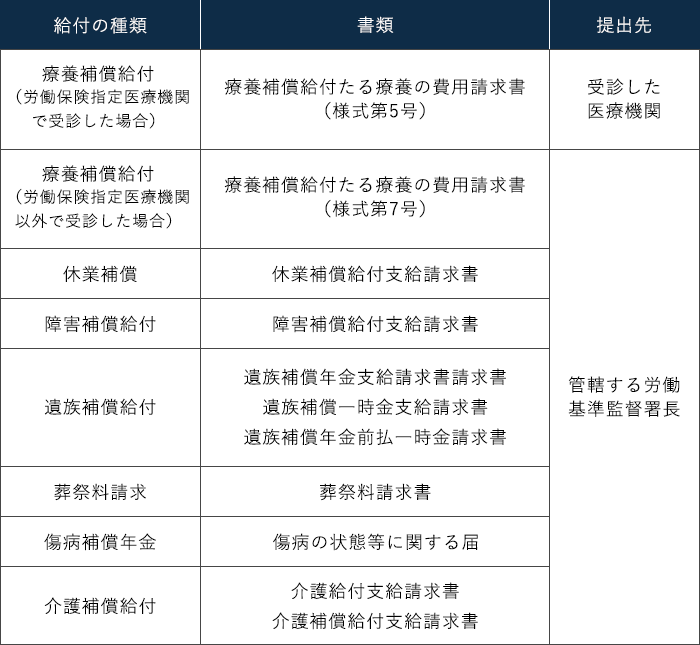

労災給付の必要書類

労災保険の請求に必要な書類は、以下のものがあります。支給される給付金の種類によって異なりますので、適切な書類を準備・作成し、各機関に提出しましょう。

また、書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

④労働基準監督署の調査

労災発生後は、労働基準監督署による立ち入り調査が行われる場合があります。労災の認否はこの結果をもとに判断されるため、事業主は誠実に対応すべき責任があります。

具体的には、労働条件や労働時間、労働者の人数、安全管理体制等が適切であったか等が調査され、労災の原因や法律違反の有無について判断されます。

なお、調査では就業規則や雇用契約書、タイムカード、賃金台帳、健康診断結果などの書類が求められる場合があるため、事前の準備が必要となります。

調査後、法律違反があれば「是正勧告書」、改善すべき点があれば「指導票」が交付されます。

これに対し、事業主は是正した内容、是正完了日等を記載した報告書を提出しなければなりません。

勧告に従わない場合や報告書の提出を怠ると、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。

⑤労働者死傷病報告の届出

事業主は、労災によって労働者が死亡又は休業した場合、労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出することが義務付けられています(労安衛則97条)。また、仕事中の事故でない場合でも、事業場や附属の建物内で起きた事故であるならば、報告書の提出が必要です。

また、火災や爆発、建設物の倒壊、ボイラーの破裂、ワイヤロープの切断等の特別な事故については、「労災事故報告書」も併せて提出する必要があります。

報告書を提出しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合は、労災隠しとして罰則を受ける場合があるため注意が必要です。

なお、報告書の提出期限は、労働者の状況によって、下表のように異なります。

| 死亡又は休業日数が4日以上の場合 |

|

|---|---|

| 休業日数が3日以内の場合 |

|

事業主の休業補償責任

労災保険の制度では、労災で働けなくなったことによる収入の減額分に対して「休業補償給付」が支払われます。ただし、休業補償給付を受給するためには待機期間を満了しなければならないという条件があります。

待機期間は休業初日から3日目までで、この間の休業補償給付は支給されず、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることになります。

休業初日からの3日間については、事業主が補償する義務を負い、休業1日につき平均賃金の60%を、直接労働者に支払う必要があります(労基法76条1項)。

⑥再発防止策の策定

労災が発生した場合、事業主は同様の災害を繰り返さないよう対策を講じる必要があります。

具体的には、労災の原因分析、再発防止策の策定、実施等が求められます。

例えば、以下のような措置が挙げられます。

- 定期的な機械設備の点検の実施

- 労働者の教育や指導における管理体制の見直し

- 労働時間の管理の厳格化

- 労働者の身体面、精神面における健康管理

- 職長教育の実施

なお、会社には労働災害を防止する義務があります(労安衛法第3条)。そのため、同様の災害だけでなく、新たな災害の発生を防止することも重要です。

防止策について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働災害の対応における注意点

労災の対応における注意点を以下に挙げますので、ご確認ください。

労災保険の消滅時効

労災保険の請求には時効があり、時効成立後は給付金を請求できないのが通常です。

ただし、時効成立までの期間や時効の起算日は、下表のとおり、給付金の種類によって異なるため注意が必要です。

| 保険給付の種類 | 期間 | 時効の起算日 |

|---|---|---|

| 療養補償給付 | 2年 | 療養の費用を支払った日の翌日 |

| 休業補償給付 | 2年 | 賃金を受けない日の翌日 |

| 介護補償給付 | 2年 | 介護を受けた月の翌月の初日 |

| 葬祭料 | 2年 | 労働者が死亡した日の翌日 |

| 障害補償給付 | 5年 | 傷病が治癒した日の翌日 |

| 遺族補償給付 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |

| 時効期間が2年のケース | 療養補償給付のうち療養の費用、休業補償給付、介護補償給付、葬祭料 |

|---|---|

| 時効期間が5年のケース | 障害補償給付、遺族補償給付 |

健康保険証の使用について

仕事中または通勤途中に発生した傷病の治療には、健康保険を利用することはできません。

労災保険は業務上の傷病、健康保険は業務外の傷病と、補償の対象が異なるからです。また、労災保険と健康保険を同時に適用することもできません。

また、労災保険の治療費の自己負担は0円ですが、健康保険証を使うと自己負担は3割となるため、労災の補償の方が手厚くなっています。

万が一、誤って健康保険を利用してしまった場合は、労災保険への切り替え手続きが必要となり、健康保険への7割部分の返金や、労働基準監督署への費用請求に手間がかかってしまいます。

よって、労災で治療を受ける場合は、健康保険証を提示しないよう労働者に周知しておく必要があります。

労災発生時における会社の義務

労災が発生した場合、保険金給付を受けるには、労働基準監督署への請求手続きが必要になります。

この請求手続きは、被災した労働者本人又は遺族が行うのが基本です(労災保険法12条の8第2項)。しかし、症状が重い等の理由で、労働者本人による請求手続きが困難な場合もあります。

また、事業主には、労働者が安全に働けるよう措置を講じる「安全配慮義務」が課されており(労働契約法第5条)、労災の発生により、安全配慮義務違反で賠償責任を問われる可能性もあるため、事業主は誠実に労災手続きを支援する必要があります。

実際には、事業主が労働者に代行して、請求書の取り寄せや作成、労基署への提出、労基署による調査への対応を行うケースが多い傾向にあります。

通勤災害の労災認定と対応

労働者の通勤中に発生した災害は、業務災害ではなく「通勤災害」として労災補償の対象になります。補償内容や請求手続きは業務災害とほぼ同じですが、必要書類の様式が異なるためご注意ください。

通勤災害については以下のページで詳しく解説しています。併せてご確認ください。

損害賠償請求への対応

労災保険による給付があっても、事業主はすべての損害賠償責任を免れるわけではありません。労災保険でカバーしきれない部分は、労働者や遺族から損害賠償請求がなされる可能性があります。

損害賠償責任を負うと、事業主は高額な賠償金を支払ったり、会社のイメージダウンにつながったりとさまざまなデメリットが起こり得ます。早めに弁護士に相談し、適切な対応をとるべきでしょう。

会社が問われる責任や損害賠償金の詳細は以下のページで解説していますので、併せてご確認ください

労働者の遺族への対応

労災によって労働者が亡くなった場合、事業主は遺族への配慮を十分に行わなければなりません。

まず、遺族が給付金をスムーズに受け取れるよう、請求手続きをサポートする必要があります。

また、遺族から責任を追及された場合も誠実に対応し、必要な補償を行わなければなりません。

遺族が受けられる労災保険給付は、下表のとおりです。

| 遺族(補償)等年金 | 労災で死亡した労働者の収入により生計を維持していた遺族に支給される年金 |

|---|---|

| 遺族(補償)等一時金 | 遺族(補償)等年金を受けられる遺族がいない場合に、一定の遺族に支払われる一時金 |

| 遺族特別支給金 | 遺族(補償)等年金または遺族(補償)等一時金の受給者に支払われる、定額300万円の特別支給金 |

| 遺族特別年金 | 遺族(補償)等年金の受給者に支払われる、ボーナス分が反映された特別年金 |

| 遺族特別一時金 | 遺族特別年金を受けられる遺族がいない場合に、一定の遺族に対して支払われる一時金 |

| 葬祭料 | 労災で被害者が死亡した場合にかかった葬祭関係費 |

労災隠しを行った企業への罰則

労災が発生した際に、事業主が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の申告をしたりした場合は、「労災かくし」として、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。

社会的批判や会社のイメージダウンをおそれ、労災の発生を隠避しようとする事業主もいるかもしれませんが、どんな理由であれ、労災隠しは違法となります。

「労災隠し」となるケースや罰則については、以下の記事で解説していますので、ご確認ください。

職場における労災事故の事例

ここで、職場における労災事故の事例をご紹介します。

【断熱材スプレーの吹き付け作業中のスプレーガスによる中毒】

住宅工事現場で、断熱材スプレーを床裏に吹きつける作業をしていたところ、スプレーのガスを吸い込み、労働者が急性薬物中毒となった事例です。

労災発生の原因は、SDS(安全データシート)の未入手、呼吸用保護マスクの未着用、リスクアセスメント未実施、換気装置の未設置等であると分析されました。

防止策として、工事現場で使用する全製品についてSDSを入手し、リスクアセスメントを実施すること、スプレー作業中は十分な換気を確保し、状況に応じて防毒マスクを装着させること等の措置が講じられました。

【畑作業中に、雷に打たれて死亡した】

畑で、野菜の苗の植え込み作業をしていたところ、畑に雷が落ち、畑で作業中だった労働者が死亡した事例です。

事故発生時、気象庁から当該地域に雷雨・大雨注意報が発表されていました。

労災の発生原因は、雷雨下で屋外作業を行わせたこと、雷が鳴っているのに安全な場所に避難させなかったこと、安全な避難場所がない場合の緊急措置を講じていなかったこと等であると判断されました。

防止策として、作業開始前の気象予報の確認、雷雨下での屋外作業の中断・中止、安全な避難場所を事前に確保し、気象予報や雷鳴の有無をもとに適切に避難させること等の措置が講じられました。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある