【働き方改革】労働安全衛生法の改正|2023年の改正点も解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るために重要な法律です。事業主に様々な措置を義務付けており、働き方改革の一環として2019年に改正が行われ、実効性の高い規定も追加されました。

さらに、2023年に行われた改正では、化学物質によって引き起こされる労働災害を防止するための改正が行われます。

本記事では、労働安全衛生法の改正について、最新の改正内容も含めて詳しく解説していきます。

目次

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境を整えるための法律です。主に労働災害の発生を防ぐため、事業主に様々な措置を義務付けています。

例えば、以下のような措置が定められています。

- 職場の安全・衛生管理を担うスタッフの配置

- 危険又は有害物質に対する措置

- リスクアセスメントの実施

- 労働者への安全衛生教育

- 労働者の健康管理

どの措置が義務付けられるかは、会社の規模や事業内容によっても異なります。詳しくは以下のページをご覧ください。

【2019年改正】労働安全衛生法

働き方改革により、2019年4月1日以降、労働安全衛生法は下記のように改正されました。

- 労働時間の把握の義務化

- 産業医・産業保健機能を強化

- 長時間労働者に対する面接指導を強化

労働時間の把握の義務化

事業主は、すべての労働者の労働時間を、以下のような“客観的な方法”によって適正に把握することが義務付けられました。

- タイムカードの打刻履歴やパソコンの使用時間のチェック

- 労働者名簿や賃金台帳の保存(3年間)

- 労働時間が自己申告制の場合、書面で申告させ、適宜実態を調査すること

また、1ヶ月の時間外・休日労働が80時間を超えた労働者については、その旨を本人に通知しなければなりません。さらに、本人から申告があった場合、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。

なお、これらの義務に違反しても罰則はありませんが、労働者の安全と健康を守るため、必ず実施しましょう。

産業医・産業保健機能の強化

法改正では、産業医の在り方を見直し、産業保健機能の強化が図られています。

産業医とは、労働者の健康管理について専門的な立場から助言・指導する医師のことです。労働安全衛生法では、労働者が常時50人以上いる事業場おいては、必ず産業医を選任しなければなりません。

また、産業保健機能とは、労働者の安全と健康を守るために、会社が行う取組みのことをいいます。産業医や保健師、外部の専門家などと連携し、快適な職場作りに努めることが求められます。

具体的な改正内容について、以下でご説明します。

産業医の活動環境の整備

産業医の権限が拡大されたのがポイントです。具体的には、以下の2点が挙げられます。

- 産業医への“健康管理に関する情報”の提供(労働安全衛生規則第14条の2)

長時間労働者がいる場合、会社は産業医へ報告する必要があります。

また、産業医から健康管理に関する情報を求められた場合、会社は速やかに提供しなければなりません。 - 産業医による勧告(労働安全衛生規則14条の3)

労働者の健康に問題がある場合、産業医から会社へ勧告することができます。また、勧告を受けた会社は、衛生委員会などへ報告する必要があります。

これにより、産業医がより独立的・中立的に職務を遂行できると期待されています。

さらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い

労働者が安心して産業医への健康相談等ができるようにするためには、産業医が健康相談に応じることができる適切な体制が整っていることが前提です。

また、産業医の具体的な業務内容や健康相談の申出方法が労働者に周知されていなければなりません。

その他にも、健康相談等から得られる労働者のプライベートな情報の取扱いについて適切な規程を定めるなど、労働者が情報漏洩の心配なく相談できるようにする必要があります。

事業者に求められる責務の詳細は、下記の記事をご確認ください。

長時間労働者に対する面接指導の強化

法改正に伴い、産業医による長時間労働者・高ストレス者への面接指導を強化する旨も定められました。

具体的には、面接指導の対象者の範囲が「(月の時間外・休日労働時間の合計が)100時間を超える労働者」から「80時間を超える労働者」へと拡大され、より多くの者が面接指導の対象になりました。

さらに、事業者は、労働時間の状況を把握することや、面接指導対象者に自身の労働時間に関する情報を知らせるといった義務も課せられています。

これらの変更から、改正により、事業者に対する健康管理義務は厳格化されたといえるでしょう。

事業者に望まれる具体的な対応については、下記の記事で説明しています。

【2023年改正】労働安全衛生法

2023年4月1日に、労働安全衛生法の次のような点が改正されました。

- ①危険有害な作業を行う事業者の保護措置

- ②新たな化学物質規制の導入

これらの改正点について、以下で解説します。

危険有害な作業を行う事業者の保護措置

2023年4月1日に施行される労働安全衛生法の改正により、雇用している労働者ではない一人親方や資材搬入業者等について、次のような措置を取ることが義務づけられました。

- 局所排気装置等の設備を稼働させる措置又は使用を許可する措置

- 義務づけられている特定の作業方法を周知する措置

- 保護具を使用する必要がある旨を周知する措置

- 化学物質の有害性等について、その場所にいる労働者以外の人も見やすい箇所に掲示する措置

この改正は、アスベストが労働安全衛生法の適用外だった一人親方等に被害を及ぼしたことから、適用する対象を拡大するために行われたものです。

新たな化学物質規制の導入

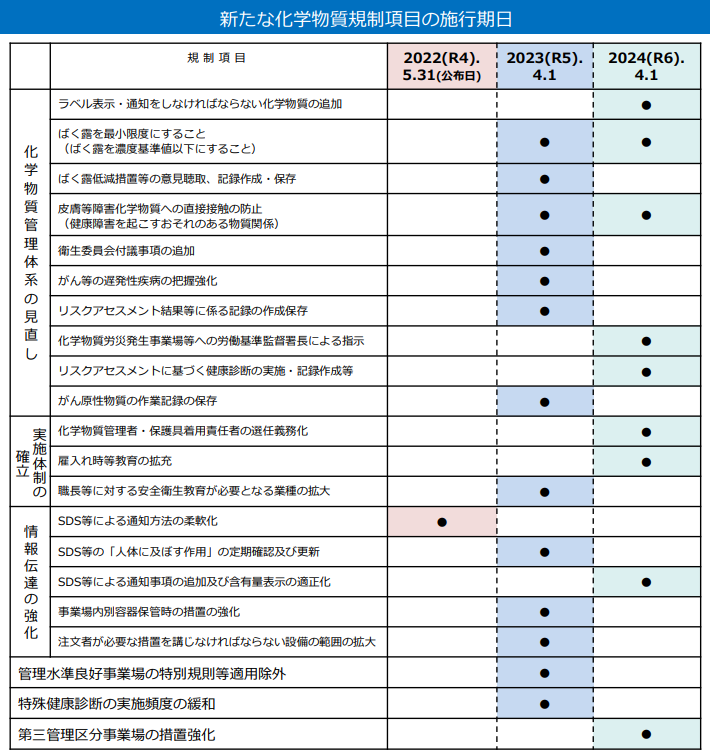

2022年5月31日に労働安全衛生規則などの一部が改正されて、2023年4月1日と2024年4月1日に施行されることにより、これまで規制対象外であった化学物質のリスクアセスメントを行い、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度が導入されます。

この制度は、規制対象外となっている化学物質によって労災が発生していること等から、国が化学物質のリスクを評価するのではなく、業者が必要な対応を行うことにしたものです。

今後、ラベル表示やリスクアセスメントが必要となる化学物質が大幅に増えるだけでなく、ばく露を最低限にすることや、化学物質を扱う労働者に保護具を着用させることが求められるようになります。

労働安全衛生法の改正で企業に求められる対応

労働安全衛生法は、働き方改革などに伴って改正されてきました。

働き方改革の目的は、ワークライフバランスを実現し、すべての労働者が働きやすい社会を作ることなどです。

ワークライフバランスを実現するには、長時間労働や過度なストレスといった課題をクリアしなければなりません。労働環境を改善することで、より健全で働きやすい職場を提供できると期待されています。

そこで、事業者にはより一層、労働安全衛生法上の義務について注意することが求められます。

労働安全衛生法は、ほとんど毎年のように改正されています。改正に対応しながら、労使が協力して、安全衛生管理体制を強化していくことが重要です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある