会社の倒産手続き│手続きの種類や流れ、従業員への対応について

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社の業績が悪く、このままでは倒産するといった状況に陥ってしまうことがあります。また、破産してしまう前に会社をたたんでしまおうと考える方もいらっしゃるでしょう。

そこで、このページでは会社が倒産するときの手続きについて解説します。企業再建を目指す方、事業の終了を決意された方、いずれにも役立ちますので、ぜひ参考になさってください。

目次

倒産の手続きの種類

倒産とは、一般的には債務の返済が続けられなくなった状態等を意味します。実は、「倒産」という言葉には法律上の定義がなく、「破産」や「清算」等を含めた概念です。そのため、「破産」は「倒産」に含まれる概念の一部です。

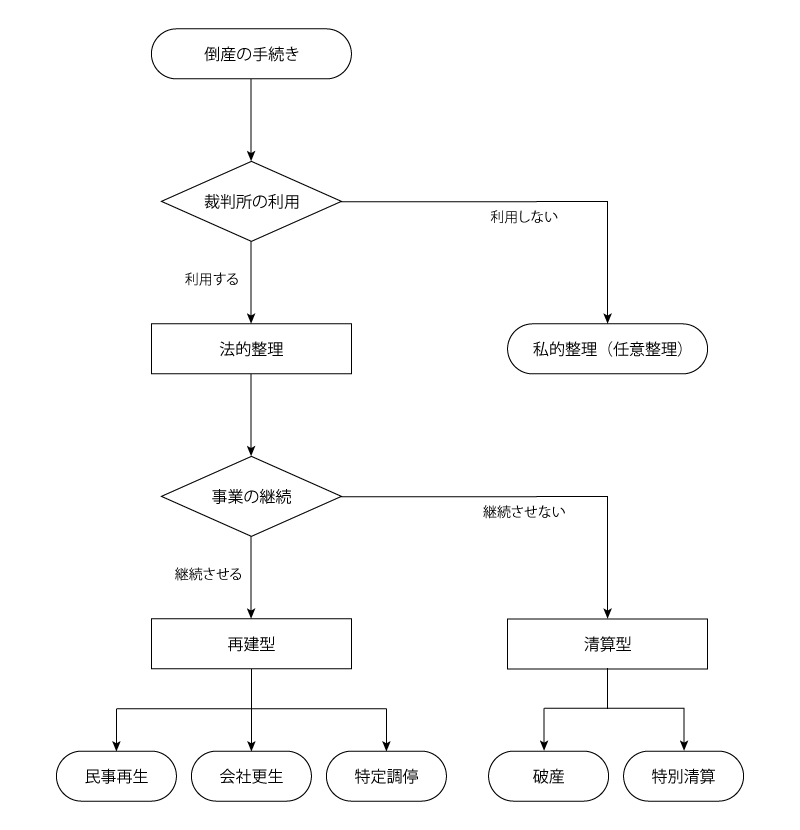

倒産手続きには、裁判所を利用する手続きと、利用しない手続きがあります。また、裁判所を利用する手続きには、事業を継続させる「再建型」の手続きと、継続させない「清算型」の手続きがあります。

「再建型」の手続きでは、倒産したのが大企業であれば会社更生法を利用することが多く、中小企業であれば民事再生法を利用することが多くなっています。

破産

破産とは、清算型の倒産手続きであり、法人や個人事業主が会社の清算をするための手続きです。申立人は、債権者や債務者、取締役などとなります。

財産の管理処分権は破産管財人に一任されるため、会社が自由に処理することはできません。

また、特別清算手続においては、清算人は、債権者、会社及び株主に対する公平誠実義務を負った上で、特別清算手続き上の職務を遂行します。

破産したときの手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

特別清算

特別清算とは、株式会社を対象とした清算手続きです。通常、清算は債務をすべて支払うことが可能な場合に利用されますが、特別清算は債務のすべてを支払えないおそれがあるときに利用します。

特別清算は、債権者、清算人、監査役又は株主が申し立て可能です。

民事再生

民事再生とは、法人や個人事業主が再建を図るための手続きです。主に中小企業に適している制度だと考えられていますが、個人でも同様の手続きが使えるのが特徴です。

継続的に債務を弁済することができない状態になるおそれがある場合等に民事再生手続きを申し立てることができます。破産手続きと比較して、申立ての条件が緩和されているのが特徴です。

なお、抵当権などの担保権が自由に行使されると民事再生を著しく妨げてしまうおそれがあるため、民事再生手続きにおいては、担保権の実行を中止する中止命令制度や、担保権の消滅を裁判所に申し立てることができる担保権消滅の制度が用意されています。

民事再生手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

会社更生

会社更生とは、株式会社が再建を目指す手続きです。

民事再生よりも複雑であり、手続きには相当の時間やコストがかかります。必ず管財人を設置しなければならないとされていますが、従来の取締役等の経営者を管財人として選任することができ、会社の事情に詳しい者に会社の再建を委ねることができるという特徴があります。

会社更生は、債権者や債権額が多い大規模な事案で用いるのに適しています。

会社更生手続きについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

私的整理 (任意整理)

私的整理とは、裁判所が関与せず、当事者の話し合いによって借金を整理するための手続きです。私的整理手続きの一種として、事業再生ADRが挙げられます。

私的整理は、柔軟に、そして秘密裏に手続きを進められる手続きであり、費用が安くなる可能性が高いため、債権者全員を説得できるのであれば有益だと考えられます。

また、特定調停は裁判手続きであるため私的整理ではありませんが、話し合いを中心に手続きを進めるので私的整理に近い手続きだと言えるでしょう。

倒産の手続の流れ

倒産の手続きは、弁護士等の専門家に依頼するのが一般的であり、主に次のような流れで進められます。

- 弁護士等の専門家に相談する

- 受任通知を関係者に発送する

- 会社の資産や債務を調査する

- 会社の権利や義務を調査する

- 従業員への説明及び解雇を行う

- 申立書の作成及び必要書類の収集を行う

これらの手続きの後で、裁判所への申立て等を行います。倒産手続きにかかる期間は、負債が少額で債権者も少人数である場合等には3ヶ月程度であることもありますが、大規模な倒産の場合には1年以上かかってしまうこともあります。

破産・特別清算

破産手続きにおいては、次のような手続きを行います。

- 裁判所に破産の申立てをする

- 破産手続開始決定を受ける

- 破産管財人の選任を受ける

- 破産管財人による管財業務の遂行

- 債権者集会の開催

- 配当手続き

- 破産手続きを終了する

特別清算手続きは、次の手続きを行うことが考えられます。

- 裁判所に特別清算の申立てをする

- 特別清算開始決定を受ける

- 協定案を作成する

- 協定案の認可を受ける

- 協定内容を実行する

- 特別清算手続きを終了する

民事再生・会社更生

民事再生手続きや会社更生手続きは、主に次のような流れで行います。

- 裁判所に申立てを行う

- 保全措置を受ける

- 手続きの開始決定を受ける

- 債権の届出・調査を受けて確定する

- 財産評定を受ける

- 計画案を提出して決議を受け、認可してもらう

- 計画の内容を実行する

- 手続きを終了する

私的整理 (任意整理)

私的整理手続きは、主に次のような流れで行います。

- 弁護士等の専門家に相談する

- 受任通知を関係者に発送する

- 取引履歴の開示請求をして、過払い金があれば返還請求する

- 和解案を作成して交渉する

- 合意書を作成して、返済を開始する

- 債務を完済する

倒産の手続きにかかる費用

会社を倒産させるときには費用がかかります。主な費用として、次のものが挙げられます。

- 予納金

- 申立て費用

- 弁護士依頼費用

- 実費

予納金とは、裁判所に対して事前に納める金銭であり、破産管財人の報酬等に使われます。予納金の金額は倒産する会社の負債総額によって変動しますが、通常であれば最低でも70万円はかかります。ただし、倒産手続きを弁護士に依頼して「少額管財」になったときにはより少額に抑えることが可能です。

会社の倒産による従業員への対応

会社が倒産してしまうと、従業員を解雇せざるを得ないケースがあります。また、資金繰りが厳しいケースでは給与の支払いが遅れていることがあります。

会社に貢献してくれた従業員のためにも、真摯に対応することが重要です。以下で具体的にみていきましょう。

解雇

従業員を解雇する場合、倒産手続きの申立て前に即日解雇するケースが多いです。即日解雇とは、従業員に解雇を通知した当日に、雇用関係を終了する方法です。

通常、通知から解雇日までは30日以上空けるのがルールですが、倒産すると知りながら働き続けるのは従業員にとって困難です。また、早く必要書類を交付することで、従業員がすぐに失業手当を受け取れるようになります。

このため、倒産時は即日解雇するのが現実的とされています。

ただし、即日解雇の場合、給与に応じた解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当を用意できない場合、倒産手続きの中で工面する必要があります。

賃金の支払い

会社が倒産しても、使用者の賃金支払い義務がなくなるわけではありません。したがって、従業員は会社に対し、未払い給与や退職金などの労働債権を請求することができます。

ただし、会社の資産状況によってはすべての労働債権を回収できるとは限りません。会社に十分な資金がないと、賃金の支払いが遅れたり、減額されたりする可能性もあります。

この場合、会社は国の制度を利用し、できるだけ多くの債務を弁済するのが一般的です。詳しくは後ほど解説します。

未払い給与

未払い給与の取扱いは、倒産手続きの種類によって異なります。

| 更生手続き前6ヶ月間の給与 | 「共益債権」にあたり、更生手続きとは関係なく随時請求できる。 |

|---|---|

| それ以外の給与 | 共益債権以外の更生手続き前の給与については「更生債権」にあたり、更生手続き後の給与については「開始後債権」にあたる。更生債権は更生担保権の次に優先して支払われるが、開始後債権は更生計画で定められた弁済期間が満了するまでは支払いを受けることができない。 |

| 給与 | 民事再生手続きの開始前であるか開始後であるかを問わず、「一般優先債権」にあたり、手続きに関係なく随時請求できる |

|---|

| 手続き開始前3ヶ月間の給与 | 「財団債権」にあたり、破産手続きとは関係なく随時請求できる |

|---|---|

| それ以外の給与 | 「優先的破産債権」にあたり、劣後的破産債権などよりも優先して配当を受ける |

退職金

退職金も、倒産手続きの種類によって以下のとおり異なります。

| 手続き開始前に退職した場合 | 「退職前6ヶ月間の給与の総額に相当する額」と「退職金の3分の1の額」のうち、いずれか高い方が「共益債権」となり、更生手続きとは関係なく随時請求できる |

|---|---|

| 手続き開始後に退職した場合 | 「開始後債権」となり、更生計画で定められた弁済期間が満了するまでは支払いを受けることができない |

| 退職金 | 民事再生手続きの開始前であるか開始後であるかを問わず、「一般優先債権」にあたり、手続きに関係なく随時請求できる |

|---|

| 手続き終了前に退職した場合 | 「退職前3ヶ月間の給与の総額に相当する部分」と「破産手続き前3ヶ月間の給与の総額に相当する部分」のうち、いずれか高い方が「財団債権」にあたり、破産手続きとは関係なく随時請求できる |

|---|---|

| それ以外の場合 | 「優先的破産債権」として、劣後的破産債権などよりも優先的に支払われる |

失業手当

倒産によって解雇されても、失業保険は支払われます。また、通常の失業保険と比べ以下のようなメリットがあります。

早く受給できる

解雇などの会社都合退職の場合、7日の待機期間後すぐに失業保険が支給されます(ただし、振り込まれるのは約1ヶ月後です)。

一方、転職などの自己都合退職の場合、7日+2ヶ月の給付制限があります。

受給要件が緩い

倒産やリストラによる退職者は、特定受給資格者になりえます。具体的には、離職日前1年間の被保険者期間が通算6ヶ月以上であることが要件です。

一方、自己都合退職の場合、離職日前2年間の被保険者期間が通算12ヶ月以上でないと失業保険を受給できません。

受給資格期間が長い

会社都合退職では、失業保険の支給期間は離職時の年齢と被保険者期間によって変わります。

例えば、受給者が45歳で10年勤務した場合、自己都合退職による受給期間は120日間ですが、会社都合退職では270日間と長くなります。

なお、失業保険の申請手続きは従業員本人が行うため、会社は速やかに必要書類を交付する必要があります。

未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、会社の倒産によって未払いとなっている賃金を、国が立て替える制度です。労働基準監督署や労働者保険安全機構が施行に関する事務を行っています。

「給与や退職金が支払われないまま辞めてしまった」という従業員の救済措置といえるでしょう。

本制度の利用要件は、以下のとおりです。

会社の要件

- 労災保険の適用事業で、1年以上事業を継続していること

- 倒産していること

- 法律上の倒産(破産、会社更生、民事再生が決定していることなど)

- 事実上の倒産(事業が停止し、再建の見込みがないこと)

従業員の要件

- 倒産手続き申立て6ヶ月前から2年の間に退職していること

- 未払賃金額について、破産管財人等の証明または労働基準監督署長の認定を受けていること

- 倒産手続きの決定日や労働基準監督署長の認定日から2年以内に立替払請求をしていること

立替払される未払賃金総額の限度額

国が立て替えてくれる金額は、未払賃金額の8割までと決まっています。

また、退職日の年齢によって立替上限額が異なります。

| 退職日の年齢 | 未払賃金の上限額 | 立替払いの上限額 |

|---|---|---|

| 30歳未満 | 110万円 | 110万円×0.8=88万円 |

| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 220万円×0.8=176万円 |

| 45歳以上 | 370万円 | 370万円×0.8=296万円 |

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期限が到達している未払い賃金を対象とする

- 未払い賃金額が2万円に満たない場合、立替払いされない

- ボーナスや解雇予告手当、年末調整の還付金、福利厚生による手当などは含まれない

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある