給与規定(賃金規定)で義務付けられている記載事項と作成の流れ

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

給与規程(賃金規程)は、賃金や給与の支払いルールを定めたものです。賃金の計算方法や支払方法などを具体的に定めることで、社内ルールを明確化することができます。

また、給与規程を定めることで、労働者の安心感やモチベーションアップにもつながるでしょう。

ただし、給与規程の作成方法にはきまりがあり、記載すべき事項も定められています。どんな項目をどのような流れで決定すれば良いのか、本記事で詳しく解説していきます。

目次

給与規程(賃金規程)とは

給与規程とは、給与や賃金に関する社内ルールを記載した書面です。賃金の計算方法や昇給・賞与の有無などが定められています。

労働者が安心して働くためにも、給与規程はできるだけ具体的に作成することが重要です。

賃金に関する項目は、就業規則に必ず盛り込むことが義務付けられていますので、就業規則又は給与規程などに規定しておく必要があります(絶対的必要記載事項)。また、作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

就業規則とは別に記載することも可能

給与規程は、就業規則とは別に作成するのが基本です。

就業規則は社内の基本ルールを定めたものですので、賃金や給与の取り決めについて詳細まで記載するのは困難といえます。

そこで、具体的な規定や計算方法は、就業規則とは別で「給与規程」で定めるのが一般的です。

また、正社員・契約社員・パートなどの雇用形態ごとに給与規程を定めることも可能です。しっかり区別しておくことで、労働者とのトラブル防止につながるでしょう。

ただし、給与規程についても、作成後は労働基準監督署への届出が必要となります。

労働基準法で義務づけられている賃金に関する記載事項

就業規則には「絶対的必要記載事項」を記載する必要があり、必ず規則に盛り込むことが義務付けられている事項があります(労働基準法89条)。

賃金に関する絶対的必要記載事項は、賃金の種類や計算方法、支払時期などです(詳しくは次項をご覧ください)。

その他、休暇や休憩、解雇事由なども絶対的記載事項に該当します。

一方、必ずしも就業規則に記載する必要がないものを「相対的必要記載事項」といいます。

賃金においては、退職手当、臨時の手当、最低賃金額などに関する項目が該当します。

その他、安全衛生や職業訓練、休職事由なども挙げられます。

賃金に関する絶対的記載事項

賃金は、労働者の生活の根幹をなす非常に重要な契約の要素です。以下の事項を就業規則に必ず定めなければなりません。

| 賃金の種類 | 基本給の他、各種手当にどういったものが存在するか |

|---|---|

| 賃金の計算方法 | 遅刻・欠勤の場合の賃金の控除や、残業代についてどこから発生するのか、またその割合 |

| 賃金からの控除 | 法律で定められている税金等の他、例えば寮費・社員旅行費等は労使協定を別途締結する必要有 |

| 支払方法 | 賃金は直接労働者に支払う旨が法定されているが、その振込方法・直接払い等の方法 |

| 支払時期 | 毎月1回は支払いすることも法定されているため、●日に支払う、という定めが必要 |

| 昇給 | 昇給については、そもそも定めないことも可能 |

賃金の構成や計算方法

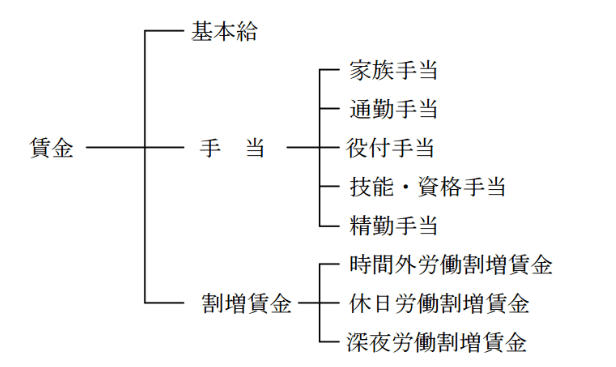

賃金の構成は、基本給・手当・割増賃金などに分けられます。就業規則や給与規程では、下図のように整理して記載すると分かりやすいでしょう。

また、各種手当は、定額支給であったり、計算して支給するものであったり様々です。例えば家族手当であれば、家族の構成人数によって定額で支給するように定めることが一般的ですし、割増賃金であれば、実際の時間外労働時間に応じた計算をしてその計算結果を支給することになります。

それぞれの手当について、具体的に就業規則内あるいは給与規程において、支給の条件や計算方法、支給額を定めておかなければ、従業員に支給すべき賃金の根拠が不明瞭となり、トラブルの原因になるほか、思わぬ形で未払い賃金が発生してしまうおそれがあります。詳しくはこちらも併せてご覧ください。

賃金から控除される事項

労働基準法24条1項は賃金全額払いの原則を規定しています。そのため、使用者が一方的に労働者の賃金から控除(いわゆる給与からの天引き)して支払うことは基本的に認められません。これも手取額を確保するための方策であり、賃金が労働者の生活の根幹をなすことが由来といえます。

例外的に

②事業場の過半数組合または過半数代表者との労使協定が締結されている場合

には、給与からの天引きを行うことができるとされています(労働基準法24条1項ただし書)。

具体例としては、①は社会保険料の控除や、所得税の源泉徴収、②は寮費、社員旅行の積み立て等が挙げられます。

賃金の支払い5原則(労基法24条)

事業主は、「賃金支払い5原則」を遵守しなければなりません(労働基準法24条)。

- 【通貨払いの原則】

賃金は、通貨(日本の貨幣)で支払うのが基本です。

物を現物支給したり、給与と同額の商品券を渡したりする方法は基本的に認められません。 - 【直接払いの原則】

賃金は、労働者へ「直接」支払うことが必要です。

たとえ法定代理人であっても、本人の代わりに受け取ることは基本的にできません。 - 【全額払いの原則】

賃金は一度に全額支払うものであり、分割払いなどは認められません。

また、労働者に債務(損害賠償責任)などがあっても、賃金と相殺することは禁止されています。 - 【毎月1回以上の支払い】

賃金は、基本的に毎月支払わなければなりません。2ヶ月に1回などの取り決めは違法となります。 - 【一定期日払いの原則】

“毎月〇日”や“毎月月末”のように、支払期日を固定する必要があります。

賃金の支払い方法は、以下のページでも詳しく解説しています。

相対的記載事項

労働基準法89条では、必ず記載が必要な「絶対的記載事項」のほか、その定めをする場合には記載すべきとされる「相対的記載事項」が定められています。

退職金

退職金については、その計算方法や支払いのタイミングについて、就業規則あるいは給与規程で定めることが要求されます。もっとも、退職金は支払いが義務付けられたものではないため、必ず規定を設ける必要はありません。

賞与やインセンティブ等の臨時の賃金

賞与やインセンティブ(報奨金)など、臨時に支払われる賃金もあります。これらについても、査定時期や支払期日、計算方法などを定めておくのが望ましいでしょう。 労働者のモチベーションアップや安心感にもつながります。

ただし、これら臨時の手当は支給が義務付けられたものではありませんし、査定基準を明示する必要もありません。「会社の経営状況や査定により、支給することがある」といった記載に留めても問題ありません。

最低賃金

最低賃金については、最低賃金法による規制があるため、その金額より高い賃金を最低賃金として保証する場合に記載することになります。一般的に、記載されている例は少ないです。

最低賃金法では、厚生労働省が各地域における最低賃金を定め、その金額を下回る賃金しか支給されていないものについては、その差額を使用者に対して請求できる仕組みとなっています。

ここでいう最低賃金には、皆勤手当や通勤手当、家族手当は含まれず、それ以外の手当を含んだ形で計算するのが基本です。

従業員の費用負担

従業員の費用負担については、食費や作業用品代を一次的に会社が負担するものの、従業員から徴収することを予定しているような場合にはそのルール(範囲や時期等)を具体的に定める必要があります。

給与規程作成の流れについて

では、実際に給与規程を作成するための流れをみていきましょう。社内手続きから届出まで、漏れなく対応する必要があります。

また、以下の手順には法律で定められたものもありますので、しっかり把握しておきましょう。

①賃金に対する取り決めの決定

給与規程に記載する内容を決め、草案を作成します。特に重要なのは、賃金の締め切りと昇給に関する項目です。

例えば、欠勤や遅刻・早退があった場合、賃金の締め日によって給与額が変わります。労働者が受け取れる給与額をあらかじめ把握できるよう、締め日や支給日は具体的に定めましょう。

なお、基本給と残業代の締め日が異なる場合、その旨も明記する必要があります。

また、昇給も給与額にかかわる重要な項目です。昇給のタイミングや昇給額の決定方法などを明記しておきましょう。

②従業員の意見

給与規程の作成にあたっては、従業員から意見を聴くことが使用者側の義務となっています。

従業員の過半数で組織する労働組合、又は労働組合がなければ従業員の過半数を代表する者に意見を聞き、意見書に記載してもらうなどしましょう。意見書には代表者の署名・捺印も必要です。

従業員の意見を踏まえ、草案を変更するか検討します。ただし、草案に労働基準法違反などがなければ、必ずしも従業員の意見を反映する必要はありません。

③就業規則届を作成し、労働基準監督署へ提出

給与規程の内容が決定したら、所轄の労働基準監督署に届け出ます。作成した給与規程のほか、「就業規則届」と「意見書」も提出する必要があります。

なお、就業規則届に決まった書式はなく、以下の事項が記載されていれば書式は自由とされています。

- 企業の名前と住所

- 企業の代表者の役職及び氏名

- 代表者の捺印

また、書面はそれぞれ2部ずつ提出します。1部は受領印が押されて返却されるため、社内で保管しておきましょう。

④従業員へ給与規程の周知

給与規程の作成後は、従業員にその内容を周知することが義務付けられています。

周知方法は、以下の方法等が一般的です。

- 従業員全員に書面を配布する

- メールに添付して従業員全員へ送信する

- 回覧版や掲示板で知らせる

周知義務を怠った場合、労働基準監督署から指導を受けたり、罰則の対象になったりするため注意が必要です。

給与規程を変更する場合

給与規程を変更する場合も、基本的な流れは同じです。おおまかに以下の手順で進めましょう。

- 変更内容を決め、草案を作る

- “過半数労働組合”又は“過半数代表者”の意見を聴取する

- 労働基準監督署に届け出る(「就業規則変更届」と「意見書」の添付が必要)

- 変更内容を従業員に周知する

なお、変更後の周知方法も掲示板や書面の配布が一般的ですが、労働者がいつでも閲覧できるようにするのが望ましいといえます。

例えば、作業場の分かりやすい場所に備え置いたり、施錠されていない棚に保管したり、PCの共有フォルダ内に格納しておく方法があるでしょう。

変更の手順を怠ると、指導や罰則の対象になるためご注意ください。

就業規則に関する詳細については、こちらのページをご参照ください。

給与・賃金に関する規定は大変重要です。トラブル防止のためにも弁護士へご依頼ください

賃金・給与に関する規程には、法律上の定めや社内ルールが多く存在します。

使用者としても、法律に抵触しない規程を作成することで、労務トラブルを未然に防げます。そのためには、弁護士等の専門家の助言を踏まえて作成することが重要です。トラブル防止のためにも、まずは弁護士への相談をご検討ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある