女性活躍推進法とは|2022年4月の改正内容などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

昨今、女性の社会進出は重視されていますが、仕事と育児の両立の難しさや、女性管理職の少なさなど、課題が多いのが日本の現状です。

そこで、女性の職場での活躍を実現するために、「女性活躍推進法」が2016年4月に施行されました。

2022年4月からは、対象となる企業規模が、社員数301名以上から101名以上に拡大されています。

そこで、本記事では、2022年4月の改正ポイントを含めて、女性活躍推進法の対象企業が取り組むべき対応などについて、わかりやすく解説していきます。

目次

女性活躍推進法とは

女性活躍推進法とは、女性の職場における活躍を実現するために制定された法律です。

正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。

2016年4月から施行され、2025年度末(2026年3月31日)までの限定立法となっています。

この法律には、以下の3つの基本方針が定められています。

- ①女性に対して、採用や昇進の機会を積極的に与えること

- ②女性が仕事と家庭を両立しやすい環境を整備すること

- ③仕事と家庭の両立について、女性本人の意思が尊重されること

これらの方針にもとづき、企業に対し、女性活躍を促進するための行動計画の策定や、それに関する情報公開が義務づけられています。この義務は、これまで社員数301名以上の企業に課せられていましたが、改正により2022年4月から、社員数101名以上の企業も対象となっています。

女性活躍推進法の目的・背景

日本は将来的に、少子高齢化により労働力が不足すると懸念されています。そこで注目されるのが、女性の活躍です。女性活躍推進法は、女性の職場における活躍を推進し、その個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目的として、制定されました。

働くことを希望しているにもかかわらず、出産や育児を理由に仕事を辞めざるを得ない場合や、女性であることを理由にキャリアアップを図れないといった場合は、これを是正する、というのが制定の背景です。

また、「女性は家事と子育て、男性は仕事」という社会的風潮をなくし、世界レベルの男女平等社会の実現を図ることも、女性活躍推進法の狙いと考えられます。

2022年4月の改正により対象企業の範囲が拡大

女性活躍推進法は2022年4月に改正されました。主な改正点は以下のとおりです。

「一般事業主行動計画」の策定・公表・届出等の義務が、常時雇用の労働者数301人以上の企業から、101人以上の企業へと拡大

女性活躍推進法は、対象企業に「一般事業主行動計画」の策定・公表・届出等を義務付けています。

これまでの対象企業は、301人以上の企業でしたが、改正により、101人以上の企業へと拡大されました。

なお、常時雇用の労働者とは、正社員・アルバイト等を問わず、期間の定めなく雇用されるすべての労働者をいいます。また、契約社員でも、1年以上継続して雇用されている者又は1年以上継続して雇用されることが見込まれる者は対象となります。

ただし、労働者数100人以下の企業においては、行動計画の策定等は努力義務とされています。

女性活躍推進法における事業主の義務や取り組み

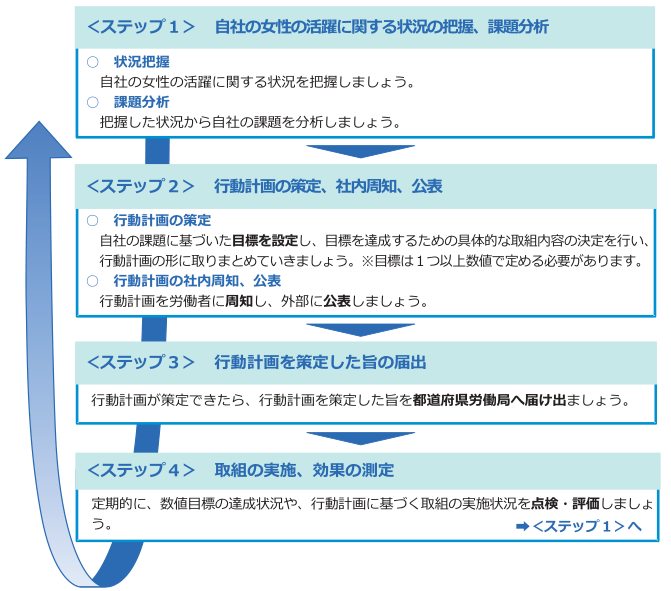

女性活躍推進法は、対象企業に対して、以下の4つの取り組みを義務づけています。

【ステップ1】自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

【ステップ2】一般事業主行動計画の策定・社内周知・外部公表

【ステップ3】一般事業主行動計画を策定した旨の届出

【ステップ4】行動計画に基づく取組みの実施・効果の測定

これらの取り組みは一度行ったら終了ではなく、実施後の効果の測定後、ふたたび課題分析を行い、行動計画を作り直す、PDCAサイクルで進める必要があります。

以下で、各取り組みの詳細について、解説していきます。

【ステップ1】自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

まず、自社の女性従業員の活躍状況について、以下の4つの基礎項目(必ず把握すべき項目)について数値を出し、状況を把握します。数値が低い項目については、どのようにすれば数値を上げられるのか、課題を分析します。

【基礎項目】

①採用者に占める女性比率

②平均勤続年数の男女比

③月別の平均残業時間数

④管理職に占める女性比率

なお、基礎項目に加えて、以下のような選択項目(必須項目ではない)を把握し、さらに深く課題の分析を行うという方法もあります。

- 男女別の採用における競争倍率

- 女性労働者の割合

- 労働者の男女別の継続雇用割合

- 労働者の毎月の平均残業時間

- 男女別の職種または雇用形態の転換の実績

- 男女の賃金の差異 など

【ステップ2】一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表

企業は、上記の状況把握と課題分析を行い、その結果を踏まえた「一般事業主行動計画」を策定しければなりません。

一般事業主行動計画とは、自社の女性従業員の活躍に関する状況把握・課題分析の結果をもとに、改善目標を設定し、目標を達成するための取組みをまとめたものです。

行動計画には、課題に沿った、以下の4つの内容を盛り込む必要があります。

- ①計画期間(2025年まで)

- ②数値目標

- ③取組内容

- ④取組みの実施期間

策定した一般事業主行動計画は、社内の従業員に周知し、外部にも公表しなければなりません。

労働局や厚労省のホームページに行動計画の記載例が出ているので、ご活用ください。なお、一般事業主行動計画の作成方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧下さい。

社内通知・外部公表の方法

策定した一般事業主行動計画は、以下の方法により、社内に周知し、外部に公表を行います。

| 社内通知 | 事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、電子メールでの送付、企業内ネットワークへの掲載、書面による交付など |

|---|---|

| 外部公表 | 厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」への掲載、自社のホームページへの掲載、県の広報誌・日刊紙への掲載など |

公表内容はおよそ年1回更新する必要があります。また、外部公表する内容は法令で定められています。

企業の規模に応じた公表内容は、以下のとおりです。

【常時雇用する労働者が301人以上の事業主】

⇒(A)①~⑧より1項目選択+(A)⑨必須+(B)①~⑦より1項目選択

【常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主】

⇒(A)①~⑨および(B)①~⑦より1項目以上を選択

| (A)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | (B)職業生活と家庭生活との両立 |

|---|---|

|

|

一般事業主行動計画の外部公表は、就職活動中の学生や子育て中の女性の企業選択に役立ちます。

また、女性の活躍推進における自社の取組みをアピールできるため、優秀な人材確保、企業イメージの向上につながることも期待されます。

【ステップ3】行動計画を策定した旨の届出

行動計画を策定したら、策定日からおおむね3ヶ月以内に、自社を管轄する労働局に届け出ます。

「一般事業主行動計画の策定・変更届出様式」を、電子申請、郵送、直接持参いずれかの方法で提出します。

詳細は、厚⽣労働省ホームページをご参照ください。

【ステップ4】行動計画の取り組みの実施・効果の測定

一般事業主行動計画を実施し、定期的に数値目標の達成状況や、取組みの進捗状況を点検・評価し、効果の測定を行います。さらに、測定結果をその後の取組みや計画に反映させ、いわゆる、以下のPDCAサイクルを回していくことが重要となります。

えるぼし・プラチナえるぼし認定について

・えるぼし認定とは

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進の取り組みが優良であるなど、一定の条件を満たした企業を認定する制度です。

・プラチナえるぼし認定とは

えるぼし認定を受けた企業のうち、より高い水準の条件を満たした企業を認定する制度です。

えるぼし認定のためには、一般事業主行動計画を策定・届出・情報公開した上で、都道府県労働局に申請しなければなりません。

えるぼし認定を受けた企業は、自社のHPや商品、広告、名刺等に認定マークをつけられ、女性の活躍推進企業であることをPRすることができます。また、公共調達や低利融資において優遇される等のメリットも受けられます。さらに、プラチナえるぼし認定を受けると、一般事業主行動計画の策定・届け出が免除されるという特典が付与されます。

えるぼしの認定要件については、下表をご覧ください。

| 認定の段階 | 認定の要件 |

|---|---|

| えるぼし(1段階目) | ・評価基準のうち1つ又は2つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 ・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組みの中から当該基準に関連するものを実施し、その実施状況を「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、その実績が2年以上連続して改善していること。 |

| えるぼし(2段階目) | ・評価基準のうち3つ又は4つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 ・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組みの中から当該基準に関連するものを実施し、その実施状況を「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、その実績が2年以上連続して改善していること。 |

| えるぼし(3段階目) | 評価基準の5項目をすべて満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 |

| プラチナえるぼし | ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組みを実施し、目標を達成したこと。 ・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。※ ・プラチナえるぼしの評価基準の5項目をすべて満たしていること。※ ・女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を公表していること。※ ※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していることが必要です。 |

女性活躍推進法の実施義務を怠った場合の罰則

女性活躍推進法には罰則規定がないため、実施義務を怠っても、処罰を受けることはありません。

ただし、厚生労働大臣(都道府県労働局長)が必要とする場合は、対象企業に対して助言や指導、勧告が行われる場合があります。

また、えるぼし認定など女性の活躍が推進されている昨今において、女性の活躍推進に関する情報を公表しないと、働きにくい職場であるという印象を与え、企業イメージのダウンにつながる可能性があります。また、求職者に対するアピールもできないため、人材確保が難しくなるおそれもあります。

女性活躍推進のための両立支援助成金

女性の活躍推進に取り組む企業に対し、厚生労働省が金銭的にサポートする助成金制度が設けられています。この制度を「両立支援等助成金」といいます。

2023年度の両立支援等助成金は、以下の4つとなっていますので、ご確認ください。

- ①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性社員が育児休業を取りやすい雇用環境の整備を行い、男性社員に育休を利用させた企業に支給 - ②介護離職防止支援コース

円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、社員に介護休業や介護両立支援制度を利用させた中小企業に支給 - ③育児休業等支援コース

円滑な育休の取得・職場復帰に取り組み、社員に育休を利用させた中小企業に支給 - ④不妊治療両立支援コース

社員に不妊治療休暇や両立支援制度を利用させた中小企業に支給

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある