変形労働時間制とは|種類や残業時間の計算方法などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

変形労働時間制とは、会社の繁忙期や閑散期に応じて、1日の労働時間を柔軟に調整できる制度です。繁忙期と閑散期の差が大きい業種に適しており、残業時間の削減やワークライフバランスの向上が期待できます。

ただし、その分労務管理は複雑になるため、担当者は残業時間の計算などに十分注意する必要があります。

本記事では、変形労働時間制の基本ルールや他の制度との違い、残業時間の取扱い、導入の流れや注意点などについて詳しく解説していきます。

目次

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、労使協定や就業規則等において規定することにより、一定期間の週あたりの労働時間の平均が週法定労働時間の枠内に収まっている限りで、1週または1日の労働時間を調整することができる制度です。これにより、繁忙期と閑散期の差が激しい業種でも、効率よく労働時間を短縮することができます。

例えば、「繁忙期に長く働く代わりに、閑散期は早く退勤させる」といった柔軟な対応が可能です。

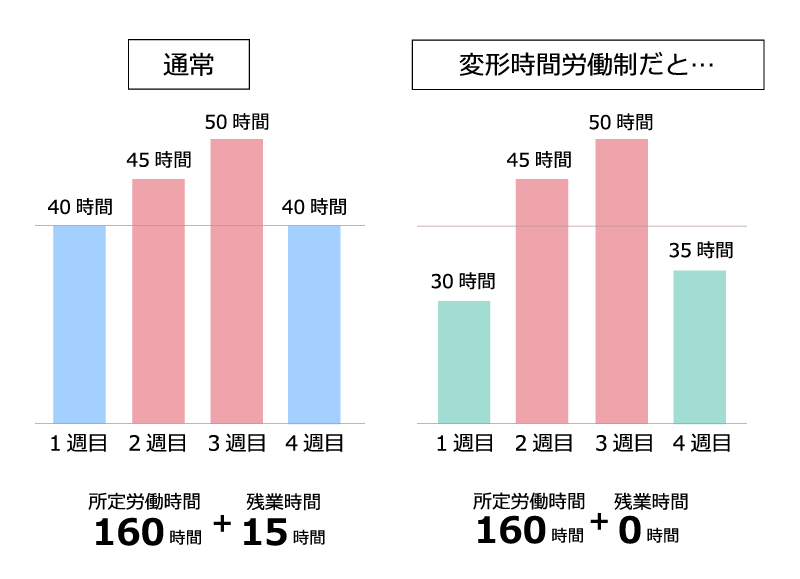

通常、労働時間が1日8時間、週40時間を超えた時点で割増賃金(残業代)が発生します。しかし、変形労働時間制により、月の総所定労働時間を160時間と定めた場合、1ヶ月の労働時間の合計が160時間以内であれば、時間外労働として扱われず、割増賃金も発生しません。

そのため、例えば1日10時間勤務で週休3日といった働き方も可能です。

変形労働時間制と類似する制度との違い

変形労働時間制に似た制度として、次に挙げるような制度があります。

- ①フレックスタイム制

- ②裁量労働制

- ③シフト制

変形労働時間制とフレックスタイム制の違い

フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を守れば、従業員が出退勤時刻を自由に調整できる制度です。

変形労働時間制との違いは、労働時間を会社が決めるか、個人が決めるかという点です。

変形労働時間制は、残業時間の削減や効率アップを目的に、会社が1日の所定労働時間を決定します。

一方、フレックスタイム制は、従業員が自由に労働時間を決められるため、ワークライフバランスの実現に向いているといえます。

フレックスタイム制の仕組みは、以下のページで詳しく解説しています。

変形労働時間制と裁量労働制の違い

裁量労働制とは、労働時間や時間配分について、従業員がすべて自由に決められる制度です。出退勤時刻も自由で、遅刻・早退という概念もありません。

柔軟性が高いのがメリットですが、適用できるのは一部の専門職や企画職に限られています。

変形労働時間制も労働時間を柔軟に調整するという点は同じですが、裁量権が会社にあるという点で異なります。また、法定労働時間のきまりや、残業時間の発生の有無などにおいても違いがあります。

裁量労働制の詳細は、以下のページをご覧ください。

変形労働時間制とシフト制の違い

シフト制とは、いくつかの勤務パターン(早番・遅番など)が決められており、従業員の都合に合わせて“交代制”で勤務する制度です。

変形労働時間制は、業務量に応じて柔軟に労働時間を調整できるのが特徴です。1日の中で、働いている者が入れ替わるシフト制とは異なり、それぞれの従業員の労働時間が日によって変動します。

変形労働時間制のメリット・デメリット

変形労働時間制は、適切に運用すれば、労使双方にとって有益な制度です。しかし、労使双方にとって負担となるおそれがあるため、導入する前に十分な検討が必要です。

メリット

変形労働時間制のメリットとして以下が挙げられます。

残業時間の削減

通常の勤務体系だと、「暇なのに終業時刻まで帰れない」といった無駄も起こりやすいです。

変形労働時間制を導入すれば、業務量に応じて1日の労働時間を柔軟に調整できるため、トータルの残業時間が減り、人件費の削減につながります。

ワークライフバランスの充実

閑散期の労働時間を短くすることで、従業員は早く退勤し、プライベートの時間を多く確保できます。家族と過ごす時間や趣味に費やす時間が増え、ストレス軽減にもつながるでしょう。

会社のイメージアップにつながる

「ワークライフバランスが実現できる」「柔軟な働き方ができる」といった点は、採用の場面で大きなアピールポイントとなります。新規採用の応募者が増え、優秀な人材も確保できるかもしれません。

デメリット

変形労働時間制のデメリットとして、以下が挙げられます。

繁忙期の労働時間が長くなる

閑散期に早く帰れる分、繁忙期の拘束時間は長くなります。また、長時間働いても所定労働時間を超えなければ残業扱いにならないため、従業員のモチベーションが下がるおそれがあります。

人事担当者の手間が増える

変形労働時間制は、日や週によって所定労働時間が異なるため、通常の勤務体系よりも残業時間の計算が複雑になります。また、導入時には就業規則の変更や労使協定の締結など様々な手続きが必要です。

不公平感が生まれる

特定の部署だけで変形労働時間制を導入している場合、他部署と就業時間が異なり、不公平感が生まれる可能性があります。また、他部署との連携が必要になる場面では、変形労働時間制の効果が薄れてしまう可能性があります。

変形労働時間制の労働時間と残業時間の計算方法

変形労働時間制には、以下の3つの種類があります。

- 1ヶ月単位の変形労働時間制

- 1年単位の変形労働時間制

- 1週間単位の変形労働時間制

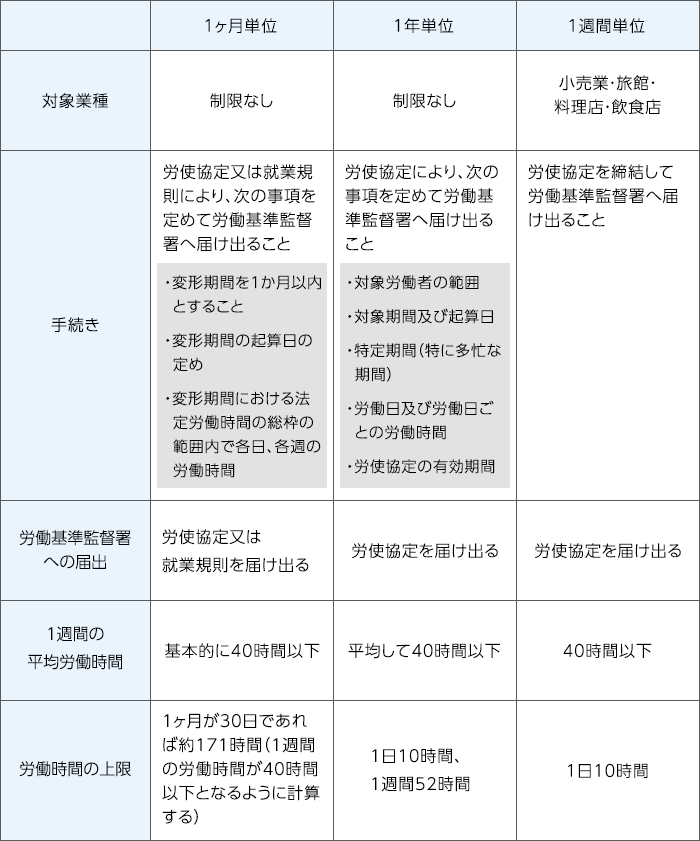

3つのおおまかな違いについて、下表で整理します。

どれを適用すべきかは業種によって異なるため、導入時は注意が必要です。例えば、夏休みやGW、年末年始などに利用客が集中しやすいサービス業などは、「1年単位の変形労働時間制」が適しています。

また、月初と月末のみ忙しいなど、1ヶ月の中で繁忙期と閑散期が明確な業種については、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入するのが一般的です。

それぞれ残業時間の計算方法も異なるため、計算ミスがないよう注意する必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、該当月における1週間あたりの平均労働時間が40時間を超えないよう、1日の労働時間を設定していきます。

また、1ヶ月の所定労働時間の合計が、上限を超えないようにすることも必要です。この上限は、1ヶ月の日数によって下表のように異なります。

| 月の暦日数 | 法定労働時間(40時間) | 法定労働時間(44時間) |

|---|---|---|

| 28日 | 160.0時間 | 176.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |

| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |

就業規則や労使協定で定める際は、上記のルールを守るようにしましょう。

なお、1週間の法定労働時間を44時間にできるのは、一定の要件(労働者の人数や業種)をクリアした特例措置対象事業場のみとなります。

1ヶ月単位の残業時間の計算方法

1ヶ月単位の変形労働時間制では、「1日」「1週間」「1ヶ月」それぞれで算定した時間の合計を残業時間とみなします。

| ①1日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

|---|---|

| 所定労働時間が8時間以内の場合 →8時間を超えた分が“残業時間” |

|

| ②1週間ごとの基準 (①で残業時間にカウントした部分は含まない) |

所定労働時間が40時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

| 所定労働時間が40時間以内の場合 →40時間を超えた分が“残業時間” |

|

| ③1ヶ月全体の基準 (①、②で残業時間にカウントした部分は含まない) |

月ごとの法定労働時間(1ヶ月の日数により異なる)を超えた分はすべて“残業時間” |

したがって、①~③の合計が、当該期間における残業時間となります。

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以上1年以内の期間を対象に、1週間あたりの労働時間の平均を40時間以内に収めるものです。

例えば、1~3月の所定労働時間を「1日10時間」にし、4~6月を「1日6時間」にするといった調整が可能です。

会社カレンダーで1年間の労働時間を一括設定する方法もありますが、数ヶ月単位で区切って期間ごとに労働時間を設定することも可能です。この場合、当該期間が始まる30日前までに、従業員の同意を得た上で周知する必要があります。

なお、1年単位では対象期間が長いため、労働時間や労働日数に最高限度があり、「1日10時間・週52時間」「1年間280日」「連続勤務日数6日(特定期間中は12日)」といった上限が設けられています。また、1年間の所定労働時間にも、以下の上限があるため、適切な管理が必要です。

| 日数 | 法定労働時間 |

|---|---|

| 365日 | 2085.7時間 |

| 366日(うるう年) | 2091.4時間 |

1年単位の残業時間の計算方法

1年単位の変形労働時間制では、「1日」「1週間」「1年」それぞれで算定した時間の合計を残業時間とみなします。

| ①1日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

|---|---|

| 所定労働時間が8時間以内の場合 →8時間を超えた分が“残業時間” |

|

| ②1週間ごとの基準 (①で残業時間にカウントした部分は含まない) |

所定労働時間が40時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

| 所定労働時間が40時間以内の場合 →40時間を超えた分が“残業時間” |

|

| ③1年全体の基準 (①、②で残業時間にカウントした部分は含まない) |

年間の法定労働時間(1年間の日数により異なる)を超えた分はすべて“残業時間” |

したがって、①~③の合計が、当該期間における残業時間となります。

なお、1年単位の変形労働時間制では、1日の労働時間の上限や1週間の労働時間の上限など厳格に決められています。上限を超えないよう、導入前にしっかり確認しましょう。

1週間単位の変形労働時間制

「日によって閑散の差が激しく、事前に労働時間を設定するのが難しい事業場」については、1週間単位で労働時間を調整することが認められています。 ただし、小規模の事業場に向けた制度ですので、すべての会社が導入できるわけではありません。導入できるのは、従業員数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施する場合、その週が始まるまでに、1週間の所定労働時間を書面で通知する必要があります。

1週間単位の変形労働時間制の残業時間の計算方法

1週間単位の非定型的変形労働時間制では、「1日」「1週間」それぞれで算定した時間の合計を残業時間とみなします。

| ①1日ごとの基準 | 所定労働時間が8時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

|---|---|

| 所定労働時間が8時間以内の場合 →8時間を超えた分が“残業時間” |

|

| ②1週間ごとの基準 (①で残業時間にカウントした部分は含まない) |

所定労働時間が40時間を超えている場合 →所定労働時間を超えた分はすべて“残業時間” |

| 所定労働時間が40時間以内の場合 →40時間を超えた分が“残業時間” |

例として、以下のケースで考えてみます。

- 月曜:所定労働時間8時間、実労働時間9時間→1時間残業

- 火曜:所定労働時間6時間、実労働時間7時間→残業時間はゼロ

- 水曜:所定労働時間10時間、実労働時間10時間→残業時間はゼロ

- 木曜:所定労働時間7時間、実労働時間10時間→2時間残業

- 金曜:所定労働時間9時間、実労働時間10時間→1時間残業

1週間の実労働時間は46時間ですが、1日ごとにカウントした残業時間は除外するため、この週の残業時間は2時間(46時間-4時間=42時間)となります。

変形労働時間制の導入の流れ

変形労働時間制を導入する際は、以下の手順で進めましょう。

- 従業員の勤務実態を調査

- 対象者や変形期間の決定

- 就業規則の作成や労使協定の締結

- 労働基準監督署への届出

- 社内への周知

- 適切な運用と残業代の計算

1年単位・1週間単位では、労使協定の締結と届出が必須ですが、1ヶ月単位では就業規則等による規定でも可能となっています。

ただし、1年単位では、対象期間が長期に及ぶため、労働総日数の限度は1年あたり280日(年間85日の休日確保)とすること、労働時間は「1日10時間・週52時間」を限度とすること(なお、週48時間を超える週は対象期間において連続3週以下にし、3ヶ月ごとに区分した各期間において週48時間を超える週は3週以下でなければならない)、連続労働日数は6日を上限とすること等の制限があります。

さらに、1週間単位では、「1日10時間」など所定労働時間の上限等が設けられており、残業時間の計算方法も変わるため、対象期間に応じた制限の注意が、それぞれ必要です。

各手順の詳細や注意点は、以下のページをご覧ください。

変形労働時間制に関する注意点

就業規則で定めた労働時間を変更することはできない

変形労働時間制では、就業規則で定めた所定労働時間を繰り上げや繰り下げすることはできません。

例えば、所定労働時間が8時間の日に10時間働いた場合、2時間分の残業代が発生します。翌日に2時間短く働いても、前日の残業を相殺することはできません。

変形労働時間制は労働時間を柔軟に調整できる制度ですが、就業規則で定めた所定労働時間を変更することはできない点に注意が必要です。

変形労働時間制における有給休暇の取り扱い

変形労働時間制では、有給休暇の際の賃金の計算方法に注意が必要です。

計算方法として次の3つがあります。

- ①所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金

- ②平均賃金

- ③健康保険法の標準報酬額に相当する金額

日給・月給制では、働く時間が日々違っても同じ賃金額が支払われ、有給休暇を取った日も同じですが、時給制では、計算方法により違いが生じます。

①通常の賃金を採用し、時給制である場合、計算は簡単ですが、有給休暇取得日の所定労働時間によって支給額が変わります。そのため、所定労働時間が長い日に、従業員が有給を申請する可能性があるでしょう。

一方、②平均賃金や③標準報酬額を採用し、時給制の場合は、日々の所定労働時間が異なっても支給額は変わりません。ただし、②は平均賃金の計算、③は労使協定の締結など手間もかかります。

計算方法ごとにメリット・デメリットがあるため、会社の事情に合った計算方法を選択するのが良いでしょう。

有給休暇の取り扱いについては、以下のページでも解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある