監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

裁量労働制は、業務の進め方を労働者の裁量に委ねる「みなし労働時間制」のひとつです。

これまで指摘されてきた問題点を是正するため、2024年4月に制度の改正が行われました。

改正後は企業にも様々な対応が求められるため、事業者は適切に理解しなければなりません。

そこで本記事では、裁量労働制の改正のポイントや、企業に求められる対応、裁量労働制の導入における注意点などを詳しく解説していきます。

裁量労働制とは?

裁量労働制とは、実際に働いた時間にかかわらず、あらかじめ労使協定で定めた時間分働いたとみなす制度です。賃金についても、実働時間ではなく「みなし労働時間」に応じた金額を支払います。

ただし、裁量労働制は適用できる業種が限定されており、以下の2つに分けられています。

- 専門業務型裁量労働制

- 企画業務型裁量労働制

裁量労働制は企業・労働者双方にメリットがありますが、労務管理上の問題点も指摘されていました。そこで、2024年4月に改正労働基準法が施行され、裁量労働制についても制度の見直しが行われました。

裁量労働制の概要や、他のみなし労働制との違いについて知りたい方は、以下のページもご覧ください。

裁量労働制が改正された背景

裁量労働制は、労働時間の管理などを労働者の裁量に委ねる制度です。そのため、会社が実際の労働時間を把握するのが難しく、長時間労働が常態化しやすいという問題点がありました。また、長時間労働が続くことで「健康障害の発生リスク」も高まることが懸念されていました。

さらに、裁量労働制では、みなし労働時間を超えて働いても別途残業代が支給されるわけではありません。そのため、残業代を削減する目的で、適用対象外の業種にまで裁量労働制を適用するケースも多くみられました。

これらの問題を是正するため、2024年4月に裁量労働制の見直しが行われました。

2024年4月からの裁量労働制の改正点

2024年4月からは、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」どちらもルールが変更されています。

次項からは、

①専門業務型裁量労働制の改正点

②企画業務型裁量労働制の改正点

③専門業務型・企画業務型に共通する改正点

の3つに分けて解説していきます。

専門業務型裁量労働制の改正点

専門業務型裁量労働制の改正点は、以下の2つです。

①対象業種の追加

専門業務型の対象業種は、これまで研究開発やプログラマーなどの19種に限定されていました。2024年4月の改正では、新たに「M&Aアドバイザー」が追加され、対象業種が20種に拡大されました。

なお、M&Aアドバイザーのうち制度が適用されるのは、「調査や分析、助言などを1人で行い、使用者が業務の遂行方法等について指示するのがなじまない者」とされています。

②労働者の同意の取得

裁量労働制を適用する場合、労働者本人の同意を得ることが必須となりました。また、一度同意しても労働者は撤回することが可能です。

また、同意の取得に伴い、労使協定には以下の事項を追加する必要があります。

- 制度の適用には労働者の同意が必要なこと

- 同意を得られなくても、不利益取扱いはしないこと

- 同意の撤回の手続きについて

- 同意や撤回に関する記録を保存すること

企画業務型裁量労働制の改正点

企画業務型裁量労働制の改正点は、以下の2つです。

①運営規程に記載すべき事項の追加

労使委員会の運営規程に、以下の3つの事項を追加することが義務付けられました。

- 対象者に適用される賃金・評価制度の内容について、使用者から労使委員会へ事前に説明を行うこと

- 制度の適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握や頻度、方法など)

- 労使委員会を開催する頻度

これまで労使委員会の開催頻度について規定はありませんでしたが、改正後は「6ヶ月以内ごとに1回」の頻度で開催する必要があります。

②労使委員会での協議事項の追加

労使委員会で協議すべき事項に、以下の3つが追加されました。

- 同意の撤回の手続き(申出先や申出方法など)

- 賃金や評価制度の変更時は、使用者から労使委員会へ事前に説明を行うこと

- 同意や撤回に関する記録を一定期間保存すること

専門業務型・企画業務型に共通する改正点

専門業務型・企画業務型に共通する改正点は、「健康・福祉確保措置の強化」です。具体的には、事業者が講じるべき「健康・福祉確保措置」に新たな項目が追加されました。

また、これまで健康・福祉確保措置の実施を求められていたのは「企画業務型」のみでしたが、今回の改正により、「専門業務型」でも同等の措置を講じることが必要となりました。

事業者は、それぞれ以下の中から1つ以上の措置を講じることが望ましいとされています。

【事業場の対象労働者全員を対象とする措置】

- ①勤務間インターバルの確保

- ②深夜労働の回数制限

- ③労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用免除)

- ④一定日数連続した年次有給休暇取得の促進

※①~③が今回の改正で追加

【個々の対象労働者の状況に応じて講じる措置】

- ①一定の労働時間を超えた者への医師による面接指導

- ②代償休日または特別休暇の付与

- ③健康診断の実施

- ④健康問題の相談窓口の設置

- ⑤適切な部署への配置転換

- ⑥産業医等による助言・指導や保健指導

※①が今回の改正で追加

2024年の改正に伴い企業に求められる対応

2024年の改正では、裁量労働制の実施における手続きや、健康・福祉確保措置の内容などが拡大されました。そこで、企業が対応すべきポイントについて以下で整理していきます。

- ①労使協定の改定・届出

- ②同意・撤回に関する手続き

- ③同意しない場合の不利益取扱いの禁止

- ④健康・福祉確保措置の整備

労使協定の改定・届出

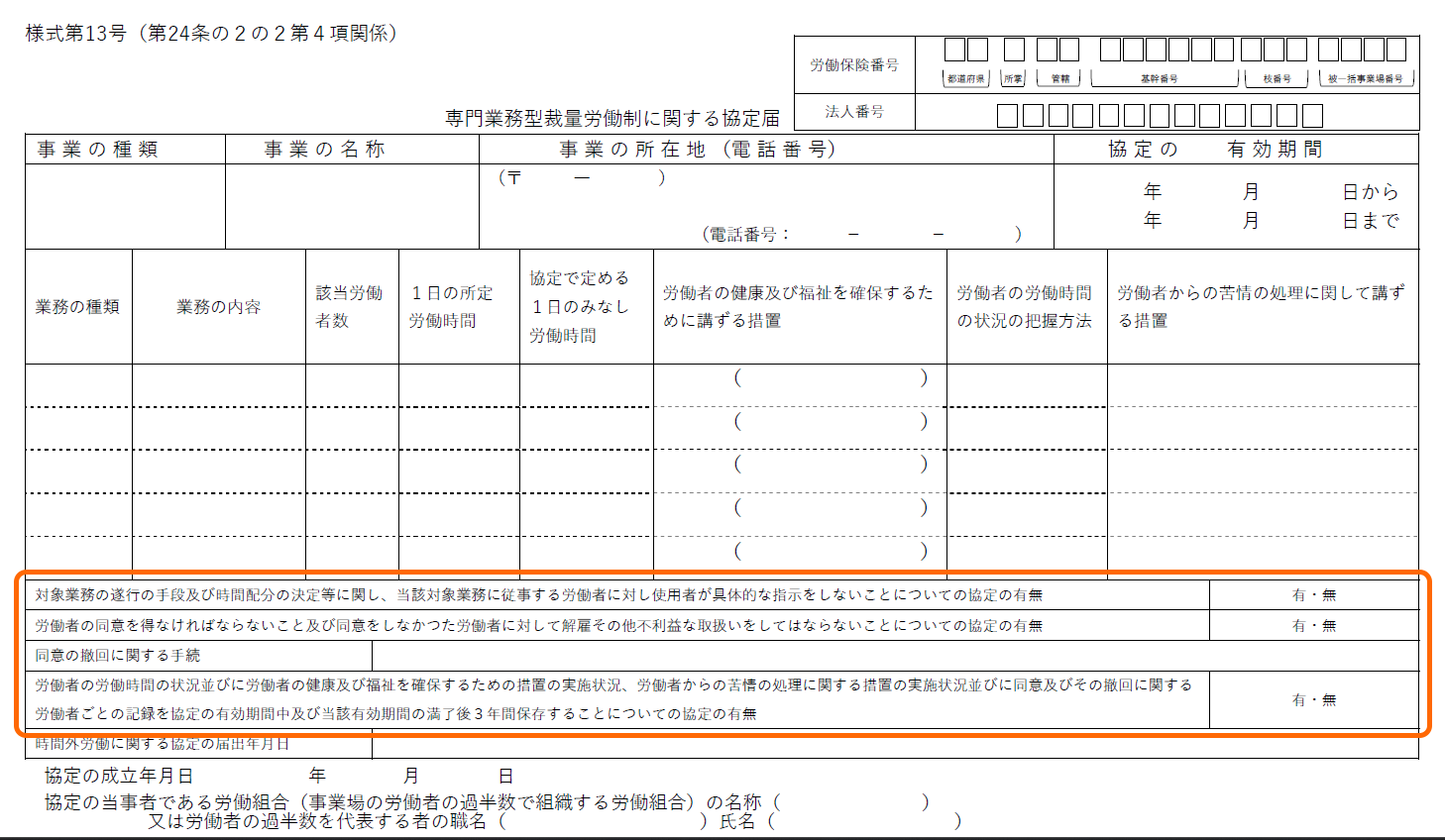

専門業務型裁量労働制を新たに導入、または継続する企業は、制度の適用について本人の同意を得るとともに、労使協定の項目を追加する必要があります。労使協定の“新書式”は厚生労働省のホームページからダウンロードできるため、活用すると良いでしょう。

新様式では、次の①~④について新たに確認ないし記載欄が設けられました。

- ① 適用労働者に対して使用者が具体的な指示をしないことについての協定の有無

- ② 労働者の同意を得なければならないことおよび同意をしなかった労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないことについての協定の有無

- ③ 同意の撤回に関する手続きの明記

- ④ 制度の実施状況や同意等に関する労働者ごとの記録の保存についての協定の有無

裁量労働制を導入するための具体的な手順は、以下のページで解説しています。あわせてご覧ください。

同意・撤回に関する手続き

裁量労働制を適用する場合、必ず労働者の同意を得なければなりません。これは、裁量労働制は長時間労働が慢性化しやすいこと等から、適用の有無は本人の意思に委ねるべきと考えられるためです。

なお、同意は口頭でも成立しますが、トラブル防止の観点から“書面”またはメールなどの“電磁記録”で同意を得るのが基本です。

いずれの方法でも、労働者には以下の点を明示・説明したうえで同意を求めることが重要です。

- ①裁量労働制の概要(対象業務や労使委員会の決議の内容など)

- ②裁量労働制が適用された場合の賃金体系や評価制度の内容

- ③制度の適用を拒否、または撤回した場合の配置や待遇

今回の改正では「同意の撤回」が可能になったため、撤回の方法(申出先や申出方法など)も説明すると良いでしょう。

これらの明示や説明を怠ると、労働トラブルになり、同意が無効になるおそれもあるため注意が必要です。

同意しない場合の不利益取扱いの禁止

裁量労働制の適用に同意しない、または同意を撤回したことを理由に、解雇や降格、減給といった不利益取扱いをすることは禁止されています。

ただし、労働契約や就業規則の内容として、以下の事項が定められている場合には、不同意または撤回後の処遇の引き下げが認められる可能性があります。

- 裁量労働制の適用労働者と非適用労働者の等級とそれに基づく賃金額

- 裁量労働制の適用労働者にのみ支払われる手当

同意の撤回後、これらの規定に基づき、処遇を引き下げても、労働契約や就業規則の内容に合理性があれば不利益取扱いにはあたらないとされています。

もっとも、無用なトラブルを避けるには、労働者の同意を求める際に不同意・撤回後の処遇についても十分説明しておくことが重要です。

健康・福祉確保措置の整備

本改正においては、適用労働者に対してより手厚い健康および福祉確保措置が求められることとなりました。

適用労働者の健康管理を適切に行っていくため、勤務間インターバルの確保や労働時間の上限措置など、使用者にとっての使いやすさも考慮しつつ、望ましい制度設計を検討しましょう。

「裁量労働制だから実働時間は関係ない」などと考えず、労働時間の管理や健康状態のチェックなどは適切に行うことが重要です。

「勤務間インターバル制度」のメリットや導入方法、助成金については、以下のページで解説しています。

よくある質問

労働者の同意なく専門業務型裁量労働制を導入した場合、ペナルティや罰則はありますか?

-

労働者の同意なく専門業務型裁量労働制を導入した場合、その導入自体が無効となる場合があります。

また労基署への届出を行わずにこれを実施した場合には、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

専門業務型裁量労働制を導入する際の労使協定への記載事項を教えて下さい。

-

専門業務型の労使協定では、以下の事項について定める必要があります。

- 制度を適用する業務

- みなし労働時間

- 使用者が業務遂行について具体的な指示をしないこと

- 健康・福祉確保措置

- 苦情処理のための措置

- 制度の適用にあたり労働者本人の同意を得ること

- 不同意の場合も不利益取扱いはしないこと

- 同意の撤回の手続き

- 労使協定の有効期間

- 労働時間や健康・福祉確保措置の実施状況、同意および同意の撤回など、労働者ごとの記録の保存について

専門業務型裁量労働制の法改正に伴い、就業規則も変更した方が良いですか?

-

裁量労働制を適用するためには労働契約上の根拠が必要なため、協定とは別に就業規則や個別の労働契約等に裁量労働制に関する規定を定める必要があります。そのため、今回の改正に伴い就業規則や個別の労働契約を改正に対応した内容に変更する必要があります。

裁量労働制で長時間労働が常態化しないために企業がすべきことはありますか?

-

裁量労働制の適用労働者についても、労働時間を適正に把握・管理することは企業の義務です。そのため、タイムカードの記録やパソコンの使用履歴などの客観的な方法により、実働時間を管理することが求められます。

また、みなし労働時間と実働時間に大きな乖離がある場合、制度の見直しや業務量の調整なども検討すべきでしょう。

裁量労働制の法改正への対応は、企業労務に強い弁護士にご相談ください

本改正に対して適切な対応をとらなかった場合、裁量労働制の導入自体が無効となったり、未払賃金等について労使間で紛争が発生したりするリスクが懸念されます。また、適切な届出を行わなかった場合には、使用者に罰則が科せられる可能性もあります。

法改正への対応については、厚労省のHP等をくまなくチェックして漏れがないように行う必要があり、専門的な知識が要求される場合もあります。相談する人がまわりにおらず対応に苦慮している担当者も少なからずいることでしょう。

これらの対応に不安があれば、企業労務に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをご検討ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある