監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

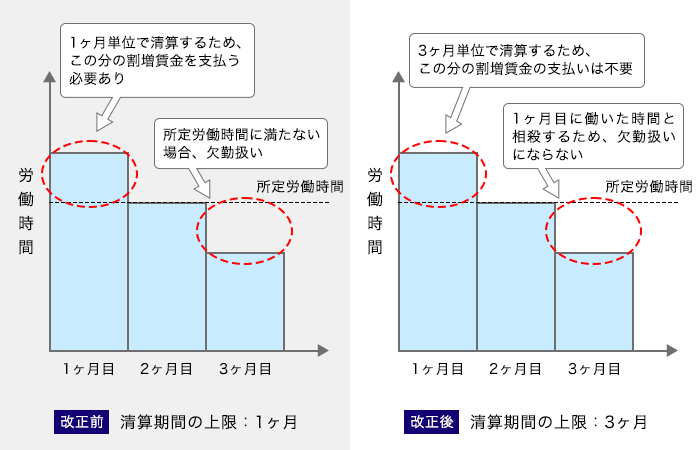

2019年の働き方改革の一環として、フレックスタイム制における清算期間の上限が「1ヶ月以内」から「最長3ヶ月」に延長されました。

清算期間の延長により、月を跨いで労働時間の過不足を調整できるため、より柔軟な働き方が実現可能となります。

そこで本記事では、フレックスタイム制の清算期間の延長方法や実務上のポイント、時間外労働の考え方などを詳しく解説していきます。

目次

フレックスタイム制の清算期間の上限が3ヶ月へ延長

フレックスタイム制とは、一定期間における総労働時間を定めたうえで、始業時刻と終業時刻を労働者の決定に委ねる制度です。

また、総労働時間を定める期間を「清算期間」といい、労働者は清算期間内で自身の労働時間を調整することになります。

従来、清算期間の上限は1ヶ月でしたが、2019年の働き方改革により、清算期間の上限は3ヶ月とされました。労使間の合意があれば、清算期間は3ヶ月の範囲内で自由に設定できます。

また、すでにフレックスタイム制を導入している企業も、労使協定の変更など一定の手続きを経ることで、清算期間の延長が可能です。

フレックスタイム制の労務管理のポイントは、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

清算期間が延長されるメリット

清算期間を延長するメリットは、月を跨いで労働時間をより柔軟に調整できることです。

従来のルールでは、清算期間1ヶ月で労働時間を調整しなければならず、定めた“総労働時間”と“実労働時間”に過不足が生じやすい状況でした。

また、時間外労働が発生した場合、毎月の賃金清算(割増賃金の支払い等)も必要でした。

清算期間を延長することで、複数月にわたって労働時間を調整できるため、よりメリハリのある働き方を実現できます。

例えば、清算期間が3ヶ月の場合、1ヶ月目の労働時間が上限を超過しても、2ヶ月目と3ヶ月目でセーブすれば時間外労働は発生しません。よって、割増賃金の発生を抑えることも理屈上は可能となります。

労働時間に過不足が発生した場合の対応は、以下のページでも詳しく解説しています。

清算期間の上限を延長する場合の実務上の留意点

フレックスタイム制の清算期間を延長する場合、労使協定の締結や届出が必要となります。また、労務管理も複雑になるため、延長後は注意が必要です。企業に求められる対応について、以下で具体的にみていきましょう。

労使協定の届出をする義務がある

清算期間が1ヶ月を超える場合、労使協定を締結し、かつ、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

届出を怠った場合、30万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意が必要です。

なお、清算期間が1ヶ月以内の場合、労使協定は締結しますが届出は不要です。そのため、「フレックスタイム制の導入時は届け出なかった」という方も、延長時は忘れずに届出を行いましょう。

労使協定で定める事項などは、以下のページで紹介しています。

清算期間が延長されても時間外労働は発生する

フレックスタイム制でも、時間外労働の上限規制は適用されます。よって、労働時間が上限を超えるケースでは、一定の割増賃金を支払う必要があります。

また、清算期間が1ヶ月を超える場合、各月の総労働時間を足して「法定労働時間の総枠」を定めることになります。

清算期間が1ヶ月を超えるケースで、時間外労働に該当するのは以下の部分です。

①1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①の時間を除く)

フレックスタイム制における割増賃金の注意点は、以下のページでさらに詳しく解説しています。

特例措置対象となる事業場の扱いについて

特例措置対象の事業場※については、週の法定労働時間が44時間と長く定められています。そのため、清算期間が1ヶ月以内のケースでは、通常よりも長く総労働時間を定めることが可能です。

ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合、特例措置対象の事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させるためには36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要になります。労働時間の総枠を定める際は、上限に注意しましょう。

※特例措置対象の事業場……常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画製作の事業は除く)、保健衛生業、接客娯楽業のこと

清算期間が1ヶ月を超える場合の時間外労働の考え方

フレックスタイム制では、「法定労働時間の総枠」を超えた部分が時間外労働にカウントされます。

しかし、それでは毎月の労働に偏りが生じ、制度の趣旨に反するおそれがあります。

例えば、繁忙期の1ヶ月目だけ極端に長く働き、2ヶ月目と3ヶ月目はほぼ働かないなど偏った働き方を招きやすいです。

そこで、清算期間が1ヶ月を超える場合、「法定労働時間の総枠」について以下の制限が設けられています。

①清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと

②1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと

それぞれ次項から詳しく解説していきます。

また、時間外労働の計算方法などは以下のページで詳しく解説しています。

清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えた場合

清算期間全体の労働時間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えた場合、割増賃金の支払いが必要です。そのため、法定労働時間の総枠は「週平均40時間以内」に収める必要があります。

例えば、清算期間が3ヶ月の場合、法定労働時間の総枠は以下の計算式で求めます。

法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 暦日数 ÷ 7日

例:暦日数90日→514.2時間、暦日数91日→520.0時間

1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えた場合

清算期間を1ヶ月ごとに区切り、各月の週平均労働時間が50時間を超えた場合にも、割増賃金が発生します。そのため、各月単位での労働時間数にも注意が必要です。具体的には、以下の方法で算出します。

週平均50時間となる各月の労働時間数 = 50時間 × 各月の暦日数 ÷ 7日

例:4月(暦日数30日)→214.2時間、5月(暦日数31日)→221.4時間

例えば、4月の実労働時間が220時間だった場合、

「220時間 - 214.2時間 = 5.8時間」が時間外労働にカウントされます。

清算期間の延長をお考えなら、フレックスタイム制度に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

清算期間の延長は、労働者の生活やニーズに合わせた柔軟な働き方を実現するために有効な手段です。育児や介護とも両立しやすいため、人材の確保にも効果的でしょう。

しかし、清算期間の延長時は労使協定届の届出が必要だったり、労働時間の規制を考慮したりと、労務担当者の負担が増えるのも事実です。

「清算期間を延長したいが、対応に困っている」「労働時間を適切に管理したい」などとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

総枠の時間を超えると、時間外労働にカウントされるため注意しましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある