役割等級制度とは|メリット・デメリットや導入方法

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

役割等級制度は、人事評価方法のひとつです。社員の1人1人の役割によって等級を決め、その成果を踏まえて評価を行います。

本制度は、社員の能力や職務等をバランス良く考慮するため、公正な評価がしやすいと言われています。そのため、今までは年功序列型の制度であった企業においても、新たに役割等級制度を導入する事例が見られます。

しかし、本制度の導入には適切な手順を踏む必要があります。また、企業の実態に見合った役割を設定しないと公正な評価ができず、社員の不満を招くリスクもあるため注意が必要です。

本記事では、役割等級制度のメリット・デメリット、導入方法等を解説します。「人事評価制度を見直したい」「役割等級制度を導入したい」とお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

目次

役割等級制度とは

役割等級制度とは、社員の役割ごとに等級を分け、その達成度合に応じて待遇を決める評価方法です。社員の1人1人の役割を明確化し、それに応じて等級や序列を決定します。

役割等級制度を含む等級制度は、企業内で社員を序列化するための制度であり、上位等級になるほど賃金も上がるのが基本です。

役割等級制度を採用している企業では、個人の経歴や能力ではなく組織における「役割」が評価軸となるため、ミッショングレードとも呼ばれています。

客観的に評価できるうえ、企業理念に沿って柔軟に役割を与えられるため、日本でも比較的導入しやすい制度だと考えられています。

「役割」の考え方

役割等級制度における「役割」とは、職責を果たすために必要な行動のまとまりを表した概念です。

組織では、部署の運営や企画立案、部下の教育、技術向上、イレギュラーへの対応など様々な役割行動が考えられますが、似通った様々な行動をひとつのまとまりにグルーピングしたものを「役割」と呼んでいます。

また、具体的な職務だけでなく、各ポジションに求められる包括的な業務も役割に含まれます。

例えば、「最高責任者として総合的な判断を下す」、「上司に相談しつつ、自らの裁量で有効な提案・営業を行う」といった具合です。

本制度の導入時には、自社に合った役割の定義を設定する必要があります。

役割等級の昇格・降格

役割等級制度では、役割の格付けによって序列が決まります。そのため、本制度を導入すれば、何を目標にすると昇格できるのかが明確になります。

また、役割に対する成果を評価するものであるため、年齢や勤続年数などに関係なく昇格することが可能です。

ただし、役割を果たしていなければ降格もあり得るため、勤務年数の長い社員であっても降格や降給の対象となることは周知するようにしましょう。

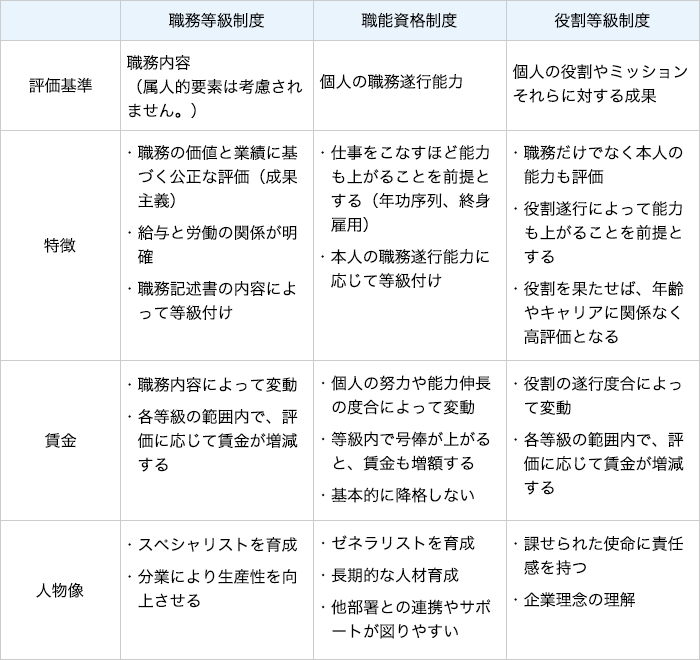

職能資格制度・職務等級制度との違い

人事評価における等級制度には、他にも次の2つがあります。

- 職能資格制度:個人の能力やスキル、経験値に基づき評価する制度

- 職務等級制度:業務に伴う責任や困難度など「職務内容」に基づき評価するジョブ型雇用の制度

役割等級制度は、社員の能力を踏まえて役割を設定し、その重要度に応じた等級を与える制度です。ゼネラリストやスペシャリストに偏らず、他2つの制度を「いいとこ取り」した制度といえます。

また、職能資格制度は年功序列になりやすく、職務等級制度は社員の職務が固定されて硬直化してしまうというデメリットがありますが、役割等級制度はこれらのデメリットを緩和できます。

3つの等級制度の違いは、下表で確認できます。

それぞれの制度について、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

役割等級制度のメリット

合理的な評価ができる

役割等級制度では、社員の役割の難易度や重要性によって等級を与えて、それに対する成果をもとに賃金を決定するため、合理的な評価が可能となります。また、個人の能力と職務、成果等をバランス良く評価できるため、より適正な賃金を支払うことが可能です。

また、非正規社員にも等級を与えることによって、社員同士の不合理な待遇差を解消することができます。そうなれば、働き方改革における同一労働同一賃金の実現にも近づきます。

組織改編に柔軟に対応できる

等級ごとの役割を大枠で定めるため、部署異動や業務の変化があっても役割が変わらなければ待遇も維持できます。そのため、人事異動や配置転換が図りやすいのが特長です。

また、各等級の職務内容を明確化しなくて良いので、組織改編時も制度の見直しは不要です。

多様な人材を育成できる

企業理念や経営目標に沿って役割を分配できるため、会社が求める人材を育成しやすいのもポイントです。また、社員の各々が役割の遂行を目指すことで、主体性や能力の向上も期待できます。

また、能力に見合った役割を与えることが可能であり、成果がそのまま等級に反映されるため、若手社員が平等に昇格のチャンスを得ることができます。

さらに、与える役割次第で、社員を「ゼネラリスト」、「スペシャリスト」のいずれにも育成できるというメリットも挙げられます。

役割等級制度のデメリット

制度の設計と運用が難しい

役割等級制度における各等級の役割は、経営目標に沿って設定する必要があります。そのため、企業理念や戦略、企業文化など様々な点を考慮したうえで、どのような役割が必要なのかを検討しなければなりません。

例えば、チーム一丸となって取り組む社風なのか、個人の裁量に任せる社風なのかによって役割行動も変わるでしょう。企業風土がある程度育ち、評価基準等のノウハウができていないと運用が難しくなってしまいます。

また、役割の難易度が高すぎる場合等には、運用後も適宜見直しが必要となります。

一部の社員から不満が生じる

コツコツ努力して能力を上げたい社員や、自身の職務に集中したい社員にとって、役割の拡大は好ましくないという場合もあり得ます。そのため、制度導入に反対する者も出てくるかもしれません。

また、配置転換や組織改編を行うときに、役割や業務の変更により等級が下がってしまう等、意図しない収入の減少や降格が起こることがあります。これは企業都合の降格であるため、社員からの不満は避けられないでしょう。

部長・課長などの「職位」と「等級」が連動するため、役職が埋まっていれば昇格することはできません。

また、成果次第で降格もあり得るため、社員がプレッシャーを感じたり、モチベーションが低下したりするリスクもあります。

役割等級制度の導入方法

役割等級制度を導入するときには、企業の実態に即して進めることが重要です。経営方針や現場の状況とズレがないか、適宜すり合わせを行いましょう。

導入時の主なプロセスは次のようなものです。

- ①等級数の決定

- ②代表職務の選択・分析

- ③役割等級定義の決定

- ④任用基準の決定

- ⑤役割定義書の作成

このプロセスについて、以下で解説します。

①等級数の決定

等級数は、管理職層で2~3、それ以外の層で3~6とするのが一般的です。多すぎると等級間の差が曖昧になりますし、少なすぎても一等級の役割が特定できないためご注意ください。

ただ、社員数が少ない場合、1人1人の役割も大きいと考えられるので、全体で4~6等級がちょうど良いでしょう。

また、等級数を決める際は、「各等級にどんな仕事・社員があてはまるか」を考えながら進めましょう。そうすることで、以降のプロセスをスムーズに行うことができます。

②代表職務の選択・分析

まず、等級の定義付けを行います。具体的には、「1等級は経営方針をもとに部署管理する等級」、「3等級は後輩指導の責任を負う等級」などと定めます。

次に、各等級にあてはまる代表的な職務を選択して、該当する社員を数名選んでおきます。

さらに、代表職務の社員の役割を分析します。複数名を分析することで、職務の平均的な役割を知ることができます。

分析方法は、担当社員に聞き取り調査を行うのが一般的です。また分析項目は、責任や権限・難易度・自主性・心身への負担など、役割の大きさが測れるものを設定しましょう。分析結果に応じて、等級数を修正する必要もあります。

③役割等級定義の決定

分析結果を踏まえ、各等級の定義を具体化します。統一された基準で評価できるよう、具体的かつ客観的な役割を設定しましょう。職務の責任や難易度といった分析項目ごとに定義するのがベストです。

役割等級の定め方の一例として、とてもシンプルなものを挙げるなら表のようなものが考えられます。

| 等級 | 職位 | 役割等級定義 |

|---|---|---|

| 6 | 部長 | 全ての課を統括して、利益の最大化に取り組む |

| 5 | 課長 | 経営方針に基づき、部署の目標や資金を決定する |

| 4 | 係長 | 部下を指導しながら、係をけん引して目標を達成する |

| 3 | 上級一般職 | 上司に指示された作業を行うだけでなく、自ら新しい課題に取り組むことができる |

| 2 | 中級一般職 | 上司に指示された作業を行いながら、改善するべき点などを発見することができる |

| 1 | 初級一般職 | 上司に指示された作業をこなす |

④任用基準の決定

任用基準とは、どの社員をどの等級に振り分けるか、昇格・降格のルールはどうするかという2点の基準のことです。社員の仕事や遂行状況を踏まえ、適切な等級に振り分けましょう。

なお、「部長なのに部署の管理ができていない」といった実態がある場合、人事評価の結果を踏まえて昇格や降格を行うことになります。

ただし、昇格・降格を決めるときには、過去の評価結果も考慮する必要があります。そこで、例えば「〇年連続でD評価以下だった場合、降格候補者とする」等の要件を定めておくと良いでしょう。

また、昇格・降格時の報酬の変化についても具体的な基準を定めておくようにしましょう。

⑤役割定義書の作成

役割定義書は、等級ごとに求められる役割を大まかに記載した書面です。主に等級の定義付けをする段階で作成します。また、職種ごとの職務内容を明確にするためにも有効です。

役割定義書によって社員1人1人が役割を自覚すれば、生産性の向上にもつながります。また、それぞれの役割が明確になることで、分業がより効果的に機能する可能性もあります。

ただし、各等級の難易度や責任がそのまま賃金に反映されるため、実態に見合った適正な定義付けが求められます。

定義の決定や定義書の作成ができたら、社員へ周知をして運用を開始します。周知するときには書面を配布するだけでなく、説明会を開いて目的や運用について十分に説明するようにしましょう。

役割等級制度の運用における注意点

役割等級制度の導入後は、役職と等級が合っているかを確認しましょう。「難易度が高すぎる」、「実際の職務と異なる」等のミスマッチが生じた場合には制度の見直しが必要です。

また、評価結果によって降格や減給もあり得るため、一部の社員から不満が生じるリスクがあります。意欲や生産性の低下に注意して、社員のモチベーションケアを積極的に行いましょう。

なお、人事評価制度を見直す際は就業規則の変更も必要ですが、勝手に変えるべきではありません。社員にとって不利な内容に変更する場合、基本的に社員の同意を得る必要があるため(労契法9条)、労働組合等との交渉を行ってから変更するのが望ましいでしょう。

社員にとって不利益な変更をするときの手続き等について詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しておりますのでご覧ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある