労働協約とは|労使協定との違いや作成方法などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働協約は、団体交渉等における労使間の交渉の結果、労使間で合意が成立した場合に文書で取り交わされる協約をいいます。労働協約は非常に強い効力を持つため、締結時は十分協議のうえ、適切な手順を踏むことが重要です。

なお、労働者との取り決めには「労使協定」や「就業規則」もありますが、それぞれ目的や手続きが異なるため注意が必要です。

本記事では、労働協約の概要や締結方法、労使協定や就業規則との違い、違反時の罰則などについてわかりやすく解説していきます。

目次

労働協約とは

労働協約とは、労働組合と使用者の間で取り交わす、労働条件や労使関係のルールに関する約束事であり、書面として作成し、両当事者が署名又は記名押印したものです。合意内容を書面化し、労使双方の署名または記名押印があれば、書面の表題等の書式を問わず労働協約が成立します。

また、労働組合は社内で組織されるものだけでなく、外部の合同労働組合(ユニオン)も含みます。

ただし、労働協約の締結は義務ではないので、組合側からサインを求められても安易に応じないことが重要です。また、労働協約は就業規則や労働契約よりも優先されるため、協約に反する社内規則は基本的にすべて無効となります。

労働協約を締結する際は、組合側と十分交渉を重ね、納得したうえで行いましょう。

労働協約の種類

労働協約には、「個別協約」と「包括協約」の2種類があります。

【個別協約】

労使間で生じた個別の問題に関して締結される協約です。賃金・退職金・労働時間など、特定の事項をそれぞれ書面化します。

【包括協約】

労働組合員の範囲や労働協約の適用範囲、組合活動、労働組合等に対する便宜供与等、労使関係についての一般的・基本的事項をとりまとめた協約です。

なお、2つの協約の効力に違いはありません。

労働協約の有効期間

労働協約の有効期間は、最長3年です。仮に3年を超える期間が定められていても、自動的に3年に短縮されます(労働組合法第15条第1項、第2項)。

なお、有効期間を定めずに協約を結ぶことも可能です。有効期間の定めがない場合、企業と労働組合どちらかが90日前に予告することで、いつでも協約を解約できます(労働組合法第15条第4項)。

ただし、企業から解約を申し入れる場合、組合側の法令違反や公序良俗など“合理的な理由”が必要とされています。正当な理由もなく一方的に解約した場合、不当労働行為として無効になるおそれがあります。

また、自動更新条項を定めた場合、有効期間満了後に再度同じ期間でカウントがスタートします。

労働協約の適用範囲

労働協約は、協約を締結した労働組合の組合員にのみ適用されるのが基本です。

ただし、適用範囲が事業場の4分の3以上の従業員に及ぶ場合、同事業場の他の従業員(非組合員)にも当該労働協約が適用されます(労働組合法第17条)。これを「労働協約の拡張適用(一般的拘束力)」といいます。

なお、一般的拘束力が及ぶのは、賃金、労働時間、安全衛生など待遇全般を定めた「規範的部分」のみです。

団体交渉やユニオンショップなど、企業と労働組合の関係性を定めた「債務的部分」は対象外のため、非組合員には適用されません。

一般的拘束力については、以下のページでさらに詳しく解説しています。

労働協約と労使協定の違い

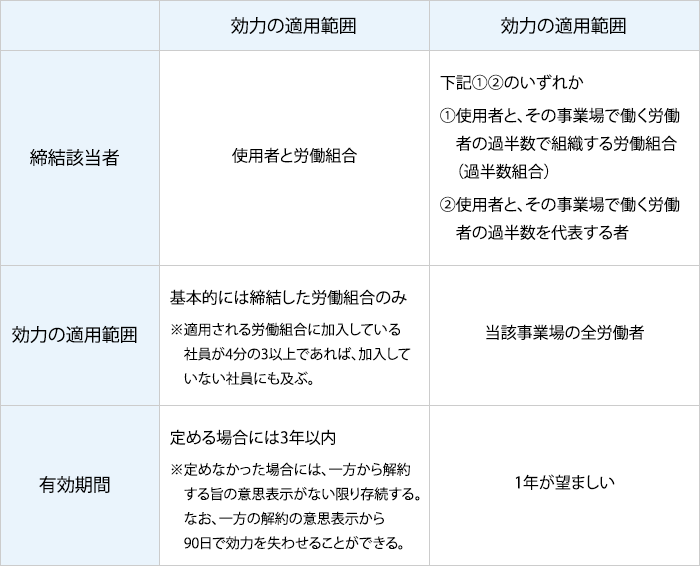

「労働協約」と「労使協定」は、締結者や効力の適用範囲、有効期間などに違いがあります。

労働協約は基本的に労働組合の組合員にのみ適用されますが、労使協定は事業場の全従業員が適用対象となります。また、労働協約の有効期間は最長3年ですが、労使協定は1年ごとに締結し直すのが原則です。

また、労働協約は労使協定よりも強い効力を持つため、それぞれの内容が異なる場合は労働協約が優先されます。

労使協定は、労働基準法の適用が馴染まない場合に、その適用を緩和する定めを設けるための協定です。例えば、従業員に法定時間外労働をさせるための「36協定」などが代表的です。

36協定の概要は、以下のページで詳しく解説しています。

労働協約の成立要件

労働協約の成立要件は、以下の3つです。

- ① 締結当事者が労働組合又はその連合団体及び使用者又はその団体であること

- ② 合意内容が書面に記載されていること

- ③ 使用者と労働組合の双方が、署名または押印していること

これらの要件を満たせば、名称にかかわらず労働協約の効力が発生します。例えば、「協定」「確認書」「覚書」といった名前でも労働協約は成立します。

また、一方が送った文書に対し、もう一方が合意する旨の書面を返送した場合も、労働協約が成立したものとみなされます。

そのため、使用者は、労働組合から書面へのサインを求められても、安易に応じずしっかり内容を確認することが重要です。

労働協約の成立要件については、以下のページでさらに詳しく解説しています。

労働協約は就業規則よりも優先される

労働協約は就業規則よりも優先されるため、協約に反する就業規則はその部分が無効となります。これを労働協約の「規範的効力」といいます。

もっとも、労働協約も法令違反にあたる内容を定めることは認められていません。例えば、1日の労働時間を、法定労働時間を超える9時間などと定めた場合、その協約は無効となります。

労働協約の規範的効力が及ぶのは、労働者の基本的な労働条件(賃金、労働時間、休日や休憩など)のみとされています。

詳しい発生要件などは以下のページで解説しているため、併せてご覧ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

労働協約の作成方法

労働協約は、以下の手順で作成・締結するのが一般的です。

- 有効期間を決定する

労使協定の有効期間は最長3年なので、3年を超えない範囲で期間を設定します。3年を超える期間を定めた場合、自動的に3年で合意したものとみなされます。

なお、有効期間を定めずに協定を結ぶことも可能です。 - 合意内容を書面化する

合意した内容は、必ず書面に残します。書面がない場合や、口頭での合意のみの場合、労働協約の効力は発生しません。 - 署名または記名押印する

労働協約の成立には、当事者双方の署名または記名押印が必要です。署名などがない場合、労働協約の効力は発生しません。

なお、労働協約については、締結後に労働基準監督署へ届け出る必要はありません。この点、労使協定や就業規則とは手続きが異なるため注意しましょう。

労働協約の主な内容

労働協約の内容は、法令や公序良俗に反しない限り当事者間で自由に決められます。

また、項目は労働者の待遇全般を定めた規範的部分と企業と労働組合の間のルールを定めた債務的部分に分けられます。具体的には、以下のような項目を盛り込むのが一般的です。

- ①前文または序文

- ②総則に関する条項(労働協約の目的や適用範囲など)

- ③組合活動に関する条項

- ④人事に関する条項(採用、人事異動、解雇や懲戒など)

- ⑤労働条件に関する条項(賃金、労働時間、休日、出張など)

- ⑥災害補償に関する条項

- ⑦安全衛生の措置

- ⑧福利厚生に関する条項

- ⑨苦情処理に関する条項

- ⑩労使協議制に関する条項(労使協議会の設置や構成など)

- ⑪団体交渉に関する条項

- ⑫平和条項

- ⑬争議行為に関する条項(争議行為中の賃金の取扱いや施設利用など)

- ⑭効力

- ⑮附則

労働協約を締結する際の注意点

労働協約締結権を有する者が締結する

労働協約の締結権があるのは、労働組合側であれば委員長等の代表者であり、使用者側であれば、交渉事項について権限を与えられた者(人事部長や支店長、労務担当者等)です。

日本における団体交渉の担当者は、締結権者とは別人である場合が少なくありません。締結権のない者が締結した協約は、労働協約としての効力が認められません。

なお、ある具体的な事項について労働協約を締結することができる能力ないし権限を「労働協約締結権」といいます。交渉に臨む者は、「労働協約締結権」のない者でも構いませんが、実質的な決定権の無い者だけを労使の交渉の場に出席させるのは、不当労働行為になりかねないので注意しましょう。

労働組合から要請があった場合は交渉に応じる

労働組合から労働協約締結の要求があった場合には、基本的に交渉に応じる必要があります。交渉自体を拒んでしまうと、不当労働行為とみなされるおそれがあります。

ただし、使用者側に課されているのは“誠実に交渉をする義務”であり、組合の要求を受け入れる義務ではありません。つまり、労働協約の締結は義務ではないため、必ずしも組合の要求を受け入れる必要はありません。

組合が労働協約の締結を強要しようとするケースや、議事録などの名目で執拗にサインを求めてくるケースもあるため、最後まで拒否する自信がない場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

適切な有効期間の設定・明記をする

労使協定の有効期間は最長3年なので、労働組合と協議のうえ適切な期間を定める必要があります。

仮に3年を超える期間を定めた場合、自動的に3年間の有効期間で合意したものとみなされます。

なお、有効期間は定めなくても問題ありませんが、その場合解約するには90日前までに相手方に予告する必要があります。また、一般的に企業からの解約申込みが認められるには、組合側の法令違反や公序良俗違反など合理的な理由が必要とされているため、必ずしも解約できるとは限りません。

そのため、有効期間はできるだけ定めておき、満了時に改めて協議するのが望ましいでしょう。

労働協約が終了する原因については、以下のページでさらに紹介しています。

労働協約に違反した場合の罰則

労働協約に違反した就業規則を定めた場合、労働基準法第92条違反として30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、労働組合から会社が労働協約に反した事実があるとして、「不当労働行為」の申立てが行われた場合、改善命令や救済命令の対象にもなり得ます。例えば、組合の弱体化などを狙って違反行為が行われた場合、不当労働行為にあたると判断される可能性が高いです。

不当労働行為が成立すると、労働組合から高額な慰謝料(損害賠償金)を請求されるおそれがあります。労働協約は無理のない範囲で定め、締結後は必ず守るようにしましょう。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある