育児休業制度とは|2025年の改正や取得条件・期間などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

育児休業は、子供を持つ従業員が取得できる休業として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」で定められています。

少子高齢化が進み、人口の大幅な減少が見込まれる現在、労働力を確保することは企業にとって課題の1つとなっています。そのため、育児世代の従業員が働きやすい環境を作り、優秀な人材を確保することは、企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。

また、育児・介護休業法は時代に合わせて何度も改正されているため、事業主は知識のアップデートも欠かせません。

本記事では、育児休業取得のルールや企業がとるべき対応、注意点などを詳しく解説していきます。

目次

育児休業制度とは

育児休業とは、原則として1歳未満の子供を持つ親が取得できる休業制度です。

育児・介護休業法により、事業主は、従業員からの申請に応じて育児休業を取得させることが義務付けられています。よって、従業員から申請があれば、事業主は基本的に拒否することができません。

なお、育児休業の目的は「仕事と子育ての両立を支援すること」にあります。

子供がいても安心して働けることは、従業員・企業どちらにとっても大きなメリットとなるでしょう。

育児休業と育児休暇の違い

育児休業に似た制度として、「育児休暇」があります。しかし、両者は下表のように大きな違いがあるため、混同しないように注意しましょう。

| 育児休業 | 育児休暇 | |

|---|---|---|

| 法的保証 | 育児・介護休業法によって定められている |

|

| 対象年齢 | 1歳未満 | 未就学前 |

| 育児休業給付金の有無 | 無給。 ただし、雇用保険制度から賃金の一定割合が給付される。(育児休業給付金) |

給付なし |

| 社会保険料免除の有無 | 被保険者負担分、事業主負担分ともに免除 | 免除されず、支払わなければならない |

「育児休業」は、従業員から申請があれば必ず取得させる必要があります。

一方、「育児休暇」は企業が独自に設ける制度なので、就業規則に規定がなければ取得させなくても問題ありません。

ただし、2022年の法改正により、事業主は育児休暇制度を設置することが努力義務となりました。そのため、できるだけ取得を認めるのが望ましいでしょう。

【2025年4月】育児介護休業法の改正

育児・介護休業法は、2025年4月に改正が予定されています。主な改正点は、以下の3つです。

①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

短時間勤務や残業免除、看護休暇の取得対象となる従業員の範囲が、それぞれ拡大されます。

また、テレワークの実施が努力義務になるほか、従業員から個別に意見を聴き、必要な措置を講じることが義務付けられます。

②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

従業員数が300人を超える企業に対し、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます(現行は1000人を超える企業)。

また、次世代法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得に関する数値目標などを設定することが義務付けられます。

③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

家族を介護する従業員に対し、両立支援制度に関する情報を提供することや、テレワークの実施の許可をすることが求められます。

男性・女性別の育児休業取得率

2023年10月の調査において、男性・女性別の育児休業取得率は以下のようになっています。

・女性の育休取得率 「84.1%」

・男性の育休取得率 「30.1%」

男性の取得率は過去最高を記録しました。

なお、育休の取得期間については、「女性の9割以上が6ヶ月以上、男性の約4割が2週間未満」と大きな差があるようです。

男性の育児休業の取得を促進する制度

政府は、2025年までに男性の育休取得率を50%にすることを目標としています。

そこで、近年は「パパ・ママ育休プラス」や「産後パパ育休」など、さまざまな制度が新設されています。どんな制度なのか、詳しくみていきましょう。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、夫婦が共に育休を取得することで、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を延長できる制度です。パパ・ママ育休プラスを取得する要件は、以下のとおりです。

- 両親がともに育児休業を取得すること

- 子供が1歳に達するまでに、両親のどちらかが育児休業を取得していること

- 後から育児休業を取得する親の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること

- 後から育児休業を取得する親の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること

パパ・ママ育休プラスは、以下のページでも詳しく解説しています。

産後パパ育休

産後パパ育休とは、子供の出生後8週間以内に、父親が最大4週間(28日間)の休業を2回に分けて取得できる制度です。出産直後の母親をサポートするため、柔軟に休業を取得できるようになりました。

また、労使協定を締結すれば、休業中でも就業が可能となります。

さらに、産後パパ育休は、通常の育児休業と併用することも可能です。

この点、通常の育休も2回に分割して取得できるので、両制度を併用すれば、原則子供が1歳になるまで4回休業を取得できることになります。

育児休業の対象者・取得条件

育児休業を取得できるのは、1歳未満の子供がいる従業員です。よって、正社員でなくても取得が可能です。

ただし、日雇い労働者は取得対象外となります。また、「有期契約労働者」や「労使協定で定めのある労働者」についても、取得できない場合があります(詳しくは次項で解説します)。

一方、子供は実子でなくても取得が認められています。

取得対象者の範囲について、下表で整理しておきましょう。

| 対象労働者 |

|

|---|---|

| 子供の範囲 |

|

有期契約労働者から申請があった場合の条件

有期契約労働者が育児休業を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

子供が1歳6ヶ月になるまでの間に、雇用契約期間が満了、あるいは更新されないことにより終了することが明らかでないこと

これに該当しない者については、育児休業の申請を拒否しても問題ありません。

配偶者が専業主婦(夫)の場合の取得について

配偶者が専業主婦・専業主夫であっても、育児休業は取得できます。

また、いわゆる内縁の妻・夫が常態として育児をできる状態であったとしても、育児休業を取得することができます。

労使協定により対象外にできる従業員

事業主は、原則として従業員の育児休業の申出を拒むことはできませんが、次のいずれかに該当する従業員に関しては、労使協定で育児休業を認めないと定めれば、対象から除外できます。

- 休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

育児休業の期間

育児休業の対象期間は、女性と男性で異なります。基本的には、次のように定められています。

【女性】

産後57日目から子供が1歳に達する日の前日まで

【男性】

出産予定日から子供が1歳に達する日の前日まで

なお、男性については、通常の育児休業とは別に「出生時育児休業(産後パパ育休)」も取得することができます。

また、育休の終了日は、例外的に子供が2歳に達する日の前日まで延長できるケースがあります。

休業期間の延長ができるケースとは?

育児休業の期間は基本的に子供が1歳になるまでですが、延長できるケースがいくつかあります。

①1歳2ヶ月まで延長できるケース

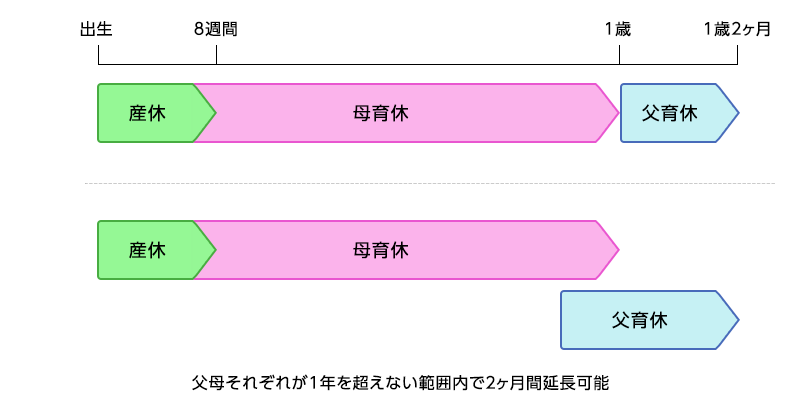

夫婦がともに育児休業を取得すると、後から育児休業を取得した親の休業は、最長で子供が1歳2ヶ月になるまでに延長されます(パパ・ママ育休プラス)。

母親が産休を取得してから引き続き育児休業を取得して、父親が後から育児休業を取得するケースとして、図のようなものが挙げられます。

②1歳6ヶ月・2歳まで延長できるケース

夫婦どちらかが育児休業中であり、かつ、保育所等に入所を希望していても入れない場合、または1歳以降子供を養育する予定だった配偶者が、死亡、傷病、疾病、婚姻解消による別居、産前産後の期間中のいずれかの場合には、育児休業を子供が1歳6ヶ月になるまで延長できます。

さらに、1歳6ヶ月になっても同じ条件を満たすときには、2歳まで再延長できます。

休業期間を事業主が指定することはできるのか?

基本的に、事業主は休業期間を指定することができません。

ただし、以下の場合には、規定の範囲内で事業主が休業開始日を指定することができます。

- 申出が1ヶ月前より遅かった場合は、事業主は1ヶ月(1歳から1歳6ヶ月、あるいは1歳6ヶ月から2歳までの子供については2週間)の範囲で休業開始日を繰り下げて指定できる

- 予定日よりも前の出産等で申出が1週間前より遅かった場合、事業主は1週間の範囲で休業開始日を繰り下げて指定できる

育児休業の申出は、基本的に休業開始日の1ヶ月前までにしなければならないとされています。例外として、1歳から1歳6ヶ月、あるいは1歳6ヶ月から2歳までの子供については2週間前までに申し出ることで足りるとしています。

育児休業中の給与

育児休業中の給与については、育児・介護休業法では定められておらず、支給する義務はありません。

基本的には、ノーワーク・ノーペイの原則により無給となります。

この点、給与の代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるのが一般的です。

なお、企業が任意で給与を支払うことは問題ありません。いずれにせよ、育児休業中の給料の有無は就業規則に記載しておく必要があります。

育児休業給付金について

育児休業給付金とは、雇用保険制度の一部であり、育児休業中に支給要件を満たしていると給付金が支給される制度です。

申請する際は、企業から書式を受け取って必要書類を提出し、企業経由で申請するのが一般的です。

具体的な支給要件と支給額の計算方法についてみていきましょう。

支給要件

育児休業給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 雇用保険の被保険者であること

- 育児休業の開始日前の2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

- 育児休業終了後に復職する予定であること

- 育児休業中に、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の金額が支払われていないこと

- 有期雇用(パートやアルバイト等)の場合は勤続1年以上であること

なお、育児休業中に就労した場合には、以下の条件に該当すると給付金は支払われません。

- 就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるとき

- 休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上に当たる給料が支払われたとき

支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額は、表のように計算します。

| 支給開始からの期間 | 計算式 |

|---|---|

| 6ヶ月以内 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |

| 6ヶ月を経過した後 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |

表の計算式において、「休業開始時賃金日額」とは「育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額」です。

支給単位期間は1ヶ月であり、支給日数は基本的に30日とされます。

育児休業制度における企業の留意点

有給休暇の取扱い

育児休業期間は、出勤率の算定上すべて出勤したものとみなします(労働基準法第39条10項)。

よって、「通常の出勤日」と「育児休業期間」の合計が所定労働日の8割以上となる場合、育休中でも有給休暇を付与しなければなりません。例として、以下のケースをご覧ください。

・2021年4月1日:有給休暇10日付与

・2021年10月1日:育児休業開始

・2022年4月1日:有給休暇11日付与、前年繰り越し10日、合計21日

・2022年11月1日:育児休業終了

この場合、復帰時点で有給休暇は21日間取得可能ということになります。

就業規則の規定

育児休業は、法律上「休暇」にあたるため、就業規則に必ず記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。具体的には、以下の事項について定める必要があります。

- 取得対象者の範囲

- 取得期間

- 取得に必要な手続き

- 育休中の賃金の支払いの有無

- 賃金を支払う場合、その計算方法や支払時期

また、育休中に教育訓練を実施する場合や、賞与の支給がある場合、それらの内容を就業規則に記載する必要があります(相対的必要記載事項)。

なお、法律の基準を下回る、または法律よりも厳しい規定を定めた場合、当該部分は無効となるため注意しましょう。

育児休業取得を理由とした不利益取扱いの禁止

従業員が育児休業を取得したことによって、事業主がその従業員に対して不利益な扱いをすることは禁止されています。

「不利益取扱い」とは、具体的には次のようなことです。

- 解雇

- 降格

- 減給

- 不利益な異動や職務の変更

- 有期契約職員の契約を更新しないこと

- 正規雇用から非正規雇用に変更するよう強要すること

これらは特段の正当な理由がないかぎり、不法行為となるので注意しましょう。

不利益取扱いについて、以下の記事で詳細に解説しています。

育児休業に関するハラスメント防止の措置

従業員が育児休業取得の申出・利用をするにあたり、就業環境が害されるようないやがらせ=ハラスメントをされることがないよう、事業主は必要な措置を講じなければなりません。

具体的には、以下のような措置を講じると良いでしょう。

- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 職場における育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応

- 育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

社内でマタハラ(マタニティハラスメント)やパタハラ(パタニティハラスメント)が発生したときには、迅速に対応しなければなりません。いざというときに備えて、担当者を決めておき、対応マニュアル等を整備しておくと良いでしょう。

なお、マタハラについて、詳しいことはこちらの記事で解説しています。

育児休業において会社が行うべき手続き

育児休業中の従業員に関しては、以下の手続きが必要となります。

- 社会保険料の免除の手続き

- 育児休業給付金の受給資格確認と申請の手続き

休業を終えて復職した従業員に関しては、以下の手続きが必要です。

- 育児休業終了届の提出

- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の提出

これらの手続きは、基本的に事業主が行わなければなりません。必要な手続きを怠ると、従業員が不利益を被るおそれがあるためご注意ください。

育児休業を申請された際の手続き

育児休業の申出があった際、事業主がしなければならない手続きには、社会保険料免除、育児休業給付金に関するもの等があります。

| 社会保険料免除の手続 | 育児休業給付金の申請手続 | |

|---|---|---|

| 必要書類 | 育児休業等取得者申出書 |

|

| 提出先 | 日本年金機構 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |

| 提出期限 | 育児休業終了後の終了日から起算して1ヶ月以内 | 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日 |

【社会保険料免除の手続】

育児休業期間中の社会保険料は、被保険者・事業主負担分ともに免除されます。

【育児休業給付金の申請手続】

育児休業給付金は、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。そのため、育休を取得したらすぐに受け取れるわけではないことに注意しましょう。

育児休業を終了する際の手続き

従業員が取得していた育児休業が終了する際、事業主がしなければならない手続きには、終了届や社会保険料に関するもの等があります。

【育児休業の終了届の提出】

育児休業中だった従業員が予定よりも早く休業期間を終了して復職する場合、事業主は、日本年金機構へ「育児休業等取得者終了届」を提出する必要があります。

【社会保険料の報酬月額変更届の提出】

育児休業中だった従業員が復職したときに、時短勤務等で給与が低下してしまった場合、標準報酬月額の改定が可能です。この手続きは、当人から申出を受けた事業主が、日本年金機構に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。

また、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という制度もあります。これは、育児休業から復職した後に、時短勤務等で給与が低下してしまった場合でも、育児休業取得前の標準報酬月額によって将来の年金を受け取れる制度です。この手続きも、事業主が日本年金機構に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある