産前産後休業とは|期間や給与、有給の取り扱い、労務手続きなど

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

産前産後休業とは、出産を控えた女性や産後の女性が、一定期間仕事を休業できる制度です。出産にはさまざまなリスクが伴うため、産前産後は無理をせず、しっかりと身体を休めるべきという考えから取得が認められています。

また、産前産後休業の取得期間や取得ルールは労働基準法などで明確に定められているため、企業は法律違反とならないよう十分理解しておく必要があります。

本記事では、産前産後休業の取得期間や給与の取扱い、必要な労務手続きなどを詳しく解説していきます。

目次

産前産後休業とは

産前産後休業とは、女性労働者が出産に伴い取得できる休業のことです。母体保護の観点から、労働基準法の「母性保護規定」で定められています。また、産前産後休業は以下の2つに分けられます。

- 産前休業:女性が出産に備えるための休業

- 産後休業:産後の身体を回復させるための休業

それぞれ取得のルールや取得期間が異なるため、事業主は注意が必要です。

また、産前産後休業の取得は“労働者全員”に認められているため、正社員・パート・アルバイト・契約社員などの雇用形態を問わず取得を認める必要があります。

産前産後休業の期間

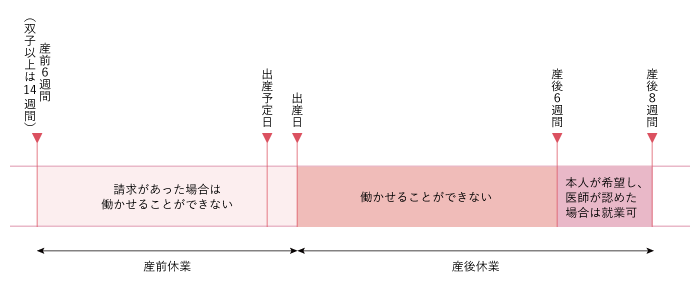

産前休業と産後休業では、取得期間にも違いがあります。それぞれの期間について以下で解説します。

産前休業

産前休業とは、出産を控えた女性が取得できる休業のことです。

出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産予定日までが対象期間となります。

よって、出産が予定日よりも早かった場合、産前休業は当初の予定より早く終了することになります。

また、出産が予定日よりも遅れた場合は、その間の日数も産前休業に含まれます。

なお、産前休業は取得を義務付けるものではないので、本人が希望しない限り取得させる必要はありません。そのため、労働者は出産前日まで働くことも理論上は可能です。

しかし、出産は女性にとってリスクも伴うため、企業は女性労働者が休業を取得しやすい環境を整備することが重要です。

産後休業(産後8週間以内)

産後休業とは、出産を終えた女性に取得させることが義務付けられている休業です。

労働基準法上、企業は、産後8週間以内の女性労働者を就業させることが基本的に禁止されています。

ただし、本人が復職を希望しており、かつ医師が許可した場合に限り、産後6週間を経過した後は就業することが認められています。

なお、産後休業の開始日は「出産日の翌日」となります。そのため、出産が予定日よりも前後した場合、実際の出産日に合わせて産後休業をスタートさせる必要があります。

また、妊娠4ヶ月以降に流産や死産、人工妊娠中絶をした場合も、産後休業を取得させなければなりません。

産後休業の取得義務に違反した場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

産前産後休業期間の計算例

産前産後休業の期間について、具体例を用いて説明していきます。

(例)出産予定日が2022年9月1日、出産予定の子供が1人の場合

【産前産後休業期間】

産前休業期間:2022年7月22日~2022年9月1日

産後休業期間:2022年9月2日~2022年10月27日

なお、出産日までが産前休業として扱われるという点には注意が必要です。また、産後休業の起算日は「出産日の翌日」となります。

産前産後休業中の給与の支払い

産前産後休業中の賃金に関しては、労働基準法に規定されていないため、就業規則等に給与を支払う旨の定めがない限り、使用者は賃金の支払義務を負いません。

しかし、産前産後休業によって完全に収入がなくなるわけではありません。健康保険に加入している場合は、申請によって給付金(出産手当金)を受け取ることが可能です(健康保険法102条)。

なお、使用者は“賞与”の支払い義務もありませんが、労働日数や労働時間に応じて一定額を支給するのが望ましいとされています。また、賞与の金額の決定方法などについては、産前産後休業を取得する労働者に前もって説明するようにしましょう。

産前産後休業と年次有給休暇

年次有給休暇が付与される条件は、以下の2つです。

- 入社後6ヶ月以上であること

- 対象期間の全労働日のうち8割以上出勤していること

出勤日の算定において、産前産後休業中は出勤したものとみなされます。よって、産前産後休業の日数を含めて出勤率が8割以上であれば、企業は法定日数分の年次有給休暇を与える必要があります。

なお、有給休暇を取得できるのは「労働義務がある日のみ」です。産前休業を取得した場合や、産後休業期間については、労働義務が免除されるため有給休暇を取得することはできません。

ただし、産後6週間経過後は、本人が復職を希望しており、医師も支障がないと認める場合は就業が可能です。よって、有給休暇の取得も可能となります。

年次有給休暇の付与日数などは、以下のページで詳しく解説しています。

産前産後休業の労務手続き

労働者から妊娠の報告を受けた場合、まずは本人に産前産後休業を取得するかどうか意向を確認します。労働者が取得を希望した場合、使用者は、次項以下のような手続きを行う必要があります。

産前産後休業の申請

労働者から妊娠報告を受けたら、次のことを確認しましょう。

- 出産予定日

- 最終出勤日

- 出産後に復帰するか否か

- 育児休業を希望するか

これらの事項を確認したら、産前休業の取得の希望についても確認し、取得を希望する場合には申請してもらいましょう。このとき、休業中の連絡先を確認して、出産したら報告するように依頼しておくことが重要です。

また、申請漏れを防ぐため、就業規則などで「産前休業の申請期限」を定めておくと安心です。

社会保険料免除の申請

産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険、厚生年金)は、労働者のみならず使用者の負担分についても支払いが免除されます。

免除対象期間は、産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとなります。

ただし、支払いが免除されるには、使用者から健康保険組合などに「産前産後休業取得者申出書」を提出する方法があるため、申請漏れに注意が必要です。

なお、申請にあたり、産前産後休業期間中の給与が有給・無給かどうかは問われません。

「産前産後休業取得者申出書」の提出先と提出時期は表のとおりです。

| 申出書の提出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで行う |

|---|---|

| 申出書の提出時期 | 産前産後期間中または産前産後休業終了後1ヶ月以内(出産予定日から前後する可能性もあるため、出産後できるだけ早く提出するのが一般的) |

出産手当金の申請

出産手当金とは、産前産後休業を取得した労働者が受け取れる給付金です。

受け取れる金額は、健康保険料の算定に使用される「標準報酬月額」を使用して算定します。具体的には、支給開始日以前の12ヶ月間の平均標準報酬月額÷30日の3分の2に相当する金額が支払われます。

出産手当金を申請するには、次の条件を満たす必要があります。

- 勤務先の健康保険に加入していること

- 産休中に出産手当金の金額以上の給与が支払われていないこと

- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること

なお、産休中に受け取った給与が出産手当金よりも少額だった場合には、給与額を差し引いた金額が支給されます。

労働者が支給要件を満たしたら、使用者もしくは本人が、「健康保険出産手当金支給申請書」を健康保険組合などに提出することにより申請します。提出先等は表でご確認ください。

| 申請書の提出先 | 会社が加入する健康保険によって異なる ・全国健康保険協会の場合:健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部 ・健康保険組合の場合:各健康保険組合 |

|---|---|

| 申請書の提出期限 | 休業日の翌日から2年以内(休業開始から2年経過後は、1日ごとに時効が成立し請求権が消滅する) |

産前産後休業に関する注意点

使用者は、労働者が産前産後休業の取得を申し出たこと、または取得したことを理由に、解雇や降格、減給といった「不利益な取扱い」をすることが法律で禁止されています(均等法9条)。

妊娠や出産を理由とした精神的な嫌がらせや不当な扱いは、マタハラ(マタニティハラスメント)と呼ばれ問題となっています。また、解雇や降格などの不利な取り扱いだけでなく、無視などの嫌がらせや仕事を与えないといった言動もマタハラに含まれます。

使用者はマタハラを防止するための措置を講じ、妊娠中の女性労働者が安心して働ける環境を整備する必要があります。具体的には、マタハラを禁止する旨の周知や、マタハラに関する相談窓口の設置などの対応が求められます。

マタハラ防止措置等について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある