パートタイム・有期雇用労働法の概要|企業の対応などについて

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

働き方改革の一環として、2020年に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。

少子高齢化による人手不足が加速するなか、近年は正規雇用にとらわれない多様な働き方が推進されています。事業主は法律の内容をしっかり理解し、パートタイム労働者や有期雇用労働者の雇用安定に努めることが重要です。

本記事では、パートタイム・有期雇用労働法の概要や主なポイント、企業に求められる対応、違反した場合の罰則などについて詳しく解説していきます。

目次

パートタイム・有期雇用労働法の概要

パートタイム・有期雇用労働法は、従来の「パートタイム労働法」を改正して作られた法律です。2020年4月に大企業を対象に施行され、2021年4月からは中小企業にも適用されています。

この法律は、正社員と非正規社員(パートや有期社員)の間の不合理な待遇差をなくし、多様な働き方を実現させるための法律です。

かつては「パートだから」「契約社員だから」という雇用形態の違いから、正社員との間に大きな待遇差が生まれるケースも多くみられました。この点、パートタイム・有期雇用労働法では、職務や責任が正社員と同等であれば、雇用形態の違いによらず同等の待遇を与えることなどが義務付けられています。

対象者

パートタイム・有期雇用労働法の対象は、「パートタイム労働者」及び「有期雇用労働者」です。

●パートタイム労働者

同一事業主に雇用される通常の労働者(正社員、無期雇用フルタイム労働者)と比べ、1週間の所定労働時間が短い労働者

※パート、アルバイト、準社員、臨時社員など

●有期雇用労働者

事業主との間で、半年や1年など期間の定めのある雇用契約を締結している労働者

※契約社員、嘱託社員など

これらの条件を満たす場合、雇用形態の名称を問わず、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。

パートタイム・有期雇用労働法の主なポイント

パートタイム・有期雇用労働法の主なポイントについて、以下で整理していきます。

- ①労働条件に関する文書の交付等

- ②就業規則の作成の手続

- ③不合理な待遇差の禁止・差別的取扱いの禁止

- ④賃金

- ⑤教育訓練

- ⑥福利厚生施設

- ⑦通常の労働者への転換

- ⑧事業主が講ずる措置の内容等の説明

- ⑨報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等

- ⑩事業主等に対する援助

- ⑪苦情の自主的解決

- ⑫紛争の解決の援助

- ⑬調停の委任

労働条件に関する文書の交付等(第6条)

パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れた際は、労働者に対して、以下4つの労働条件を書面の交付等によって明示しなければなりません(法6条)。ただし、本人の同意があればメールやFAXでの明示も可能です。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

これらの明示義務に違反した場合、労基署による行政指導の対象になります。また、行政指導を受けても改善しない場合、労働者1人につき10万円以下の過料を科されます。

なお、事業主は、上記以外の労働条件についても書面で明示するのが望ましいとされています。

また、労働条件の明示は「雇い入れ時」だけでなく、契約更新のタイミングでも行う必要があります。

就業規則の作成の手続(第7条)

パートタイム労働者や有期雇用労働者にのみ適用される労働条件を定める際は、対象者向けの就業規則を新たに作成する必要があります。

パートタイム・有期雇用労働法では、就業規則を作成・変更する場合、パートタイム労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴くことが“努力義務”とされています(法7条)。

また、この規定は有期雇用労働者についても準用されます。

不合理な待遇差の禁止・差別的取扱いの禁止(第8条・第9条)

企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けることが禁止されました(法8条、均衡待遇規定)。また、労働者の「職務内容」や「職務内容・配置の変更範囲」が同じ場合、待遇について差別的取扱いをすることも禁止されます(法9条、均等待遇規定)。

ここでいう“待遇”とは、以下のようなものを指します。

- 基本給

- 賞与

- 各種手当

- 福利厚生施設

- 教育訓練

- 休暇 など

つまり、仕事内容などが同じであれば、雇用形態によらず同じ待遇にすること、違いがある場合は合理的な待遇差に留めることがポイントです。

これらは、働き方改革における「同一労働同一賃金」に基づくルールです。

働き方改革や、同一労働同一賃金ガイドラインの内容については、以下のページでも詳しく解説しています。

賃金(第10条)

法9条における「待遇の差別的取扱いの禁止」の対象となるのは、通常の労働者と職務内容や変更の範囲が同じパートタイム労働者・有期雇用労働者のみです。

それ以外の労働者については、「賃金は一律○○円とする」とひとくくりで対応するケースもみられます。

しかし、事業主は法9条の対象外であるパートタイム労働者・有期雇用労働者についても、通常の労働者との均衡に配慮しつつ、個人の以下のような要素を勘案して賃金を決定するよう努めることが求められています(法10条)。

- 職務の内容

- 職務の成果

- 意欲

- 能力または経験

- その他の就業の実態に関する事項

どの要素を勘案するかは自由ですが、労働者から説明を求められた場合は必ず応じる必要があります(義務)。

教育訓練(第11条)

パートタイム労働者・有期雇用労働者と通常の労働者の職務が同じ場合、職務遂行に必要な知識・能力を得るための教育訓練も同様に実施しなければなりません。

ただし、パートタイム労働者・有期雇用労働者がすでに必要な能力を身に付けている場合は除きます。

また、上記以外の教育訓練(キャリアアップ訓練やリーダーシップ研修など)は、職務内容を問わず、パートタイム労働者・有期雇用労働者の就労実態を踏まえて実施を検討すべきとされています。

なお、法9条(均等待遇)の対象外であるパートタイム労働者・有期雇用労働者についても、通常の労働者との均衡に配慮しつつ、職務内容や成果、意欲、能力などに応じて訓練を実施することが“努力義務”とされています。

福利厚生施設(第12条)

通常の労働者が利用できる福利厚生施設のうち、健康の保持または業務の円滑な遂行に資するもの(食堂などの給食施設、更衣室、休憩室)については、パートタイム労働者・有期雇用労働者も同様に利用可能にすることが義務付けられています(法12条)。

ただし、利用スペースに限りがあり、全員で利用するのが難しいような場合に、増築や拡張まで求めるものではありません。パートタイム労働者・有期雇用労働者にも通常の労働者と同じ利用規定を適用し、同じように施設を利用する機会を与えれば足りるとされています。

通常の労働者への転換(第13条)

通常の労働者を新たに募集する場合、事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています(法13条)。

- ①通常の労働者の募集内容を、すでに雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知すること

- ②通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募の機会を与えること

- ③通常の労働者へ転換するための試験制度を設けること

- ④その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講じること

これらの正社員転換措置の内容は、あらかじめ以下の方法で社内に周知しておくことが重要です。

- 就業規則や雇用契約書への記載

- 掲示板への掲示

- 資料の配布

- 社内イントラネットでの告知 など

事業主が講ずる措置の内容等の説明(第14条)

パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れる際は、法8条~法13条に基づき実施する「雇用管理の改善に関する措置」について労働者へ説明することが義務付けられています(法14条)。

具体的には、以下のような説明を行います。

- 正社員との間で不合理な待遇差を設けないこと

- 賃金を決める際に勘案したこと

- 教育訓練の内容

- 福利厚生施設の利用について

- 正社員転換制度の内容 など

これらの説明は雇い入れ時だけでなく、契約更新のタイミングでも行う必要があります。

また、正社員との待遇差やその理由について労働者から説明を求められた場合、事業主は必ず応じなければなりません。このとき、説明を求められたことを理由に解雇や減給などの不利益取扱いをすることは禁止されます。

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等(第18条)

厚生労働大臣から委任を受けた都道府県労働局長は、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理について改善が必要と認められる場合、事業主に対して報告を求め、助言・指導・勧告を行うことができます。

また、勧告に従わない場合は企業名が公表されることもあります。

さらに、必要な報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料を科される可能性があるため注意が必要です。

事業主等に対する援助(第19条)

国は、事業主に対して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項について相談・助言、その他必要な援助を行うことができます(法19条)。

「その他必要な援助」とは、助成金の支給や好事例の情報提供などが挙げられます。

また、パートタイム・有期雇用労働法では、労働者からの苦情処理や、労使トラブルが発生した場合の“紛争解決の仕組み”についても定められています(法22条、法24~25条)。

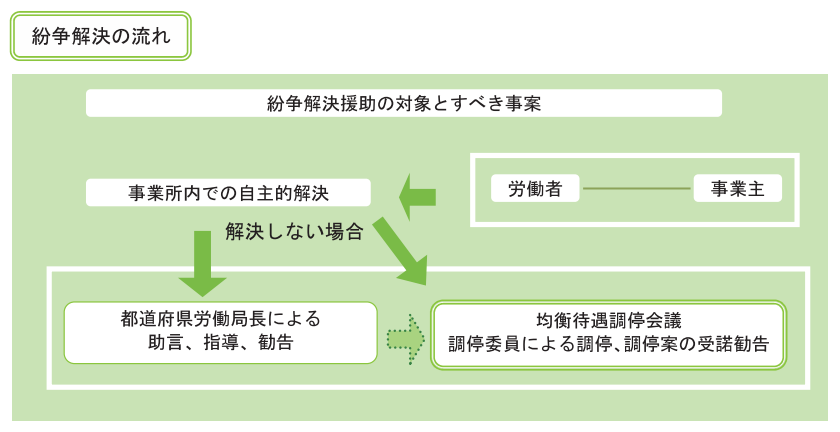

紛争解決の流れは、まずは事業内で自主的な解決を試み、それでも解決しない場合は都道府県労働局に対して援助や調停の申し出を行うことができます。詳しくは以下をご覧ください。

苦情の自主的解決(第22条)

パートタイム労働者・有期雇用労働者から苦情の申し出があった場合、事業主は適切な方法で苦情処理を行い、自主的に問題を解決することが努力義務とされています(法22条)。

例えば、社内で苦情処理を担う窓口や担当者を定め、そこに対応を委ねる方法があります。

また、パートタイム労働者や有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業場では、当該労働者の雇用管理を行う「短時間・有期雇用管理者」を選任することが努力義務とされているため、その管理者に苦情処理を委ねるのも一般的です。

紛争の解決の援助(第24条)

都道府県労働局長は、パートタイム労働者や有期雇用労働者、または事業主から紛争解決の援助について申し出を受けた場合、紛争の当事者に対して必要な助言・指導・勧告を行うことができます(法24条)。

また、事業主は、パートタイム労働者や有期雇用労働者が上記の申し出を行ったことを理由に、解雇や減給、降格など不利益な取扱いをすることが禁止されています。

なお、紛争解決の手段には「行政ADR」もあります。行政ADRとは、裁判によらず、第三者を交えた話し合いで紛争を解決するための制度です。 パートタイム・有期雇用労働法では、行政ADRの対象に「均衡待遇」や「待遇差の内容・説明」に関する事項が追加され、より幅広いトラブルに対応可能となりました。

調停の委任(第25条)

都道府県労働局長は、パートタイム労働者や有期雇用労働者、または事業主から「調停」の申込みを受けた場合で、紛争解決のために必要と認められるときは、「都道府県労働局の紛争調整委員会(均衡待遇調停会議)」に調停を行わせることができます(法25条)。

〈均衡待遇調停会議〉

学識経験者などの専門家で構成される第三者機関のことです。会議では、労働者・事業主それぞれの意見を聞いたうえで「調停案」が作成され、双方に受諾勧告が行われます。

双方が調停案を受諾しない場合、調停会議は打ち切りとなり、裁判を検討することになります。

また、事業主は、パートタイム労働者や有期雇用労働者が調停を申し出たことを理由に、解雇・減給・降格などの不利益な取り扱いをしてはなりません。

パートタイム・有期雇用労働法に関して企業に求められる対応

パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い、企業は以下の流れで対応が求められます。

- 労働者の雇用形態を確認する

パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用しているかどうか確認します。また、雇用形態ごとの人数も整理しておきましょう。 - 待遇の状況を確認する

パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇を確認し、正社員との待遇差がないか確認します。 - 待遇に違いがある場合は理由を確認する

雇用形態によって待遇差がある場合、その理由を確認します。職務や役割にどのような違いがあるのか、書き出してみると良いでしょう。 - 不合理な待遇差ではないと説明できるようにする

賃金や各種手当、福利厚生などの待遇ごとに、待遇差の理由を明確に記載しましょう。もし理由が曖昧で、不合理ではないと説明しきれない場合は、速やかに改善策を検討することが求められます。 - 待遇の改善に取り組む

不合理な待遇差がある場合、速やかに改善を図りましょう。なお、待遇差を埋める目的で正社員の待遇を引き下げることは、「労働条件の不利益変更」にあたる可能性があるため、労働者(正社員)から個別に同意を得た上で行う必要があります。

パートタイム・有期雇用労働法に違反した場合の罰則

パートタイム・有期雇用労働法に違反した場合の罰則やリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 法6条(労働条件に関する文書の交付等)に違反した場合、10万円以下の過料が科される

- 都道府県労働局長による助言・指導・勧告の対象となる

- パートタイム労働者や有期雇用労働者から損害賠償請求をされる

- 報告を拒否した場合や、虚偽の報告を行った場合、20万円以下の過料が科されたり、企業名が公表されたりする

これらの罰則やリスクを回避するためにも、法律違反の可能性がある場合は速やかに対処することが重要です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある