年次有給休暇の計画的付与とは|導入手続きや拒否された場合の対応など

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

有給休暇の取得率を上げるため、「計画的付与」を実施する企業が増加しています。

計画的付与では有給休暇の取得日を事前に決められるため、労働者が確実に休みを取得することができます。また、2019年4月から始まった「有給休暇の年5日の取得義務」を果たすためにも、計画的付与は有効な手段です。

そこで本記事では、有給休暇の計画的付与を実施する流れ、導入時の注意点、実際の活用例などをわかりやすく解説していきます。

目次

年次有給休暇の計画的付与とは

年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇のうち5日を除く部分について、労使協定を結ぶことで計画的に休暇取得日を割り振れる制度です(労働基準法39条6項)。

つまり、労働者が自由に使える有給休暇を5日分残せば、それ以外の日数は会社が日付を指定して取得させることができます。例えば、年末年始休暇の前後に計画的付与を行い、より長い休暇とする方法があります。

また、計画的付与を労働者が拒否することはできないため、強制力のある制度といえます。

なお、計画的付与は1日単位の付与が原則であり、時間単位年休の付与は認められていません。時間単位年休は、労働者が請求した場合に限り付与できるものだからです。

本制度を導入するか否かは会社の自由ですが、導入すると以下のようなメリットがあります。

- 労働者の有給休暇を個別に管理する手間が軽減される

- 業務への支障が少ない時期を選んで付与日を指定できる

- 会社からの指定であれば、労働者も気兼ねなく有給休暇を取得できる

計画的付与と時季指定の違い

「計画的付与」と「時季指定」では、“制度の趣旨や義務”に違いがあります。時季指定は以下のような制度をいい、会社に実施義務が課せられています。

「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日分については会社が時季を指定した上で休暇を取得させること」

これは、2019年に始まった「有給休暇の消化義務」を遵守するための制度です。自主的な取得が5日未満の労働者がいる場合、会社は本人の希望を尊重したうえで取得時季を指定することが義務付けられています。

一方、計画的付与は会社の義務ではなく、有給休暇の取得率をさらに上げることが主な目的です。

時季指定義務については、以下のページでも詳しく解説しています。

年次有給休暇の計画的付与制度の導入手続き

有給休暇の計画的付与を導入する場合、就業規則に明記したうえで労使協定を締結する必要があります。具体的な手続きについて、以下で解説します。

就業規則への明記

まず、就業規則に「労使協定により計画的付与の実施を可能とする旨」を記載する必要があります。例えば、以下のように記載すると良いでしょう。

《記載例》

労働者代表と書面による協定を締結した場合、その定めに従い、年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。

労使協定の締結

計画的付与を行うには、「過半数労働組合」または「過半数代表者」と労使協定を締結する必要があります。労使協定で定めるのは、以下のような項目です。

- 対象者

- 対象日数

- 実施方法

- 計画的付与日の変更

労使協定を締結せずに計画的付与を実施した場合、制度は無効になります。また、取得義務がある年5日からも控除されないため、取得日数が大きく減ってしまいます。

その結果、年5日の取得義務を果たせず、30万円以下の罰金が科されるおそれもあるため注意が必要です(労働基準法120条)。

なお、有給休暇の計画的付与に関する労使協定は、労働基準監督署への届出は“不要”です。

労使協定の記載項目について、次項から具体的に説明していきます。

有給休暇の年5日の取得義務については、以下のページで解説しています。

対象者

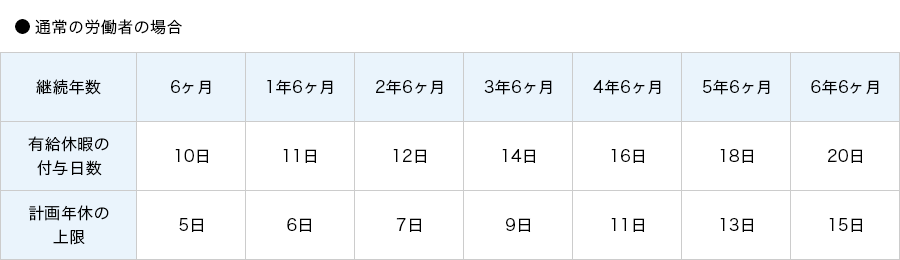

計画的付与では、年次有給休暇のうち5日を除いた日数について、会社が取得日を振り分けることができます。

よって、有給休暇が6日以上付与される労働者であれば、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、計画的付与の対象とすることができます。

また、計画的付与を行う時季に「育児休業」や「産前産後休業」に入ることが決まっている労働者や、定年退職が予定される労働者は、計画的付与の対象から除外しておくことが重要です。

対象日数

計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇日数のうち5日を超過する部分のみです。

有給休暇の日数すべてを計画的付与の対象とすれば、労働者の自由に利用できる取得分がなくなってしまうため、有給休暇のうち最低5日は労働者がいつでも取得できるよう残しておかなければなりません。

なお、前年度からの繰り越しがあるケースでは、繰り越し分の日数を含めて5日を超過する部分が対象となります。

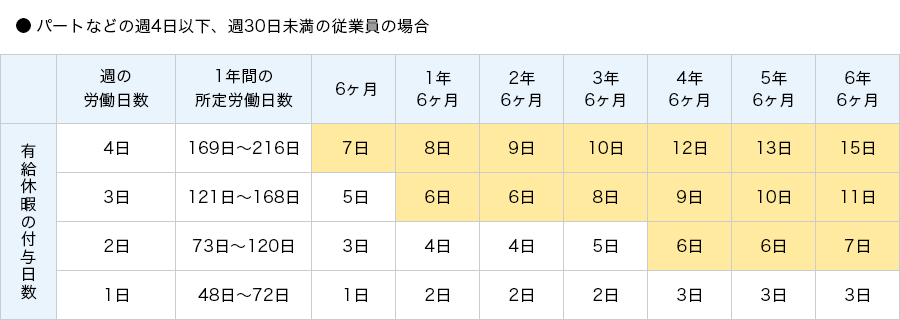

なお、週の所定労働時間が30時間未満であり、週の所定労働日数が4日以下といった労働者は、労働日数に応じて有給休暇が付与(比例付与)されます。比例付与の対象者についても、5日を超過する部分が計画的付与の対象です。

実施方法

計画的付与の実施方法は、以下の3つがあります。業種や企業規模など、自社に見合った適切な方法を選びましょう。

- 【一斉付与方式】

事業場全体で一斉に休暇を取得させる方法です。製造業など、稼働を一斉にストップできる業界で導入するのが一般的です。また、機械設備を停止することでコスト削減などの効果もあります。 - 【交代制付与方式】

部署ごとや課ごとなど、グループ別に取得日を定める方法です。流通業やサービス業など、一斉に休むのが難しい業界で導入されています。また、現場の閑散に合わせて効率よく休みを振り分けることも可能です。 - 【個人別付与方式】

労働者ごとに「計画表」を作成し、本人が取得時季を選択する方法です。夏季休暇と合わせて大型連休にしたり、記念日や誕生日にメモリアル休暇として活用したりすることもできます。ワークライフバランスを高めるのに効果的な方法です。

計画的付与日の変更

労使協定で計画的付与日を明確に定めている場合、使用者も労働者も取得時季を変更することはできません。やむを得ず付与日を変更する場合、再度労使協定を締結する必要があります。

ただし、労使協定に以下のような規定があれば、労使協定を締結し直すことなく計画的付与日を変更できる可能性があります。

第〇条 業務遂行上やむを得ない事由により指定日に出勤を必要とするときは、会社は労働者の過半数を代表する者と協議の上、本協定〇条に定める指定日を変更できるものとする

なお、計画的付与日の前に退職が予定されている者については、計画的付与の対象外とされています。これは、計画的付与が「付与日が労働日であること」を前提としているためです。

よって、労働者が退職前に有給消化を希望する場合、計画的付与の日数も含めて取得を認める必要があります。

年次有給休暇の計画的付与を導入する際の注意点

計画的付与を導入する際は、以下の2点に注意が必要です。

- 有給休暇が未付与・足りない労働者への対応が必要

- 使用者は時季変更権を行使できない

次項からそれぞれ深堀していきます。

有給休暇が未付与・足りない労働者への対応が必要

年次有給休暇の付与日数が5日以下の労働者については、計画的付与を適用することはできません。これらの労働者を計画的付与日に休業させる場合、会社は以下のような対応が必要です。

- 有給休暇を前倒しで付与する

- 有給の特別休暇を与える

- 欠勤扱いとし、休業手当を支払う

なお、休業手当については、1日あたり平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。

また、該当する労働者のみ計画的付与の対象から外すことも可能ですが、労使協定でその旨を定めておく必要があります。

使用者は時季変更権を行使できない

通常の年次有給休暇であれば、会社は必要に応じて「時季変更権」の行使が認められています。

しかし、計画的付与については労使協定で付与日が明確に定められているため、会社が時季変更権を行使することはできません。つまり、一度決めた計画的付与日は変更できないのが基本です。

やむを得ず計画的付与日を変更する場合、労使協定に基づく手続き(労働者との協議など)や、労使協定の再締結を行う必要があります。

年次有給休暇の計画的付与を拒否された場合の対応

一部の労働者が計画的付与を拒否していても、労働者の過半数代表者の同意があれば制度の導入は可能です。また、導入を拒否した労働者に対して特別扱いをする必要はありません。

ただし、有給休暇の付与日数が5日以下の労働者については、計画的付与をそのまま適用することができないため、特別休暇の付与などの措置が求められます。

仮に計画的付与について労働者とトラブルになった場合は、労務に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

労働者に計画的付与を拒否されたケースとして、以下の判例をご紹介します。

年次有給休暇の計画的付与に関する裁判例

【平1(ワ)549号 長崎地方裁判所 平成4年3月26日判決

平4(ネ)306号 福岡高等裁判所 平成6年3月24日判決、三菱重工業長崎造船所計画年休事件】

事案の概要

被告会社は、年次有給休暇の計画的付与を行うため、労働組合と交渉を行った結果、労働者の98%が加入する過半数組合とは合意しましたが、少数組合とは合意できませんでした。

その後、過半数組合と「計画的付与に関する労使協定」を結び、反対する少数組合の労働者も含めて、全労働者に対して計画的付与を行いました。

そこで、少数組合の労働者が、有給休暇の取得には労働者の個別の合意が必要であり、合意していない労働者は計画的付与に拘束されないと訴えた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、会社が労働者の過半数で組織される労働組合と締結した「計画的付与に関する労使協定」の効果は全事業場に及び、これを拘束することが著しく不合理となる特段の事情等が認められない限り、反対する労働組合の労働者も協定に拘束されると判断しました。

本件では、被告会社が過半数組合との間で、計画的付与に関する協定を適切な手続きを経て締結しており、少数組合に計画的付与を行うことが著しく不合理となる特別な事情は認めらないため、計画的付与は有効であると判示しました。

年次有給休暇の計画的付与の導入例

計画的付与の導入事例として、以下の4つをご紹介します。

- ①夏季、年末年始休の時季に付与して大型連休にする

- ②飛び石連休の時季に付与して3連休・4連休にする

- ③アニバーサリー(メモリアル)休暇制度を設けて付与する ④閑散期に付与する

それぞれ詳しくみていきましょう。

夏季、年末年始の時季に付与して大型連休にする

多くの企業では、8月のお盆の期間や年末年始に休暇が設けられています。この時期に計画的付与を実施し、年次有給休暇を組み合わせることで、大型連休にする方法があります。

例えば、平日3日間の夏季休日と平日2日間の計画的付与をセットにすれば、合計して5日間の夏季休暇をとることができます。

なお、この方法は、一斉付与方式、交代制付与方式を導入する会社で広く活用されています。

飛び石連休の時季に付与して3連休・4連休にする

カレンダーの関係で休日が飛び石となっているときに、休日の橋渡し(=ブリッジ)として計画的付与を実施すれば、3連休、4連休、ゴールデンウィーク等であればそれ以上の連休も実現することが可能です。

例えば、土日休みの会社で、火曜日が祝日の月がある場合、祝日の前日である月曜日を計画的付与の対象とすれば、土曜、日曜とあわせて4連休にすることが可能です。

また、ゴールデンウィークの中日となる5月1日、2日を計画的付与の対象とすれば、大型連休にすることもできます。

なお、この方法は、一斉付与方式、交代制付与方式を導入する会社で広く活用されています。

アニバーサリー(メモリアル)休暇制度を設けて付与する

労働者本人や家族の誕生日、結婚記念日などを「アニバーサリー(メモリアル)休暇」とするよう制度化することで、有給休暇取得の後押しができます。

これらの記念日はあらかじめ日程が確定しているため、会社が計画的付与を実施しやすいだけでなく、労働者側も予定を立てやすいというメリットがあります。

また、アニバーサリー(メモリアル)制度は労働者のワークライフバランス向上につながるため、企業イメージのアップにも効果的です。

なお、この方法は、個人別付与方式を導入する会社で広く活用されています。

閑散期に付与する

業務が比較的閑散な時期に、年次有給休暇を付与する制度です。

1年の中で定期的に閑散期がある業種や会社では、その時期に計画的付与を実施することで、仕事に支障を与えることなく、労働者に年次有給休暇を取得させることができます。

実際、所定休日が日曜と隔週土曜である「電気機械メーカーA社」では、閑散期である1~2月の土曜に計画的付与を合計で4日間実施し、実質的な労働日数を減らしているという活用事例があります。

なお、この方法は、一斉付与方式や交替制付与方式を導入する会社で比較的よく活用されています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある